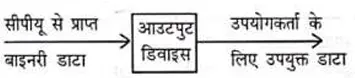

आउटपुट डिवाइस किसी कम्प्यूटर का वह हिस्सा होता है, जो कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा बाइनरी डाटा में तैयार किए गए परिणाम को मानवीय भाषा में बदलकर हम तक पहुंचाता है. इसके परिणाम दो प्रकार के होते है, एक सॉफ्ट कॉपी और दूसरा हार्ड कॉपी के रूप में.

इस लेख में हम जानेंगे

Toggleकंप्यूटर आउटपुट डिवाइस का वर्गीकरण

सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का तात्पर्य ऐसे परिणाम से हैं, जिसे छूकर अनुभव नहीं किया जा सकता है. उदाहरण के लिए मॉनिटर का दृश्य, म्यूजिक, वीडियो इत्यादि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हैं. ये कम्प्यूटर के स्टोरेज में दर्ज रहते हैं. इनमें आसानी से बदलाव किया जा सकता हैं. साथ ही, ब्लूटूथ, ईमेल या कंप्यूटर के अन्य संचार तकनीकों के माध्यम से इन्हें एक कंप्यूटर या यूजर से दूसरे को भेजा जा सकता है.

हार्ड कॉपी आउटपुट, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के ठीक उलट होता है. इस तरह के आउटपुट भौतिक होते हैं और इन्हें छूकर अनुभव किया जा सकता है. उदाहरण के लिए कागज़ पर लिया गया प्रिंट एक हार्डकॉपी आउटपुट हैं. इसलिए इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता हैं. इसमें बदलाव के लिए कम्प्यूटर में दर्ज सॉफ्ट कॉपी में बदलाव कर दुबारा प्रिंट करना होगा, इसलिए इसमें बदलाव करना खर्चीला होता हैं.

आउटपुट डिवाइस के प्रकार (Types of Output Devices)

कंप्यूटर में जरुरत के हिसाब से कई प्रकार के आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता हैं. ये हैं:

- मॉनिटर (Monitor)

- प्रिंटर (Printer)

- प्लॉटर (Plotter)

- स्पीकर (Speaker)

- प्रोजेक्टर (Projector)

- हैडफ़ोन (Headphone)

- वर्चुअल रियलिटी हेडसेट (Virtual Reality Headset)

- ब्रेल रीडर

- 3D प्रिंटर

- होलोग्राफिक डिस्प्ले

- टच स्क्रीन

- फैक्स मशीन

- डिजिटल-टू-एनालॉग कन्वर्टर (DAC)

उपरोक्त सभी आउटपुट डिवाइसों का नीचे क्रमवार विस्तार से व्याख्या किया गया हैं:

मॉनिटर (Monitor)

यह कम्प्यूटर का सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक इस्तेमाल किया जानेवाला आउटपुट डिवाइस हैं. यह टीवी स्क्रीन के समान ही होता हैं. लेकिन इसे कंप्यूटर में उपयोग के लिए विशेष तौर पर तैयार किया जाता हैं. इसके द्वारा दृश्य (Visual) जानकारियां यूजर तक पहुँचाया जाता हैं. इसलिए इसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट (VDU) भी कहा जाता हैं.

विभिन्न आयामों के आधार पर मॉनिटर कई प्रकार के होते हैं. सामान्यतः इसे रंग और तकनीक के आधार पर वर्गीकृत किया जाता हैं. गुणवत्ता के आयाम जोड़ने पर यह काफी विस्तृत हो जाता हैं.

रंग के आधार पर मॉनिटर

रंग के आधार पर इसके निम्न प्रकार होते हैं:

- मोनोक्रोम मॉनिटर (Monochrome Monitor): यह छवियों को एक ही रंग में प्रदर्शित करता हैं और पृष्ठभूमि में दूसरा रंग होता हैं. मुख्यतः ये रंग काला और सफ़ेद, हरा और सफ़ेद या एम्बर और काला के युग्म में होते हैं. इनका उपयोग पुराने कंप्यूटर सिस्टम में होता था. कुछ चिकित्सा उपकरण में विशेष प्रयोजन से इसका इस्तेमाल होता हैं.

- ग्रेस्केल मॉनिटर (Grayscale Monitors): यह मोनोक्रोम मॉनिटर का ही उन्नत रूप हैं. इसमें काले से सफ़ेद तक ग्रे रंगों में छवियों को प्रदर्शित किया जाता हैं.इसे अक्सर पुराने कंप्यूटर सिस्टम, विशेष अनुप्रयोगों और कुछ प्रकार के टेक्स्ट और ग्राफ़िकल सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है, जहाँ रंग की आवश्यकता नहीं होती है.

- रंगीन मॉनिटर (Colour Monitor): इनमें लाल (Red), हरा (Green) और नीला (Blue) रंगों का मूल रंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हैं. फिर इन रंगों के मिश्रण से कई प्रकार के रंग तैयार किए जाते हैं, जो मॉनिटर पर दिखाया जाता हैं. इसलिए इसे RGB मॉनिटर भी कहा जाता हैं. इसमें 16 या इसी क्रम में 16 लाख तक रंगों की संख्या होती हैं.

तकनीक के आधार पर मॉनिटर

कंप्यूटर मॉनिटर तकनीक के आधार पर 8 प्रकार में विभाजित किया जा सकता हैं:

- कैथोड किरण ट्यूब (Cathode Ray Tube या CRT): यह मॉनिटर का सबसे आरंभिक प्रकार हैं. आज भी कई पुराने कंप्यूटर सेट में इसे देखा जा सकता हैं. यह एक ट्यूब की तरह काम करता हैं, जिसमें स्क्रीन पर चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन किरणों (beam) को मॉनिटर पर फेंका जाता हैं. इसी किरणों के आधार पर स्क्रीन पर लगे फॉस्फोरस के बिंदुएं (dots) प्रकाशित होते हैं और हम चलचित्र देख पाते हैं. इसका आविष्कार साल 1897 में जर्मन भौतिकविद कार्ल फर्डीनांड ब्राउन (Karl Ferdinand Braun) ने किया था.

- एलसीडी (LCD): इसका पूर्ण रूप द्रवित क्रिस्टल डिस्प्ले (Liquid Crystal Display) हैं. अमेरिकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉर्ज एच. हेलमीयर (George H. Heilmeier) ने 1968 में इसका आविष्कार किया था. इसमें कांच या प्लास्टिक के दो परतों के बीच द्रवित क्रिस्टल भरा रहता हैं. इसके पीछे एक प्रकाश स्त्रोत (सामान्यतः LED) इसे दीप्तिमान करता हैं. बिजली के तरंगे RGB रंगों के अभिविन्यास में परिवर्तन कर वांछित चलचित्र प्रदर्शित करते हैं. पतला और हल्का होने के कारण CRT की जगह इसका व्यापक इस्तेमाल हो रहा हैं. साथ ही बिजली की कम खपत करता हैं.

- TFT (थिन फिल्म ट्रांजिस्टर) मॉनिटर: एक प्रकार का एलसीडी मॉनिटर है. इसमें बेहतर गुणवत्ता की छवि के लिए थिन-फिल्म ट्रांजिस्टर तकनीक का उपयोग होता है. यह तकनीक प्रत्येक पिक्सेल को चालू और बंद करती हैं. प्रत्येक पिक्सेल का अपना छोटा ट्रांजिस्टर होता हैं. इसलिए इस तकनीक से डिस्प्ले की तीक्ष्णता और स्पष्टता बढ़ती है. तेज प्रतिक्रिया के कारण चलचित्र अधिक सटीक, जीवंत और काम धुंधले दिखते हैं. साथ ही, विभिन्न कोणों से चित्र एकसमान दिखते हैं.

- स्क्रीन पर प्रत्येक पिक्सेल को एक से चार ट्रांजिस्टर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिससे डिस्प्ले पर सटीक नियंत्रण संभव होता है. सक्रिय मैट्रिक्स के उपयोग से प्रत्येक पिक्सेल को सक्रिय रूप से नियंत्रित किया जाता है. परिणामतः बेहतर गुणवत्ता की छवि और तेज़ रिफ्रेश दर प्राप्त होती है.

- इसमें भी एलसीडी के समान लिक्विड क्रिस्टल को रोशन करने के लिए बैकलाइट (आमतौर पर एलईडी) का उपयोग किया जाता हैं और रंग फ़िल्टर के रूप में RGB (लाल, हरा, नीला) के उपयोग से पूरा स्पेक्ट्रम बनाया जाता हैं. ये भी जानें कि साल 1968 में बर्नार्ड लेचनर (Bernard Lechner) ने पहली बार एलसीडी में TFT तकनीक का उपयोग किया था.

- LED मॉनीटर्स: इस प्रकार के मॉनिटर LCD के तुलना में भी पतले और हलके होते हैं. यह वीडियो डिस्प्ले के लिए पिक्सेल के रूप में कोल्ड कैथोड फ्लोरसेंट (CCFL) के बजाय प्रकाश उत्सर्जक डायोड (Light Emitting Diode) की एक सरणी (Array) का उपयोग करता है. इसके लिए एलईडी को स्क्रीन के किनारों (एज-लिट) के आसपास या स्क्रीन के ठीक पीछे (फुल-एरे) पर एक समान रोशनी प्रदान करने के लिए रखा जाता है. इसमें भी पारंपरिक एलसीडी के समान, लिक्विड क्रिस्टल का उपयोग डिस्प्ले से गुजरने वाले प्रकाश को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है. RGB (लाल, हरा, नीला) रंग फ़िल्टर के रूप में रंगों का पूरा स्पेक्ट्रम बनाते हैं. विद्युत संकेत लिक्विड क्रिस्टल के अभिविन्यास (Orientation) में हेरफेर करते हैं, जो गुजरने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं और स्क्रीन पर छवियाँ बनाते हैं.

- डीएलपी मॉनिटर: इसका पूर्ण रूप “Digital Light Processing” (डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग) हैं. यह एक प्रकार की डिस्प्ले तकनीक है जो छवियों को प्रोजेक्ट करने के लिए डिजिटल माइक्रोमिरर डिवाइस (डीएमडी) का उपयोग करती है. इस मॉनिटर में छोटे दर्पणों की एक सरणी का उपयोग होता हैं, जिनमें से प्रत्येक छवि में एक पिक्सेल के अनुरूप होता है. ये दर्पण स्क्रीन की ओर या उससे दूर प्रकाश को निर्देशित करने के लिए झुकते हैं, जिससे चमकीले और गहरे पिक्सेल बनते हैं. इसमें RGB के घूमते चक्र का उपयोग पूर्ण रंगीन चित्र बनाने में किया जाता हैं.

- टचस्क्रीन: इस प्रकार के स्क्रीन स्मार्टफोन और महंगे कंप्यूटर डिवाइस में इनपुट और आउटपुट डिवाइस युक्ति के रूप में किया जा रहा हैं. जब हम इसे छूकर निर्देशित करते हैं तो यह इनपुट डिवाइस की तरह काम करता हैं. लेकिन जब इसके स्क्रीन पर हमें परिणाम प्राप्त होते हैं तो वह आउटपुट डिवाइस का काम होता हैं. ये स्क्रीन स्पर्श के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं.

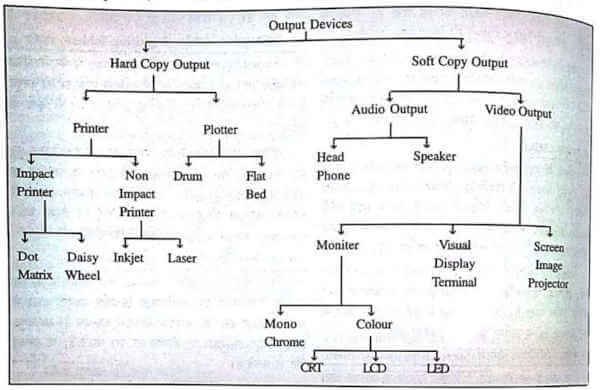

- प्लाज्मा डिस्प्ले मॉनिटर: इसमें प्लाज़्मा अवस्था में आयनित गैस का इस्तेमाल करके छवियां बनाया जाता है. इसे गैस डिस्चार्ज डिस्प्ले भी कहा जाता है. इसमें नियॉन और ज़ेनॉन जैसे अक्रिय गैसें भरे होते हैं. ये तेज और जीवंत गहरे काले रंग के लिए जाने जाते हैं. ये CRT से पतले और LCD से चमकीले होते हैं. किसी भी कोण से देखने पर चित्र की गुणवत्ता में नहीं बदलती हैं. कम लागत वाले एलसीडी और OLED ने बाज़ार से बाहर कर चुके हैं.

- OLED मॉनिटर: ‘OLED’ का पुरा नाम ऑर्गेनिक लाइट-एमिटिंग डायोड है. इसमें भी LED मॉनिटर के तकनीक का उपयोग होता हैं, लेकिन प्रकाश का उत्सर्जन ऑर्गनिक तत्वों द्वारा किया जाता हैं. ये आर्गेनिक तत्व कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो बिना बैकलाइट के स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर बिजली बचाते हैं. ऑर्गेनिक LED उच्च कंट्रास्ट, उच्च दृश्य एंगल और वास्तविक काले रंग के साथ उच्च गुणवत्ता वाले डिस्प्ले को प्रदर्शित करते हैं.

वीडियो कार्ड (Video Card): इसे ग्राफिक्स कार्ड या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU) भी कहा जाता है. यह एक कंप्यूटर हार्डवेयर है जो कंप्यूटर के प्रोसेसर (CPU) से ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करता है और उसे विजुअल आउटपुट के रूप में मॉनिटर पर प्रदर्शित करता है. वीडियो कार्ड की भूमिका कंप्यूटर के डिस्प्ले (या मॉनिटर) पर उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफिक्स और वीडियो प्रस्तुत करना है. यह गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, और ग्राफिक डिजाइन के लिए अतिआवश्यक होता हैं.

प्रिंटर (Printer)

दस्तावेज और आंकड़ों के नजरिए से मॉनिटर के बाद संभवतः सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला आउटपुट डिवाइस प्रिंटर ही हैं. एक प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के रूप में कंप्यूटर में सुरक्षित सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी के रूप में परिवर्तित करता हैं. इसके कई प्रकार होते हैं, जो अपने खासियत के अनुरूप सॉफ्ट कॉपी का हूबहू नक़ल कागज़ पर उतारने में सक्षम होते हैं. इनमें कई रंगीन तो कई सफ़ेद-श्याम (Black & White) प्रिंट करने में सक्षम होते हैं.

इसकी गुणवत्ता को रेसोलुशन कहा जाता हैं. यह एक वर्ग इंच में कुल डॉट की संख्या होती हैं. इसे डॉट पर इंच (DPI) कहा जाता हैं.

पहले विज्ञापन के लिए बड़े-बड़े होर्डिंग और पोस्टर को प्रभावी माना जाता था. लेकिन आज के Digital Marketing के दौर में ऑनलाइन विज्ञापन का प्रभाव काफी बढ़ गया हैं. साथ ही ऑनलाइन पठन और अध्ययन शैली ने छपाई को सिमित किया हैं. अब दुनिया में कई समाचार पत्र और पत्रिकाओं का सिर्फ ऑनलाइन संस्करण ही उपलब्ध हैं. इसका असर प्रिंटिंग उद्योग पर महसूस किया जा सकता हैं.

प्रिंटर के प्रकार

प्रिंटर को इसके तकनीक, कार्यक्षमता और उपयोग जैसे विभिन्न मानदंडों के आधार पर कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है. यहाँ सामान्य वर्गीकरणों का विवरण दिया गया है:

1. प्रिंट क्षमता के आधार पर

- करैक्टर प्रिंटर: यह एक बार में एक करैक्टर प्रिंट करता हैं.

- लाइन प्रिंटर: इस प्रकार के प्रिंटर एक बार में एक लाइन प्रिंट करने में सक्षम होते हैं.

- पेज प्रिंटर: ये एक ही बार में पुरे पृष्ठ (Page) को प्रिंट कर देते हैं, जो इसे सबसे बेहतर प्रिंटर की श्रेणी में ले आता हैं.

उपरोक्त प्रिंटर कई बार एक सेकंड में सैकड़ों या हजारों केरेक्टर्स, पंक्तियाँ या पेज़ेस को प्रिंट करते हैं. इस उन्नत क्षमता के कारण इनका महत्व और कार्यक्षमता काफी बढ़ जाता हैं.

2. प्रिंटिंग तकनीक के आधार पर:

प्रिंटिंग में प्रिंट करने की विधि एक महत्वपूर्ण कारक है, जो दो प्रकार की होती है: A. इम्पैक्ट प्रिंटिंग (Impact Printing) और B. नॉन-इम्पैक्ट प्रिंटर(Non-Impact Printer). इसके आधार पर प्रिंटर्स का दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया हैं: पहला इम्पैक्ट और दूसरा नॉन-इम्पैक्ट.

A. इम्पैक्ट प्रिंटर्स (Impact Printers)

ये टाइपराइटर की विधि के समान धातु के हैमर या प्रिंट हैड का उपयोग करके कागज और रिबन से टकराते हैं. इस विधि में अक्षर ठोस मुद्रा या डॉट मेट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं. इसके लिए कई विधियों का उपयोग किया जाता हैं. इस विधि के नाम पर इन प्रिंटर्स को सामान्य तौर पर जाना जाता हैं. ये हैं:

(i) डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर

(ii) डेज़ी व्हील प्रिंटर

(iii) लाइन प्रिंटर

(iv) चेन प्रिंटर

(v) ड्रम प्रिंटर

(vi) बैंड प्रिंटर आदि

(i) डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर (Dot Matrix Printer)

यह प्रिंट हेड के माध्यम से कागज पर टेक्स्ट और ग्राफिक्स प्रिंट करता है. इसके प्रिंट हेड में पिन्स की एक श्रृंखला (Series) होती है. ये पिन्स कागज और रिबन से टकराकर डॉट्स बनाते हैं जो मिलकर कैरेक्टर्स या ग्राफिक्स बनाते हैं. इसका रिबन इंक कोटेड होते है, जो प्रिंट हो रहे कागज़ और प्रिंट हेड के बीच स्थित होता हैं. प्रत्येक हेड के पिन द्वारा प्रहार से पहले रिबन और और फिर रिबन के इंक से कागज़ पर एक डॉट बनता हैं. ये डॉट आपस में मिलकर वास्तविक छपाई को अंजाम देते हैं.

इस तकनीक में पूर्व निर्मित फोंट नहीं होते, जिससे ये विभिन्न आकार-प्रकार और भाषा के कैरेक्टर और ग्राफिक्स छाप सकते हैं. इनकी प्रिंट क्वालिटी अच्छी नहीं होती है. लेकिन आज भी कई अनुप्रयोगों के लिए ये विश्वसनीय बने हुए हैं. ये उन स्थानों पर मुख्यतः उपयोग किए जाते हैं जहां उच्च मात्रा में प्रिंटिंग की आवश्यकता होती हैं, जैसे बैंकिंग, वित्तीय या छोटे व्यावसायिक संस्थाएं. मुख्यतः मल्टीपार्ट फॉर्म्स (जैसे इनवॉइस, रसीदें), पासबुक, एटीएम, कॅश डिपाजिट मशीन की रिसीप्ट प्रिंट करने में इनका आज भी इस्तेमाल होता हैं.

(ii) डेज़ी व्हील प्रिंटर (Daisy Wheel Printer)

इसका आविष्कार 1970 में डियाब्लो डेटा सिस्टम में एंड्रयू गैबर द्वारा किया गया था. यह एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो 1970 और 1980 के दशक में लोकप्रिय था. यह प्रिंटिंग के लिए एक डेज़ी (गुलबहार फूल) के आकार में बने गोल पहिए के बाहरी सिरे पर उभरे के खांचों (अक्षर, संख्या या प्रतिक आदि) का प्रयोग करता हैं. ये खांचें रिम के स्पोक पर आखिरी हिस्से में उभरे होते हैं. यह हथौड़े की भाँती काम कर रिब्बन पर चोट करता हैं और रिब्बन कागज़ पर खांचे के अनुरूप आकृति उभार देता हैं.

ये पारंपरिक टाइपराइटर से तेज़ होते हैं और प्रति सेकंड लगभग 30 अक्षर प्रिंट कर सकते हैं. इनकी गुणवत्ता भी बेहतर होती हैं. इसलिए पत्र इत्यादि लिखने के लिए इसका व्यापक इस्तेमाल होता हैं. अधिक उन्नत लेजर और इंकजेट प्रिंटर के आगमन के साथ ही इनका इस्तेमाल लगभग बंद हो गया हैं. लेकिन अब भी यह पुराने इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में पाया जाता हैं. मुद्रण इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान हैं.

(iii) लाइन प्रिंटर (Line Printer)

यह भी एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर ही हैं, जिसे एक साथ टेक्स्ट की पूरी लाइन प्रिंट करने के लिए डिज़ाइन किया गया हैं. जहां डेज़ी व्हील प्रिंटर एक साथ कैरेक्टर प्रिंट करता हैं, वहीं यह एकसाथ पूरा पंक्ति प्रिंट कर तेजी से काम करता हैं. यह प्रति मिनट हजारों पंक्तियाँ मुद्रित करने में सक्षम हैं. इसलिए इसे बल्क प्रिंटिंग में इस्तेमाल किया जाता हैं. यह बड़ी मात्रा में प्रिंटिंग के दौरान स्थायित्व और निरंतरता के लिए प्रसिद्ध हैं.

इसके तीन प्रकार होते हैं:

- ड्रम प्रिंटर

- चेन प्रिंटर

- बैंड प्रिंटर

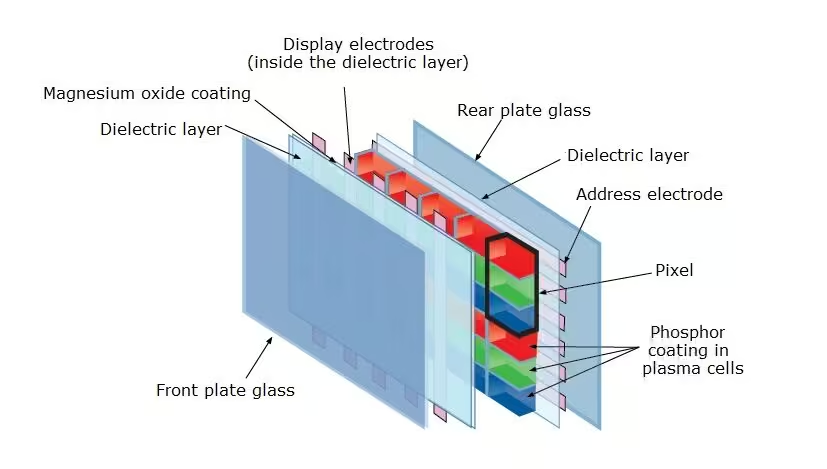

(iv) ड्रम प्रिंटर (Drum Printer)

इसकी सतह पर उभरे हुए अक्षरों के साथ घूमने वाले ड्रम का उपयोग होता हैं. ड्रम पर प्रत्येक कॉलम पृष्ठ पर एक कॉलम से मेल खाता है. ड्रम के घूमने पर कागज़ के पीछे स्थित हथौड़े स्याही लगे रिबन के माध्यम से ड्रम से टकराते हैं, जिससे इनपुट वर्ण कागज़ पर मुद्रित हो जाता है. यह सामान्यतः प्रति मिनट 300 से 2,500 लाइनें प्रिंट कर पाता हैं. इनका उपयोग डाटा सेंटर जैसे संस्थानों में होता हैं, जहां उच्च गति से निरंतर प्रिंटर की जरुरत होती हैं. लेजर और इंक प्रिंटिंग के दौर में इसका इस्तेमाल लगभग बंद हो गया हैं.

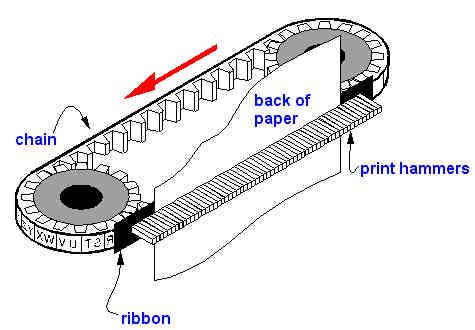

(v) चेन प्रिंटर (Chain Printer)

यह एक प्रकार का तेज गति वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है. इसमें तेज़ घूमने वाली चेन होती है, जिसे प्रिंट चेन कहते हैं. चेन में प्रत्येक कड़ी (Link) पर एक कैरेक्टर का फॉण्ट (Font) होता है. चेन घूमते हुए सही कैरेक्टर को प्रिंट पोजीशन पर लाती है. प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर (Hammer) लगे होते हैं, जो कागज पर प्रिंटिंग करते समय चेन के कैरेक्टर को टकराते हैं. जब चेन घूमते हुए सही कैरेक्टर प्रिंट पोजीशन पर आता है, तो हैमर (Hammer) कागज और रिबन पर प्रहार करता है, जिससे कैरेक्टर का इम्प्रेशन कागज पर बनता है. इस तरह इसमें चैन और हैमर समन्वित होते हैं, जिससे सही करैक्टर सही समय पर प्रिंट होता हैं.

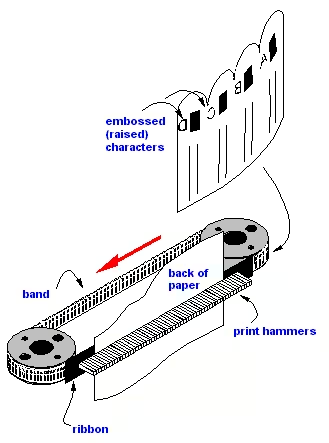

(vi) बैंड प्रिंटर (Band Printer)

यह चेन प्रिंटर के समान होता हैं. लेकिन इसमें चेन के बजाय स्टील बैंड का उपयोग होता हैं. बैंड में अक्षर होते हैं और क्षैतिज रूप से घूमते हैं. अक्षर मुद्रित करने के लिए हथौड़े बैंड पर प्रहार करते हैं. इसकी गति चेन प्रिंटर के बराबर लगभग 300 से 1,400 पंक्तियाँ प्रति मिनट होती है. इसका संचालन चेन प्रिंटर की तुलना में शांत होता हैं. इसलिए इसका इस्तेमाल कार्यालय जैसे वातावरण में किया जाता हैं.

B. नॉन-इम्पैक्ट प्रिंटर (Non-Impact Printer)

इस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता हैं. इसमें रिबन या हथौड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता हैं. इसके बदले प्रकाशीय किरणों और रंगों का छिड़काव का इस्तेमाल होता हैं. इसके द्वारा रंगीन या श्यामपट्ट (दोनों तरह की) छपाई संभव हैं. यह सिर्फ टेक्स्ट (पाठ) ही नहीं बल्कि चित्र, ग्राफ़िक्स या अन्य कलाकृतियों को भी उच्च गुणवत्ता के साथ प्रिंट करने में सक्षम हैं. इसलिए आधुनिक समय में भी इसका व्यापक इस्तेमाल होता हैं.

नीचे विभिन्न प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर का वर्णन किया गया हैं:

(i) थर्मल प्रिंटर (Thermal Printer)

यह एक प्रकार का नॉन-इम्पैक्ट प्रिंटर है, जो गर्मी का उपयोग करके छपाई करता है. इन प्रिंटरों का उपयोग आमतौर पर रसीदें, बारकोड, लेबल, और टिकट प्रिंट करने के लिए किया जाता है. कुछ समय बाद ये छपाई मिट जाते हैं.

इसमें विशेष थर्मल पेपर का उपयोग किया जाता है, जो गर्मी के संपर्क में आने पर गहरा हो जाता है. इसमें लगा थर्मल हेड गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे थर्मल पेपर के संपर्क में आने पर छवि या टेक्स्ट बनता है. इस तरह प्रिंटिंग सम्पन्न हो जाता हैं.

(ii) लेज़र प्रिंटर (Laser Printer)

लेज़र प्रिंटर एक प्रकार का नॉन-इम्पैक्ट प्रिंटर है जो लेज़र तकनीक का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट करता है. यह प्रिंटर विशेष रूप से तेजी और प्रिंट की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है. छपाई के लिए सेमीकंडक्टर लेज़र बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित चार्ज टोनर का प्रयोग किया जाता हैं.

छपाई के लिए लेज़र बीम, फोटोसेंसेटिव ड्रम पर एक छवि बनाता है. फोटोसेंसेटिव ड्रम इलेक्ट्रोस्टैटिक रूप से चार्ज होता है और लेज़र बीम उस पर छवि को अंकित करता है. टोनर (एक प्रकार का सूखा पाउडर), ड्रम से चिपक जाता है जहाँ लेज़र ने छवि बनाई होती है. गर्म रोलर्स के माध्यम से कागज को गुजारा जाता है, जिससे टोनर कागज पर पिघलकर स्थायी रूप से चिपक जाता है. इस प्रकार वांछित छपाई संपन्न हो जाती हैं.

(iii) इंकजेट प्रिंटर (Inkjet Printer)

यह एक प्रकार का नॉन-इम्पैक्ट करैक्टर प्रिंटर हैं. इसमें एक जेट निर्देशक और एक जेट प्रिंटर होता है. ये दोनों एक साथ काम करते हैं. इसमें छपाई का निर्माण कई डॉट्स से मिलकर होता है. छपाई की गुणवत्ता डॉट्स प्रति इंच से तय होती हैं. इसका उपयोग विभिन्न उत्पादन विधियों में किया जाता है, जैसे कि फॉल्ड प्रिंटिंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, और अन्य विशेष अनुप्रयोगों में इसका उपयोग होता हैं.

इसमें कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर और ग्राफिक्स प्रिंट किया जाता हैं. विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से स्याही की बौछार के लिए एक नोजल का उपयोग होता है. इसमें चार नोजल होते हैं—नीला, लाल, पीला, और काला. ये चार रंग मिलकर किसी भी रंग को उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे रंगीन या मनचाहा प्रिंटिंग संभव होती है. इसे CMYK प्रिंटर भी कहा जाता है.

विभिन्न प्रकार के उपयोग और सहजता के नाम पर भी प्रिंटर के प्रकार को विभिन्न नाम दिया गया हैं. ये हैं: पोर्टेबल प्रिंटर, ऑल-इन-वन या मल्टी-टास्क प्रिंटर और फोटो या ग्राफ़िक्स प्रिंटर.

प्लॉटर (Plotter)

यह भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग बड़े आकार के ग्राफिक्स, डिज़ाइन, और डाइग्राम प्रिंट करने के लिए किया जाता है. यह मुख्य रूप से तकनीकी ड्रॉइंग, इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, और विज्ञापन सामग्री (जैसे होर्डिंग या बड़े पोस्टर) प्रिंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है. यह दो प्रकार का होता हैं:

(i) फ्लैटबेड प्लॉटर (Flat Bed Plotter): यह आर्किटेक्चरल और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के लिए आदर्श होता हैं.

(ii) ड्रम प्लॉटर (Drum Plotter): यह बड़े आकार के पोस्टर और बैनर प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त हैं.

स्पीकर (Speaker)

यह एक आउटपुट डिवाइस हैं जो साउंड कार्ड की मदद से प्राप्त विद्युतीय तरंगों को आवाज में बदलता हैं. आधुनिक कम्प्यूटर में स्पीकर इनबिल्ट होते हैं. इसमें एम्प्लीफायर लगे होते हैं, जो साउंड कार्ड के निर्देशों के अनुरूप कम्पन कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं. आवाज को घटाने या बढ़ाने के लिए इसमें बटन होते हैं.

प्रोजेक्टर (Projector)

यह भी एक आउटपुट डिवाइस हैं जो आभासी प्रतिबिम्बों या चलचित्रों को बड़े परदे पर दिखाता हैं. इसमें स्पष्ट दृश्यता के लिए सफ़ेद और सीधी तनी हुई परदे का इस्तेमाल किया जाता हैं. इसका उपयोग इमेज, वीडियो, या प्रेजेंटेशन जैसी सामग्री को दिखाने में होता हैं.

आजकल बड़े डिजिटल स्क्रीन या मॉनिटर का इस्तेमाल परदे की जगह किया जाने लगा हैं. इसमें स्क्रीन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए HDMI या VGA केबल्स का उपयोग किया जाता है. ये केबल्स ऑडियो और वीडियो या मल्टीमीडिया सिग्नल्स को स्क्रीन तक पहुंचाते हैं, जिससे सामग्री को बड़े स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सके.इसे स्क्रीन प्रोजेक्टर (Screen Projector) भी कहा जाता हैं.

हैडफ़ोन (Headphone)

यह भी एक आउटपुट डिवाइस हैं, जो लगभग स्पीकर के कार्यप्रणाली पर आधारित हैं. इसमें आवाज काफी धीमी और कम दुरी तक सुनाई देती हैं. इसलिए इसे कान के पास लगाकर आवाज सूना जाता हैं. इसलिए हैडफ़ोन को इयरफोन भी कहा जाता हैं.

इसमें दो स्पीकर होते हैं. कई बार यह विशेष केबल तार के द्वारा कंप्यूटर या मोबाईल से जुड़ता हैं. आजकल वायरलेस स्पीकर भी आ गए हैं, जो ब्लूटूथ तकनीक के माध्यम से कम्प्यूटर से संपर्क स्थापित करते हैं. हैडफ़ोन में लगा माइक एक इनपुट डिवाइस के भाँती काम करता हैं. इस प्रकार यह इनपुट और आउटपुट डिवाइस का काम एक साथ करता हैं, जो कांफ्रेंस के दौरान या मोबाईल पर बातचीत को संभव बना देता हैं.

वर्चुअल रियलिटी हेडसेट (Virtual Reality Headset)

VR हेडसेट उपयोगकर्ता को एक वास्तविक वर्चुअल (Immersive Virtual) अनुभव प्रदान करता है. यह एक हेड-माउंटेड डिवाइस है, जिसमें स्टेरियोस्कोपिक डिस्प्ले, सेंसर्स, और ऑडियो आउटपुट होते हैं. इसके माध्यम से उपयोगकर्ता (User) को एक त्रि-आयामी (3D) वर्चुअल वातावरण में प्रवेश करता है. इसके माध्यम से यूजर आभासी दुनिया में वास्तविक दिखने वाले विभिन्न कार्य कर सकते हैं और इंटरैक्ट कर सकते हैं.

इस तकनीक में उच्च गुणवत्ता के डिस्प्ले का इस्तमाल किया जाता हैं, जो दो अलग-अलग छवियों को प्रत्येक आंख के लिए प्रस्तुत करते हैं, जिससे त्रि-आयामी (Three Dimensional या 3D) अनुभव होता है. हेडसेट में गति सेंसर, जाइरोस्कोप, और एक्सेलेरोमीटर होते हैं जो उपयोगकर्ता के सिर की गति और स्थिति को ट्रैक कर वर्चुअल वातावरण में वास्तविक समय में बदलाव करते हैं. इसमें इन-बिल्ट हेडफ़ोन या ऑडियो आउटपुट सिस्टम इमर्सिव साउंड अनुभव प्रदान करता हैं. VR हेडसेट्स को USB, HDMI, और अन्य वायरलेस विकल्पों के माध्यम से कंप्यूटर, कंसोल, या स्मार्टफोन से जोड़ा जाता हैं.

इसका उपयोग मनोरंजन क्षेत्र में डिजिटल गेमिंग, फिल्मों, थीम पार्क, और वर्चुअल टूर के लिए; शिक्षा क्षेत्र में वर्चुअल क्लासरूम, सर्जिकल ट्रेनिंग, और अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए; व्यावसायिक क्षेत्र में डिज़ाइन, वास्तुकला, और वास्तविकता में वर्चुअल मॉडलिंग के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र में फोबिया उपचार, मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सा, और शारीरिक पुनर्वास के लिए किया जाता हैं.

अन्य आउटपुट डिवाइस

- ब्रेल रीडर: यह एक ऐसा उपकरण है जो ब्रेल लिखित पाठ को आवाज में बदल देता है. इससे ब्रेल पाठ सुनने योग्य हो जाता हैं. यह उपकरण दृष्टिबाधित विकलांग व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी होता है.

- 3D प्रिंटर: इस आउटपुट डिवाइस का उपयोग डिजिटल डेटा को वास्तविक वस्तु बनाने के लिए किया जाता है. यह विभिन्न फाइल फॉर्मेट्स (जैसे STL, OBJ, आदि) का उपयोग करके वस्तु को विकसित करता है. इसे बाद में वास्तविक वस्तु के रूप में उत्पादित किया जाता है.

- होलोग्राफिक डिस्प्ले: यह आभासी दृश्य प्रदर्शित करने का एक अत्याधुनिक तकनीक है. इस तकनीक से वास्तविक त्रि-आयामी (3D) छवियों का निर्माण होता है. इसमें ऊँचाई, और चौड़ाई के साथ गहराई का दृश्य अनुभव प्राप्त होता हैं, जबकि दो-आयामी चित्र में सिर्फ ऊंचाई और चौड़ाई का अनुभव होता हैं.

- टच स्क्रीन: निर्देशों के अनुरूप परिणाम प्रदर्शित करने के दौरान टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस की भांति काम करता हैं.

- फैक्स मशीन: जब यह संदेशों को प्राप्तकर्ता को प्रदान करता हैं तो यह आउटपुट डिवाइस की भांति काम करता हैं.

- डिजिटल-टू-एनालॉग कन्वर्टर (DAC): कई बार इसके इस्तेमाल से आउटपुट डिवाइस अपना काम कर पाता हैं. यह डिजिटल निर्देशों को एनालॉग निर्देश में बदलकर एनालॉग सिस्टम पर आधारित आउटपुट डिवाइस को कार्य में सक्षम बनाता हैं. ऑडियो सिस्टम, वीडियो डिस्प्ले और विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय उपकरणों में इसका इस्तेमाल होता हैं.

छोटा करें