दोस्तों, आज के इस लेख में कंप्यूटर नेटवर्क से सम्बन्धित सभी जानकारियां प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है. इस लेख में हम कंप्यूटर नेटवर्क क्या हैं? इसका वर्गीकरण, तकनीक और टोपोलॉजी के बारे में जानेंगे.

कंप्यूटर नेटवर्क क्या हैं? (What is Computer Network in Hindi?)

कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा और संसाधनों को साझा करने के उद्देश्य से एक से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं. इसका मुख्य उद्देश्य जानकारी (ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट या अन्य डिजिटल फॉर्मेट) और विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को साझा करना होता है. इससे संसाधनों (जैसे प्रिंटर, फाइल्स, और इंटरनेट) भी साझा किए जाते है.

कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर समान नियमों का पालन करते है और समान तकनीक से जुड़े होते हैं. नेटवर्क में शामिल कंप्यूटरों को से फिजिकल या वायरलेस माध्यमों के माध्यम से जोड़ा जा सकता है. इसके लिए केबल, रेडियो तरंगें, या ऑप्टिकल फाइबर का माध्यम के रूप में इस्तेमाल होता है.

किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में संचार स्थापित करने के लिए चार आवश्यक घटक होते है. ये है:

- प्रेषक (Sender)

- माध्यम (Medium)

- प्राप्तकर्ता (Receiver) और

- आवश्यक तकनीक (Protocol)

कंप्यूटर नेटवर्क में संचार के माध्यम

कंप्यूटर नेटवर्क में संचार के लिए विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है. कई बार यह तार या केबल से जुड़े होते है तो कई बार ये बेतार तकनीक से आपस में संचार स्थापित करते है. इनके निम्न प्रकार हैं:

1. युग्मतार (Twisted Pair Cable)

यह एक प्रकार की केबलिंग है. इसमें ताम्बे के दो समानांतर ट्विस्टेड तार होते है. इनपर प्लास्टिक या टेफ़लोन जैसे कुचालक बहुलक का परत चढ़ाया जाता है. इसे टेलीफोन संचार और अधिकांश आधुनिक इथरनेट नेटवर्क में इस्तेमनाल किया जाता है. इसमें तार के जोड़े से एक सर्किट बनता है, जो डेटा संचारित कर सकता है.

जोड़े को क्रॉस्टॉक (आसपास के तारों द्वारा उत्पन्न शोर) से बचाने के लिए ट्विस्ट किया जाता है. एक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर एक छोटा गोलाकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है. दो तारों को पास में रखने पर ये एक-दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को रद्द कर देते हैं. साथ ही, बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों को भी रद्द कर देते हैं.

ट्विस्टेड-पेयर केबल दो मुख्य प्रकार की होती हैं:

- बिना शील्ड वाली ट्विस्टेड-पेयर (Unshielded Twisted Pair)

- शील्ड वाली ट्विस्टेड-पेयर (Shielded Twisted Pair)

2. कोएक्सिअल केबल (Co-Axial Cable)

इसका आविष्कार 1880 में अंग्रेज इंजीनियर और गणितज्ञ ओलिवर हेविसाइड ने किया था. इसके केंद्र में एक ठोस तांबे का तार होता है, जिसके चारों ओर तांबे की जाली का शील्ड लगा होता है. इन दोनों के बीच एक कुचालक होता है. इस संरचना की बाहरी परत भी कुचालक से ढकी होती है. केंद्रीय ठोस तार से संचरण होता है, और जालीदार शील्ड पृथ्वी से जुड़ी होती है.

इस तकनीक में संकेतों की हानि कम होती है. बैंडविड्थ अधिक होने के कारण यह संकेतों को अधिक दूरी तक ले जा सकता है. इसका बैंडविड्थ 10 MBPS तक हो सकता है. इसके द्वारा इंटरनेट संचार के साथ ही टीवी प्रसारण भी संभव है.

इसलिए केबल टीवी के प्रसारक सैटेलाइट टीवी प्रसारण के साथ ही इंटरनेट सेवा भी प्रदान करते हैं. इसके लिए केबल मॉडेम का प्रयोग किया जाता है. इस केबल को एक विशेष कनेक्टर के माध्यम से टीवी या इंटरनेट डिवाइस से जोड़ा जाता है.

3. ऑप्टिकल फाइबर (Optical Fiber)

ऑप्टिकल फाइबर तकनीक डेटा ट्रांसमिशन के लिए प्रकाश पल्स का उपयोग करती है. यह प्लास्टिक, सिलिका या ग्लास से लंबा फाइबर होता है. इसे से प्रकाशीय पाल्स या तरंगे सुचना सम्प्रेषण के लिए यात्रा करती है. ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कुल आंतरिक परावर्तन (Total Internal Reflection, TIR) के सिद्धांत पर आधारित होता है.

इसमें लेज़र डायोड या एलईडी द्वारा उत्पन्न प्रकाश तरंगे संचारित होते है. प्रकाश को फोटो डायोड का इस्तेमाल किया जाता है. यह रेडियो आवृति या विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप से अप्रभावित होती है और सिग्नल को कम क्षति के साथ संचारित करती है. इसलिए रिपीटर या एम्पलीफायर की जरुरत नहीं होती है. लंबे दूरी के ट्रांसमिशन के लिए सिंगल-मोड फाइबर और छोटी दूरी के लिए मल्टी-मोड फाइबर का उपयोग किया जाता है.

ऑप्टिकल फाइबर प्रणाली के मुख्य घटक है:

- ट्रांसमीटर: प्रकाश संकेत उत्पन्न करता है और उन्हें ट्रांसमिट करने के लिए एन्कोड करता है.

- ऑप्टिकल फाइबर: प्रकाश पल्स को ट्रांसमिट करने का माध्यम है.

- ऑप्टिकल रिसीवर: ट्रांसमिट किए गए प्रकाश संकेतों को प्राप्त करता है और उन्हें डिकोड करता है.

- ऑप्टिकल रीजेनरेटर: लंबे दूरी के डेटा ट्रांसमिशन के लिए आवश्यक है.

3.1. एफटीटीएच (FTTH)

FTTH (Fibre to the Home) ऑफिस या घरों तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने की तकनीक है. इसमें पूरे मार्ग में केवल फाइबर का उपयोग होता है. इसलिए यह FTTN (Fiber to the Node) या FTTC (Fiber to the Curb) जैसे अन्य फाइबर डिप्लॉयमेंट विधियों से भिन्न है. FTTH में हाई-स्पीड फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन को सीधे उपयोगकर्ता के घर तक पहुंचाया जाता है. इसमें कई गीगाबिट्स प्रति सेकंड (Gbps) तक की असाधारण इंटरनेट स्पीड कनेक्शन प्राप्त होता है. साथ ही, कई डिवाइस को इससे एकसाथ जोड़ा जा सकता है.

इस तकनीक में इंटरनेट डेटा को रिमोट सर्वर, वेबसाइट या अन्य ऑनलाइन स्थानों से उत्पन्न किया जाता है. फिर इस डेटा को ऑप्टिक ट्रांसमीटर द्वारा प्रकाश संकेतों में परिवर्तित किया जाता है. प्रकाश पल्स को फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से भेजा जाता है, जो अल्ट्रा-फाइन ग्लास फाइबर से बना होता है. केबल के माध्यम से प्रकाश संकेत यूजर के ऑप्टिक मोडेम तक पहुँच जाता है. डेटा को राउटर या नेटवर्क स्विच के माध्यम से विभिन्न उपकरणों तक वितरित किया जाता है.

4. माइक्रोवेव नेटवर्क (Microwave Network)

कंप्यूटर नेटवर्क के इस संचार प्रणाली में माइक्रोवेव रेडियो फ्रिक्वेंसीज (300 MHz से 300 GHz तक) का उपयोग किया जाता है. यह एक सुसंगत लागत वाला संचार समाधान हैं. यह तेज, कुशल और लंबी दूरी के संचार के लिए आदर्श है.

इस तकनीक में माइक्रोवेव ट्रांसमीटर, विद्युत संकेतों को माइक्रोवेव संकेतों में परिवर्तित करके विशेष ऐन्टेना के माध्यम से भेजता है. माइक्रोवेव रिसीवर इन संकेतों को कैप्चर करके उन्हें पुनः विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है. इन्हें प्रोसेस और इंटरप्रेट कर संचार स्थापित किया जाता है. इन संकेतों को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऐन्टेना उपयोग किए जाते है, जैसे डायरेक्शनल एंटेना, पैराबोलिक डिश एंटेना और हॉर्न एंटेना.

ये संकेत बाधा को पार नहीं कर सकते. इसलिए लम्बी दुरी तक संकेतों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए रिपीटर्स का उपयोग होता है. रिपीटर्स को 25 से 30 किलोमीटर की दुरी पर स्थापित किया जाता है. वह रास्ता है जिस पर माइक्रोवेव सिग्नल एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यात्रा करते हैं, माइक्रोवेव लिंक कहलाते है.

5. उपग्रह नेटवर्क संचार (Satellite Network Communication)

सैटेलाइट संचार में कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करके पृथ्वी के विभिन्न बिंदुओं के बीच संचार लिंक प्रदान किया जाता है. इसमें संचार के लिए विभिन्न फ्रीक्वेंसी बैंड्स जैसे C-बैंड, Ku-बैंड, और Ka-बैंड का उपयोग किया जाता है. C-बंद का आवृति विस्तार 4.0 से 8.0 गीगाहर्ट्ज, Ku-बैंड में 12 to 18 GHz और Ka-बैंड में 26.5–40 के बीच होता हैं.

सैटेलाइट पृथ्वी से सिग्नल प्राप्त करते हैं और उन्हें ट्रांसपोंडर का उपयोग करके पुन: प्रसारित करते हैं. संचार उपग्रह पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर स्थित ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच चैनल बनाते हैं, जिससे टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट और सैन्य अनुप्रयोग संभव होते हैं. यह तकनीक लंबे दूरी के संचार को सुगम और विश्वसनीय बनाती है. सुगम संचार के लिए छोटे आकार का एंटेना (1 से 2 मीटर) का इस्तेमाल किया जाता है.

उपग्रह संचार को विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें.

6. ईथरनेट केबल (Ethernet Cable)

यह भी एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है. इस तकनीक में केबल के उपयोग से लोकल एरिया नेटवर्क (LAN) विकसित किया जाता है. इसका उपयोग कंप्यूटर, राउटर, स्विच और अन्य नेटवर्क डिवाइसों को जोड़ने के लिए किया जाता है. यह केबल कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन के लिए आमतौर पर तांबे के तारों का उपयोग करती है.

इसमें Cat5, Cat5e, Cat6, और Cat7 श्रेणी का केबल उपयोग किया जाता है. ये केबल्स RJ45 कनेक्टर्स के साथ आती हैं, जिसे कंप्यूटर नेटवर्क के डिवाइस में प्लग करके संचार कायम किया जाता है. आमतौर पर ईथरनेट केबल 100 मीटर तक कार्य करते है. लेकिन इसे नेटवर्क ब्रिज का उपयोग करके बढ़ाया जा सकता है.

कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार (Types of Computer Network)

तकनीक और उपयोग के आधार पर कंप्यूटर नेटवर्क के निम्न प्रकार होते है:

1. लोकल एरिया नेटवर्क (LAN)

इस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क छोटे भौगोलिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त होते है. इसका उपयोग छोटे क्षत्र में जैसे घर, ऑफिस, हवाई अड्डा, या स्कूल कैंपस के अंदर विभिन्न कंप्यूटर और अन्य डिवाइसों को जोड़ने में होता है. इसकी सीमा मा 100 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक होती है. डेटा और संसाधनों को साझा करने के लिए इसे स्थापित किया जाता है. इसका उद्देश्य स्थानीय संचार को सक्षम बनाना है.

इस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क को डिज़ाइन और मेंटेन करना आसान है. इसमें वायर और वायरलेस दोनों तरीकों से कंप्यूटरों को कनेक्ट किया जा सकता है. इसमें ईथरनेट केबल, वाई-फाई, या ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से उपकरणों को जोड़ा जाता है. केबल में कोएक्सिअल और ट्विटेड पेअर का इस्तेमाल होता है.

नेटवर्किंग डिवाइस के रूप में राउटर, स्विच, हब और नेटवर्क कार्ड का उपयोग किया जाता है. फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इसका उपयोग होता है. इसमें TCP/IP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है. नेटवर्क में कम कंप्यूटर होने के कारण डेटा ट्रांसफर की गति तेज होती है. साथ ही कम लेटेंसी और स्थिर कनेक्शन प्रदान करता है. इस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त किया जा सकता है.

ईथरनेट LAN में प्रयोग किया जाने वाला लोकप्रिय प्रोटोकॉल है. इसमें विभिन्न कम्प्यूटरों को आपस में तथा नेटवर्क के साथ तार के माध्यम से जोड़ा जाता है. इसका विकास 1973 में बॉब मेटकॉफ ने किया था.

2. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क (MAN)

इस प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क एक बड़े लेकिन स्थानीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित होते है. इसका दायरा LAN से बड़ा होता है और करीब 100 किलोमीटर तक विस्तारित होता है. कई बार इसके द्वारा दो या दो से अधिक LAN को जोड़कर कनेक्टिविटी का विस्तार किया जाता है.इसका उपयोग शहर या बड़े कैंपस में होता है.

MAN में फाइबर ऑप्टिक केबल्स और हाई-स्पीड स्विचिंग तकनीकों का उपयोग होता है. इससे बड़े क्षेत्र में साझा संसाधनों का उपयोग करना आसान होता है. इसलिए यह शहर में महत्वपूर्ण डेटा और संसाधनों को साझा करने, इंटरनेट, टेलीविज़न और टेलीफोन सेवाओं के लिए यह उपयुक्त है. केबल टीवी इसका अनुपम उदाहरण है. इसकी गुणवत्ता भी लगभग लें के समान होती है.

3. वाइड एरिया नेटवर्क (WAN)

यह विशाल कंप्यूटर नेटवर्क है. इंटरनेट इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है, जो सबसे बड़ा WAN हैं. भारत में कंप्यूटर मेंटेनेंस कारपोरेशन द्वारा विकसित इण्डोनेट भी WAN का उदाहरण है. यह बड़े भौगोलिक क्षेत्रों, जैसे देशों, महाद्वीपों, या दुनिया भर में फैला होता है. इसके द्वारा विभिन्न LAN और MAN को जोड़कर एक विशाल नेटवर्क तैयार किया जाता है. सामान्यतः WAN तक जनसाधारण की पहुँच आसान होती है.

सामान्यतः कंपनियों, संगठनों, और सरकारी संस्थानों द्वारा डेटा और सूचना के जनसंचार के रूप में प्रसारित करने में इसका इस्तेमाल होता है. इसमें कनेक्टिविटी के लिए उपग्रह, माइक्रोवेव लिंक, और फाइबर ऑप्टिक केबल्स का उपयोग किया जाता है.

4. पर्सनल एरिया नेटवर्क (PAN)

इस प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क का विस्तार काफी छोटे भौगोलिक क्षेत्र तक सिमित होता है. यह आमतौर पर 10 से 100 मीटर तक फैला होता है. PAN का उद्देश्य व्यक्तिगत उपकरणों, जैसे कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट, प्रिंटर, और अन्य पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है.

कनेक्टिविटी के लिए ब्लूटूथ, वाई-फाई, और USB का उपयोग किया जाता है. व्यक्तिगत डेटा का आदान-प्रदान, प्रिंटर शेयरिंग, और इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यह उपयुक्त है. यह आसान कनेक्टिविटी प्रदान करता है. साथ ही यह छोटे नेटवर्क सेटअप के लिए उपयुक्त है.

5. कैंपस एरिया नेटवर्क (CAN)

इस प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क किसी विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, संस्था या किसी बड़े कैंपस में तैयार किया जाता है. इसका क्षेत्र 1 से 5 किलोमीटर तक होता है. कई बार एक क्षेत्र में स्थित कई LAN को भी CAN से जोड़ा जाता है. इसके द्वारा शैक्षणिक गतिविधि, प्रेजेंटेशन या स्थानीय डिजिटल लाइब्रेरी साझा किया जा सकता है. सामान्यतः यह LAN और MAN से छोटा होता है. इसलिए इसमें तेज गति, स्थिर कनेक्शन और कम लटेंसी जैसी खासियत होती है.

6. वायरलेस LAN (WLAN)

इस प्रकार के कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भौतिक तार या केबल की जरूरत नहीं होती है. इसमें वायरलेस तकनीक जैसे WiFi का प्रयोग कर छोटे क्षेत्र में कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित करते है. Wireless Network Interface Card (WNIC) का उपयोग कर इसे इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है. इसमें लगा एंटीना डाटा को ट्रांसफर करता है.

नेटवर्क टोपोलॉजी (Network Topology)

यह कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटरों और अन्य उपकरणों के संगठन और कनेक्शन को संदर्भित करती है. प्रत्येक टोपोलॉजी का अपना विशिष्ट डिज़ाइन और लाभ होता है. इनकी अपनी विशेषताएँ और अनुप्रयोग होते हैं. इसे नेटवर्क की आवश्यकताओं के अनुसार चुना जाता है.

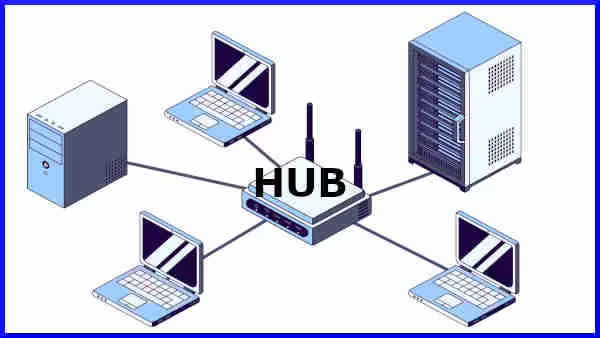

1. स्टार टोपोलॉजी (Star Topology):

- डिज़ाइन: सभी उपकरण एक केंद्रीय डिवाइस (हब या स्विच) से जुड़े होते हैं.

- लाभ: नेटवर्क प्रबंधन आसान होता है. यदि एक उपकरण विफल हो जाए, तो बाकी नेटवर्क प्रभावित नहीं होता.

- खामी: केंद्रीय डिवाइस की विफलता से पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है.

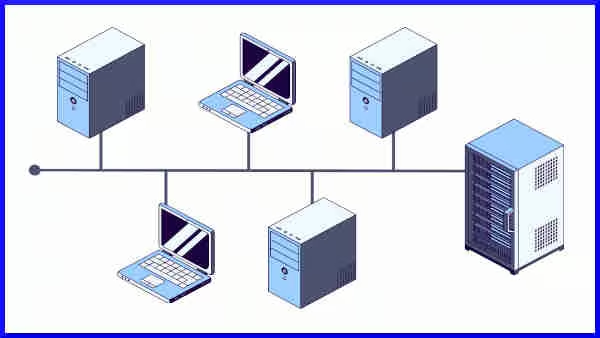

2. बस टोपोलॉजी (Bus Topology):

- डिज़ाइन: इसमें, प्रत्येक उपकरण एक केंद्रीय केबल (बैकबोन) से जुड़ा होता है. सभी नेटवर्क डेटा को इस केबल के ऊपर और नीचे तब तक भेजा जाता है जब तक कि यह सही डिवाइस (नोड) तक नहीं पहुंच जाता है.

- लाभ: कम केबल की आवश्यकता होती है. इसे सेटअप करना आसान है.

- कमियाँ: केबल की विफलता से पूरा नेटवर्क डाउन हो सकता है. ट्रैफिक के बढ़ने पर प्रदर्शन में कमी आती है.

3. रिंग टोपोलॉजी (Ring Topology):

- डिज़ाइन: सभी उपकरण एक बंद लूप या रिंग में जुड़े होते हैं.

- लाभ: डेटा को एक दिशा में भेजा जाता है, जिससे टकराव कम होते हैं.

- कमियाँ: एक उपकरण की विफलता से पूरा नेटवर्क प्रभावित हो सकता है. नेटवर्क का विस्तार करना कठिन हो सकता है.

4. मेष टोपोलॉजी (Mesh Topology):

- डिज़ाइन: प्रत्येक उपकरण एक दूसरे से सीधे जुड़ा होता है.

- लाभ: उच्च विश्वसनीयता और उपलब्धता; डेटा के कई पथ होते हैं.

- खामियाँ: इसका ‘स्थापना तथा प्रबंधन’ जटिल और महंगा हो सकता है.

5. हाइब्रिड टोपोलॉजी (Hybrid Topology):

- डिज़ाइन: यह दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज का संयोजन होता है.

- लाभ: विभिन्न नेटवर्क आवश्यकताओं को पूरा करने की लचीलेपन का फायदा इससे मिलता है.

- कमियाँ: जटिलता और लागत बढ़ सकती है.