मानव सभ्यता के प्रारंभ से ही जीव जगत के विभिन्न जीवों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जाता रहा है. प्रारंभिक प्रयास सहज बुद्धि और उपयोगिता पर आधारित थे. वैज्ञानिक दृष्टि से पहला प्रयास अरस्तू ने किया, जिन्होंने पादपों को वृक्ष, झाड़ी व शाक तथा प्राणियों को लाल रक्त की उपस्थिति/अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया.

जीव जगत का वर्गीकरण करने वाले विज्ञान को टैक्सोनॉमी (Taxonomy) कहा जाता है. वर्गीकरण के जनक कैरोलीनस लीनियस (Carolus Linnaeus) को माना जाता है, जिन्होंने द्विनाम पद्धति (Binomial nomenclature) विकसित की. लीनियस ने द्विजगत पद्धति (प्लांटी व एनिमैलिया) दी. परंतु इसमें अनेक जीवों को समुचित स्थान नहीं मिल सका.

समय के साथ कोशिका संरचना, पोषण, आवास, प्रजनन व विकासीय संबंधों को भी वर्गीकरण में शामिल किया जाने लगा. इसी क्रम में 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने पाँच जगत वर्गीकरण (मॉनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमैलिया) प्रस्तुत किया. इसमें कोशिका संरचना, पोषण की विधि, प्रजनन एवं जातिवृत्तीय संबंध आधार बने. बाद में जीवन की तीन अनुक्षेत्र एवं षट्जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई.

कवकों को पादपों से अलग कर ‘फंजाई’ जगत में रखा गया क्योंकि उनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि पादपों की सेलुलोज की. इसी प्रकार प्रोटिस्टा जगत में क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला (पहले पादपों में) तथा अमीबा, पैरामीशियम (पहले प्राणियों में) को साथ रखा गया.

इस प्रकार वर्गीकरण की पद्धतियाँ समय के साथ बदलती रही हैं और भविष्य में भी नए लक्षणों एवं विकासीय संबंधों की समझ के आधार पर परिवर्तन संभव हैं. आधुनिक प्रयास ऐसे वर्गीकरण की ओर हैं जो न केवल आकारिक व प्रजननात्मक समानताओं पर आधारित हों, बल्कि जातिवृत्तीय और विकासवादी संबंधों को भी दर्शाएँ.

इस अध्याय में हम जीवों के नामकरण और वर्गीकरण की पद्धति का अध्ययन करेंगे. साथ ही, व्हिटेकर पद्धति के अंतर्गत जीव जगत के लक्षणों का अध्ययन करेंगे.

जीवों के नामकरण की कुछ प्रमुख पद्धतियां

जीवों के नामकरण की मुख्य पद्धतियां हैं- द्विनाम पद्धति, त्रिपद नाम पद्धति, बहुनाम पद्धति, वर्गीकृत नामकरण और वैज्ञानिक नामकरण. इनमें द्विनाम पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है. द्विनाम पद्धति में प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है, जो दो भागों से बना होता है: पहला वंश (जीनस) को दर्शाता है और दूसरा जाति (स्पीशीज) को.

1. द्विनाम पद्धति (Binomial Nomenclature)

यह सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति है, जिसे कारोलस लिनियस ने प्रतिपादित किया था. इसमें जीवों को दो शब्दों वाले वैज्ञानिक नाम दिए जाते हैं, पहला शब्द वंश (जीनस) और दूसरा शब्द जाति (स्पीशीज) को दर्शाता है.

उदाहरण के लिए, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियन्स (Homo sapiens) है, जिसमें होमो वंश और सेपियन्स जाति है. इसमें वंश का नाम बड़े अक्षर से शुरू होता है, जाति का नाम छोटे अक्षर से शुरू होता है. पूरे नाम को तिरछे (इटैलिक) अक्षरों में लिखा जाता है.

2. त्रिपद नाम पद्धति (Trinomial Nomenclature)

यह द्विनाम पद्धति का ही एक विस्तारित रूप है, जिसमें नाम के तीन पद होते हैं. इसका उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब किसी समूह में कई उपसमूह हों, विशेष रूप से किसी उपजाति को नामांकित करने के लिए. उदाहरण: Panthera leo persica (बब्बर शेर की एक उपजाति).

3. बहुनाम पद्धति (Multinomial Nomenclature)

यह एक से अधिक शब्दों से बने नामों की पद्धति है, जो किसी जीव के कई लक्षणों को दर्शा सकती है.

यह वनस्पति विज्ञान में विशेष रूप से उपयोगी है, जहाँ किसी पौधे के विभिन्न गुणों के आधार पर उसका नाम रखा जा सकता है.

4. वर्गीकृत नामकरण

यह विभिन्न प्रकार के वर्गीकरणों के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति है. इसमें जीवों को उनके वंश, गण, कुल, गण, वर्ग आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक नाम दिया जाता है.

5. वैज्ञानिक नामकरण

यह एक व्यापक शब्द है जो किसी जीव को एक विशिष्ट, सार्वभौमिक और वैज्ञानिक रूप से मान्यता प्राप्त नाम देने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है. इसमें विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियां (जैसे ICZN – अंतर्राष्ट्रीय प्राणी नामकरण संहिता) शामिल हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि ये नाम वैश्विक रूप से मानकीकृत हों.

‘पाँच जगत वर्गीकरण’ का सिद्धांत

आधुनिक जीव विज्ञान में सर्वाधिक मान्यता आर. एच. व्हिटेकर (R.H. Whittaker) के ‘पाँच जगत वर्गीकरण’ को दी जाती है. उन्होंने जीवों को जगत (Kingdom) नामक पाँच बड़े वर्गों में बाँटा. ये पाँच जगत हैं-

1. मोनेरा, 2. प्रोटिस्टा, 3. कवक, 4. पादप एवं 5. जंतु.

मोनेरा जगत (Monera Kingdom)

मॉनेरा जगत में सभी बैक्टीरिया शामिल हैं. ये पृथ्वी पर सबसे अधिक संख्या में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीव हैं, जो लगभग हर जगह मौजूद होते हैं. ये न केवल सामान्य वातावरण में पाए जाते हैं, बल्कि अत्यधिक प्रतिकूल और विषम परिस्थितियों जैसे गर्म जल के झरनों, रेगिस्तान, बर्फीले इलाकों, और गहरे समुद्र में भी जीवित रह सकते हैं, जहाँ अन्य जीवों का जीवन लगभग असंभव है. कुछ बैक्टीरिया तो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या उनके ऊपर परजीवी के रूप में भी रहते हैं.

इन सूक्ष्मजीवों को उनके आकार के आधार पर चार मुख्य समूहों में वर्गीकृत किया गया है. इनमें कोकस (coccus) शामिल है, जो गोलाकार होते हैं; बैसिलस (bacillus), जो छड़ के आकार के होते हैं; विब्रियो (vibrio), जो कॉमा के आकार के होते हैं; और स्पाइरिलम (spirillum), जो सर्पिल या कुंडलित आकार के होते हैं. हालांकि, इनकी संरचना दिखने में बहुत सरल लग सकती है, लेकिन इनका व्यवहार और उपापचय (metabolism) अत्यंत जटिल और विविध होता है. वास्तव में, उपापचय की दृष्टि से बैक्टीरिया में किसी भी अन्य जीव की तुलना में अधिक विविधता पाई जाती है.

बैक्टीरिया अपनी पोषण विधि के आधार पर कई प्रकार के होते हैं. कुछ बैक्टीरिया स्वपोषी (autotrophs) होते हैं. इन स्वपोषियों में प्रकाश-संश्लेषी स्वपोषी (photosynthetic autotrophs) शामिल हैं, जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं, और रसायन-संश्लेषी स्वपोषी (chemosynthetic autotrophs) शामिल हैं, जो रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं.

दूसरी ओर, कई बैक्टीरिया परपोषी (heterotrophs) होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते. वे भोजन के लिए या तो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं (परजीवी के रूप में) या मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं (मृतोपजीवी के रूप में). यह पोषण विविधता ही उन्हें विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रहने और पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाती है.

बैक्टीरिया मुख्य रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं. प्रतिकूल परिस्थितियों में, वे बीजाणु (spores) बना सकते हैं. वे लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिसमें डीएनए का आदान-प्रदान होता है.

आद्य बैक्टीरिया (Archaebacteria)

आद्य बैक्टीरिया (आर्किया) एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं. उनकी कोशिका भित्ति की संरचना अन्य बैक्टीरिया से अलग होती है, यही कारण है कि वे इतने प्रतिकूल वातावरण में भी जीवित रह पाते हैं. उन्हें उनके आवास के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- हेलोफाइल्स (Halophiles): ये अत्यधिक नमकीन (लवणीय) क्षेत्रों में पाए जाते हैं.

- थर्मोएसिडोफाइल्स (Thermoacidophiles): ये गर्म झरनों और अम्लीय वातावरण में रहते हैं.

- मेथेनोजेंस (Methanogens): ये दलदली और कच्छ क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और गाय व भैंस जैसे जानवरों की आँतों में भी मौजूद होते हैं, जहाँ वे मीथेन गैस (बायोगैस) का उत्पादन करते हैं.

यूबैक्टीरिया (Eubacteria)

यूबैक्टीरिया को “वास्तविक बैक्टीरिया” भी कहा जाता है. इनकी पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति और, यदि वे गतिशील हों तो, एक कशाभ (flagellum) की उपस्थिति से की जाती है. इस समूह में कई महत्वपूर्ण प्रकार के बैक्टीरिया शामिल हैं:

1. सायनोबैक्टीरिया (Cyanobacteria)

- इन्हें नील-हरित शैवाल भी कहते हैं.

- इनमें क्लोरोफिल-ए होता है, जो उन्हें पौधों की तरह प्रकाश-संश्लेषी स्वपोषी बनाता है.

- ये एककोशिकीय, तंतुमय, या औपनिवेशिक होते हैं और मीठे जल, समुद्री जल और स्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं.

- इनकी कॉलोनी अक्सर एक जेलीनुमा आवरण से ढकी होती है.

- कुछ सायनोबैक्टीरिया, जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना, विशेष कोशिकाओं (हेटेरोसिस्ट) की मदद से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं.

2. रसायन-संश्लेषी बैक्टीरिया

- ये बैक्टीरिया नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं.

- वे इस प्रक्रिया से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग एटीपी (ATP) बनाने के लिए करते हैं.

- ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा और सल्फर जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

3. परपोषी बैक्टीरिया (Heterotrophic Bacteria)

ये प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और अधिकतर अपघटक (decomposers) होते हैं. ये कई मानवीय गतिविधियों में सहायक होते हैं, जैसे:

- दूध से दही बनाने में.

- प्रतिजैविकों (antibiotics) के उत्पादन में.

- फलियों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में.

कुछ परपोषी बैक्टीरिया रोगजनक (pathogenic) भी होते हैं, जिनसे हैजा, टाइफाइड, टिटनेस और साइट्रस कैंकर जैसे रोग होते हैं.

माइकोप्लाज्मा

माइकोप्लाज्मा एक विशेष प्रकार के जीव हैं जो मॉनेरा जगत से संबंधित हैं. इनमें कोशिका भित्ति पूरी तरह से अनुपस्थित होती है. ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएँ हैं और ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं. कई माइकोप्लाज्मा पौधों और जानवरों में रोग पैदा करते हैं.

प्रोटिस्टा जगत (Protista Kingdom)

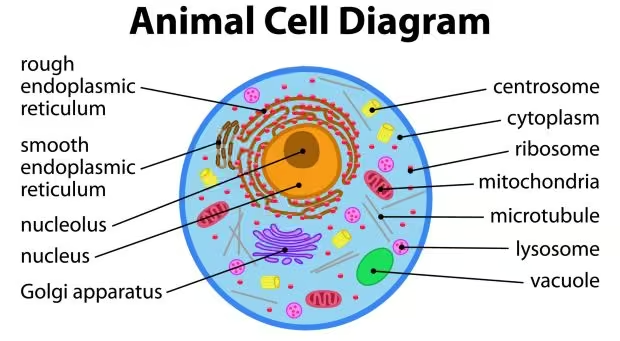

प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सभी एककोशिकीय यूकैरियोटिक जीव रखे जाते हैं. ये मुख्य रूप से जलीय वातावरण (मीठे जल और समुद्री दोनों) में पाए जाते हैं. यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में सुसंगठित केंद्रक (nucleus) तथा झिल्ली-बद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं. कुछ प्रोटिस्टा में कशाभ (flagella) और पक्ष्माभ (cilia) जैसी गति-संरचनाएँ भी मिलती हैं.

इनका प्रजनन प्रायः अलैंगिक होता है. किंतु कुछ परिस्थितियों में लैंगिक प्रजनन (कोशिका संलयन एवं जाइगोट निर्माण) भी देखा जाता है. यह समूह अत्यधिक विविधतापूर्ण है, जिसमें पौधों और प्राणियों जैसे लक्षणों वाले जीव सम्मिलित हैं.

इस जगत को पांच मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है:

1. क्राइसोफाइट (Chrysophyte)

इस समूह में डायटम (Diatom) और सुनहरे शैवाल (Desmid) आते हैं. ये मीठे जल से लेकर समुद्री पर्यावरण तक में पाए जाते हैं. डायटम की कोशिका भित्ति पर सिलिका (silica) की परत होती है, जो साबुनदानी जैसे दो अतिछादित भागों में व्यवस्थित रहती है.

सिलिका के कारण इनकी भित्तियाँ नष्ट नहीं होतीं है. ये करोड़ों वर्षों तक डायटमी मृदा (Diatomaceous Earth) के रूप में जमा होती रहती हैं. यह मृदा पाउडर के रूप में पॉलिश, तेल व सिरप के निस्यंदन तथा औद्योगिक छानने की प्रक्रिया में प्रयुक्त होती है. डायटम को “सागर का घास” (Grass of the Sea) भी कहा जाता है क्योंकि ये समुद्र में प्राथमिक उत्पादक का कार्य करते हैं. यह पृथ्वी पर लगभग 25% ऑक्सीजन का निर्माण करता हैं.

2. डायनोफ्लैजिलेट (Dinoflagellate)

ये अधिकांशत: समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी जीव हैं. इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की कठोर पट्टिकाओं से बनी होती है. प्रत्येक में दो कशाभ पाए जाते हैं—एक लंबवत और दूसरा अनुप्रस्थ खांच में स्थित. इनकी विभिन्न प्रजातियाँ पीले, भूरे, हरे या लाल रंग की हो सकती हैं. कुछ प्रजातियाँ जैवदीप्ति (bioluminescence) प्रदर्शित करती हैं, जिससे समुद्र की लहरें रात में चमकती दिखाई देती हैं.

विशेष परिस्थिति में लाल डायनोफ्लैजिलेट (Red Dinoflagellates) अत्यधिक संख्या में बढ़ जाते हैं, जिससे समुद्र का जल लाल हो जाता है. इस घटना को “लाल ज्वार” (Red Tide) कहते हैं. ऐसे समय में ये विषैले पदार्थ छोड़ते हैं. यह विष मछलियों और अन्य समुद्री जीवों की मृत्यु का कारण बनता हैं. उदाहरण – गोनियालैक्स.

3. यूग्लीनॉइड (Euglenoid)

ये सामान्यत: मीठे और स्थिर जल में पाए जाते हैं. इनकी कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है. इसके स्थान पर एक लचीली प्रोटीन पर्त (पेलिकिल) होती है, जिससे इनका शरीर आकृति बदल सकता है. इनमें दो कशाभ होते हैं—एक छोटा और दूसरा लंबा.

यूग्लीनॉइड की सबसे रोचक विशेषता यह है कि ये प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी (photosynthetic) होते हैं और अंधेरे में परपोषी (heterotrophic) की तरह अन्य सूक्ष्म जीवों को निगल लेते हैं. इस द्वैध पोषण विधि को मिक्सोट्रॉफी (Mixotrophy) कहा जाता है. इनमें पाए जाने वाले क्लोरोफिल वर्णक उच्च पादपों में पाए जाने वाले वर्णकों जैसे होते हैं. उदाहरण – यूग्लीना.

4. अवपंक कवक (Slime Moulds)

ये प्रोटिस्टा जगत के मृतपोषी जीव हैं, जो सड़ी-गली लकड़ी, पत्तियों एवं कार्बनिक अवशेषों पर पाए जाते हैं. ये जीवन चक्र में पौधों और प्राणियों दोनों जैसे लक्षण प्रदर्शित करते हैं. अनुकूल परिस्थितियों में ये बहुकोशिकीय प्लाज्मोडियम बनाते हैं, जो कुछ इंच से लेकर कई फीट तक लंबा हो सकता है. प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखरकर बीजाणुयुक्त फलनकाय (sporangia) बनाते हैं, जिनसे बीजाणु वायु द्वारा फैलते हैं. जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि अवपंक कवक लगभग 60 करोड़ वर्ष पूर्व भी पृथ्वी पर मौजूद थे.

5. प्रोटोजोआ (Protozoa)

प्रोटोजोआ सभी परपोषी होते हैं और इन्हें प्राणियों के प्रारंभिक पूर्वज माना जाता है. ये स्वतंत्र रूप से या परजीवी रूप में पाए जाते हैं. इन्हें चार प्रमुख वर्गों में बाँटा जाता है –

- अमीबीय प्रोटोजोआ (Amoeboid Protozoa): जल, समुद्र और नम मिट्टी में पाए जाते हैं. ये कूटपाद (pseudopodia) की मदद से गति और भोजन ग्रहण करते हैं. समुद्री प्रकारों में सिलिका कवच पाए जाते हैं. कुछ जैसे एंटअमीबा हिस्टोलिटिका मानव की आंत में परजीवी होकर अमीबायसिस (Amoebic Dysentery) रोग पैदा करते हैं.

- कशाभी प्रोटोजोआ (Flagellated Protozoa): स्वतंत्र या परजीवी होते हैं. परजीवी प्रजातियाँ रोगजनक होती हैं. जैसे – ट्रिपेनोसोमा, जो निद्रालु रोग (Sleeping Sickness) का कारक है और इसे सीसी मक्खी (Tsetse Fly) द्वारा फैलाया जाता है.

- पक्ष्माभी प्रोटोजोआ (Ciliated Protozoa): इनकी पूरी कोशिका पर हजारों पक्ष्माभ (cilia) पाए जाते हैं, जिनकी लयबद्ध गति से भोजन ग्रसिका (gullet) में पहुँचता है. ये अत्यंत सक्रिय और तीव्र गति से चलने वाले जीव हैं. उदाहरण – पैरामीशियम.

- स्पोरोजोआ (Sporozoa): इनमें जीवन चक्र में बीजाणु जैसी अवस्था मिलती है. सबसे प्रमुख उदाहरण प्लाज्मोडियम है, जो मलेरिया फैलाता है और इसे एनाफिलीज मच्छर द्वारा प्रसारित किया जाता है. मलेरिया मानव इतिहास की सबसे घातक बीमारियों में से एक रही है.

कवक या फंजाई जगत (Fungi Kingdom)

कवक या फंजाई जीव-जगत के ऐसे अद्वितीय परपोषी जीव हैं, जिनका महत्व पर्यावरणीय, आर्थिक और चिकित्सीय दृष्टि से अत्यंत विशेष है. ये जीव पौधों की तरह स्वपोषी नहीं होते, बल्कि पोषण के लिए अन्य पर निर्भर रहते हैं. कवकों की आकारिकी (morphology) तथा वासस्थान (habitat) में व्यापक विविधता पाई जाती है. हम इन्हें प्रायः नम रोटी, फलों के सड़ने, लकड़ी की सतह अथवा सरसों की पत्तियों पर सफेद धब्बों के रूप में देख सकते हैं. मशरूम (Agaricus), टोडस्टूल (toadstool) तथा यीस्ट (yeast) जैसे जीव इसके प्रमुख उदाहरण हैं.

कवक विश्वव्यापी हैं और वायुमंडल, जल, मृदा, पौधों व पशुओं पर आसानी से मिल जाते हैं. विशेषकर ये गर्म व आर्द्र जलवायु में तेजी से बढ़ते हैं, इसी कारण भोजन को फफूँद से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है. इसके महत्व इस प्रकार हैं:

- औद्योगिक महत्व: यीस्ट रोटी को फूलाने और बीयर, वाइन जैसे मादक पेयों के उत्पादन में प्रयुक्त होता है. पेनिसिलियम (Penicillium) से खोजा गया पेनिसिलिन आधुनिक युग का पहला प्रतिजैविक (antibiotic) था, जिसने लाखों लोगों की जान बचाई.

- हानिकारक प्रभाव: गेहूँ में किट्ट रोग (rust) पक्सिनिया फंगस से तथा गन्ने में स्मट रोग यूस्टिलैगो से होता है.

- पारिस्थितिक भूमिका: कवक मृत जैविक पदार्थों के अपघटन द्वारा जैव-चक्रण (biogeochemical cycling) में योगदान करते हैं.

संरचना एवं लक्षण

- अधिकांश कवक तंतुजाल (Mycelium) से बने होते हैं, जो लंबे धागेनुमा कवक तंतु (Hyphae) से निर्मित होता है.

- कुछ कवक तंतु बहुकेंद्रकित और बिना झिल्ली विभाजन के होते हैं (संकोशिकी), जबकि अन्य पटीय होते हैं.

- कोशिका भित्ति काइटिन एवं पॉलिसैकेराइड्स की बनी होती है, जो इन्हें पौधों से भिन्न बनाती है.

- अधिकांश कवक मृतजीवी (saprophytes) होते हैं, कुछ परजीवी (host dependent) और कुछ सहजीवी (जैसे लाइकेन और मायकोराइजा) भी.

- जनन अलैंगिक (बीजाणुओं द्वारा) और लैंगिक (युग्मनज निर्माण के पश्चात मियोसिस द्वारा) दोनों प्रकार से होता है.

- लैंगिक जनन के तीन मुख्य सोपान –

- प्लाज्मोगैमी: प्रोटोप्लाज्म का संलयन

- कैरियोगैमी: केंद्रकों का संलयन

- मियोसिस: अपचयी विभाजन से अगुणित बीजाणु बनना

कवक के प्रमुख वर्ग

1. फाइकोमाइसिटीज़ (Phycomycetes)

- आवास: जलीय, नम व सड़ी-गली लकड़ी पर.

- कवकजाल अपटीय व बहुकेंद्रकित.

- अलैंगिक जनन – चल बीजाणु (zoospore) या अचल बीजाणु द्वारा.

- लैंगिक जनन – समयुग्मकता/विषमयुग्मकता से.

- उदाहरण – म्यूकर (Mucor), राइजोपस (Rhizopus) (रोटी पर फफूँद), ऐलब्यूगो (सरसों पर परजीवी).

- इन कवकों के कुछ सदस्य खाद्य पदार्थों के गलन (spoilage) के लिए जिम्मेदार होते हैं.

2. ऐस्कोमाइसिटीज़ (Ascomycetes – Sac Fungi)

- एककोशिकीय रूप: यीस्ट (Saccharomyces), बहुकोशिकीय: Penicillium.

- ये मृतजीवी, परजीवी व अपघटक हो सकते हैं.

- अलैंगिक बीजाणु – कोनिडिया (बाह्यजन्य).

- लैंगिक बीजाणु – ऐस्कोस्पोर, जो थैलीनुमा ऐस्कस में बनते हैं.

- फलनकाय – ऐस्कोकार्प.

- उदाहरण – Aspergillus, Claviceps, Neurospora.

- न्यूरोस्पोरा आनुवंशिकी अध्ययन का मॉडल जीव है. Claviceps purpurea से एल्कलॉइड्स मिलते हैं जिनका औषधीय प्रयोग होता है. Morchella और Truffle खाने योग्य एवं स्वादिष्ट कवक हैं.

3. बेसिडियोमाइसिटीज़ (Basidiomycetes – Club Fungi)

- सबसे प्रसिद्ध समूह जिसमें Agaricus (mushroom) शामिल है.

- कवकजाल शाखित व पटीय.

- अलैंगिक बीजाणु प्रायः अनुपस्थित, किंतु खंडन आम है.

- लैंगिक जनन – प्लाज्मोगैमी द्वारा द्विकेंद्रकी अवस्था बनती है.

- बेसिडियम पर बेसिडियोस्पोर बाह्यजन्य उत्पन्न होते हैं.

- फलनकाय – बेसिडियोकार्प.

- उदाहरण – Agaricus, Ustilago (Smut), Puccinia (Rust).

- मशरूम पोषण में प्रोटीन का स्रोत है तथा औषधीय महत्व रखता है. लेकिन कुछ विषैली प्रजातियाँ (जैसे Amanita) घातक होती हैं.

4. ड्यूटेरोमाइसिटीज़ (Deuteromycetes – Imperfect Fungi)

- केवल अलैंगिक या कायिक अवस्था ज्ञात.

- लैंगिक अवस्था मिलने पर इन्हें ऐस्कोमाइसिटीज़/बेसिडियोमाइसिटीज़ में स्थानांतरित कर दिया जाता है.

- अलैंगिक बीजाणु – कोनिडिया.

- अधिकांश सदस्य अपघटक (decomposers) हैं, जो पोषक तत्त्व चक्रण में सहायता करते हैं.

- उदाहरण – Alternaria, Colletotrichum, Trichoderma.

- Trichoderma कृषि में जैव-नियंत्रक एजेंट के रूप में उपयोगी है, क्योंकि यह कई रोगजनक कवकों को नियंत्रित करता है.

इस प्रकार, कवक जगत अत्यधिक विविधतापूर्ण है, जिसमें भोजन उत्पादन, औषधि निर्माण, अपघटन, पारिस्थितिक संतुलन से लेकर पौधों और मनुष्यों में रोग फैलाने तक की भूमिकाएँ शामिल हैं. इसीलिए इन्हें कभी “मित्र” और कभी “शत्रु” दोनों कहा जाता है. कवक अध्ययन (Mycology) न केवल जीव विज्ञान में बल्कि कृषि, उद्योग और चिकित्सा विज्ञान में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है.

पादप जगत (Plantae Kingdom)

पादप जगत उन सभी जीवों का समूह है जिनकी कोशिकाएँ यूकैरियोटिक होती हैं तथा जिनमें हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है. यह क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायक होता है. इसीलिए अधिकांश पादप स्वपोषी (Autotroph) होते हैं. हालांकि कुछ पौधे आंशिक रूप से परपोषी भी हो जाते हैं, जैसे –

- कीटभक्षी पौधे (Bladderwort, Venus flytrap, Pitcher Plant) जो अपने भोजन की पूर्ति के लिए कीटों को पकड़कर पचाते हैं.

- परजीवी पौधे जैसे अमरबेल (Cuscuta), जो दूसरे पौधों से पोषण प्राप्त करते हैं.

पौधों द्वारा की जाने वाली प्रकाश संश्लेषण क्रिया पृथ्वी के समस्त जीवों के लिए ऊर्जा और ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है. आज विश्वभर में लगभग 3,90,000 ज्ञात पादप प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश एंजियोस्पर्म हैं. पादप औषधियों, खाद्य पदार्थों, रेशों, ईंधन और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

पादप कोशिकाओं की एक महत्वपूर्ण विशेषता है इनकी कोशिका भित्ति, जो मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है. पादप जगत के अंतर्गत छोटे सूक्ष्म शैवाल से लेकर विशाल वृक्ष जैसे सिक्वोया तक शामिल हैं.

पादपों का जीवन चक्र और पीढ़ी एकांतरण

पादपों के जीवन चक्र में दो स्पष्ट अवस्थाएँ पाई जाती हैं –

- द्विगुणित बीजाणु-उद्भिद् (Sporophyte)

- अगुणित युग्मकोद्भिद् (Gametophyte)

इन दोनों के बीच क्रमिक अदला-बदली (Alternation of Generations) होती है. युग्मनज (2n) के भीतर मिऑसिस होने पर अगुणित (n) बीजाणु बनते हैं. ये अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद् का निर्माण करते हैं, जिन पर नर एवं मादा युग्मक बनते हैं. दोनों युग्मकों का संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनता है, जिससे नया बीजाणु-उद्भिद् विकसित होता है. यह चक्र पादप जगत की एक प्रमुख विशेषता है.

पादप जगत के प्रमुख वर्ग

1. थैलोफाइटा (Thallophyta)

- इनका शरीर अविभाजित होता है, अर्थात् इनमें जड़, तना एवं पत्तियाँ स्पष्ट रूप से नहीं पाई जातीं.

- इन पौधों को सामान्यतः शैवाल (Algae) कहा जाता है.

- ये मुख्यतः जलीय होते हैं और एककोशिकीय (क्लैमाइडोमोनास) से लेकर बहुकोशिकीय (स्पाइरोगाइरा, कारा) रूपों में मिलते हैं.

- ये पृथ्वी पर ऑक्सीजन उत्पादन में बड़ा योगदान देते हैं क्योंकि शैवाल जलमंडल में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं.

2. ब्रायोफाइटा (Bryophyta)

- इन पौधों को “पादप जगत के उभयचर” कहा जाता है क्योंकि ये जल और स्थल दोनों पर जीवन यापन करते हैं.

- इनका शरीर तना और पत्तियों जैसी संरचनाओं में विभाजित होता है, परंतु इनमें संवहनी ऊतक (Xylem और Phloem) नहीं पाए जाते.

- इनमें बीज नहीं बनते और प्रजनन मुख्यतः बीजाणुओं द्वारा होता है.

- उदाहरण – मॉस (Funaria), लिवरवर्ट (Marchantia).

3. टेरिडोफाइटा (Pteridophyta)

- इनका शरीर स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है.

- इनमें संवहनी ऊतक उपस्थित रहते हैं, अतः ये ब्रायोफाइटा से अधिक विकसित हैं.

- ये बीज नहीं बनाते, केवल बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं.

- उदाहरण – फर्न (Dryopteris), मार्सीलिया, हॉर्सटेल (Equisetum).

4. जिम्नोस्पर्म (Gymnosperm)

- इन्हें “नग्नबीजी पौधे” कहा जाता है क्योंकि इनके बीज किसी फल के अंदर सुरक्षित नहीं रहते.

- ये प्रायः बहुवर्षी, सदाबहार तथा काष्ठीय वृक्ष होते हैं.

- उदाहरण – पाइनस, साइकस, देवदार.

- ये शंकुधारी वृक्ष (Conifers) होते हैं और शीतोष्ण क्षेत्रों के घने वनों में प्रमुखता से पाए जाते हैं.

5. एंजियोस्पर्म (Angiosperm)

- इन्हें “पुष्पी पादप” कहा जाता है क्योंकि इनमें बीज, फल के अंदर संरक्षित रहते हैं.

- इनके बीज अंडाशय के भीतर विकसित होते हैं, जो बाद में फल में परिवर्तित हो जाता है.

- पादप जगत का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक विकसित समूह है.

- बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है –

- एकबीजपत्री (Monocotyledonous) – जैसे गेहूँ, धान, गन्ना.

- द्विबीजपत्री (Dicotyledonous) – जैसे मटर, सरसों, आम.

जंतु जगत (Kingdom Animalia)

जंतु जगत में विषमपोषी (heterotrophic) यूकैरियोटिक जीव शामिल हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं और जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति (cell wall) नहीं होती. ये जीव सीधे या परोक्ष रूप से भोजन के लिए पौधों पर निर्भर होते हैं. वे अपने भोजन को शरीर के अंदर एक गुहिका में पचाते हैं और ऊर्जा को ग्लाइकोजन या वसा के रूप में संग्रहित करते हैं. इनके पोषण की विधि प्राणि समपोषण (holozoic) कहलाती है, जिसमें भोजन का अंतर्ग्रहण (ingestion) शामिल है.

इनमें वृद्धि का एक विशिष्ट पैटर्न होता है, जहाँ वे एक पूर्ण विकसित वयस्क जीव के रूप में परिपक्व होते हैं, जिसकी एक निश्चित आकृति और माप होती है. उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विकसित संवेदी (sensory) और तंत्रिका-प्रेरक (neuromotor) तंत्र होता है. अधिकांश जंतु चलने-फिरने (locomotion) में सक्षम होते हैं. प्रजनन मुख्य रूप से लैंगिक होता है, जिसमें नर और मादा के युग्मन से भ्रूण का विकास होता है.

जन्तु जगत के वर्गीकरण का आधार

जानवरों को उनकी शारीरिक संरचना और संगठन में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है. जानवरों की विविधता बहुत अधिक है, फिर भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति (symmetry), पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र में कुछ मूलभूत समानताएं पाई जाती हैं. इन्हीं विशेषताओं को पशु जगत के वर्गीकरण का आधार बनाया गया है.

जानवरों के वर्गीकरण के मुख्य आधार इस प्रकार हैं:

- संगठन का स्तर (Levels of Organisation)

- सममिति (Symmetry)

- द्विकोरिकी और त्रिकोरकी संगठन (Diploblastic and Triploblastic Organisation)

- शरीर गुहा या प्रगुहा (सीलोम) (Coelom)

- खंडीकरण (Segmentation)

- पृष्ठरज्जु (Notochord)

संगठन का स्तर (Levels of Organisation)

सभी जानवर बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन उनका शारीरिक संगठन एक-समान नहीं होता. कुछ जानवरों में कोशिकाएँ मात्र एक साथ मिलकर रहती हैं और एक समूह के रूप में कार्य करती हैं; इसे कोशिकीय स्तर का संगठन कहते हैं. स्पंज इसका सबसे अच्छा उदाहरण है.

जब कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, तो इसे ऊतक स्तर का संगठन कहते हैं. सीलेंटेराटा और टीनोफोरा इसके उदाहरण हैं.

जब ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, तो उसे अंग स्तर का संगठन कहते हैं. प्लेटिहेल्मिन्थेस जैसे संघों में यह संगठन पाया जाता है.

अधिक विकसित जानवरों, जैसे एनेलिड, आर्थ्रोपोड और कशेरुकी (vertebrates) में अंग मिलकर अंग-तंत्र बनाते हैं. इस प्रकार के संगठन को अंग-तंत्र स्तर का संगठन कहते हैं. इन अंग-तंत्रों में विभिन्नताएँ होती हैं, जैसे परिसंचरण तंत्र में खुला या बंद परिसंचरण तंत्र पाया जा सकता है.

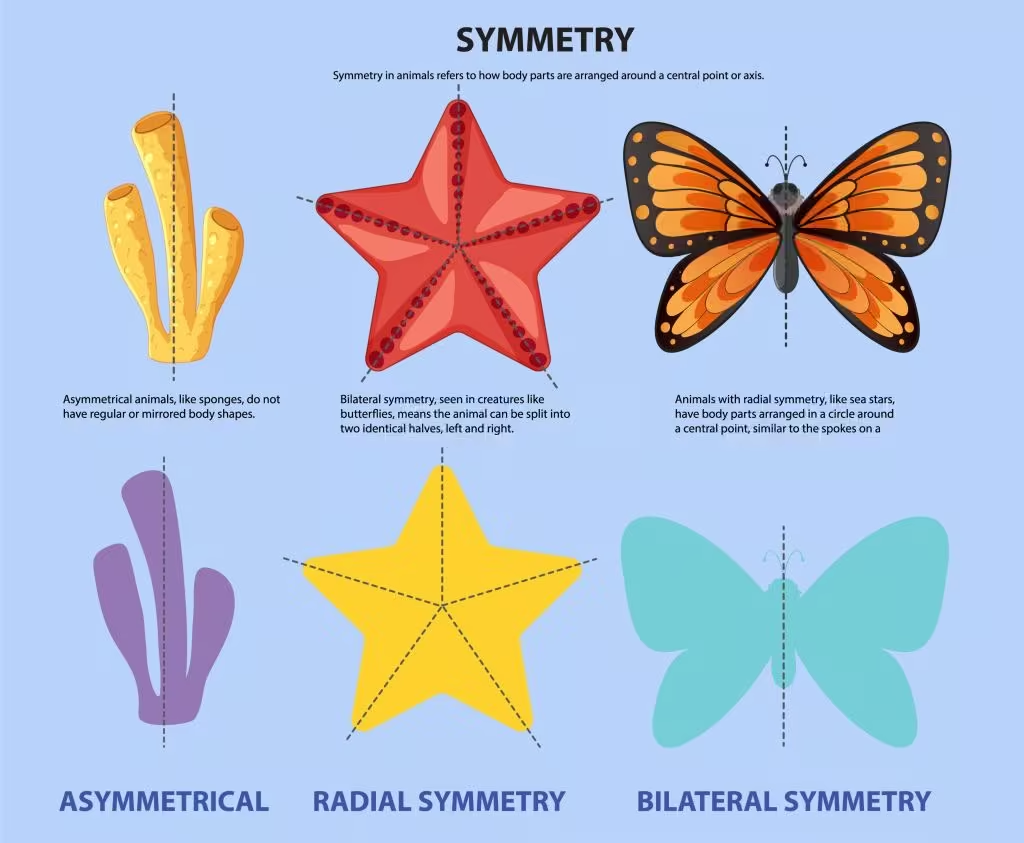

सममिति (Symmetry)

यह वह गुण है जिसके आधार पर शरीर को एक या अधिक भागों में विभाजित किया जा सकता है. इसके आधार पर प्राणियों को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

- असममिति (Asymmetrical): ऐसे प्राणी जिन्हें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुज़रने वाली रेखा से दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता. स्पंज इसका उदाहरण है.

- अरीय सममिति (Radial Symmetry): ऐसे प्राणी जिन्हें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुज़रने वाली रेखा दो समान भागों में विभाजित करती है. सीलेंटेराटा और एकाइनोडर्माटा इसके उदाहरण हैं.

- द्विपार्श्व सममिति (Bilateral Symmetry): ऐसे प्राणी जिनका शरीर केवल एक ही अक्ष से गुज़रने वाली रेखा से दो समान दाएँ और बाएँ भागों में विभाजित होता है. एनेलिड और आर्थ्रोपोड इसके उदाहरण हैं.

द्विकोरिकी और त्रिकोरकी संगठन (Diploblastic and Triploblastic Organisation)

यह वर्गीकरण भ्रूणीय स्तरों (germ layers) की संख्या पर आधारित है.

- द्विकोरिकी (Diploblastic): ऐसे प्राणी जिनमें भ्रूण में केवल दो भ्रूणीय परतें होती हैं: बाहरी एक्टोडर्म (ectoderm) और आंतरिक एंडोडर्म (endoderm). इनके बीच एक अकोशिकीय (acellular) परत, मीसोग्लिया (mesoglea) मौजूद होती है. सीलेंटेराटा (जैसे जेलीफिश) इस श्रेणी में आते हैं.

- त्रिकोरकी (Triploblastic): ऐसे प्राणी जिनके भ्रूण में तीन भ्रूणीय परतें होती हैं: एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इनके बीच में मीसोडर्म (mesoderm). प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक के सभी प्राणी त्रिकोरकी होते हैं.

शरीर गुहा या प्रगुहा (Coelom)

शरीर गुहा, जिसे सीलोम भी कहते हैं, वह खाली जगह होती है जो शरीर की दीवार (body wall) और पाचन नली (gut wall) के बीच पाई जाती है. यह वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है.

- अगुहीय (Acoelomates): ऐसे प्राणी जिनमें कोई शरीर गुहा नहीं होती. प्लेटिहेल्मिन्थेस (जैसे फीताकृमि) इसका उदाहरण हैं.

- कूटगुहिक (Pseudocoelomates): ऐसे प्राणी जिनमें एक शरीर गुहा तो होती है, लेकिन वह पूरी तरह से मीसोडर्म से ढकी नहीं होती. इस गुहा को कूटगुहा (pseudocoelom) कहते हैं. एस्केल्मिन्थेस (जैसे गोलकृमि) इस श्रेणी में आते हैं.

- प्रगुही (Coelomates): ऐसे प्राणी जिनमें मीसोडर्म से ढकी हुई एक सच्ची शरीर गुहा होती है. एनेलिड से लेकर कॉर्डेटा तक सभी प्राणी प्रगुही होते हैं.

खंडीकरण (Segmentation)

कुछ जानवरों का शरीर बाहरी और आंतरिक रूप से खंडों में विभाजित होता है. इन खंडों में कुछ अंग दोहराए जाते हैं. इस प्रक्रिया को खंडीकरण कहते हैं. केचुए और कनखजूरे जैसे प्राणियों में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.

पृष्ठरज्जु (Notochord)

पृष्ठरज्जु एक कठोर, छड़ी जैसी संरचना होती है जो भ्रूण विकास के दौरान शरीर के ऊपरी भाग (पृष्ठ सतह) में बनती है.

- रज्जुकी (Chordates): ऐसे प्राणी जिनमें पृष्ठरज्जु मौजूद होती है. कशेरुकी (Vertebrates), जैसे मछली, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी, इस समूह में आते हैं.

- अरज्जुकी (Non-chordates): ऐसे प्राणी जिनमें पृष्ठरज्जु नहीं पाई जाती. पोरिफेरा से लेकर इकाइनोडर्माटा तक सभी प्राणी अरज्जुकी होते हैं.

अरज्जुकी बनाम रज्जुकी

जंतु जगत को एक महत्वपूर्ण संरचना, पृष्ठरज्जु (notochord) की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है: अरज्जुकी (Non-Chordata) और रज्जुकी (Chordata).

- अरज्जुकी (Non-Chordata): इस समूह के जीवों में नोटोकार्ड नहीं पाया जाता है, जो एक लचीली, छड़ जैसी संरचना होती है. इनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र (CNS) ठोस और दोहरा होता है, जो शरीर के अधर (ventral) भाग में स्थित होता है. यदि हृदय मौजूद है, तो वह आमतौर पर शरीर के पृष्ठीय (dorsal) भाग में होता है. अरज्जुकी (Non-chordates) संघों के नाम निम्नलिखित हैं:

- पोरिफेरा (Porifera) – जिसे आमतौर पर स्पंज के रूप में जाना जाता है.सीलेन्टरेटा (Coelenterata) – जिसमें हाइड्रा और जेलीफिश जैसे जंतु शामिल हैं.टीनोफोरा (Ctenophora) – जिसे “कॉम्ब जेलीज़” भी कहते हैं.प्लैटीहेल्मिन्थेस (Platyhelminthes) – जिसमें फीताकृमि और प्लेनेरिया जैसे चपटे कृमि शामिल हैं.एस्केल्मिन्थेस (Aschelminthes) – जिसमें गोलकृमि शामिल हैं.ऐनेलिडा (Annelida) – जिसमें केंचुआ और जोंक जैसे खंडित कृमि शामिल हैं.आर्थ्रोपोडा (Arthropoda) – जिसमें कीट, मकड़ियाँ और क्रस्टेशियन (crustaceans) शामिल हैं. यह जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है.मोलस्का (Mollusca) – जिसमें घोंघा, ऑक्टोपस और सीप जैसे जंतु शामिल हैं.एकाइनोडर्माटा (Echinodermata) – जिसमें स्टारफिश और समुद्री अर्चिन जैसे जंतु शामिल हैं.

- हेमीकॉर्डेटा (Hemichordata) – जिसे पहले कॉर्डेटा का एक उपसंघ माना जाता था.

- रज्जुकी (Chordata): इस समूह के सभी जंतुओं में उनके जीवन चक्र के किसी न किसी चरण में नोटोकार्ड जरूर पाया जाता है. इनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एकल और खोखला होता है, जो शरीर के पृष्ठीय भाग में स्थित होता है. इनका हृदय शरीर के अधर भाग में पाया जाता है. सभी कॉर्डेट्स में कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे कि वे द्विपार्श्वसममित (bilaterally symmetrical), त्रिकोरिकी (triploblastic), और देहगुहायक्त (coelomate) होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर में एक वास्तविक गुहा (coelom) होती है. रज्जुकी (Chordates) संघ के पाँच मुख्य वर्ग हैं:

- मत्स्य वर्ग (Pisces): इसमें सभी प्रकार की मछलियाँ शामिल हैं.

- उभयचर वर्ग (Amphibia): मेंढक और सैलामैंडर जैसे जल और थल दोनों में रहने वाले जीव.

- सरीसृप वर्ग (Reptilia): साँप, छिपकली, मगरमच्छ और कछुए.

- पक्षी वर्ग (Aves): सभी प्रकार के पक्षी.

- स्तनधारी वर्ग (Mammalia): मनुष्य, कुत्ते, बिल्ली, हाथी जैसे स्तनपान कराने वाले जीव.

विषाणु (वाइरस), वाइराइड, प्रोसंक (प्रिओन) तथा लाइकेन

विटेकर के पाँच-जगत वर्गीकरण प्रणाली में कुछ अकोशिकीय (non-cellular) जीव और सहजीवी (symbiotic) संबंधों को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि वे किसी भी परिभाषित जगत में पूरी तरह से फिट नहीं होते हैं. इनमें वाइरस (Viruses), वाइरॉइड (Viroids), प्रिओन (Prions), और लाइकेन (Lichens) शामिल हैं. आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं.

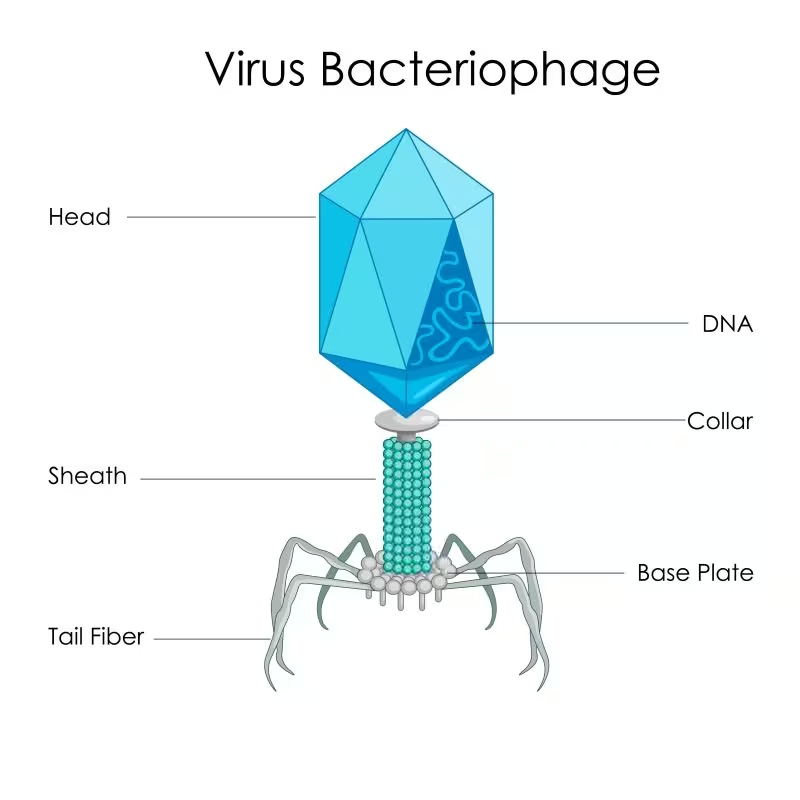

वाइरस (Viruses)

वाइरस, जिसका शाब्दिक अर्थ ‘विष‘ या ‘विषाक्त तरल‘ होता है, ऐसे अतिसूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं. ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें सामान्य बैक्टीरिया-प्रूफ फिल्टर से भी अलग नहीं किया जा सकता.

- खोज और प्रकृति: दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 में तम्बाकू के मोजैक रोग के रोगाणुओं के रूप में इनकी पहचान की. एम. डब्ल्यू. बेइजेरिंक ने 1898 में इन्हें “संक्रामक जीवित तरल” (contagium vivum fluidum) कहा. डब्ल्यू. एम. स्टेनली ने 1935 में यह सिद्ध किया कि वायरस को क्रिस्टलीय (crystalline) बनाया जा सकता है, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की एक कड़ी हैं.

- संरचना: एक वायरस में मुख्यतः दो भाग होते हैं:

- आनुवंशिक पदार्थ (Genetic Material): या तो डीएनए (DNA) या आरएनए (RNA), लेकिन कभी भी दोनों नहीं. पादप वायरस में आमतौर पर एकल-स्ट्रैंड वाला आरएनए होता है, जबकि जंतु वायरस में एकल या दोहरा-स्ट्रैंड वाला डीएनए या आरएनए हो सकता है. बैक्टीरियोफेज (वह वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है) में प्रायः दोहरा-स्ट्रैंड वाला डीएनए होता है.

- कैप्सिड (Capsid): यह एक प्रोटीन का आवरण होता है जो आनुवंशिक पदार्थ को घेरे रहता है और उसकी रक्षा करता है. यह छोटी-छोटी उप-इकाइयों से बना होता है जिन्हें कैप्सोमियर कहते हैं.

- परजीवी प्रकृति: वायरस अविकल्पी परजीवी (obligate parasites) होते हैं. इसका मतलब है कि ये केवल जीवित मेजबान कोशिका के अंदर ही कार्य कर सकते हैं. कोशिका के बाहर, वे निष्क्रिय रहते हैं. जब वे किसी कोशिका को संक्रमित करते हैं, तो वे उसकी मशीनरी का उपयोग करके अपनी प्रतियाँ बनाते हैं, जिससे अंततः मेजबान कोशिका नष्ट हो जाती है.

- रोग: वायरस कई तरह के रोग फैलाते हैं, जैसे मनुष्यों में जुकाम, फ्लू, चेचक, खसरा, मम्प्स और एड्स (AIDS). पौधों में ये मोजैक रोग, पत्तियों का मुड़ना, पीलापन, और बौनी वृद्धि जैसे लक्षण पैदा करते हैं.

वाइरॉइड (Viroids)

1971 में टी.ओ. डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था. इसे वाइरॉइड नाम दिया गया. वाइरॉइड केवल एक मुक्त, गोलाकार आरएनए (RNA) से बने होते हैं और इनमें वायरस की तरह कोई प्रोटीन आवरण (कैप्सिड) नहीं होता. इनका आणविक भार बहुत कम होता है. ये मुख्य रूप से पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग.

प्रिओन (Prions)

प्रिओन असामान्य रूप से मुड़े हुए प्रोटीन (abnormally folded proteins) होते हैं जो संक्रामक कारक के रूप में कार्य करते हैं. इनका आकार वायरस के बराबर होता है, लेकिन ये पूरी तरह से प्रोटीन से बने होते हैं और इनमें कोई आनुवंशिक पदार्थ (डीएनए या आरएनए) नहीं होता.

प्रिओन मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले न्यूरोलॉजिकल रोग (neurodegenerative diseases) उत्पन्न करते हैं. इनका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मवेशियों में होने वाला “मेड काऊ रोग” (Bovine Spongiform Encephalopathy – BSE) है. मनुष्यों में इसका समान रूप क्रुट्ज़फेल्ट-जैकोब रोग (Creutzfeldt-Jakob Disease) है.

लाइकेन (Lichens)

लाइकेन वास्तव में दो अलग-अलग जीवों, एक शैवाल (algae) और एक कवक (fungus), के बीच का एक घनिष्ठ सहजीवी संबंध है. यह एक ऐसा पारस्परिक लाभ वाला संबंध है जहाँ दोनों जीव एक-दूसरे पर निर्भर करते हैं. इस निर्भरता के घटक है:

- शैवाल घटक (Phycobiont): यह स्वपोषी होता है, जिसका अर्थ है कि यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है.

- कवक घटक (Mycobiont): यह परपोषी होता है और भोजन के लिए शैवाल पर निर्भर करता है.

शैवाल कवक के लिए भोजन का संश्लेषण करता है, जबकि कवक शैवाल को रहने के लिए आश्रय, सुरक्षा और पानी तथा खनिज तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है.

लाइकेन को अक्सर प्रदूषण का अच्छा संकेतक माना जाता है, क्योंकि वे प्रदूषित वातावरण में नहीं पनपते. उनका स्वरूप इतना एकीकृत होता है कि इन्हें देखकर यह अनुमान लगाना मुश्किल होता है कि ये दो अलग-अलग जीवों से मिलकर बने हैं.