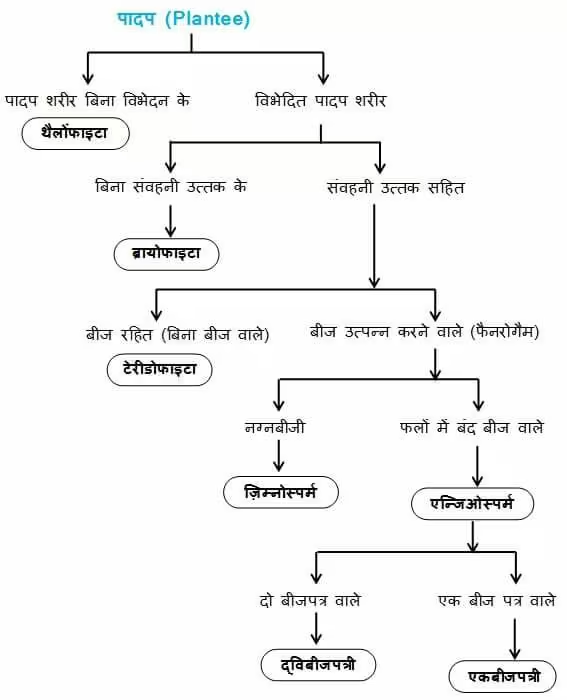

आधुनिक काल में पादप जगत (Kingdom Plantae) का वर्गीकरण जीवों की संरचना, पोषण, प्रजनन और आनुवंशिक लक्षणों के आधार पर किया गया है. पादपों को मुख्यतः दो बड़े वर्गों में बाँटा गया है :

- क्रिप्टोगेमस (Cryptogams) : इसमें पुष्पविहीन पौधे शामिल है. आगे इसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में विभाजित किया गया हैं.

- फेनेरोगेमस (Phanerogams) – इसमें पुष्पधारी पौधे शामिल है. आगे इसे अनावृतबीजी और आवृतबीजी में विभाजित किया गया है.

उपरोक्त विभाजन का विस्तार से आगे वर्णन किया जा रहा हैं:

थैलोफाइटा (Thallophyta)

इसके सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं:

- थैलोफाइटा पादप जगत का सबसे आदिम और सरल वर्ग है.

- इनके शरीर में जड़, तना और पत्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं पाया जाता.

- संवहनीय ऊतक (जाइलम और फ्लोएम) अनुपस्थित रहते हैं.

- ये प्रायः जलीय, कीचड़युक्त, नम एवं छायादार स्थानों जैसे समुद्र, तालाब, नदी तथा गर्म जल में पाए जाते हैं.

- इनका शरीर थैलस जैसा होता है, अर्थात् इनमें कार्यों के लिए अलग-अलग अंगों का विभाजन नहीं होता.

- थैलोफाइटा वर्ग के कुछ पादप गतिशील (चल) होते हैं जिनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं, जबकि कुछ अचल होते हैं.

- इस वर्ग की संरचना सरल होती है, इसलिए इन्हें प्रारंभिक या अल्पविकसित पादप समूह माना जाता है.

- इनमें प्रजनन तीनों प्रकार से संभव है—

- कायिक प्रजनन (Vegetative reproduction)

- अलैंगिक प्रजनन (Asexual reproduction)

- लैंगिक प्रजनन (Sexual reproduction)

- इस वर्ग में शैवाल (Algae), कवक (Fungi) और लाइकेन (Lichen) सम्मिलित किए जाते हैं.

- उदाहरण: स्पाइरोगायरा, क्लोरेला, एनोबेना, यीस्ट.

थैलोफाइटा का आर्थिक महत्व (Economic Importance of Thallophyta)

थैलोफाइटा पादप जगत का एक आदिम एवं विविध समूह है, जिसमें शैवाल (Algae), कवक (Fungi) और लाइकेन (Lichen) जैसे जीव सम्मिलित होते हैं. ये न केवल प्रकृति में जैव विविधता बनाए रखने में सहायक हैं, बल्कि मानव जीवन, कृषि, उद्योग और अनुसंधान के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है.

1. भोजन के रूप में (As Food)

- शैवाल प्रोटीन, विटामिन एवं खनिजों से भरपूर होते हैं.

- Porphyra और Rhodomela को जापान व चीन में सलाद और सूप में प्रयोग किया जाता है.

- Nostoc एवं Spirulina का उपयोग प्रोटीन युक्त आहार (Protein supplement) के रूप में किया जाता है.

- Chlorella का प्रयोग अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन (space food) के रूप में भी किया जाता है.

2. व्यवसाय एवं उद्योग में (In Business and Industry)

- अगर-अगर (Agar-agar) : Gelidium एवं Gracilaria शैवाल से प्राप्त, प्रयोगशाला में कल्चर मीडिया, मिठाइयों और आइसक्रीम में प्रयोग.

- कैराजेन (Carrageenan) : Chondrus crispus से प्राप्त, टूथपेस्ट, सौंदर्य प्रसाधन, आइसक्रीम एवं चॉकलेट में गाढ़ापन लाने हेतु.

- सरगैसम (Sargassum) : सोडा और पोटाश उत्पादन तथा ऊन उद्योग में प्रयोग.

- फंगी (कवक) :

- Saccharomyces cerevisiae (यीस्ट) से मद्य (Alcohol), ब्रेड और औद्योगिक किण्वन (Fermentation).

- Penicillium से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का निर्माण.

- लाइकेन (Lichens) : इत्र, डाई एवं औषधियों में उपयोग.

3. कृषि में (In Agriculture)

- नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Nitrogen fixation) : Anabaena, Nostoc एवं Azolla-Anabaena सहजीवी संघ मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं.

- जैव उर्वरक (Biofertilizers) : नीली-हरित शैवाल (Cyanobacteria) धान की खेती में उत्पादकता बढ़ाते हैं.

- मिट्टी संरक्षण : लाइकेन बंजर भूमि को उर्वरक बनाने में सहायक होते हैं.

4. अनुसंधान में (In Research)

- Chlorella, Volvox और Valonia का उपयोग प्रकाश संश्लेषण, कोशिकांगों की संरचना एवं आणविक जीवविज्ञान के अध्ययन में होता है.

- Neurospora crassa (एक कवक) को “Genetic model organism” कहा जाता है.

- अगर-अगर को प्रयोगशाला में सूक्ष्मजीव संवर्धन (microbial culture) के लिए माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है.

5. पशुपालन एवं अन्य उपयोग (In Animal Husbandry and Others)

- Sargassum एवं Laminaria जैसी शैवाल पशुओं के चारे के रूप में प्रयुक्त होता है.

- कुछ शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग औषधियों और उद्योगों में किया जाता है.

- Claviceps purpurea कवक से एर्गोट एल्कलॉइड्स प्राप्त होते हैं, जिनका प्रयोग औषधि निर्माण में होता है.

6. हानिकारक प्रभाव (Harmful Effects)

कुछ शैवाल (जैसे Microcystis) जलाशयों में “Algal Bloom” उत्पन्न कर जल को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे मछलियों व अन्य जीवों की मृत्यु होती है.

Puccinia (गेंहूँ का करनाल रतुआ) तथा Ustilago (धान की झुलसा बीमारी) जैसी फफूंद फसलों के लिए हानिकारक हैं.

इस तरह थैलोफाइटा का आर्थिक महत्व बहुआयामी है. इनके कुछ सदस्य हानिकारक भी होते हैं. इसलिए इनका संतुलित प्रबंधन आवश्यक है.

ब्रायोफाइटा (Bryophyta)

ब्रायोफाइटा को “पादप जगत का उभयचर (Amphibian of Plant Kingdom)” कहा जाता है. ये पौधे स्थलीय तो हैं, किंतु यौन प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है. इन पौधों में जड़, तना और पत्ती का प्रारंभिक रूप तो मिलता है, परंतु संवहनीय ऊतक (Vascular tissues) अनुपस्थित होते हैं. इनका जीवन चक्र गैमेटोफाइट प्रधान होता है. उदाहरण – Funaria (Moss), Marchantia (Liverwort), Anthoceros (Hornwort).

ब्रायोफाइटा के सामान्य लक्षण (General Characteristics)

- ये नमीयुक्त, छायादार एवं आर्द्र (humid) स्थानों पर पाए जाते हैं.

- ये आकार में छोटे और सूक्ष्म होते हैं, जिनमें भ्रूण का निर्माण होता है.

- इनकी संरचना थैलस (Thallus) जैसी दिखती है.

- इनमें वास्तविक जड़ें अनुपस्थित होती हैं; केवल मूलाभास (Rhizoids) पाए जाते हैं.

- पत्तियों और तनों जैसी प्रारंभिक संरचना मिलती है.

- इनके अधिकांश अंगों में हरित लवक (Chloroplasts) पाए जाते हैं, इसलिए ये स्वपोषी (Autotrophic) हैं.

- प्रजनन –

- अलैंगिक (Asexual reproduction) : बीजाणुओं द्वारा.

- लैंगिक (Sexual reproduction) : अंडाणु व शुक्राणु के संलयन हेतु जल की आवश्यकता.

- कायिक (Vegetative reproduction) : विखंडन (Fragmentation) द्वारा.

ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण (Classification of Bryophyta)

ब्रायोफाइटा को उनकी संरचना, जनन पद्धति और बीजाणुधानी (Sporophyte) की जटिलता के आधार पर तीन प्रमुख वर्गों में बाँटा गया है:

(A) हिपेटोकोप्सिड़ा (Hepatocopsida / Liverworts)

इनका शरीर प्रायः थैलस (Thallus) के समान चपटा और हरा होता है. थैलस भूमि पर चिपका हुआ पाया जाता है और इसमें रंध्र (pores) तथा तेल कोशिकाएँ (oil cells) मौजूद होती हैं. इनमें पत्तीनुमा संरचना कभी-कभी दिखाई देती है, परंतु असली पत्तियाँ नहीं होतीं.

बीजाणुधानी (Sporophyte) अत्यंत सरल होती है. यह केवल बीजाणुकोष (sporangium) तक ही सीमित रहती है और जल्दी ही गैमेटोफाइट पर निर्भर हो जाती है. Riccia, Marchantia, Porella इसके उदाहरण हैं. Marchantia में नर एवं मादा प्रजनन अंग अलग-अलग छत्रनुमा संरचनाओं (Antheridiophore और Archegoniophore) पर पाए जाते हैं.

(B) एंथोसेरोटोप्सिडा (Anthocerotopsida / Hornworts)

इनका शरीर भी थैलस जैसा होता है, लेकिन इसमें विशेषता यह है कि प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्लोरोप्लास्ट (Chloroplast) पाया जाता है. बीजाणुधानी (Sporophyte) लम्बी, सींग जैसी होती है और थैलस पर खड़ी रहती है. इसी कारण इन्हें “Hornworts” कहा जाता है.

इनका बीजाणुधानी अपेक्षाकृत जटिल होती है, क्योंकि यह लंबे समय तक जीवित रहती है और उसमें निरंतर नए बीजाणु बनते रहते हैं. इनका थैलस शैवाल (Algae) से मिलता-जुलता प्रतीत होता है, इसीलिए यह ब्रायोफाइटा एवं थैलोफाइटा के बीच की एक महत्वपूर्ण विकासात्मक कड़ी मानी जाती है. इसका उदाहरण है: Anthoceros.

(C) ब्रायोप्सिडा (Bryopsida / Mosses)

इन्हें सबसे उन्नत ब्रायोफाइट माना जाता है. इनका शरीर तना (stem) और पत्ती (leaf)-सदृश संरचना में विभाजित होता है. इनकी जड़ें वास्तविक नहीं होतीं, बल्कि राइजॉइड्स (Rhizoids) होती हैं, जो पौधे को भूमि से चिपकाए रखती हैं और पानी अवशोषित करती हैं.

बीजाणुधानी (Sporophyte) की संरचना अत्यंत जटिल होती है. इसमें फुट (foot), सेट (seta) और कैप्सूल (capsule) भाग पाए जाते हैं. कैप्सूल के अंदर बीजाणु बनने के अलावा विशेष दंत जैसी संरचनाएँ पेरिस्टोम दाँत (Peristome teeth) पाई जाती हैं, जो बीजाणुओं के विसर्जन (spore dispersal) को नियंत्रित करती हैं.

इसका उदाहरण है: Funaria, Sphagnum, Polytrichum. Sphagnum को “पीट मॉस” (Peat moss) कहा जाता है, क्योंकि यह पीट (Peat) के निर्माण में सहायक है.

ब्रायोफाइटा का आर्थिक एवं पारिस्थितिक महत्व (Economic & Ecological Importance of Bryophyta)

ब्रायोफाइटा के पौधे सीधे तौर पर मानव जीवन में बहुत अधिक उपयोगी नहीं होते, परंतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से ये मनुष्य, अन्य जीवों और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

1. मृदा संरक्षण (Soil Conservation): ब्रायोफाइटा जल को सोखने की अधिक क्षमता रखते हैं. यह मिट्टी की सतह को ढककर मृदा अपरदन (Soil erosion) को रोकते हैं. इनकी उपस्थिति से भूमि की नमी बनी रहती है, जिससे पौधों की वृद्धि में सहायता मिलती है.

2. पीट निर्माण (Peat Formation): Sphagnum (Peat moss) का धीरे-धीरे अपघटन होकर पीट (Peat) बनता है. पीट का उपयोग ईंधन (Fuel) पैकिंग सामग्री (Packing material) और मृदा संशोधन (Soil conditioner) के रूप में किया जाता है.

3. नमी नियामक (Moisture Regulator): Sphagnum अत्यधिक जल सोखकर स्पंज (sponge) की तरह कार्य करता है.यह दलदली भूमि, वनों और खेतों में जल संतुलन (Water balance) बनाए रखता है.इसी कारण Sphagnum को “Water reservoir plant” भी कहा जाता है.

4. औषधीय उपयोग (Medicinal Uses): कुछ मॉस (Mosses) और Sphagnum का प्रयोग एंटीसेप्टिक (Antiseptic) के रूप में होता है.प्रथम विश्वयुद्ध के समय Sphagnum का प्रयोग घाव बाँधने (wound dressing) में किया गया था.कुछ ब्रायोफाइट्स का उपयोग पारंपरिक औषधियों में भी होता है.

5. पर्यावरणीय सूचक (Environmental Indicators): मॉस और लाइकेन वातावरण में प्रदूषण (Pollution) की स्थिति बताने वाले सूचक (Indicators) होते हैं.ये प्रदूषित वातावरण में उग नहीं पाते, इसलिए इनकी अनुपस्थिति प्रदूषण का संकेत देती है.

6. जैव विविधता और आवास (Biodiversity & Habitat): ब्रायोफाइटा अनेक सूक्ष्मजीवों, कीटों और अकशेरुकी जीवों को आवास और नमी प्रदान करते हैं. इनसे छोटे पारिस्थितिक तंत्र (microhabitats) का निर्माण होता है.

7. अन्य उपयोग (Other Uses): Sphagnum का उपयोग बत्ती (wick) के रूप में भी किया जाता है.कुछ मॉस का उपयोग पशु-पक्षियों के लिए चारे (fodder) के रूप में होता है.Sphagnum के सूखे रूप का उपयोग फूलों और बीजों की पैकिंग में किया जाता है क्योंकि यह नमी बनाए रखता है.

निष्कर्षतः, ब्रायोफाइटा पादप जगत का एक महत्वपूर्ण समूह है. यह पौधों के विकास की कड़ी (Evolutionary link) समझने में मदद करने के साथ ही पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन और मानव जीवन के लिए भी उपयोगी है.

टेरिडोफाइटा (Pteridophyta)

यह पादप जगत का एक महत्त्वपूर्ण समूह है, जिन्हें “क्रिप्टोगैम्स (Cryptogams)” के अंतर्गत रखा जाता है. ये वे पौधे हैं जिनमें पुष्प और बीज का निर्माण नहीं होता. इनका प्रजनन बीजाणुओं (spores) द्वारा होता है.

टेरिडोफाइटा को पादप जगत के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यही वे प्रथम पौधे हैं जिनमें वास्तविक संवहनीय ऊतक (vascular tissues – xylem और phloem) विकसित हुए. इसीलिए इन्हें “वास्तविक स्थल पौधों के प्रथम प्रतिनिधि” भी कहा जाता है.

टेरिडोफाइटा के मुख्य लक्षण (Main Characteristics of Pteridophyta)

- शरीर का विभाजन: इन पौधों का शरीर स्पष्ट रूप से जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है. कुछ प्रजातियों में यह संरचनाएँ अत्यधिक विकसित होती हैं (जैसे फर्न), जबकि कुछ में अल्प विकसित रहती हैं.

- ऊतक प्रणाली: इनमें सरल ऊतक पाए जाते हैं, किंतु कुछ पादपों में जड़ें पूरी तरह अनुपस्थित हो सकती हैं. सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें संवहनीय ऊतक (vascular tissue) विकसित होते हैं, जिनमें –

- जाइलम (Xylem) : जल और खनिज लवणों का संवहन करता है.

- फ्लोएम (Phloem) : भोजन का संवहन करता है.

- पुष्प और बीज का अभाव: इन पौधों में न तो फूल (flower) बनते हैं और न ही बीज (seeds).प्रजनन मुख्यतः बीजाणुओं (spores) द्वारा होता है.

- स्पोरोफाइट प्रधान अवस्था: टेरिडोफाइटा का मुख्य शरीर स्पोरोफाइट (diploid) होता है.यह स्पोरोफाइट जड़, तना और पत्ती में विभाजित रहता है.

- बीजाणु निर्माण: बीजाणु विशेष संरचनाओं जिन्हें बीजाणुधानी (sporangia) कहते हैं, में बनते हैं.जिन पत्तियों पर बीजाणुधानी का निर्माण होता है उन्हें बीजाणुपर्ण (sporophyll) कहते हैं.कई टेरिडोफाइट्स में बीजाणु पत्तियों की निचली सतह पर गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं जिन्हें सोरस (sorus) कहा जाता है.

- युग्मोद्भिद (Gametophyte) और जननांग: इनका जीवनचक्र पीढ़ी-अनुक्रम (Alternation of generations) दर्शाता है.स्पोरोफाइट से बीजाणु बनते हैं और बीजाणुओं से युग्मोद्भिद (gametophyte) विकसित होता है.युग्मोद्भिद छोटा, स्वतंत्र और हरित होता है.इस पर नर जननांग (एन्थेरिडिया / Antheridia) तथा मादा जननांग (आर्किगोनिया / Archegonia) पाए जाते हैं.निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है, इसलिए ये आंशिक रूप से अब भी जलीय जीवन पर निर्भर हैं.

- निषेचन और पीढ़ी अनुक्रम: नर जननांग से शुक्राणु जल के माध्यम से मादा जननांग (आर्किगोनिया) तक पहुँचते हैं.अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से जाइगोट बनता है, जो स्पोरोफाइट में विकसित होता है.इस प्रकार इनके जीवनचक्र में स्पष्ट पीढ़ी अनुक्रम (Alternation of generations) देखा जाता है, जहाँ स्पोरोफाइट प्रमुख और गैमेटोफाइट अल्प विकसित होता है.

टेरिडोफाइटा के उदाहरण (Examples of Pteridophyta)

- फर्न (Fern) : सुंदर पत्तियों वाले पौधे, जिनकी पत्तियों की निचली सतह पर सोरस में बीजाणुधानी पाई जाती है.

- इक्विसीटम (Equisetum / Horsetail) : जिसे “लिविंग फॉसिल” कहा जाता है.

- लाइकोपोडियम (Lycopodium) : इसे क्लब मॉस भी कहते हैं, जिसमें बीजाणुपर्ण शंकु जैसी संरचना बनाते हैं.

- सेलाजिनेला (Selaginella) : यह विषमबीजी (heterosporous) टेरिडोफाइट है, जिसमें सूक्ष्मबीजाणु (microspore) और स्थूलबीजाणु (megaspore) दोनों बनते हैं.

विशेष महत्व (Special Importance of Pteridophyta)

- ये पौधे बीजहीन संवहनीय पौधों (Seedless vascular plants) का प्रतिनिधित्व करते हैं.

- ये पादप जगत में ब्रायोफाइटा और जिम्नोस्पर्म/एंजियोस्पर्म के बीच की विकासात्मक कड़ी (Evolutionary link) माने जाते हैं.

- कई टेरिडोफाइट्स (जैसे फर्न) सजावटी पौधों के रूप में लगाए जाते हैं.

- Equisetum का उपयोग सफाई एवं पॉलिशिंग में होता है क्योंकि इसमें सिलिका पाया जाता है.

- Selaginella और Lycopodium का प्रयोग औषधीय उद्देश्यों में भी किया जाता है.

टेरिडोफाइटा (Pteridophyta) के आर्थिक महत्व

टेरिडोफाइटा यद्यपि फूल और बीज रहित पौधे होते हैं तथा मनुष्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक उपयोगी नहीं हैं, फिर भी इनका कुछ आर्थिक, औषधीय और पर्यावरणीय महत्व है. प्रमुख उपयोग इस प्रकार हैं –

1. चारे के रूप में (As Fodder): कुछ टेरिडोफाइट जैसे प्टेरिडियम (Pteridium) मवेशियों के लिए उत्तम चारे का काम करते हैं.इनमें प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं.

2. सजावटी पौधे (Ornamental Plants): कई टेरिडोफाइटा सुंदर पत्तियों और अनोखी संरचना के कारण सजावटी पौधों के रूप में लगाए जाते हैं. सिलेजिनेला (Selaginella) और एडियनटम (Adiantum, Maiden hair fern) जैसे पौधे बगीचों और गमलों में सजावट के लिए प्रयुक्त होते हैं.

3. औषधीय उपयोग (Medicinal Use): लाइकोपोडियम (Lycopodium) के बीजाणु पाउडर का उपयोग औषधियों में किया जाता है.यह होम्योपैथी तथा एलोपैथी में पाचन तंत्र, त्वचा रोग और श्वसन संबंधी बीमारियों की दवाओं में प्रयुक्त होता है.कुछ टेरिडोफाइट्स से एंटीबायोटिक और एंटी-फंगल गुण वाली दवाएँ भी बनाई जाती हैं.

4. खाद्य उपयोग (Edible Use): कुछ टेरिडोफाइट पौधों को सब्ज़ी के रूप में खाया जाता है. मरसीलिया (Marsilea) और सिरेटोप्टेरिस (Ceratopteris) की पत्तियाँ व अंकुर कई क्षेत्रों में सब्जी के रूप में प्रयुक्त होती हैं.

5. औद्योगिक उपयोग (Industrial Use): लाइकोपोडियम पाउडर का प्रयोग आतिशबाजी, फोटोग्राफी और पाउडर कोटिंग में किया जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है.कुछ टेरिडोफाइट पौधे पर्यावरण में प्रदूषकों को अवशोषित करके जैव संकेतक (Bioindicators) की भूमिका निभाते हैं.

6. पारिस्थितिक महत्व (Ecological Importance): टेरिडोफाइटा दलदली और आद्र्र स्थानों पर मिट्टी के कटाव को रोकने में सहायक होते हैं.ये प्राथमिक उत्पादक (Primary producers) के रूप में पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित रखने में योगदान करते हैं.

निष्कर्षत: टेरिडोफाइटा पौधों की वह श्रेणी है जिसने सबसे पहले वास्तविक संवहनीय ऊतक विकसित किए. इनके अध्ययन से पौधों की विकास यात्रा (Evolutionary history) को समझा जा सकता है. ये पौधे पारिस्थितिकी और आर्थिक दृष्टि से भी उपयोगी हैं तथा इनकी स्थिति ब्रायोफाइटा और बीजधारी पौधों (Seed plants) के बीच की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में है.

अनावृतबीजी (Gymnosperms)

अनावृतबीजी पौधे पादप जगत के बीजधारी (Seed plants) समूह के अंतर्गत आते हैं. इनका नाम “Gymnosperm” यूनानी शब्दों Gymnos (नग्न) और Sperma (बीज) से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है – नग्न बीज वाले पौधे. इस समूह में ऐसे पौधे सम्मिलित हैं जिनमें बीज बनते तो हैं, लेकिन वे किसी अंडाशय (Ovary) या फल (Fruit) से सुरक्षित नहीं होते.

अनावृतबीजी पौधों के प्रमुख लक्षण

- बहुवर्षीय और काष्ठीय: अधिकांश अनावृतबीजी पौधे लंबे वृक्ष या झाड़ियाँ होते हैं. ये प्रायः बड़े आकार के, दीर्घायु (लंबे समय तक जीवित रहने वाले) तथा काष्ठीय (woody) होते हैं.

- मरुदभिद लक्षण (Xerophytic characters): ये पौधे सामान्यतः शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगते हैं. इनकी पत्तियाँ प्रायः सूईनुमा (needle-like) या चमड़े जैसी कठोर होती हैं, जिससे जल की हानि कम होती है.

- नग्न बीज (Naked seeds): इनके बीज किसी अंडाशय या फल से ढके नहीं होते, बल्कि सीधे बीजाणुपर्ण (megasporophyll) पर खुले रहते हैं. इसी कारण इन्हें अनावृतबीजी (Gymnosperms) कहा जाता है.

- संवहनीय ऊतक (Vascular tissues): इनमें उच्च श्रेणी के जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, जो जल, खनिज और भोजन का परिवहन करते हैं. जाइलम में वाहिकाएँ (vessels) सामान्यतः अनुपस्थित होती हैं, केवल ट्रेकिड्स (tracheids) पाए जाते हैं.

- वार्षिक वलय (Annual rings): इनके तनों में स्पष्ट वार्षिक वलय (growth rings) पाए जाते हैं, जिससे पौधों की आयु का पता लगाया जा सकता है.

- प्रजनन संरचनाएँ (Reproductive structures): इन पौधों के जननांग विशेष संरचनाओं जिन्हें कोंस (cones) या स्ट्रोबिलाई (strobili) कहते हैं, पर पाए जाते हैं. नर कोंस में सूक्ष्मबीजाणुपर्ण (microsporophylls) और मादा कोंस में महाबीजाणुपर्ण (megasporophylls) पाए जाते हैं. ये कोंस प्रायः एकलिंगी (unisexual) होते हैं.

- परागण और निषेचन: परागण मुख्यतः वायु द्वारा (anemophilous) होता है. अंडाणु और शुक्राणु का आकार बड़ा होता है. Cycas में सबसे बड़ा अंडाणु और शुक्राणु पाया जाता है.

- जड़ और सहजीविता: अधिकांश अनावृतबीजियों में जड़ें होती हैं, परंतु Cycas में विशेष प्रकार की कोरेलाइड जड़ें (coralloid roots) पाई जाती हैं. इन जड़ों में नील-हरित शैवाल (Nostoc, Anabaena) सहजीवी रूप से रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Nitrogen fixation) करते हैं.

- भ्रूणता (Polyembryony): इन पौधों में प्रायः बहुभ्रूणता (Polyembryony) देखी जाती है, अर्थात् एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो सकते हैं.

- पत्तियों की विशेषताएँ: पत्तियाँ प्रायः सूईनुमा (needle-like) होती हैं, जैसे – पाइन (Pinus). कुछ पौधों में बड़ी संयुक्त पत्तियाँ होती हैं, जैसे – Cycas.

अनावृतबीजी पौधों के उदाहरण

- साइकस (Cycas) – बड़ी संयुक्त पत्तियों वाला पौधा, जिसमें कोरेलाइड जड़ें पाई जाती हैं.

- पाइनस (Pinus) – शंकुधारी वृक्ष, जिनकी पत्तियाँ सूईनुमा होती हैं.

- देवदार (Cedrus) – एक प्रसिद्ध शंकुधारी वृक्ष.

- गिंग्को (Ginkgo biloba) – इसे जीवित जीवाश्म (Living fossil) कहा जाता है.

- एबियस (Abies), सीक्वॉया (Sequoia) आदि अन्य प्रमुख उदाहरण हैं.

वस्तुतः, अनावृतबीजी पौधे नग्न बीजधारी पौधों का समूह है, जो पादप जगत के विकास क्रम में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बाद तथा आच्छादितबीजी (Angiosperms) से पूर्व आते हैं. ये पौधे शुष्क स्थानों पर अनुकूलित होते हैं, जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन फल द्वारा सुरक्षित नहीं होते.

अनावृतबीजी (Gymnosperms) का आर्थिक महत्व

अनावृतबीजी पौधे मानव जीवन और विभिन्न उद्योगों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुए हैं. इनसे प्राप्त लकड़ी, औषधियाँ, रेज़िन, तेल और अन्य उत्पाद न केवल दैनिक जीवन में प्रयुक्त होते हैं, बल्कि कृषि, औद्योगिक और औषधीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं. इनके आर्थिक महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है –

1. खाद्य सामग्री: साइकस (Cycas) की तनों से मंड (Sago starch) निकाला जाता है, जिसका उपयोग साबूदाने के रूप में किया जाता है.साइकस के बीज भी उबालकर या पकाकर भोजन के रूप में खाए जाते हैं.

2. लकड़ी और फर्नीचर उद्योग: चीड़ (Pine), देवदार (Cedrus), सिकोया (Sequoia), स्प्रूस (Spruce) आदि की लकड़ी कठोर, हल्की और टिकाऊ होती है.इनका उपयोग निर्माण कार्य, फर्नीचर, रेल की पटरी की स्लीपर, खंभे, और नावें बनाने में किया जाता है.Sequoia sempervirens (Redwood) जैसे वृक्षों की लकड़ी विश्व की सबसे विशालकाय लकड़ियों में गिनी जाती है.

3. तेल और रेज़िन: चीड़ (Pine) से प्राप्त तारपीन का तेल (Turpentine oil) पेंट, वार्निश और औषधि निर्माण में प्रयुक्त होता है. देवदार (Cedrus) से सीडर ऑयल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग इत्र, औषधि और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है. जूनिपेरस (Juniperus) से प्राप्त रेज़िन औषधि और परफ्यूम बनाने में सहायक होता है.कई शंकुधारी वृक्ष गोंद (resin) और टार भी प्रदान करते हैं.

4. औषधीय महत्व: इफेड्रा (Ephedra) पौधे से इफेड्रिन (Ephedrine) नामक एल्कलॉइड प्राप्त होता है, जिसका उपयोग अस्थमा, खाँसी और सर्दी के उपचार में होता है. जूनिपेरस (Juniper) से प्राप्त तेल पाचन संबंधी रोगों में प्रयुक्त होता है.कुछ पौधे एंटीसेप्टिक औषधियाँ प्रदान करते हैं.

5. सजावटी उपयोग: साइकस (Cycas), पाइनस (Pinus), जुनिपेरस (Juniperus) आदि पौधों को उद्यानों, घरों की सजावट और छतों पर लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है.ये पौधे वातावरण को शुद्ध करने और सुंदरता बढ़ाने में सहायक होते हैं.

6. घरेलू उपयोग: साइकस की पत्तियों से झाड़ू और बत्ती बनाई जाती है.साइकस के बीजों का कुछ स्थानों पर भोजन के रूप में उपयोग होता है.

7. उद्योगों में उपयोग: टेनिन (Tannin), जो चमड़े को मुलायम और टिकाऊ बनाने तथा स्याही तैयार करने में प्रयोग होता है, कुछ अनावृतबीजियों से प्राप्त होता है. कागज़ उद्योग में प्रयुक्त लुगदी (Pulp) का प्रमुख स्रोत शंकुधारी वृक्ष (Conifers) हैं.लकड़ी की पिसाई से प्राप्त सेलुलोज का प्रयोग कागज़ और कृत्रिम रेशे (Rayon) बनाने में किया जाता है.

आवृतबीजी (Angiosperms)

आवृतबीजी पौधे पादप जगत का सबसे विकसित और सबसे बड़ा समूह है. इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि इनके बीज फल के भीतर सुरक्षित रहते हैं, जिससे इन्हें “आवृतबीजी” कहा जाता है. ये पौधे न केवल संरचनात्मक रूप से उन्नत हैं, बल्कि इनका वितरण भी संपूर्ण पृथ्वी पर होता है. वर्तमान में लगभग 2,50,000 से अधिक प्रजातियाँ आवृतबीजियों की पाई जाती हैं.

आवृतबीजियों के मुख्य लक्षण (Main Characteristics of Angiosperms)

- इनके प्रजनन अंग पुष्प (Flower) होते हैं, जिसमें नर व मादा युग्मक सुरक्षित रहते हैं.

- इनमें बीज फल (Fruit) के भीतर पाए जाते हैं, जो अंडाशय (Ovary) से बनता है.

- आवृतबीजी पौधे आकार-प्रकार में अत्यधिक विविध होते हैं – ये वृक्ष, झाड़ियाँ, बेलें तथा शाकीय पौधों के रूप में पाए जाते हैं.

- इनमें जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल और बीज जैसी सभी संरचनाएँ स्पष्ट और विकसित रूप में पाई जाती हैं.

- इन पौधों में द्विगुणित स्पोरोफाइटिक अवस्था प्रमुख होती है.

- युग्मकजनन (Fertilization) के बाद इनमें डबल फर्टिलाइजेशन (Double Fertilization) की प्रक्रिया होती है, जो केवल आवृतबीजियों में पाई जाती है.

- आवृतबीजियों का जीवन चक्र बहुत जटिल और अनुकूलनीय होता है, जिससे ये विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में फलते-फूलते हैं.

आवृतबीजियों का वर्गीकरण (Classification of Angiosperms)

आवृतबीजियों को बीज में पाए जाने वाले बीजपत्रों (Cotyledons) की संख्या के आधार पर दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है:

1. एकबीजपत्री (Monocotyledonae)

- बीज में केवल एक बीजपत्र (cotyledon) होता है.

- जड़ें सामान्यतः रेशेदार (Fibrous root system) होती हैं.

- पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास (Parallel venation) पाया जाता है.

- पुष्प के अंग सामान्यतः 3 अथवा उसके गुणज में होते हैं.

- तने में संवहनीय बंडल बिखरे हुए (Scattered) रहते हैं.

- उदाहरण: गेहूँ, धान, गन्ना, प्याज, लहसुन, नारियल, बाँस.

2. द्विबीजपत्री (Dicotyledonae)

- बीज में दो बीजपत्र (Cotyledons) पाए जाते हैं.

- जड़ें सामान्यतः मुख्य जड़ (Tap root system) होती हैं.

- पत्तियों में जालीनुमा शिरा विन्यास (Reticulate venation) पाया जाता है.

- पुष्प के अंग सामान्यतः 4 या 5 अथवा उनके गुणज में होते हैं.

- तने में संवहनीय बंडल वृत्ताकार (Ring-like) रूप में व्यवस्थित रहते हैं.

- उदाहरण: सरसों, मटर, मूली, गुलाब, आम, संतरा, कपास.

आवृतबीजी (Angiosperms) का आर्थिक महत्व

आवृतबीजी पादप मनुष्य और अन्य जीव-जंतुओं के जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कृषि, उद्योग, औषधि, वस्त्र, निर्माण तथा पर्यावरणीय दृष्टि से ये पौधे अत्यंत उपयोगी हैं. विश्व की अधिकांश खाद्य, औद्योगिक और औषधीय आवश्यकताएँ इन्हीं से पूरी होती हैं.

1. खाद्य पदार्थ (Food Resources)

- अनाज (Cereals): गेहूँ, धान, मक्का, जौ, बाजरा आदि विश्व की प्रमुख खाद्य सामग्री हैं.

- दालें (Pulses): मटर, अरहर, चना, मसूर, राजमा आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है.

- फल एवं सब्जियाँ: आम, संतरा, केला, अंगूर, आलू, प्याज, टमाटर, बैंगन आदि पोषण और विटामिन के मुख्य स्रोत हैं.

- तेल और मसाले: सरसों, मूंगफली, नारियल, तिल, सोयाबीन से तेल; इलायची, लौंग, दालचीनी, मिर्च आदि मसाले स्वाद और औषधीय गुणों के लिए प्रसिद्ध हैं.

2. वस्त्र और उद्योग (Fibres & Industries)

- रेशे (Fibres): कपास (Cotton), जूट (Jute), सन (Flax) और भांग (Hemp) वस्त्र उद्योग की रीढ़ हैं.

- कागज़ एवं लुगदी: यूकेलिप्टस, बांस आदि से कागज़ उद्योग के लिए लुगदी (Pulp) प्राप्त होती है.

- लकड़ी: सागौन (Teak), शीशम, साल, देवदार, महोगनी आदि निर्माण कार्य, फर्नीचर और जहाज़ बनाने में प्रयुक्त होते हैं.

3. औषधीय महत्व (Medicinal Importance)

- सर्पगंधा (Rauwolfia serpentina): उच्च रक्तचाप और मानसिक रोगों में उपयोगी.

- अफीम (Papaver somniferum): दर्द निवारक दवाओं का स्रोत.

- अदरक, हल्दी, लहसुन: पाचन, संक्रमण और सूजन में लाभकारी.

- नीम (Azadirachta indica): एंटीबैक्टीरियल, कीटनाशक और औषधि निर्माण में उपयोगी.

- सर्पगंधा, बेल, तुलसी, अश्वगंधा: पारंपरिक आयुर्वेद और आधुनिक औषधियों में अत्यधिक महत्वपूर्ण.

4. पेय और अन्य उत्पाद (Beverages & Others)

- कॉफी (Coffea arabica), चाय (Camellia sinensis), कोको (Theobroma cacao): विश्वप्रसिद्ध पेय पदार्थ.

- गन्ना (Saccharum officinarum): चीनी, गुड़ और एथनॉल उत्पादन का मुख्य स्रोत.

- रबर (Hevea brasiliensis): टायर, जूते, उपकरण और सैकड़ों वस्तुओं के निर्माण में आवश्यक.

5. पर्यावरणीय महत्व (Environmental Importance)

- ऑक्सीजन प्रदाता: प्रकाश संश्लेषण द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन की आपूर्ति.

- मृदा संरक्षण: जड़ों के द्वारा मिट्टी को बाँधकर अपरदन रोकते हैं.

- जैव विविधता: विभिन्न जीव-जंतुओं को आवास और भोजन उपलब्ध कराते हैं.

- सौंदर्य वृद्धि: बगीचों, पार्कों और घरों की सजावट के लिए फूलों व पौधों का उपयोग.

आवृतबीजी पौधे मनुष्य के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं. ये पौधे हमें भोजन, वस्त्र, औषधि, आश्रय, इंधन और पर्यावरणीय संतुलन प्रदान करते हैं. वास्तव में मानव सभ्यता का विकास और अस्तित्व आवृतबीजियों पर ही आधारित है.

इस प्रकार,पादप जगत के वर्गीकरण से यह स्पष्ट होता है कि आदिम पौधों (जैसे शैवाल, मॉस) से लेकर अत्यधिक विकसित फूल वाले पौधों (जैसे गेहूँ, आम, गुलाब) तक विकास की एक लंबी यात्रा रही है. यह वर्गीकरण न केवल पादप जगत के विविध रूपों को समझने में सहायक है, बल्कि मानव जीवन के लिए उनके महत्व (भोजन, लकड़ी, औषधि, ईंधन, सौंदर्य आदि) को भी स्पष्ट करता है.

पादप जगत के रोचक तथ्य (Interesting facts of Kingdom Plantae)

- एसिटेबुलैरिया (Acetabularia) सबसे बड़ा एककोशिकीय शैवाल होता है.

- नील-हरित शैवाल को सायनोबैक्टीरिया (Cyanobacteria) कहा जाता है.

- डॉसनिया (Dawsonia) सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा है, जबकि सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुओप्सिस (Zoopsis) है.

- फर्न (Fern) टेरिडोफाइटा समूह का सबसे विख्यात पौधा है.

- साइकस (Cycas) को जीवित जीवाश्म (Living fossil) कहा जाता है, जो एक अनावृतबीजी पौधा है.

- लॉन्ग (Clove) का तेल इसके फूल की कली (Floral bud) से प्राप्त किया जाता है.

- कुकरबिटेसी (Cucurbitaceae) को सब्जी कुल के नाम से जाना जाता है.

- ब्रायोफाइटा पौधे मिट्टी के अपरदन (Soil erosion) को रोकने में सहायता करते हैं क्योंकि इनकी जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है.

- शैवाल (Algae) में तीन प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं – लाल, हरा और भूरा.

- रेफ्लेसिया (Rafflesia arnoldii) संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, जिसका व्यास लगभग 1 मीटर तक और भार 7–8 किलोग्राम तक होता है.

- फ्यूनारिया (Funaria) को ब्रायोफाइटा का “साधारण मॉस (Moss)” कहा जाता है.

- लाइकोपोडियम (Lycopodium) को “क्लब मॉस” तथा इक्विसीटम (Equisetum) को “हॉर्सटेल” कहा जाता है.

- गिंकगो (Ginkgo biloba) को जीवित जीवाश्म वृक्ष माना जाता है और इसे “मैडन हेयर ट्री” भी कहते हैं.

- पाइनस (Pinus) से रेज़िन और टर्पेन्टाइन (Turpentine oil) प्राप्त होता है.

- इफेड्रा (Ephedra) से इफेड्रिन (Ephedrine) औषधि प्राप्त होती है, जिसका उपयोग दमा और खाँसी में किया जाता है.

- गेहूँ, चावल, मक्का आदि पौधे एकबीजपत्री (Monocotyledon) वर्ग में आते हैं.

- सरसों, मटर, गुलाब आदि पौधे द्विबीजपत्री (Dicotyledon) वर्ग में आते हैं.

- नवीन वर्गीकरण पद्धति (Binomial nomenclature) का प्रतिपादन कैरोलीनस लीनियस (Carolus Linnaeus) ने किया.