Glacier in Hindi: पृथ्वी का जल से ढका भाग जलमंडल (Hydrosphere) कहलाता है. जलमंडल के तहत महासागर, सागर, ग्लेशियर (Glacier), भूमिगत जल, झील, नदी, तालाब आदि शामिल हैं. पृथ्वी के लगभग 71 प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है, यानी पृथ्वी के लगभग 71 प्रतिशत भाग पर पानी ही पानी है. पृथ्वी पर जल की ये जितनी भी मात्रा है, उसका करीब 97.2 प्रतिशत भाग महासागरों और अंतःस्थलीय समुद्र के रूप में है. अशुद्धि या खारेपन के कारण ये पानी हमारे पीने लायक नहीं होते है.

पृथ्वी के लगभग 2.7 प्रतिशत भाग पर ही हिमनद, नदी, तालाब, झील और भूमिगत जल आदि हैं. केवल यही पानी हमारे पीने लायक है. इस लेख में हम हिमनद यानी ग्लेशियर (Glaciers) के बारे में जानेंगे, जो पृथ्वी पर स्वच्छ जल (Fresh water) के सबसे बड़े स्टॉक हैं. हमारे भारत में गंगा जैसी हिमालय से निकलने वाली इतनी बड़ी नदियों के स्रोत (Source) ये ग्लेशियर ही हैं.

हिमनद पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं. ये न केवल पृथ्वी पर जल चक्र और समुद्र स्तर को प्रभावित करते हैं, बल्कि नदियों के जलस्रोत भी बनते हैं. आकार और तापमान के आधार पर इनकी विविधता हमें पृथ्वी के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों और जलवायु परिस्थितियों को समझने में मदद करती है.

ग्लेशियर क्या हैं और कैसे बनते हैं? (Glacier meaning and formation)

क्रिस्टलीय बर्फ, चट्टान और जल से बने क्षेत्र, जहां साल के ज्यादातर समय बर्फ ही जमी रहती है, को हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं. . सालों तक एक ही जगह बर्फ के इकठ्ठा होने और उसके जमते रहने से ग्लेशियर (बर्फ के बड़े आकार) बन जाते हैं. अत्यधिक भार व गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से हिमनद ढलान की ओर प्रवाहित होते हैं. आसान शब्दों में कहें तो ग्लेशियर ‘बर्फ की नदी’ (River of Ice) हैं,

अपने आकार और वजन के अनुसार हिमखंड बहुत धीरे-धीरे ढलानों की तरफ खिसकते रहते हैं. ग्लेशियर नीचे आकर पिघलते हैं और पिघलने पर स्वच्छ जल देते हैं, जिन्हें आमतौर पर हम नदी (River) कहते हैं.

निर्माण स्थल

ग्लेशियर उन जगहों पर बनते हैं जहां हिमपात (Snowfall) की मात्रा, बर्फ के पिघलने की मात्रा से ज्यादा होती है. बहुत ठंडे इलाकों में लगातार बर्फ जमा होते रहते है. इसलिए इन इलाकों में ग्लेशियर्स बन जाते हैं. ग्लेशियर बनने के लिए जरूरी है कि सर्दियों के मौसम में हिमपात के दौरान बर्फ की बड़ी मात्रा इकट्ठी होनी चाहिए. सर्दियों के अलावा बाकी बचे साल में भी तापमान इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि सर्दियों के दौरान जमा हुई पूरी बर्फ पिघल जाए.

ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जो ग्लेशियरों के अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है. हिमनद (ग्लेशियर) के पीछे हटने (पिघलकर छोटा होने) की दर जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियर की स्थलाकृतिक सेटिंग और आकारिकी द्वारा नियंत्रित होती है.

निर्माण प्रक्रिया

ग्लेशियर उस प्राकृतिक बर्फ (Natural snow) से बनते हैं, जो धरती पर हिमपात (Snowfall) के समय हिम (Snow) के रूप में गिरती है. हिम पानी का वह ठोस रूप है, जो बादलों से हिमपात के रूप में बरसती है. ये रवेदार या नरम होती है (जब तक इन्हें दबाया न जाए यानी जब तक इन पर कोई बाहरी दबाव न लगे). इन हिम कणों का आकार भी अलग-अलग होता है.

हिमपात के रूप में धरती पर गिरने वाली ये हिम बहुत हल्की होती है, क्योंकि यह पानी और हवा का मिश्रण होती है. जब यही हिम एक के ऊपर एक गिरते हुए एक जगह पर जमती चली जाती है, तो दबाव के कारण ठोस और सघन (Dense) होकर बर्फ बन जाती है. बर्फ में हवा की मात्रा कम होती है और फिर ये रवेदार या नरम नहीं रह जाती. यही सघन बर्फ ग्लेशियर बन जाती है.

बर्फ के इस तरह जमने की प्रक्रिया को फर्निफिकेशन (Fernification) कहा जाता है. आमतौर पर जब बर्फ की परत काफी मोटी हो जाती है, यानी जब जमते-जमते लगभग 50 मीटर की हो जाती है, तब फर्निफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होती है. इससे ग्लेशियर धीरे-धीरे बहने के साथ ही एक हिमनदी या बर्फ की नदी का रूप धारण कर लेते हैं. अलग-अलग तरह के ग्लेशियरों के बहने की गति अलग-अलग होती है. ग्लेशियरों के बीच में मौजूद बर्फ, उसके तल (Bottom) में मौजूद बर्फ की तुलना में तेजी से बहती है.

हिमनदों के प्रकार और उनका वर्गीकरण

पृथ्वी पर पाए जाने वाले हिमनदों (Glaciers) को मुख्य रूप से दो बड़े वर्गों में रखा जाता है—अल्पाइन हिमनद (Alpine Glacier) और हिम चादरें (Ice Sheets). हिम चादरों को ही ‘महाद्वीपीय हिमनद’ भी कहा जाता है. विश्व के लगभग 99% हिमनद इन्हीं हिम चादरों के रूप में मौजूद हैं. दूसरी ओर, पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले हिमनदों को अल्पाइन या पर्वतीय हिमनद कहा जाता है.

हिमनदों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है—

- आकार (Form/Shape) के आधार पर

- तापमान (Temperature) के आधार पर

1. आकार के आधार पर हिमनदों के प्रकार

(क) आइस कैप (Ice Cap): आइस कैप गुंबद के आकार की बर्फ की मोटी परत होती है जो चारों दिशाओं में बहने लगती है. इनका आकार अपेक्षाकृत छोटा होता है, परंतु प्रभाव बहुत बड़ा होता है. उदाहरण के लिए, कनाडाई आर्कटिक के एलेस्मेरे द्वीप पर पाए जाने वाले आइस कैप. वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि पृथ्वी की सभी आइस कैप पिघल जाएँ, तो समुद्र का जलस्तर लगभग 70 मीटर तक बढ़ सकता है, जिससे विश्व के तटीय नगरों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी.

(ख) घाटी हिमनद (Valley Glacier): इन्हें पर्वतीय या अल्पाइन हिमनद भी कहते हैं. ये ऊँचे-ऊँचे पर्वतों की ढलानों पर जमा होकर नीचे की घाटियों की ओर बहते हैं. ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर लगभग सभी महाद्वीपों के पर्वतीय क्षेत्रों में ये मिलते हैं. उदाहरणस्वरूप, स्विट्ज़रलैंड का गॉर्नर हिमनद और अफ्रीका के तंज़ानिया में स्थित फर्टवांग्लर हिमनद.

(ग) हिम चादर (Ice Sheet): यह आकार में आइस कैप से कहीं अधिक विशाल होती हैं और महाद्वीपों तक फैली रहती हैं. ये भी सभी दिशाओं में फैलती हैं और अपने विस्तार में घाटियाँ, मैदान, यहाँ तक कि पूरे-के-पूरा पर्वत श्रृंखलाओं को ढक लेती हैं. अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड वर्तमान समय की सबसे बड़ी हिम चादरों के उदाहरण हैं.

(घ) सर्क हिमनद (Cirque Glacier): ये अपेक्षाकृत छोटे हिमनद होते हैं, जो पर्वतीय ढलानों के कटोरेनुमा या कुर्सीनुमा गड्ढों में पाए जाते हैं. ये गड्ढे ‘सर्क’ कहलाते हैं और वहीं पर इनका निर्माण होता है.

2. तापमान के आधार पर हिमनदों के प्रकार

(क) ध्रुवीय हिमनद (Polar Glacier): ये ऐसे हिमनद होते हैं जिनका तापमान पूरे वर्ष गलनांक (Melting Point) से नीचे बना रहता है. इनमें बर्फ का पिघलना लगभग नहीं के बराबर होता है. उपध्रुवीय हिमनदों में कभी-कभी सतह पर गर्मियों में हल्का पिघलाव देखा जा सकता है, परंतु गहराई में बर्फ हमेशा जमी रहती है.

(ख) समशीतोष्ण हिमनद (Temperate Glacier): इन हिमनदों का तापमान सामान्यतः गलनांक बिंदु के करीब होता है, जिसके कारण इनमें बर्फ और पानी दोनों मौजूद रहते हैं. ऐसे हिमनद एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर और दक्षिण अमेरिका सहित न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं. अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के दक्षिणी हिस्सों में भी कुछ समशीतोष्ण हिमनद पाए जाते हैं.

हिमनद द्वारा निर्मित आकृतियाँ

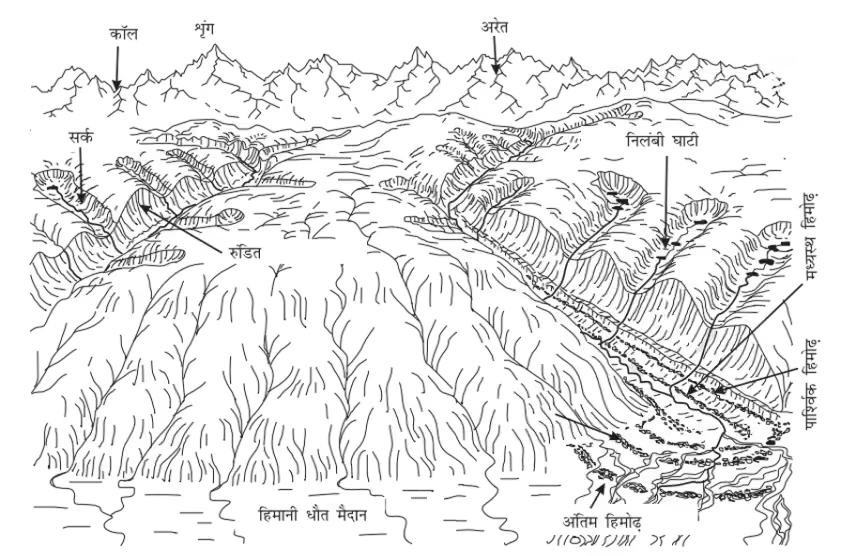

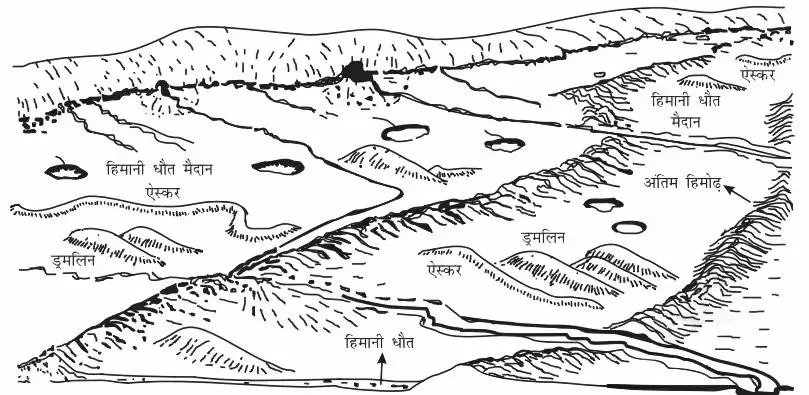

हिमनद अपनी गति और क्रियाशीलता से पृथ्वी की सतह पर अद्वितीय स्थलरूपों का निर्माण करते हैं. अपरदन क्रिया से जहाँ सर्क, हॉर्न, अरेत, U-आकार घाटियाँ और फियोर्ड जैसे रूप बनते हैं, वहीं निक्षेपण क्रिया से हिमोढ़, टिल, हिमानी धौत और एस्कर जैसी आकृतियाँ विकसित होती हैं. ये सभी आकृतियाँ हिमनदी भू-आकृति विज्ञान (Glacial Geomorphology) के अध्ययन में अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानी जाती हैं.

वास्तव में, हिमनदों का अत्यधिक भार एवं उनका निरंतर दबाव धरातल पर गहन परिवर्तन उत्पन्न करता है. तापमान के प्रभाव से जब हिमनद खिसकते या टूटकर अलग होते हैं, तो उनकी गति से भिन्न-भिन्न भौगोलिक आकृतियों का निर्माण होता है. इन आकृतियों को दो बड़े वर्गों में बाँटा जाता है—अपरदन स्थलरूप (Erosional Landforms) तथा निक्षेपण स्थलरूप (Depositional Landforms).

1. अपरदित स्थलरूप

(क) सर्क (Cirques): ये पर्वतीय क्षेत्रों में हिमनदों की क्रिया से बनी कटोरे जैसी गहराइयाँ होती हैं. प्रायः ये घाटियों के ऊपरी हिस्सों में मिलती हैं. इनमें हिम पिघलने के बाद अक्सर पानी भर जाता है और छोटी झीलें बन जाती हैं जिन्हें सर्क झील या टार्न झील कहते हैं. कई बार एक से अधिक सर्क आपस में मिलकर सीढ़ीनुमा श्रृंखला का रूप ले लेते हैं.

(ख) हॉर्न या गिरिशृंग (Horn): जब कई दिशाओं से हिमनद शीर्ष को काटते हैं और उनकी मिलन-रेखाएँ जुड़ जाती हैं, तो वहाँ पर नुकीली, तीव्र ढाल वाली शिखर आकृति बनती है जिसे हॉर्न कहते हैं. आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊँची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊँची चोटी एवरेस्ट हॉर्न है. ये सर्क के शीर्ष अपदरन से निर्मित है.

(ग) अरेत (Arête): दो समीपवर्ती सर्कों के बीच की दीवारों पर लगातार अपरदन से संकीर्ण और आरी जैसे धारदार कटक बन जाते हैं जिन्हें अरेत कहते हैं. इनकी धारियाँ तीक्ष्ण होती हैं और इन पर चढ़ना प्रायः असंभव होता है.

(घ) हिमनद घाटी या गर्त (Glacial Trough): हिमनद घाटियाँ प्रायः अंग्रेज़ी के अक्षर “U” के आकार की होती हैं. इनका तल चौड़ा, किनारे खड़े और चिकने होते हैं. घाटी में कभी-कभी झीलें दिखाई देती हैं, जो या तो चट्टानी अवसाद में या फिर हिमोढ़ मलबे से बनी होती हैं. बड़ी घाटियों के किनारे ऊँचाई पर लटकती घाटियाँ (Hanging Valleys) भी मिलती हैं, जो मुख्य घाटी से जुड़ने पर त्रिकोणीय दिखाई देती हैं.

(ङ) फियोर्ड (Fiord): जब समुद्री तट पर स्थित गहरी हिमनदी घाटियों में समुद्री जल भर जाता है, तो वहाँ लंबी एवं सँकरी खाड़ियों जैसी संरचनाएँ बनती हैं जिन्हें फियोर्ड कहा जाता है.

2. निक्षेपित स्थलरूप

(क) हिमोढ़ (Moraines): हिमनद अपने साथ चट्टानों और मलबे को खिसकाते हैं, जो अलग-अलग रूपों में जमकर हिमोढ़ कहलाते हैं.

- अंतस्थ हिमोढ़ (Terminal Moraine): हिमनद के अंतिम सिरे पर बने मलबे की दीवारनुमा कटक.

- पार्श्विक हिमोढ़ (Lateral Moraine): घाटी की दीवारों के किनारे-किनारे जमा मलबा.

- मध्यस्थ हिमोढ़ (Medial Moraine): दो पार्श्विक हिमोढ़ मिलकर घाटी के मध्य में जो पट्टी बनाते हैं.

- तलस्थ हिमोढ़ (Ground Moraine): हिमनद के नीचे असमान रूप से बिखरा हुआ निक्षेप.

(ख) निक्षेप-हिमोढ़ (Till): हिमनदों द्वारा पिघलने के समय बेतरतीब ढंग से जमा किया गया मिश्रित पदार्थ. इसमें छोटे-बड़े, नुकीले तथा कुछ हद तक गोल चट्टानी टुकड़े पाए जाते हैं.

(ग) हिमानी धौत (Outwash): हिमनद के पिघले जल से बहकर लाई गई बालू, बजरी और अन्य पदार्थ, जो घाटी तल या किनारों पर व्यवस्थित रूप से जमते हैं. ये निक्षेप प्रायः परतदार और वर्गीकृत होते हैं.

(घ) एस्कर (Eskers): ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के नीचे बहने वाली उपहिमानी नदियों द्वारा लाई गई सामग्री जब बर्फ के गलने के बाद जमा रह जाती है, तो यह वक्राकार लंबे कटक का रूप ले लेती है. इन्हें एस्कर कहते हैं.

नदी घाटियों तथा हिमनद घाटियों में आधारभूत अंतर क्या है?

नदी घाटियाँ और हिमनद घाटियाँ दोनों ही अपरदन की देन हैं. लेकिन दोनों में कुछ स्पष्ट अंतर पाए जाते हैं:

| विशेषता | नदी घाटी | हिमनद घाटी |

| आकार | नदी की अपरदन क्रिया से घाटी संकरी और गहरी बनती है, जो अंग्रेज़ी अक्षर V के आकार की होती है. | हिमनद का दबाव और भार घाटी को चौड़ा कर देता है, जिससे घाटी अंग्रेज़ी अक्षर U जैसी हो जाती है. |

| तल (Valley Floor) | तल सँकरा और अक्सर जलधारा से युक्त रहता है. | तल चौड़ा और समतल होता है, इसमें झीलें या मलबा भरा मिल सकता है. |

| ढाल (Valley Sides) | किनारे तीव्र कोण वाले और ऊर्ध्वाधर दिखते हैं. | किनारे अपेक्षाकृत चिकने, गोलाई लिए हुए और ऊँचे होते हैं. |

| निर्माण कारक | बहता हुआ जल और उसका कटाव (Fluvial Erosion). | हिमनदों का भार, दाब एवं रगड़ (Glacial Erosion). |

| सहायक घाटियाँ | सहायक नदियाँ मिलकर त्रिकोणीय जंक्शन बनाती हैं. | सहायक हिमनद ऊँचाई पर लटकती घाटियाँ (Hanging Valleys) बनाते हैं. |

| उपस्थिति | मुख्यतः समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में. | उच्च पर्वतीय एवं शीत प्रदेशों में. |

पृथ्वी पर ग्लेशियर और उनकी जरूरत या उपयोगिता (Importance of Glacier on Earth)

हिमनदों (Glaciers) और उनसे बनी भू-आकृतियों का हमारे ग्रह पर बहुत महत्व है, जो सिर्फ सुंदरता तक सीमित नहीं है. वे कई तरह से हमारे पर्यावरण और जीवन को प्रभावित करते हैं. ग्लेशियर कई वजहों से जैव विविधता व जीवन के लिए आवश्यक हैं. यहाँ उनके कुछ महत्वपूर्ण फायदे दिए गए हैं:

1. जल संसाधन

ग्लेशियर धरती पर मीठे पानी के सबसे बड़े भंडार हैं. वे प्राकृतिक जलाशयों की तरह काम करते हैं, जहाँ बर्फ के रूप में पानी जमा होता है. गर्मियों में जब पानी की कमी होती है, तो ये पिघलकर नदियों में पानी की आपूर्ति करते हैं. इससे नदियों और आस-पास के समुदायों को पूरे साल पानी मिलता रहता है.

पृथ्वी पर जितना भी स्वच्छ जल या मीठा पानी या पीने लायक पानी मौजूद है, उसका लगभग तीन-चौथाई भाग ग्लेशियरों के रूप में ही है. यानी हिमनद या ग्लेशियर पृथ्वी पर जल का दूसरा सबसे बड़ा (महासागरों के बाद) और साफ पानी का सबसे बड़ा भंडार हैं. दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र (Geographical Area) के लगभग 10 प्रतिशत भाग पर ग्लेशियर मौजूद हैं. पृथ्वी के लगभग 91 प्रतिशत ग्लेशियर अंटार्कटिका में और 8 प्रतिशत ग्लेशियर ग्रीनलैंड में हैं.

2. जलवायु संकेतक

हिमनद जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए सबसे अच्छे प्राकृतिक सूचक हैं. उनकी संरचना, फैलाव और पीछे हटने की गति का अध्ययन करके वैज्ञानिक पिछली जलवायु परिस्थितियों और भविष्य के जलवायु पैटर्न को समझ पाते हैं.

3. पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन

हिमनदों से बनी भू-आकृतियाँ, जैसे केटल झीलें और फ़ियोर्ड, अनोखे पारिस्थितिकी तंत्रों को जन्म देती हैं, जिनमें कई दुर्लभ पौधे और जीव पाए जाते हैं. ये क्षेत्र जैव विविधता के हॉटस्पॉट बन जाते हैं.पर्वतीय वातावरण (mountainous environments) में जल में रहने वाले कई प्राणियों को जीवित रहने के लिए ठंडे पानी की जरूरत होती है, जो कि उन्हें ग्लेशियरों से मिलता है. इनमें से कुछ जीव-जंतु तो ग्लेशियरों से मिलने वाले ठंडे पानी के बिना जीवित ही नहीं रह सकते हैं.

4. मिट्टी की उर्वरता

जब ग्लेशियर आगे बढ़ते या पीछे हटते हैं, तो वे अपने साथ रेत, गाद और बजरी जैसे बारीक कणों को बहाकर लाते हैं, जिन्हें हिमोढ़ (moraines) कहते हैं. ये निक्षेप (deposits) मिट्टी को खनिजों से समृद्ध करते हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में कृषि बहुत उपजाऊ हो जाती है.

5. पर्यटन और अर्थव्यवस्था

दुनिया भर में हिमनदों से बनी घाटियाँ, सर्क और फ़ियोर्ड जैसे मनमोहक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. इससे हाइकिंग, स्कीइंग और पर्यटन जैसे उद्योग पनपते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है.

6. प्राकृतिक आपदाओं से बचाव

हिमनदों द्वारा जमा की गई चट्टानों और मलबे से बने हिमोढ़ और बहिर्वाह मैदान (outwash plains) कभी-कभी प्राकृतिक अवरोधकों के रूप में काम करते हैं. ये बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं.

7. वैज्ञानिक अनुसंधान

हिमनदीय भू-आकृतियाँ वैज्ञानिकों को पृथ्वी के भू-आकृति विज्ञान, अवसादन (sedimentation) की प्रक्रियाओं और हिमयुग की गतियों को समझने में मदद करती हैं. इन पर किए गए शोध से हमारे ग्रह के इतिहास और भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है.

8. सांस्कृतिक और सौंदर्य मूल्य

हिमनदीय परिदृश्य कई समुदायों के लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखते हैं. ये अपनी विशालता और सुंदरता से कला, साहित्य और लोककथाओं को प्रेरित करते हैं, जो मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं.

9. महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत

ग्लेशियर-हिमालय पर्वत के सबसे बड़े ग्लेशियरों में से एक गंगोत्री हिमनद (Gangotri Glacier), गंगा नदी का स्रोत है. गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में स्वच्छ जल और इलेक्ट्रिसिटी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है.

गंगा (Ganga) उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में माना दर्रे के पास लगभग 3,900 मीटर ऊंचे गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है. यहां गंगा को ‘भागीरथी’ कहा जाता है. यानी भागीरथी ही गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है. वहीं, अलकनंदा का उद्गम अलकापुरी ग्लेशियर से है. देवप्रयाग के निकट गंगा और अलकनंदा के मिलने से ही गंगा नदी का निर्माण होता है.

हिमालय के ग्लेशियर (Himalayan Glacier)

हिमालय के हिमनद या ग्लेशियर (Himalayan Glaciers), यानी जो ग्लेशियर हिमालय पर्वतमाला (Himalayan Ranges) पर मौजूद हैं. गंगा जैसी सालभर बहने वाली हिमालयी नदियां (Himalayan Rivers) इन्हीं ग्लेशियरों से तो निकलती हैं. हिमालय के ग्लेशियर 33,000 से 40,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर फैले हैं और इनकी संख्या 10 से 15 हजार है, जो लगभग 12,000 घन किलोमीटर ताजे पानी का स्टॉक रखते हैं.

एक अनुमान के मुताबिक, पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों (अंटार्कटिका और आर्कटिक) के बाद सबसे ज्यादा बर्फ हिमालय पर ही पाई जाती है. हिमालय में ज्यादातर ग्लेशियर सर्क ग्लेशियर हैं. हिमालय के मुख्य ग्लेशियरों में गंगोत्री और यमुनोत्री (उत्तराखंड) और खुंबू ग्लेशियर (माउंट एवरेस्ट क्षेत्र), लंगटांग ग्लेशियर (लैंगटांग क्षेत्र) और जेमू (सिक्किम) शामिल हैं.

भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर (Largest Glacier of India)

भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर (Siachen Glacier) है, जो कि हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतश्रेणी (Karakoram Range) में भारत-पाक नियंत्रण रेखा (LoC) के पास स्थित है. इसकी लंबाई लगभग 76 किलोमीटर है. यह काराकोरम के पांच बड़े ग्लेशियरों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है.

सियाचिन ग्लेशियर की समुद्रतल से ऊंचाई इसके स्रोत इंदिरा कॉल पर करीब 5,753 मीटर और अंतिम छोर पर लगभग 3,620 मीटर है. सियाचिन पर साल 1984 से भारत का ही नियंत्रण रहा है. सियाचिन के आलावा हिमालय के अन्य महत्वपूर्ण ग्लेशियर सासाइनी, बियाफो, हिस्पर, बातुरा, खुर्दोपिन, रूपल, रिमो, गंगोत्री आदि हैं.

भारतीय हिमनदों की सूची (List of Indian Glaciers)

| ग्लेशियर का नाम | राज्य | पर्वत श्रृंखला |

| बटुरा ग्लेशियर | जम्मू एवं कश्मीर | काराकोरम पर्वत श्रृंखला |

| खुरदोपिन ग्लेशियर | जम्मू एवं कश्मीर | काराकोरम पर्वत श्रृंखला |

| हिस्पार ग्लेशियर | जम्मू एवं कश्मीर | काराकोरम पर्वत श्रृंखला |

| बियाफो ग्लेशियर | जम्मू एवं कश्मीर | काराकोरम पर्वत श्रृंखला |

| बाल्टोरो ग्लेशियर | जम्मू एवं कश्मीर | काराकोरम पर्वत श्रृंखला |

| चोमोलुंगमा ग्लेशियर | जम्मू एवं कश्मीर | काराकोरम पर्वत श्रृंखला |

| ख़ुर्दपिन ग्लेशियर | लद्दाख | काराकोरम |

| गॉडविन ऑस्टिन | लद्दाख | काराकोरम |

| ट्रैंगो ग्लेशियर | लद्दाख | काराकोरम |

| चोंग कुम्दन | लद्दाख | काराकोरम |

| डायमीर ग्लेशियर | जम्मू एवं कश्मीर | काराकोरम पर्वत श्रृंखला |

| सियाचिन ग्लेशियर | जम्मू एवं कश्मीर | काराकोरम पर्वत श्रृंखला |

| केवल शिगरी ग्लेशियर | हिमाचल प्रदेश | भीतरी हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी। |

| छोटा शिगरी ग्लेशियर | हिमाचल प्रदेश | नाशपाती का पेड़ |

| सोनापानी ग्लेशियर | हिमाचल प्रदेश | नाशपाती का पेड़ |

| राखीओट ग्लेशियर | लद्दाख | नाशपाती का पेड़ |

| गंगोत्री ग्लेशियर | उत्तरकाशी , उत्तराखंड | हिमालय |

| बंदरपंच ग्लेशियर | उत्तराखंड | उच्च हिमालय श्रृंखला का पश्चिमी किनारा |

| मिलम ग्लेशियर | उत्तराखंड | पिथौरागढ की त्रिशूल चोटी |

| पिंडारी ग्लेशियर | नंदा देवी (उत्तराखंड) | कुमाऊँ हिमालय के ऊपरी भाग |

| कफनी ग्लेशियर | उत्तराखंड | कुमाऊं-गढ़वाल |

| कालाबालैंड ग्लेशियर | उत्तराखंड | कुमाऊं-गढ़वाल |

| केदार बामक ग्लेशियर | उत्तराखंड | कुमाऊं-गढ़वाल |

| मेओला ग्लेशियर | उत्तराखंड | कुमाऊं-गढ़वाल |

| नामिक ग्लेशियर | उत्तराखंड | कुमाऊं-गढ़वाल |

| पंचचूली ग्लेशियर | उत्तराखंड | कुमाऊं-गढ़वाल |

| रालम ग्लेशियर | उत्तराखंड | कुमाऊं-गढ़वाल |

| सोना ग्लेशियर | उत्तराखंड | कुमाऊं-गढ़वाल |

| सतोपंथ ग्लेशियर | उत्तराखंड | कुमाऊं-गढ़वाल |

| सुंदरढूंगा ग्लेशियर | उत्तराखंड | कुमाऊं-गढ़वाल |

| डोकरियानी ग्लेशियर | उत्तराखंड | कुमाऊं-गढ़वाल |

| चोराबारी ग्लेशियर | उत्तराखंड | कुमाऊं-गढ़वाल |

| निम्न ग्लेशियर | सिक्किम | पूर्वी हिमालय कंचनजंगा शिखर पर स्थित है |

| कंचनजंगा ग्लेशियर | सिक्किम | पूर्वी हिमालय |

हिमनदों पर ग्लोबल वार्मिंग खतरा

ग्लेशियर का टूटना या फटना-धरती के अंदर हलचल होने की वजह से जब इसके नीचे तेज गतिविधि होती है, तब ग्लेशियर टूट जाते हैं. इसी के साथ, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर की बर्फ पिघलकर बड़े-बड़े बर्फ के टुकड़ों के रूप में टूटने लगती है. इस प्रक्रिया को ग्लेशियर का टूटना या फटना कहते हैं. ग्लेशियरों के टूटने से भयंकर तबाही और बाढ़ आ सकती है और आसपास के इलाकों में जानमाल का काफी नुकसान होता है.

गंगोत्री और हिमालय के अन्य ग्लेशियर सिकुड़ रहे हैं, यानी पिघल रहे हैं या उनका आकार कम होता जा रहा है. ऐसा दुनिया के लगभग सभी ग्लेशियरों के साथ हो रहा है. इसका मुख्य कारण है धरती का लगातार बढ़ता तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग है. ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है. हिमालाई क्षेत्रों में बढ़ती प्राकृतिक आपदा इसकी गंभीर स्थिति की ओर इशारा करती है.

जैसे-समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा जिससे तटों पर बसे इलाके डूब जाएंगे या उन में बाढ़ के हालात बन जाएंगे. हमारी महत्वपूर्ण नदियां सूखने लगेंगी. गर्मियों में पानी की मात्रा इतनी कम हो जाएगी कि उसे सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं बच पाएगा. इसी के साथ ग्लेशियरों के पिघलने या सिकुड़ने से दुनियाभर की जलवायु पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि ग्लेशियर अपने आसपास की जलवायु और निचली जलधाराओं के तापमान पर बहुत असर डालते हैं.

हिमनदों से उत्पन्न प्राकृतिक आपदा के दो उदाहरण

हिमनदों के पिघलने या टूटने से उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के दो प्रमुख उदाहरण यहाँ दिए गए हैं:

उत्तराखंड बाढ़ (2021)

उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने से 7 फरवरी 2021 को एक बड़ी आपदा आई. ग्लेशियर के टूटने के कारण ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदियों में अचानक बाढ़ आ गई. इस घटना को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) भी कहा जाता है, जहाँ ग्लेशियर के पिघले पानी से बनी झील की दीवार टूट जाती है. इस बाढ़ से जलविद्युत परियोजनाएँ बह गईं और कई गाँव और सड़कें तबाह हो गईं, जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए या लापता हो गए.

स्विट्जरलैंड का ग्लेशियर टूटना (2017)

स्विट्जरलैंड के पिजो क्रेस्टेजस (Piz Cengalo) पहाड़ पर बोंडेसका ग्लेशियर (Bondasca Glacier) के टूटने से 23 अगस्त 2017 को एक बड़ी भूस्खलन और मलबा प्रवाह (debris flow) की घटना हुई. इस आपदा में 8 पर्वतारोहियों की मौत हो गई और आसपास के गाँव खाली कराने पड़े. यह घटना बढ़ती गर्मी के कारण ग्लेशियर की अस्थिरता और चट्टानों के पिघलने से जुड़ी थी.