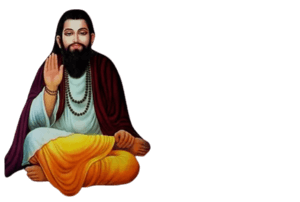

संत कबीर दास जी का जीवन परिचय (Biography of Saint Kabir Das in Hindi): कबीर दास (1398-1518) हिंदी साहित्य के महान कवि और संत थे. अनुमानतः उनका जन्म 1398 ई. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था. उनका पालन-पोषण एक जुलाहा दंपत्ति, नीरू और नीमा ने किया था. कुछ विद्वान उन्हें मुस्लिम जुलाहा मानते हैं, जबकि कुछ अन्य उन्हें हिंदू मानते हैं. उन्होंने अपनी रचनाओं में दोनों धर्मों की बुराइयों पर प्रहार किया था.

कबीर दास ने औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी. वे स्वयं कहते हैं – “मसि कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ.” उनका ज्ञान अनुभव और सत्संग से प्राप्त हुआ था. उन्होंने अपनी रचनाओं में लोक भाषा का प्रयोग किया, जिससे उनकी बात आम जनता तक आसानी से पहुंची.

उनके गुरु स्वामी रामानंद थे, जो एक प्रसिद्ध वैष्णव संत थे. कबीर दास ने अपने गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति मार्ग को अपनाया. वे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे. उनका मानना था कि ईश्वर निराकार, अजन्मा और सर्वव्यापी है. उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबर, पाखंड, जाति-पाति और धार्मिक भेदभाव का घोर विरोध किया. उन्होंने सच्ची भक्ति, प्रेम और मानवता पर जोर दिया.

उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता पर जोर दिया और दोनों धर्मों को समान रूप से सम्मान देने की बात कही. उनकी रचनाओं का संग्रह “बीजक” में किया गया है. “बीजक” के तीन भाग हैं:

- साखी: इसमें दोहे हैं, जिनमें उनके अनुभव और विचार व्यक्त हैं.

- सबद: यह पद शैली में है, जिसमें भक्ति और आध्यात्मिकता का वर्णन है.

- रमैनी: यह चौपाई शैली में है, जिसमें दार्शनिक विचारों का वर्णन है.

1518 ई. में उनकी मृत्यु हो गई. उनका निधन मगहर, उत्तर प्रदेश में हुआ. उन्होंने अपनी मृत्यु के स्थान को इसलिए चुना, क्योंकि उस समय यह माना जाता था कि जो मगहर में मरता है, वह नर्क में जाता है.

कबीर दास ने हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन पर गहरा प्रभाव डाला. उनके दोहे और पद आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं. उन्हें भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है. इसलिए हम इस लेख से कबीर का युग, उनके भाषा के विभिन्न आयाम, सुधार संबंधी विचार, समन्वयवाद या संग्रहवाद, भक्ति भावना और रहस्यवाद को विस्तार से जानेंगे व समझेंगे.

कबीर का युग

संत कबीर के उद्भव-काल की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक और साहित्यिक परिस्थितियों का अवलोकन इस दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि इन परिस्थितियों का कबीर के कवि व्यक्तित्व के निर्माण में पर्याप्त हाथ रहा है. स्वर्गीय ‘दिनकर’ की यह टिप्पणी उचित ही है कि ‘हर कवि अपने युग का ही कवि होता है और साथ ही यह भी कि हर युग अपने कवि की प्रतीक्षा किया करता है. इसीलिए साहित्य मूल रूप से शाश्वत और कालजयी अवश्य हो, किन्तु समग्रतः वह काल-सापेक्ष और देश-सापेक्ष ही रहता है.’

कबीर के समय में न केवल मुसलमानों का राज्य हमारे देश में स्थापित हो गया था, अपितु उनका इस्लाम धर्म भी जड़ें जमाने लगा था. बाद में मुसलमानों का मूल उद्देश्य राजनीतिक न होकर धार्मिक हो गया था. बढ़ते हुए इस्लाम के प्रभाव से हिन्दू धर्म का अधःपतन होने लगा था, फलतः हिन्दुओं और मुसलमानों में परस्पर वैमनस्य और घृणा की खाई गहरी होने लगी थी.

मुसलमानों के बढ़ते हुए प्रभाव और अधिकार का सबसे मुख्य कारण उनकी परस्पर कटुता और आपसी ईर्ष्या-द्वेष की भावना थी. आपसी संघर्ष से वे अपने पराक्रम और साहस को खो चुके थे. राजनीतिक गतिविधियों के समान धर्म का स्वरूप भी दूषित हो रहा था. हिन्दू धर्म में अनेक मत और सम्प्रदाय अंकुरित होने लगे थे. वामाचार, सिद्ध, नाथ आदि सम्प्रदायों की अदैविक साधनाओं का पूरा जोर हो रहा था. इससे भारतीय जीवन गुमराह और कलुषित हो रहा था.

वैदिक प्रवृत्ति का सबसे अधिक प्रभाव बढ़ गया था, जिसके परिणामस्वरूप पारिवारिक जीवन भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका. जहाँ एक ओर अघोरी, वैरागी, अवधूत, फक्कड़ आदि संन्यास और वैराग्य पथ पर चलने के लिए भोली-भाली जनता को अपने चमत्कारों और प्रदर्शनों से आकर्षित कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सूफी सन्त अपनी प्रेम-साधना के उपदेश से जनमानस को प्रभावित करते जा रहे थे. इस प्रकार से धर्म की सच्चाई, आडम्बरों, चमत्कारों और प्रदर्शनों से ढकती जा रही थी.

कबीर युगीन सामाजिक जीवन बहुत ही चिन्ताजनक था. वह अत्यन्त अव्यवस्थित और विशृंखलित हो गया था. न केवल मुसलमानों ने अपने इस्लाम धर्म को हिन्दुओं पर थोप-थोप कर उन्हें विवश कर दिया था, अपितु सवर्ण हिन्दू समाज भी शूद्रों और अछूत जातियों को अपने हीन दृष्टिकोण से नीचा दिखा रहे थे.

तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था पर प्रकाश डालते हुए डॉ. गोविन्द त्रिगुणायत ने लिखा है “कबीर के समय में समाज की दशा बड़ी शोचनीय थी. हिन्दू और मुसलमान इन दोनों समाजों की धार्मिक एवं व्यावहारिक सभी बातों में आडम्बर बढ़ता जा रहा था. दोनों ही असत्य एवं मिथ्यात्व के पुजारी होते जा रहे थे. सभी क्षेत्रों में काली लकीरें दिखाई देने लगी थीं. इसी के फलस्वरूप जाति तथा देश में सर्वत्र अस्त व्यस्तता और विशृंखलता फैली हुई थी. “

सच्चे इस प्रकार से कबीर का युग हर प्रकार अस्वस्थ और दिशाहीन हो गया. इसे एक युगदृष्टा और युग प्रवर्तक की अपेक्षा थी.

कबीर की भाषा

कबीर की कृतियों का अध्ययन करने से पता चलता है कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम को किसी एक भाषा तक ही सीमित नहीं रखा उनकी भाषा न केवल हिन्दी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का मिश्रण ही है, बल्कि उसमें खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी, मारवाड़ी आदि अनेक उपभाषाओं का भी प्रयोग हुआ है.

यूं तो प्रायः सभी भाषाओं में किसी न किसी मात्रा में अन्यान्य विशेष भाषाओं के शब्दों का प्रयोग मिलता है, किन्तु फिर भी प्रत्येक भाषा किसी न किसी नाम से पुकारी जाती है. उदाहरणार्थ, हिन्दी भाषा को ले लीजिये, उसमें उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है. इस पर भी न तो हम उसे हिन्दी के अतिरिक्त किसी अन्य नाम से पुकारते हैं और न ही उसे पंचमेल खिचड़ी कहकर संतोष कर लेते हैं.

फिर अनेक भाषाओं तथा उपभाषाओं के सम्मिश्रण होने के कारण कबीर की भाषा को ‘साधुक्कड़ी’ या पंचमेल खिचड़ी क्यों कहा जाता है? कारण स्पष्ट है. किसी भाषा के स्वरूप उसके शब्दों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता बल्कि भाषा के स्वरूप निर्धारण में उसमें प्रयुक्त क्रिया पदों, कारकों तथा सर्वनामों का महत्वपूर्ण स्थान होता है. कबीर की भाषा न केवल शब्दों की ही खिचड़ी है, बल्कि वह क्रिया पदों, कारकों सर्वनामों की दृष्टि से भी खिचड़ी है.

कबीर की भाषा की मूल समस्याएँ

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और उनकी गोल के आलोचकों ने कबीर को न तो कवि माना और न ही काव्योचित आदर दिया. इसी कारण कबीर वाणी के भाव पक्ष का ही अध्ययन किया गया तथा कला पक्ष की प्रायः अवहेलना की गयी. कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी, खिचड़ी, पंचरंगी आदि कहने के पीछे तत्संबन्धी वास्तविकता को उद्घाटित करने से कहीं अधिक यहीं अवहेलना की दृष्टि प्रतीत होती है.

बाबू श्यामसुन्दर दास जैसे प्रसिद्ध भाषा-वैज्ञानिक भी कुछ क्रियापदों और कारक-चिन्हों की चलती चर्चा करके अन्त में कबीर ग्रंथावली की भाषा को ‘पंचमेल-खिचड़ी’ बता कर छुट्टी कर लेते हैं. इन आलोचकों के ये कथन कबीर की भाषा के स्वरूप के सम्बन्ध में एक ऐसे पूर्वाग्रह को पुष्ट करते हैं कि जिसका मोह-बंधन त्याग कर इस विषय का स्वतंत्र अध्ययन कम ही हो सका है. वास्तव में कबीर की भाषा का अध्ययन तीन दृष्टियों से होना चाहिए-

- काव्य-सौष्ठव की दृष्टि से कबीर की भाषा.

- जन-वाणी की दृष्टि से कबीर की भाषा.

- भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से कबीर की भाषा.

इन दृष्टि-बिंदुओं को आधार बनाकर कबीर के भाषा सम्बन्धी अनुशीलन में कुछ विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे –

(1) कबीर वाणी का प्रमाणिक पाठ किसे माना जाए-कबीर पंथावली को, आदि-ग्रंथ को (जिसका उल्टा डा० रामकुमार वर्मा ने ‘संत-कबीर’ के नाम से प्रकाशित) या बीजक को.

(2) कबीर वाणी में विभिन्न बोलियों या क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग मिलते हैं. क्या कबीर वाणी की कोई मूलाधार बोली या भाषा भी है?

(3) स्वयं ‘मसि कागज’ न छूने वाले कबीर की वाणी मौखिक परम्परा से होकर ही लिपिबद्ध हुई है अतएव उसके पदों आदि के मौलिक रूप का निर्धारण तथा पाठ भेद की शंकाओं का निवारण कैसे हो.

(4) अशिक्षित कबीर की वाणी में व्याकरणिक अव्यवस्था का होना स्वाभाविक है. अतएव ऐसी स्थिति में कबीर की वाणी को व्याकरणिक कसौटी पर कस कर कोई निर्णय देना उपयोगी हो सकता है या नहीं.

इस प्रकार कबीर की भाषा परीक्षण कई जटिल समस्याओं और उलझनों से परिपूर्ण है. हम केवल पंचरंग मेल, सधुक्कड़ी आदि कहकर उसके अध्ययन की अवहेलना कर सकते हैं किन्तु उसकी भाषा के स्वरूप और शक्ति का परिचय पाने के लिए तो हमें इस अव्यवस्थित और असाधु भाषा की छान-बीन करनी ही होगी.

कबीर की भाषा के सम्बन्ध में विभिन्न मत

(1) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत- शुक्ल जी कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी नाम से अभिहित करते हैं. उन्होंने बुद्ध चरित्र की भूमिका में सधुक्कड़ी का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है- “कबीर दास ने यद्यपि पचरंगी मिली-जुली भाषा का व्यवहार किया है जिसमें बजभाषा का उस खड़ी बोली या पंजाबी तक से पूरा मेल है जो पंथ वालों की सधुक्कड़ी भाषा हुई, पर पूरब का मेल उसमें अधिक है. “

शुक्ल जी ने सधुक्कड़ी भाषा पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ दी हैं-

(i) “खड़ी बोली मुसलमानों की भाषा हो चुकी थी. मुसलमान भी साधुओं की प्रतिष्ठा करते थे, चाहे वे किसी दीन के हों. इससे खड़ीबोली दोनों धर्मों के अनपढ़े लोगों को साथ लगाने वाले और किसी एक के भी शास्त्रीय पक्ष से सम्बन्ध न रखने वाले साधुओं के बड़े काम की हुई. जैसे इधर अंग्रेजों के काम की हिन्दुस्तानी हुई . “

(ii) ‘हिन्दी साहित्य का इतिहास’ में शुक्लजी का कहना है- “कबीर आदि सन्तों को नाथ-पंथियों से जिस प्रकार ‘साखी’ और ‘बानी’ शब्द मिले उसी प्रकार साखी और बानी के लिए बहुत कुछ सामग्री और सधुक्कड़ी भाषा भी . “

(iii) कबीर की भाषा में खड़ी, ब्रज, राजस्थानी आदि का मेल है, यह हम बराबर देखते आए हैं. पर इसका सधुक्कड़ी नाम मुख्यतः यह सूचित करता है कि यह सामान्य काव्य भाषा से अलग साधुओं की कृत्रिम भाषा है.

(2) बाबू श्यामसुन्दर दास का मत- “कबीर ग्रन्थावली” की प्रस्तावना में कबीर की भाषा का विवेचन करते हुए उन्होंने लिखा है-

“कबीर में केवल शब्द ही नहीं, क्रियापद, कारक चिन्हादि भी कई भाषाओं में मिलते हैं. क्रियापदों के रूप अधिकतर बज भाषा और खड़ी बोली के हैं. कारक चिन्हों में से ‘कै’, ‘सन’, ‘सा’ आदि अवधी के हैं. ‘कौ’ ब्रज का है और ‘ये’ राजस्थानी का यद्यपि उन्होंने स्वयं कहा है- “मेरी बोली पूरबी’, तथापि खड़ी, बज, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी-फारसी आदि अनेक भाषाओं का पुट भी उनकी उक्तियों पर चढ़ा हुआ है.

पूरबी से उनका क्या तात्पर्य है यह नहीं कह सकते. उनका बनारस-निवास पूरबी से अवधी का अर्थ लेने के पक्ष में है, परन्तु उनकी रचना में बिहारी का भी पर्याप्त मेल है; यहाँ तक कि मृत्यु के समय उन्होंने मगहर में जो पद कहा है उसमें मैथिली का भी कुछ संसर्ग दिखायी देता है. यदि ‘बोली’ का अर्थ मातृ-भाषा लें और ‘पूरब’ का बिहारी, तो कबीर के जन्म के विषय पर एक नया ही प्रकाश पड़ जाता है. उनका अपना अर्थ जो कुछ भी हो, पर पाई जाती हैं उनमें अवधी और बिहारी दोनों बोलियाँ.“

(3) डॉ० रामकुमार वर्मा का मत- कबीर की भाषा में पंजाबीपन अधिक है. कबीर की भाषा में भोजपुरी के पुट की चर्चा करते हुए डा० रामकुमार वर्मा ने सोदाहरण परिचय देने के उपरांत यह मत प्रकट किया है कि कबीर की भाषा के बहुत से शब्द रूप मूल में भोजपुरी ही थे किन्तु लिपिकारी द्वारा यहाँ भी रूपान्तर प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है.

(4) डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत- कबीर की भाषा पर विचार करते हुए डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है-

“भाषा पर कबीर का जबर्दस्त अधिकार था. वे वाणी के डिक्टेटर थे. जिस बात को जिस रूप में उन्होंने प्रकट करना चाहा है उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है- बन गया है तो सीधे साधे, नहीं तो दरेरा देकर भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है. उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को नाही कर सके और अकह कहानी का रूप देकर मनोमाही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है वैसी बहुत कम लेखकों में पाई जाती है.

असीम अनन्त ब्रह्मानन्द में आत्मा का साक्षीभूत होकर मिलना कुछ वाणी के अगोचर-पकड़ में न आ सकने वाली ही बात है. पर बेहद्दी मैदान में रहा कबीरा सोय’ में न केवल उस गम्भीर निगूढ़ तत्व को मूर्तिमान कर दिया गया है बल्कि अपनी फक्कड़ाना प्रकृति की मुहर भी मार दी है.”

इतना ही नहीं ‘कबीर’ पुस्तक के विश्लेषण वाले अध्याय में द्विवेदी जी लिखते हैं- “ब्रह्माचारों की जीवन्त प्रतिक्रिया, शास्त्रीय विचार की अनभिज्ञता के कारण निर्भीक आक्रमणकारिता और अपनी निर्दोषता का जो परिपूर्ण भरोसा है उसने उनके आत्मविश्वास को भी आक्रामक बना दिया था और उनकी लापरवाही को भी रक्षणात्मक बना दिया था. इसीलिए वह सीधी बात को भी ललकारने की भाषा में ही बोलते थे.“

और भी-

“अत्यन्त सीधी और सहज बात कहते समय भी उनके आत्मविश्वास का आक्रामक रूप प्रकट हो ही गया. ‘झीनी-झीनी बीनी बदरिया में सारी बात कुछ इस लहजे में कही गई है कि वह आक्रमणमूलक हो गई है. पर लक्ष्य करने योग्य है कहने वाले की लापरवाही. वह इतनी बड़ी चिढ़ा देने वाली बात कह गया है लेकिन कटुता के साथ नहीं, और प्रत्याक्रमण की चिन्ता के साथ तो बिल्कुल नहीं .”

इसी अध्याय में अन्यत्र है- “इस कदर सहज और सरल ढंग से चकनाचूर करने वाली भाषा कबीर के पहले बहुत कम दिखाई दी है. व्यंग्य वह है, जहाँ कहने वाला अधरोष्ठों में हँस रहा हो और सुनने वाला तिलमिला उठा हो और फिर भी कहने वाले को जवाब देना अपने को और भी उपहासास्पद बना लेना हो जाता हो.”

(5) डा० पीताम्बर दास बड़थ्वाल का मत- कबीर की भाषा पर विचार करते हुए डॉ० बड़थ्वाल ने ‘हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय’ के अन्तर्गत कहते हैं-

“जिन लोगों को काव्य एवं भाषा की चमक-दमक को एक साथ देखने का अभ्यास है उनके लिए ये सुन्दर नहीं जँचा करतीं. परन्तु इन आत्मदृष्टाओं के निकट हमें उनकी अभिव्यक्ति के सौंदर्य के लिए नहीं किन्तु भावना-सौन्दर्य के लिए जाना उचित है.” और जैसा कि विलियम ने (रेशनल मिस्टिसिज्म Rational Mysticism) ऐसे आत्मदृष्टाओं के लिए कहा है- “जिस जीवित सत्य से उसकी आत्मा अनुप्राणित है उसे भाषा कहाँ तक प्रकट कर सकती है ?”

कबीर की वाणी में प्रयुक्त भाषाएँ

जिन ग्रंथों में कबीर की वाणियाँ संग्रहीत हैं उनमें अब तक केवल दो ही ग्रंथ अधिक प्रमाणित माने जाते हैं. कबीर ग्रंथावली और संत कबीर. इन दोनों ग्रन्थों का सम्पादन क्रमशः बाबू श्यामसुन्दर दास तथा डॉ० रामकुमार वर्मा ने किया है. ये दोनों ही हिन्दी के मूर्धन्य विद्वान माने जाते हैं, फिर डॉ० रामकुमार वर्मा तो विशेष रूप से कबीर साहित्य के मर्मज्ञ हैं. ‘संत कबीर’ में उन्होंने सिक्खों के ‘ग्रंथ साहब’ में पाये जाने वाले पदों का संग्रह किया है. कबीर ग्रंथावली’ तथा ‘संत कबीर में संग्रहीत कबीर की वाणियों के आधार पर उनकी भाषा में विषय में निम्नांकित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं.

(1) पंजाबीपन- उपर्युक्त दोनों ही ग्रन्थों में संग्रहीत पदों तथा साखियों की भाषा में पंजाबी भाषा का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है. कबीर के जीवन-वृत्त का अध्ययन करते समय हमने देखा कि उनका अधिकांश समय काशी तथा उसके आस-पास के स्थानों पर व्यतीत हुआ, फिर उनकी भाषा में यह पंजाबीपन कहाँ से आ गया?

इस पर प्रकाश डालते हुए डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत ने लिखा है, ‘इस सम्बन्ध में मेरा अनुमान है कि कबीर ने अपने जीवन का बहुत बड़ा भाग देशाटन में व्यतीत किया था. वे कई बार हज भी गए थे. हज्ज जाते समय पंजाब से गुजरना पड़ा होगा. संभव है कि कुछ दिन वहाँ भी रहे हों. उस समय पंजाब सूफी साधु संतों का केन्द्र था. उनमें थोड़े दिन रम रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है. पंजाब में रहने के कारण उनमें पंजाबीपन का आ जाना स्वाभाविक था.’

इसके साथ ही इस स्थल पर यह भी विचारणीय है कि ‘ग्रंथ साहब’ में संग्रहीत कबीर की वाणियाँ भी गुरुमुखी लिपि में लिखी गयी हैं. अतः यह हो सकता है कबीर की वाणी मूल रूप में हिन्दी में रही होगी, किन्तु लिपि भेद के कारण उसका स्वरूप परिवर्तित हो गया हो. क्योंकि कबीर की भाषा में पाए जाने वाला पंजाबीपन गौण रूप में ही है. ऐसा मान लेने पर कबीर को हज्ज ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि अनेक विद्वानों का मत है कि कबीर हज्ज नहीं गये, फिर भी उनकी भाषा पर पंजाबी भाषा का प्रभाव है, इसमें कोई संदेह नहीं. यह प्रभाव कैसे पड़ा, इसमें मतभेद हो सकता है. पंजाबी भाषा से प्रभावित एक दोहा देखिये-

अंपडियाँ झाई पड़ी, पंथ निहारि-निहारि।

जीभड़ियाँ छाला पड़या, राम पुकारि पुकारि॥

इसमें ‘अपड़ियाँ’ और ‘जीभड़ियाँ’ रूप पंजाबी के हैं. पड़या प्रयोग राजस्थानी प्रभाव के द्योतक हैं.

(2) खड़ी बोली का पुट- कबीर की भाषा में खड़ी बोली का न केवल पुट ही है, बल्कि कहीं-कहीं पर उसमें शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग भी मिलता है. यथा-

कबीर कहता जात हूँ, सुजाता है सब कोई।

राम कहै भला होइगा, नहिंतर भला न होई॥

कबीर की भाषा में खड़ी बोली के पुट के विषय में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत है कि सन्तों को खड़ी बोली की परम्परा सिद्धों से मिली है. सिद्धों ने टकसाली हिन्दी को जिस प्रकार अपने उपदेश का माध्यम बनाया, उसी प्रकार खड़ी बोली को सन्तों ने अपनाया.

किन्तु इसका विरोध करते हुए डॉ० त्रिगुणायत ने लिखा है, ‘ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर ने खड़ी बोली का प्रयोग इसलिए किया था कि उनकी पूर्वी बोली न जानने वाले सन्त भी उनकी बात समझ सकें. किन्तु हमारा अपना विचार है कि कबीर की भाषा के विषय में इस प्रकार के विवाद में न पड़ना ही अधिक संगत है. एक घुमक्कड़ तथा सत्संगी स्वभाव के सन्त की भाषा में विविध भाषाओं के प्रयोगों का पाया जाना स्वाभाविक ही है.

( 3 ) भोजपुरी का पुट – इस विषय में डॉ० रामकुमार वर्मा का प्रयास स्तुत्य है. उन्होंने अपने हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कबीर की भाषा में पाये जाने वाले संज्ञा के ऐसे अनेक लघ्वन्त तथा दीर्घान्त रूपों के उदाहरण दिये हैं जो कि भोजपुरी के हैं. खंभवा, पतखा, मानवा, खटोलवा आदि ऐसे ही रूप हैं. भोजपुरी का भूतकालिक क्रिया के ‘अके’ अथवा ‘अले प्रत्यय के भी कबीर की वाणियों से उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किये हैं-

जुलहै तनि बुनि पार न पावता।

त्रिगुण रहित फल रमि हमरावल॥

(4) अरबी-फारसी का प्रभाव- कबीर की वाणियों का अध्ययन करने पर हमें एक महत्वपूर्ण बात का पता चलता है कि कबीर ने सदैव पात्रानुकूल, भावानुकूल और विषयानुकूल भाषा का ही प्रयोग किया. मुसलमान सन्त तथा मुस्लिम व्यक्ति भी उनके सम्पर्क में आये, जिससे बातचीत करने अथवा जिनसे कुछ कहने के लिए कबीर ने उनकी ही भाषा को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया.

यही कारण है कि उनकी वाणियों में उर्दू से प्रभावित अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं. उनका ऐसा करना उचित भी था. हिन्दुओं की भाषा में मुसलमानों तक अपनी आवाज पहुँचाने का प्रयत्न करते सम्भवतः वह व्यर्थ ही सिद्ध होता तभी तो मुसलमानों को समझाने के लिए अरबी-फारसी भाषा के शब्दों को अपनाया. एक उदाहरण देखिये-

मीयाँ तुम्हसों बोल्योँ वणि नहीं आवै।

हम मसकीन खुदाई बंदे, तुम्हरा जस महि मावै॥

अलह अवालदीन का साहब, जोर नहीं फुरमाया।

मुरिसद पीर तुम्हरे है को कहो कहाँ हैं आया॥

सेजा करें निवाज गुजारें, कलमैं मिसत न होई।

संवरि भावे इक दिल भीतरि, जे करि जानैं कोई॥

उपर्युक्त भाषाओं के प्रयोग के अतिरिक्त कबीर की भाषा में बंगला, मैथिली, मारवाड़ी, लहरा आदि के प्रयोग भी दृष्टिगोचर होते हैं.

कबीर की भाषा श्रेष्ठ है अथवा निकृष्ट इस विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है. यदि एक ओर के विद्वान् उसे निकृष्ट भाषा की ओर घसीटते हैं तो दूसरी ओर के विद्वान उसे श्रेष्ठता के चरम शिखर पर पहुँचा देते हैं. डॉ० रामकुमार वर्मा ने कबीर की भाषा के विषय में लिखा है, भाषा बहुत अपरिष्कृत है. उसमें कोई विशेष सौंदर्य नहीं है इसके विपरीत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है कि ‘भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था. वाणी के डिक्टेटर थे. जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया है- बन गया तो सीधे-सीधे नहीं तो दरेरा देकर.

भाषा कुछ के सामने लाचार-सी नजर आती है उसमें मानों ऐसी हिम्मत नहीं है कि उस लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश की नाही कर सके और अकह कहानी को रूप देकर मनोपाही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है वैसी बहुत कम लेखों में पायी जाती है.

असीम अनन्त ब्रह्मानन्द में आत्मा का साक्षीभूत होकर मिलना कुछ वाणी के अगोचर, पकड़ में न आ सकने बाली ही बात है. पर ‘बेहूदी मैदान में रहा कबीरा’ में न केवल उस गम्भीर निगूढ़ तत्त्व को मूर्तिमान कर दिया गया है, बल्कि अपनी फक्कड़ाना प्रकृति की मुहर भी लगा दी गई है. वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य-रसिक काव्यानन्द का आस्वाद कराने वाला समझे तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता.”

कबीर की भाषा का परीक्षण

(1) काव्योचित भाषा की दृष्टि से कबीर की भाषा का परीक्षण

(i) कबीर की भाषा अटपटी, अव्यवस्थित तथा व्याकरण की दृष्टि से अस्थिर है.

(ii) कबीर ने शब्दों का यथावश्यकता अंग-भंग भी किया है.

(iii) कबीर की भाषा में सरलता, सुबोधता तथा खरापन है. कहीं-कहीं पारिभाषिक प्रयोगों के कारण थोड़ी बहुत दुर्बोधता भी है.

(iv) कबीर की भाषा संस्कारहीन है और गँवारूपन लिए है किन्तु इसके साथ ही उसमें खरेपन की मिठास भी है. व्यंग्य तो इस भाषा का प्राण है. जैसा कि डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है- “इस कदर सहज और सरस ढंग से चकनाचूर करने वाली भाषा कहाँ मिलती है. कबीर की भाषा का यह तिलमिला देने वाला व्यंग्य प्राण रूप अनुकरण से परे है. इसी कारण ही कबीर की वाणी में जीवित काव्य आ गया है तथा भाषा में अमोघ शक्ति और प्रभाव.

(v) कबीर के भाषा अधिकार की चर्चा करते हुए, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जिसके आगे भाषा लाचार खड़ी है. कबीर की वाणी में शब्दों का अंग-भंग दोष बनकर नहीं, गुण बनकर आया है. इन प्रयोगों से राष्ट्रों का अर्थ गौरव बढ़ा ही है-जैसे ‘बहरो होय खुदाय में.’

(6) कबीर की भाषा भावों की अनुगामिनी है और भले ही प्रेम की मस्ती हो या अक्खड़पन, खंडन हो या रूढ़ियों पर आक्रमण, रहस्य हो या व्यंग्य की चुभन, उसमें सब कुछ को अभिव्यक्त करने की अपार क्षमता है.”

(2) जनवाणी के रूप में कबीर की भाषा का परीक्षण

जनवाणी के रूप में कबीर की भाषा की सबसे बड़ी देन उसका संस्कृत के कूप जल को त्याग कर भाषा के बहते नीर को अपनाना है. इस दृष्टि से कबीर सर्वप्रथम भक्त थे जिन्होंने भाषा को धर्म-चर्चा का आधार बनाया तथा इस प्रकार अपनी वाणी से जनता का हित साधन किया. अतएव कबीर की भाषा इस दृष्टि से विशेष महत्ता रखती है.

कबीर ने इस जनवाणी को एक निश्चित रूप पर अपनी वाणियों का सृजन किया. हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल में जहाँ एक ओर तुलसी जैसे शास्त्रज्ञ विद्वान् तत्सम शब्दों की भरमार से शुद्ध हिन्दी का रूप निखारते रहे वहाँ कबीर के आदर्श पर चलकर सन्त-साधु जन-भाषा में अपनी खरी अनुभूतियों को वाणी देते रहे. इस प्रकार भाषा के बहते नीर को प्रतिष्ठा देने के कारण कबीर की देन स्तुत्य है.

(3) कबीर की भाषा का भाषा वैज्ञानिक परीक्षण

कबीर वाणी के भाषा वैज्ञानिक परीक्षण के लिए सबसे प्रथम कठिनाई यह समझी गई कि इसका प्रामाणिक संग्रह किसे समझा जाय- बीजक को या आदि ग्रन्थ में संग्रही स्लोकों आदि को या कबीर ग्रन्थावली को .”

बीजक कबीर पंथ का महत्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाकर कबीर वाणी का प्रामाणिक संग्रह नहीं माना जाता क्योंकि अधिकांश आलोचकों की दृष्टि से एक तो इसका वर्तमान रूप 18वीं शताब्दी में कभी प्राप्त हुआ होगा और दूसरे इसमें जो पद संग्रहीत हैं उनमें खण्डन मण्डन की और ज्ञान की कथनी की प्रवृत्ति ही अधिक होने के कारण बीजक में कबीर का व्यक्तित्व बहुत कम है और जो है भी वह नकारात्मक दृष्टि से है.

आदि ग्रन्थ में संकलित कबीर के पदों का यद्यपि प्राचीनता की दृष्टि से विशेष स्थान है किन्तु इनकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध है क्योंकि ग्रन्थ साहब में ही कभी-कभी दूसरे सन्तों के नाम से वही पद मिलते हैं जो कबीर के नाम से संग्रहीत हैं. शेष संग्रह कबीर ग्रन्थावली है जिसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में बहुत कम सन्देह किया गया है.

इस सम्बन्ध में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी यद्यपि इसकी आधार प्रतियों की लिखावट को परवर्तीकाल की मानते हैं और इसकी ‘क’ प्रति को कबीर को मृत्यु से पन्द्रह वर्ष पूर्व की लिखी न मानकर 18वीं शताब्दी के अन्त्य भाग में संकलित मानते हैं. फिर भी उनका मत है कि भाव को दृष्टि से ‘कबीर ग्रंथावली’ के पदों में कबीर दास का मूल रूप अधिक सुरक्षित है. कबीर की वास्तविक देन उनकी भक्ति-भावना, घरफूँक मस्ती और फक्कड़ाना लापरवाही है जो कबीर ग्रन्थावली के पदों में अधिक मिलती है और बीजक में कम.

इधर कबीर ग्रन्थावली के वैज्ञानिक सम्पादन के भी प्रयास हुए हैं और डा० पारसनाथ तिवारी ने इसका सुन्दर सम्पादन प्रस्तुत किया है. इस प्रकार कबीर की भाषा की भाषा-वैज्ञानिक परीक्षा के लिए कबीर-ग्रन्थावली और उसके पाठ को ही प्रामाणिक मानकर इस विषय की चर्चा सम्भव हो सकी है.

इस सम्बन्ध में व्याकरणिक प्रयोग वृत्तियों के आधार पर डा० माताबदल जायसवाल ने कबीर भाषा का भाषा वैज्ञानिक परीक्षण प्रस्तुत किया है. जिसके निष्कर्ष संक्षेप में निम्नवत् हैं:-

(i) कबीर प्रन्थावली के वर्ण ग्रामों का विश्लेषण करने पर यह सिद्ध होता है कि इसका प्रतिलिपिकाल संवत् 1696 भी मानने में संकोच होता है क्योंकि (वर्तमान डु) आदि वर्णग्राम भी प्रयुक्त हुए हैं जोकि हिन्दी में कालांतर में ईसा की 17वों शताब्दी के बाद विकसित हुए.

(ii) कबीर मन्थावली में एक ‘चौंतीस रमैनी’ है जिसमें हर एक रसैनी को एक-एक व्यंजन से आरम्भ किया गया है. इस रमैनी के लिखित लिपिमामों के आधार पर भाषा-वैज्ञानिक विश्लेषण करने पर यह संकेत मिलता है कि कबीर ग्रन्थावली में कबीर काल तक भाषा के ध्वनियासात्मक गठन में जो परिवर्तन आ गया था उसे किसी-न-किसी प्रकार स्वीकार किया गया है अर्थात् वे पुराने ध्वनियाम जो अपनी ध्वनियामक स्थिति खो बैठे थे और संध्वनि के रूप में वर्तमान थे. उन्हें केवल ध्वनि के रूप में हो व्यक्त किया गया और उस समय तक की हिन्दी में जो नई ध्वनियाँ या सध्वनियाँ विकसित हुई थीं, उन्हें द्योतित नहीं किया गया.

(iii) कबीर ग्रन्थावली में अनेक प्रकार के ध्वनि-परिवर्तन मिलते हैं.

(iv) कबीर ग्रन्थावली में बहुतायत से ऐसे संज्ञा परसर्गों का प्रयोग हुआ है जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि काव्य भाषा में वियोगात्मक पद्धति की ही प्रधानता थी.

(v) कबीर ग्रन्थावली की मूलाधार बोली और इस सम्बन्ध में पाई जाने वाली विभिन्नता को परखने के लिए भूतनिश्चयार्थ के एक वचन रूपों से सर्वाधिक सहायता मिल सकती है. खड़ीबोली का यह रूप आकारांत, बज, राजस्थानी आदि का औ- ओकारांत, अवधी का ‘वा’ कारांत आदि, भोजपुरी का इल् या लकारांत हो जाता है.

इस प्रकार के व्याकरणिक प्रयोगों की आवृत्तियाँ कबीर ग्रन्थावली में डा० जायसवाल के अनुसार इस प्रकार हैं- खड़ी बोली की वृत्तियाँ 150, ब्रज की आवृत्तियाँ, की आवृत्तियाँ = 13, भोजपुरी की आवृत्तियाँ = 51 इन आवृत्तियों को देखते हुए डा० जायसवाल का निष्कर्ष है कि जहाँ तक भूत निश्चयार्थ एक वचन पुलिंग के रूपों का प्रश्न है कबीर ग्रन्थावली में खड़ी बोली के रूपों की प्रधानता है. = 30. अवधी

(vi) प्रयोग की दृष्टि से कर्मणि प्रयोग पश्चिमी हिन्दी की विशेषता है और पूर्वी हिन्दी और भोजपुरी में इस प्रयोग का अभाव है. कबीर ग्रन्थावली में कर्तरि प्रयोग की अपेक्षा कर्मणि प्रयोग के उदाहरण ही अधिक मिलते हैं अतएव इस दृष्टि से भी यह खड़ी बोली की आवृत्ति लिए है.

(vii) कबीर-काल के एक शर्ती पूर्व और एक शती उपरांत के भाषा स्वरूप को आधार बनाते हुए डा० जायसवाल ने कबीर ग्रन्थावली के संज्ञा एक वचन पुल्लिंग, संबंधकारक परसर्गों, विशेषणों, निजवाचक सर्वनामों, सहायक क्रिया, भूतनिश्चयार्थ क्रिया, भविष्य निश्चयार्थ क्रिया रूपों की प्रयोगावृत्ति की जाँच की है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(a) कबीर ग्रन्थावली में ब्रज, अवधी, पंजाबी, भोजपुरी की अपेक्षा खड़ीबोली के व्याकरणिक रूपों की अधिकता है. यह बोली ही मूलाधार मानी जा सकती है.

(b) खड़ी बोली के रूपों के साथ-साथ ब्रज और अवधि रूपों के भी प्रचुर प्रयोग मिलते हैं जो कबीर की भाषा को आन्तरिक प्रकृति हैं न कि ऊपर से लादे हुए. प्रतीत होता है ऐसे मिश्रित प्रयोग (जैसे खड़ी बोली के सर्वनाम के साथ बज की क्रिया आदि का प्रयोग) कबीर के युग में खड़ी, ब्रज, अवधि की अविभक्त सम्पत्ति थे .

(c) इसके अतिरिक्त कुछ ब्रज के विशिष्ट प्रयोग मिलते हैं जिन्हें देखते हुए इनकी भाषा में आगरा की बोली का भी पुट मानना पड़ता है यद्यपि इसके केन्द्र में दिल्ली-मेरठ की बोली ही स्थित है.

(d) इस प्रकार कबीर की भाषा बोलियों के सीमा क्षेत्र के चौखटे में नहीं बांधी जा सकती. खड़ी बज आदि के सहज मिलन से यही सिद्ध होता है कि खड़ी, ब्रज की सीमाएँ जितनी निश्चित हैं, वैसा अलगाव कबीर युग में नहीं था.

(e) कबीर की काव्य-भाषा को तत्कालीन हिंदवी की संज्ञा देना ही अधिक न्यायसंगत, अधिक वैज्ञानिक होगा.

(f) ध्वनि पद-गठन के आधार पर (अठ, अइ का शब्द भी अन्तिम स्थिति में स्वर संयोग ‘ऐ’ और ‘ओ’ के प्रयोगों का अनुपात 60 : 40 का होगा) यह सिद्ध होता है कि कबीर-प्रन्थावली की भाषा 14वीं शताब्दी के बाद और 16वीं शताब्दी के पूर्व की सिद्ध हो जाती है.

इस प्रकार डा० उदयनारायण तिवारी ने यद्यपि कबीर की मूल भाषा भोजपुरी मानी है, डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के अनुसार कबीर की सामान्य भाषा ब्रज है जिसमें कभी-कभी पूरबी (भोजपुरी) रूप भी झलक आता है. बाबू श्यामसुन्दर दास ने उनकी भाषा में केवल शब्द ही नहीं क्रियापद और कारक चिन्हादि भी कई भाषाओं के पाए हैं इसलिए इसे खिचड़ी कहा है.

किन्तु व्याकरणिक प्रयोग सुत्तियों यह सिद्ध करती है कि उनमें खड़ी बोली के प्रयोगों की प्रचुरता है यद्यपि उस समय की भाषा-सम्बन्धी स्थिति के अनुसार उसमें अन्य भाषा-रूपों का स्वाभाविक मिश्रण हुआ है. इस प्रकार आचार्य शुक्ल ने जो खड़ी बोली और सधुक्कड़ी की चर्चा की है वह भाषा-वैज्ञानिक परीक्षण द्वारा भी प्रमाणित होती है.

कबीर दास एक सुधारक के रूप में

कबीर केवल सन्त कवि ही नहीं थे, अपितु वे महान युगदृष्टा और सच्चे मार्गदर्शक भी थे. कबीर के सुधारवादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए सुप्रसिद्ध इतिहासकार विकले ने लिखा है-

“जनता की धर्मान्धता तथा शासकों की नीति के कारण कबीर के जन्मकाल के समय हिन्दू-मुसलमानों का विरोध बहुत बढ़ गया था. धर्म के सच्चे रहस्य को भूलकर कृत्रिम विभेदों द्वारा उत्तेजित होकर दोनों जातियाँ धर्म के नाम पर अधर्म कर रही थीं. ऐसी स्थिति में सच्चे मार्गदर्शन का श्रेय कबीर को है. यद्यपि कबीर ऊपरी धार्मिक सुधार तक ही सीमित हैं, तथापि भारतीय धर्म के अन्तर्गत दर्शन, नैतिक आचरण एवं कर्मकाण्ड दोनों का समावेश है.”

इसी प्रकार श्री प्रकाश गुप्त ने कबीर के सुधारक रूप को रेखांकित करते हुए यह उद्गार व्यक्त किये हैं कि, “यद्यपि सुधार करना या नेतागिरी की प्रवृत्ति फक्कड़ मस्तमौला सन्त कबीर में नहीं थी, किन्तु वे समाज के कूड़ा-कर्कट या कुरूप को निकाल फेंकना चाहते थे. अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण वे स्वतः सुधारक बनना चाहते हुए भी राम-दिवाने थे. कबीर को सुधारक का पद प्राप्त हो ही जाता है. वास्तव में तो वे मानव के दुःख से उत्पीड़ित हो उसकी सहायता के लिए चले. जनता के दुःख-दर्द और उसकी वेदना सरस्वती बही थी.”

कबीर का सुधारक व्यक्तित्व

सुधारक कबीर के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों का विवेचन इस प्रकार से प्रस्तुत है-

1. सामाजिक सुधार—कबीर ने जहाँ धार्मिक और दार्शनिक क्षेत्र में सुधार लाने प्रयास किया है, वहीं उन्होंने समकालीन जीवन में परिव्याप्त, जातिगत, ऊँच-नीच और भेद भाव की भावना, छुआछूत की भावना, दुराचार की समस्या, मद्यपान और मांस-भक्षण की कुप्रवृत्तियों आदि पर भी तीव्र प्रहार किये हैं. समाज-सुधार की दृष्टि से कबीर की उक्तियाँ इतनी अधिक मार्मिक हैं कि वे कबीरकालीन समाज पर ही नहीं, अपितु आधुनिककालीन सामाजिक कुरीतियों पर भी पूर्णतः चरितार्थ होती हैं का

(क) आचरण की सात्विकता– समाज सुधारक की दृष्टि से कबीर का एक महान कार्य सात्विक आचरण पर बल देना माना जा सकता है. साधना में नारियों को बाधक मानते हुए उन्होंने लिखा था-

‘एक कनक अरु कामिनी दुर्गम घाटी दोय।

चलौ-चलौ सब कोई कहै पहुँचे बिरला कोय॥’

किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि वे नारी जाति के ही विरोधी थे. उनका विरोध भोग-विलासमयी नारियों से ही रहा है, क्योंकि पवित्र आचरण वाली सात्विक नारियों की उन्होंने प्रशंसा भी की है

‘पतिव्रता मैली भली काली कुचित कुबेस।’

(ख) छुआछूत का विरोध- छुआछूत की समस्या पर यद्यपि तीव्र कुठाराघात आधुनिक काल में गांधी जी द्वारा किया गया, किन्तु इस दिशा में कबीर भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने ब्राह्मण वर्ण द्वारा छुआछूत का प्रपंच खड़ा करने की भर्त्सना करते हुए कहा था-

‘काहे को कीजै पांडे छोति विचार छोतहिं से अपना संसार

हमरे कैसे लोहू तुम्मरे कैसे दूध तुम कैसे वांभन पांडे हम कैसे सूद

छोति-छोति करत तुम्ह हो जाए तो गुव्वास काए को आए।’

(ग) जातिगत ऊँच- नीच का विरोध-छुआछूत का विरोध करने के साथ-साथ कबीर ने जातिगत ऊँच-नीच की भावना पर भी तीव्र प्रहार किया है. एक ओर तो उन्होंने अपनी इस प्रकार की उक्तियों से मानव मात्र की समानता का प्रचार किया कि-

‘साई के सब जीव हैं, कीरी कुंजर दोय।’

x x x

‘जाति-पाँति पूछै नहिं कोइ, हरि को भजै सो हरि को होइ।’

तो दूसरी ओर उन्होंने कटुतापूर्वक ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व को चुनौती देते हुए यहाँ तक फटकारा कि यदि तुम वास्तव में ब्राह्मण होने के कारण हम नीची जातियों से श्रेष्ठ और महान हो तो फिर तुम्हारा जन्म-मार्ग भी हमारे समान क्यों है? क्यों नहीं तुम दूसरे मार्ग से उत्पन्न हुए हो?

‘जो तू बांभन बांभनी जाया।

और राह है क्यों नहीं आया॥‘

(घ) मांस-भक्षण और हिंसा का विरोध- मुसलमानों के साहचर्य के कारण हिन्दुओं में भी मांस-भक्षण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी, जिसकी कबीर ने तीव्र भर्त्सना की है. उन्होंने इस सन्दर्भ में बड़ा ही सजीव यह दृष्टान्त दिया है-

‘बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल।

जो नर बकरी ख़ात है, जिनको कौन हवाल॥’

इसी प्रकार उन्होंने मुसलमानों को फटकारते हुए कहा है-

‘दिन को रोजा रखत हैं, राति हनत हैं गाय।

यह तो खून वह बन्दगी, कैसे खुसी खुदाय।।’

(ङ) हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य पर बल- समाज-सुधारक के रूप में कबीर का योगदान इस दृष्टि से भी बड़ा महत्त्वपूर्ण रहा है कि उन्होंने अपने समकालीन सामाजिक जीवन में व्याप्त हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य की खाई पाटने का प्रयास किया है. उन्होंने दोनों ही धर्मावलम्बियों की साम्प्रदायिक कट्टरता का विरोध और उपहास करते हुए कहा था-

‘अरे इन दोऊ राह न पाई।

हिन्दुन की हिन्दुआई देखी, तुरकन की तुरकाई।।’

(च) कथनी और करनी का विरोध- कबीर दास ने कथनी और करनी में भेद रखने वाले व्यक्तियों का विरोध किया है. उनका यही विचार था कि जो कुछ कहा जाए, उसे पूरा किया जाये अन्यथा केवल कहने से कोई कार्य पूरा नहीं हो जाता है. उन्होंने कथनी करनी के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा-

कथनी मीठी खाँड-सी, करनी जो विस होय।,

कथनी तजि करनी करै, विष से अमृत होय॥

(छ) हिंसा का विरोध- कबीर दास ने अपने युग की हिंसा का घोर विरोध किया है. हिंसा करने वाले हिन्दू-मुसलमानों की निन्दा करते हुए कबीर दास ने कहा कि-

वै हलाल, वै झटका मारै, आगि दोऊ घर लागि।

तथा—

बकरी पत्ता खात है, ताकी काढ़ी खाल।

जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल॥

(ज) सन्त-असंत का भेद- कबीर दास ने सन्त-असंत, सज्जन और दुर्जन के भेद को बहुत ही अच्छी तरह से समझा है. दोनों के स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने कहा कि सन्त अनेक दुर्जनों के आ जाने पर अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं करते हैं, सन्तों की सच्चाई दूसरों की पीड़ा और कुप्रभाव को समाप्त करने में सक्षम होती है—

सन्त न छोड़े संतई कोटिक मिलै असंत।

मलय भुजंगहि बेधिया सीतलता न तजंत॥

कबीर सोई पीर है, जो जानै पर पीर।

जो पर पीर न जानहिं, जो काफिर वे पीर॥

2. धार्मिक (दार्शनिक) सुधार- कबीर दास ने अपने युग की धार्मिक (दार्शनिक) विभिन्नताओं को समन्वय का रूप देने का पुरजोर प्रयास किया. कबीर दास ने वैष्णव, शाक्त, बौद्ध, सिंद्ध, नाथों आदि हिन्दू उपासकों तथा इस्लाम धर्म के कट्टर एकेश्वरवाद और निराकारोपासना को गम्भीरतापूर्वक समझा. इनके परस्पर विभिन्न मतों को समन्वय का उन्होंने

ऐसा मार्ग दिखाया, जो सामान्य जनता के लिए भी सम्भव हो सका. दशरथ पुत्र राम को ही सर्वव्यापक परमेश्वर मानने वाले हिन्दुओं को फटकारते हुए कबीर दास ने कहा-

“दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना।

राम नाम का मरम न जाना॥’

कबीर दास ने इस राम के स्थान पर एक ऐसे निराकार ईश्वर का ध्यान पूजा करने का उपदेश दिया, जिसमें रूप-स्वरूप कुछ भी नहीं है-

‘जाके मुँह माथा नहीं, नहीं रूप-सरूप।’

3. मूर्ति पूजा आदि बाह्याडम्बरों का विरोध— कबीर दास ने किसी प्रकार की मूर्ति-पूजा, सिर मुड़ाने, तिलक छाप लगाने, माला जाप करने आदि की कटु आलोचना करते हुए बहुत बड़ा विरोध प्रकट किया. माला जपने वालों का विरोध करते हुए उन्होंने कहा-

माला फेरत जुग भया, गया न मनका फेर।

करका मनका डारि दे, मनका मनका फेर॥

माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माँहि।

मनुआ तो चहुँ दिसि फिरै, यह तो सुमिरन नाहिं॥

इसकी अपेक्षा कबीर ने चक्की की पूजा को उत्तम बताते हुए कहा है-

‘पाहन पूजै हरि मिलें तो मैं पूजूँ पहार।

या ते तो चाकी भली, पीस खाए संसार॥’

इसी प्रकार सिर मुंडाने का विरोध करते हुए उनके उद्गार हैं कि-

मूँड मुड़ाये हरि मिलें सब कोइ लेह मुड़ाया।

बार-बार के मूड़ते भेड़ न बैकुण्ठ जाय॥

मस्तक पर धार्मिक चिन्ह के रूप में तिलक छाप लगाने की प्रथा का विरोध करते हुए कबीर कहते हैं-

‘बैस्नों भया तो क्या भया बूझा नहीं विवेक,

छापा तिलक लगाय कर, दाधा लोक अनेक।’

4. बाँग लागने आदि आडम्बरों का विरोध- हिन्दुओं के बाह्याडम्बरों का विरोध करने के साथ-साथ कबीर ने इस्लाम धर्म के बाह्याडम्बरों का विरोध करके भी अपनी निर्भीकता का परिचय दिया है. उदाहरणार्थ उनकी यह व्यंग्योक्ति देखिए-

‘कांकर पाथर जोरि के मस्जिद लई चिनाय।

ता चढ़ि मुल्ला बाँग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय॥’

इसी प्रकार उन्होंने दिन में रोजा रखने और रात्रि में गाय का वध करने की प्रथा की निन्दा करते हुए मुसलमानों को फटकारा है-

“दिन को रोजा रखत हैं, राति हनत हैं गाय।

यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुसी खुदाय॥’

उन्होंने मुसलमानों द्वारा सुन्नत या खतना कराने की धार्मिक प्रक्रिया का भी विरोध किया है-

‘जो तू तुरुक तरुकिनी जाया।,

भीतर खतना क्यों न कराया।‘

हिन्दुओं में कबीर के आक्रोश के पात्र पंडित रहे हैं, तो मुसलमानों में उन्होंने मौलवियों को आड़े हाथों लिया है, जैसे-

कुकड़ी मारै बकरी मारै हक्क-हक्क करि बोलै,

सबै जीव सांई के प्यारे, उबरहुगे किस बोलै।

5. प्रेम और ज्ञान में समन्वय– कबीर दास ने अपने युग के अमानवीय तत्त्वों का विरोध करते हुए परस्पर मेल-मिलाप और प्रेम का जीवन बिताने का उपदेश दिया. वे ज्ञान को प्रेम से ही सम्भव मानते हुए कहते हैं-

पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुआ, पण्डित भया न कोय।

ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पण्डित होय॥

6. भाषा के क्षेत्र में समन्वय – कबीर दास ने अपने युग की भाषा की गड़बड़ी को दूर करने का बार-बार प्रयास किया है— इसीलिए उन्होंने अपनी भाषा में विभिन्न भाषाओं और बोलियों को स्थान दिया है. उन्होंने भाषा को जनभाषा के रूप में ही अपनाया है. इसीलिए उनकी भाषा को सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है..

7. समन्वयवादी दृष्टिकोण- कबीर दास के व्यक्तित्व का एक महान पक्ष समन्वयवादी पक्ष है. कबीर दास समग्र रूप से समाज, धर्म, दर्शन, राजनीति आदि के क्षेत्र में समन्वय चाहते थे. वे कहीं किसी प्रकार का असन्तुलन नहीं चाहते थे.

इस सम्बन्ध में उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है— “कबीर ऐसे ही मिलन बिन्दु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ एक ओर से ज्ञान निकल जाता था और दूसरी ओर शिक्षा, जहाँ एक ओर भक्तिमार्ग निकल जाता था और दूसरी ओर योगमार्ग, जहाँ एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती थी और दूसरी ओर सगुण भावना, उसी चौराहे पर खड़े थे. वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गये हुए मार्गों के दोष-गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाते थे.”

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि कबीर अपने युग की परिस्थितियों से विशेष रूप से प्रभावित थे. इन परिस्थितियों से बाध्य होकर उन्होंने एक सुधारक कवि के रूप में अमूल्य योगदान दिया है.

कबीर के धार्मिक और सामाजिक सुधार सम्बन्धी विचार

कबीर सच्चे सन्त थे. उन्हें मानवता प्रिय थी. उस समय मानवता के नाम पर जो पाखण्ड चलता था उससे उन्हें घृणा थी. इसीलिए उन्होंने अपने समय के सभी आडम्बरों का खण्डन किया. उनके विचार से उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी मानव स्वभाव में गुण और कर्म में यदि उच्चता नहीं है, तो कुल की उच्चता उसे उच्च नहीं बना सकती. कबीर कुल को नहीं, शरीर को भी नहीं, सदुणों को और सदाचार को महत्व देते हैं. जाति पाँति, छुआ-छूत आदि की जो मान्यतायें लोक में प्रचलित हैं, वे यथार्थ होने पर ही मान्यता प्राप्त कर सकती हैं अन्यथा कबीर कहता है-

“बड़ा भया तो का भया, जैसे पेड़ खजूर।

पेक्षी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर॥”

ऊंचे कुल का जनमिया, करनी ऊंच न होय।

सुबरन कलस सुराभरा, साधू निन्दै सोय॥

इसी आधार पर कबीर ने वैष्णवों की प्रशंसा तथा शाक्तों की निन्दा करते हुए कहा है-

(1) मेरे संगी द्वै जना, एक वैष्णव एक राम।’

(2) साकत बाभन न मिले, वैष्णव मिले चण्डाल॥’

कबीर मन की शुद्धि तथा साधु सत्संग पर बड़ा बल देते हैं ..

“मथुरा जावै, द्वारका जावै, जावै जगन्नाथ

साधु संगति हरि भगत बिनु कछु न आवै हाथ||”

कबीर का एक मात्र लक्ष्य था समाज से बुराई को मिटाना तथा अच्छाई को स्थापित करना. वे अत्याचारियों तथा घमंडियों को समझाते हुए कहते हैं-

“दुर्बल को न सताइये, जाकी मोटी हाय।

मुई खाल की साँस सो, सार भसम है जाय।।”

वे लोक कल्याण के लिये दृढ़ संकल्प थे, फिर भी लोक-कल्याण के मध्य गृहस्थ और वैरागी में इनकी दृष्टि में कोई भेद न था-

“बैरागी बिरकत भला, गिरही चित्त उदार

दुहूँ चूँका रीता पड़े, ताकूँ बार न पार।।

कबीर सज्जनता एवं शीलत्व को सर्वोपरि मानते थे-

“सीलवन्त सबसे बड़ा, सर्व रतन की खानि।

तीन लोक की सम्पदा, रही सील की आनि॥”

कबीर की साधना का पूर्ण आधार प्रेम है. पाखण्ड एवं बाह्याचार प्रेम के मार्ग बाधक प्रतीत होते हैं. इसी कारण उन्होंने साम्प्रदायवाद, जातिवाद आदि का खुलकर विरोध किया.

डॉ० राम कुमार वर्मा ने कबीर की इसी विचारधारा को ध्यान में रखकर लिखा है कि- “कबीर जिस सन्तमत के प्रवर्तक थे, उसमें बाह्य डम्बर के जितने रूप हो सकते थे, उनका बहिष्कार सम्पूर्ण रूप से किया है. वैष्णव के छाया-तिलक आदि बाह्य चिन्हों और आडम्बरों का वे विरोध करते हैं.

(1) “वैष्णव भया तो क्या भया, उपजा नहीं विवेक.”

(2) “पंडित कै आसन मारै, लम्बी माला जपता है.” अन्तर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहब लिखता है.”

इसी प्रकार पूजा पाठ, व्रत रखना, आरती करना आदि को वे गुड़ियों का खेल समझते हैं.

(1) “पूजा सा वह नेम व्रत, गुड़ियों का सा खेल.”

(2) “कर में तो माला फिरे, जीभ फिर मुख माहि.”

कबीर के युग में लोग सहजयानी, सहजपंथी का प्रचार किया करते थे. कबीर ने उनकी वाचलता देखी, सहज-सहज कहने के स्थान पर उन्हें सहज पंथ से बहुत दूर पाया, तो उन्हें सहन न हो सका और वे कहने लगे-

“साहिब- साहिब सबही कहै, साहिव न चीन्हे कोय।

जो कबीर छिल्या तजै, साहिब कही जे सोय।।”

कबीर ने जहाँ जहाँ पाखण्ड देखा, वहीं उसकी निन्दा की. चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध, चाहे शाक्य हो, चाहे जारवाक चाहे हिन्दू हो, चाहे मुसलमान सबमें वे सदाचार के महत्व को प्रतिष्ठित हुआ देखना चाहते थे. यदि भगवान सर्वव्यापक है, तो वह क्या सभी स्थान पर मिलेगा ?

(1) “जौरे खुदाय मसीत बसत है, और मुलुक किहि केरा.“

(2) “काकर पाथर जोरिके मस्जिद लयी बनाय.”

जनम से तो सभी शूद्र हैं, संस्कार ही उन्हें द्विज बनाते हैं. संस्कार-शून्य व्यक्ति द्विज नहीं बन सकता. इसीलिये कबीर ने लिखा है-

“जो तू बावन बावनी जाया, आनि बाट है काहे न आया.”

इसी प्रकार छूत अछूत की समस्या पर कबीर लिखते हैं-

“काहे को कीजै पाण्डे छोट विचार।

छोटई से ऊपजै संसार।।”

कबीर ने मूर्तिपूजा की भी निन्दा की है-

“पत्थर पूजै हरि मिलै तो मैं पूजौं पहार।“

कबीर ने हिन्दू और मुसलमान दोनों मतों में पाये जाने वाले आडम्बरों की निन्दा की है. भगवान के नाम पर जो दोनों में संघर्ष हुए हैं, उनकी कड़ी आलोचना की है.

(1) “अरे इन दोउन राह न पाई। हिन्दुअन की हिन्दुआई देखी तुरकन की तुरकाई॥”

(2) “एक निरन्जन अल्लाह मेरा।” हिन्दू तुरक दुंहूँ नहीं मेरा॥“

कबीर ने माँस, मदिरा आदि सेवन की भर्त्सना की है-

“बकरी पाती खात है, ताकी काढ़ी खाल।

जो नर बकरी खात हैं, तिनके कौन हवाल॥”

कबीर की दृष्टि में मन्दिर में ही ईश्वर का दर्शन करना तथा मस्जिद में ही खुदा का दीदार करना उचित नहीं है-

“जो खोदाय मस्जिद में बसत है

और मुलुक केहि केरा।

तीरथ मूरति राम निवासी

बाहर करै को हेरा।।”

कबीर ने धर्म की अव्यवस्था को देखकर धर्म के ठेकदारों की खूब कटु आलोचना की है. मुसलमान कुरान की दुहाई देते थे और हिन्दू वेद वाणी को प्रमाण बताकर अन्धविश्वासों को फैलाने का प्रयास करते थे. इसीलिये कबीर ने जमकर खरी खोटी सुनाया था.

(1) “घर-घर में सदा साई रमता, कटुक बचन न बोल रे॥”

(2) “सब घर मेरा साइयाँ, सूनी सेज न कोई. भाज तिन्हीं का हे सखी, जिन घट परघट होय॥”

कबीर की दृष्टि में राम और रहीम, कृष्ण और करीम में कोई अन्तर न था. यदि हमें ब्रह्मा की सच्ची अनुभूति हो जाय तो सारे धर्मों का संघर्ष समाप्त हो जायेगा.

”हमारे राम रहीम करीमा केसो, अलह रामसति सोई।”

डा० रामकुमार वर्मा के उपरोक्त विवेचन से यह स्वयं सिद्ध है कि कबीर धर्म से संकीर्ण बाह्याडम्बरों के विरुद्ध थे. इसीलिए उन्होंने उन सभी की आलोचना की. कबीर की भक्ति भावना समन्वयवादी थी, इसी कारण उन्हें कोई भी रूढ़िगत विचार ग्राह्य न था, समदृष्टि ही उनके जीवन का सिद्धान्त था, वही उनकी भक्ति भावना का मूलाधार था.

“कहौ सो नाम सुनौ सो सुमिरन, खाऊं पियो सो पूजा।

गिरह उजाड़ एक सम लेखौं, भाव न राखौं दूजा॥”

कबीर ने एक ओर व्यक्ति एवं धर्म के सुधारों के लिए प्रयत्न किया है, तो दूसरी ओर सगज की विभीषिकाओं को निर्मूल करने का प्रयास किया है. इसीलिए उन्होंने वर्ग-व्यवस्था का खण्डन किया था-

“जो तेहिं कर्त्ता वर्ण विचारा. जनमत तीन दण्ड किन सारा।”

कबीर ने हिन्दू समाज की छुआछूत की परम्परा को समाज के लिए पूर्णरूपेण व्यर्थ समझा था-

“कहुँ पाँडे, सुचि कवन ठाऊं जिहि घर भोजन बैठि खाऊं।”

कबीर समभाव में विश्वास रखते थे-

“एक बूंद एक मल मूतर, एक चाम, एक गूदर।”

कबीर के जीवन का आदर्श था, उदार भक्ति-भाव-

“राम बिना संसार धुंध कुहेरा, सिरि प्रगट्या जम का पेरा।’

निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि कबीर सत्य के प्रेमी हैं. जहाँ सत् है, वहीं धर्म है और वहीं कबीर का हृदय है. उनकी सुधार भावना में समन्वय की स्थिति प्रधान है. पर इतना स्पष्ट है कि वे सत् से असत् का समन्वय कभी न कर सके.

साधना पद्धति में भी भारतीय वेदान्त, सूफी साधना पद्धति, बौद्ध साधना पद्धति, नाथ पंथीय हठ योग साधना क्रिया आदि सबका समावेश उन्होंने अपनी साखियों, पदों आदि में किया है. उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की लीलाओं पर तो प्रकाश डाला ही है, साथ ही साथ अवतारी लीलाओं का भी उल्लेख किया है. वे सच्चे समाज सुधारक थे. इसीलिए वे संत के परमदर्शन को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्राप्त करना चाहते थे .

कबीर की समन्वयवादी विचारधारा

कबीर के समन्वयवाद को भली-भाँति समझने के लिए हमें कबीर की समकालीन परिस्थितियों पर दृष्टिपात करना होगा. विक्रम की पन्द्रहवीं शताब्दी में हिन्दू तथा मुसलमानों में परस्पर धार्मिक संघर्ष चल रहा था. विजेता होने के कारण मुसलमान अपने धर्म को हिन्दुओं पर थोपना चाहते थे और वे बलपूर्वक हिन्दुओं को मुसलमान बना रहे थे.

हिन्दू अपने धर्म को मुसलिम धर्म से किसी भी प्रकार निम्न नहीं समझते थे, वरन् उन्हें अपने धर्म पर अभिमान था. इधर हिन्दू अपने धर्म को सनातन समझते थे और उधर मुसलमान अपने धर्म को श्रेष्ठतम. ऐसी स्थिति में धार्मिक असहिष्णुता का बढ़ता जाना स्वाभाविक ही था.

यद्यपि मुसलमान, हिन्दुओं की अपेक्षा कुछ अधिक सुसंगठित थे. तथापि उनमें भी वर्ग-भावना बढ़ती जा रही थी और ये लोग भी परस्पर दूरसे-दूरतर होते जा रहे थे. यद्यपि इनमें परस्पर कटुता नहीं थी, तथापि धर्मान्धता का बढ़ जाना स्वाभाविक था. धार्मिक स्थिति का समाज पर भी प्रभाव पड़ना ही चाहिए था.

इस काल में आकर हिन्दुओं में वर्ण भावना यहाँ तक बढ़ी कि उच्च वर्ण वाले भिन्न वर्ग वालों से सम्बन्ध रखना अपमान समझते थे. इससे ऊंच-नीच की भावना बढ़ी और धीरे-धीरे. अस्पृश्य जातियाँ भी बढ़ीं. ब्राह्मण वर्ग तो इन अस्पृश्य जातियों की अपने ऊपर छाया भी नहीं पड़ने देना चाहता था.

उधर मुसलमानों में भी शेख, सैयद, मोमिन, पठान आदि वर्ग बन गये और वे भी एक-दूसरे को अलग समझने लग गये. सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि संघर्ष की स्थिति को कोई कम नहीं कर रहा था, प्रत्युत इन वर्गों में निरन्तर ऐसे लोगों का जन्म हो रहा था जो अपने वर्ग को श्रेष्ठतम तथा श्रेयस्कर समझकर उसके प्रचार-प्रसार में लगे हुए थे.

सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाले नये नये ग्रन्थों का निर्माण करने में लगे थे और इन ग्रन्थों पर टीकाएँ तक लिखी जा रही थीं. इस प्रकार समग्र देश में एक वितण्डावाद से उत्तरोत्तर अज्ञान की वृद्धि और ज्ञान का हास होता जा रहा था, सत्य का पता लगाना एक दुष्कर कार्य बन गया था.

कबीर का सामाजिक समन्वय

कबीर ने देखा कि समाज में जो लोग तथाकथित उच्च जाति में जन्म लेते हैं, वे अपने को ऊंचा समझते हैं और निम्न जातियों को अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं. कबीर ने इस ऊंच-नीच के भेद-भाव को बहुत ही बुरा बताया तथा इस प्रकार की भावना रखने वालों को बड़ी खरी खोटी सुनायी.

कबीर की दृष्टि में ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाले तथा अन्त्यज के घर जन्म लेने वाले में कोई मूलभूत अन्तर नहीं है, दोनों की शरीर रचना में भी कोई भेद नहीं है. इसीलिए उन्होंने हिन्दू-मुसलमान दोनों को फटकारते हुए कहा है-

“नहीं को ऊंचा नहीं को नीचा।

जाका प्यंड ताही का सींचा॥

जो तं बांमन बंभनी जाया।

तौ आंन बाट है काहे न आया॥

जो तूं तुरक तुरकनी जाया।

तौ भीतरि खतनां क्यों न कराया।।

कहै कबीर मधिम नहीं कोई।

सो मधिम जा भुखी राम न होई॥”

कबीर की मान्यता थी कि हम सभी एक ही परमतत्व के उपजाए हुए हैं, अतएव जाति-पाँति, ऊंच-नीच, छुआ-छूत की भावना उचित नहीं है.

धार्मिक समन्वय

जिस समय सम्पूर्ण देश में वितण्डावाद से उत्तरोत्तर अज्ञान की वृद्धि और ज्ञान का हास होता जा रहा था कबीर का पदार्पण हुआ. वे पढ़-लिखे तो नहीं थे स्वयं उन्होंने अपने विषय में लिखा है-

“मसि कागद छुआ नहीं,

कलम गही नहिं हाथ।“

कबीर जाति के जुलाहे थे, उस समय वर्ण, वर्ग और सम्प्रदाय भावना जोरों पर थी, अतः किसी गुरु के पास जाकर शास्त्रों का अध्ययन कर पाना भी कबीर के लिए मुश्किल था. ऐसी स्थिति में कबीर ने अपने चारों ओर के जीवन को देखा और उसी जीवन से कुछ सिद्धान्त निष्कर्ष रूप में निकाले. परिस्थिति के निरीक्षण की उनमें योग्यता थी, इसीलिए उनके द्वारा स्थिर किये गये सिद्धान्तों का बड़ा मूल्य है. अपने चारों ओर के वातावरण का पर्यवेक्षण कर ही उन्होंने यह सिद्धान्त स्थिर किया था-

‘जो अमासो आनवै, कल्या सो कुमिलाइ . जो चिणियाँ सो ढहि पडै, जो आया सो जाइ.’

उनके कथन का तात्पर्य यह है कि संसार के समस्त पदार्थ नश्वर हैं, इनमें से एक भी स्थायी नहीं है, अतः किसी को सत्य नहीं मानना चाहिए. उनकी दृष्टि में सत्य वही है जो स्थिर और चिरंतन है जो सदैव अद्वैत और एक समान तथा अधिकृत रहता है.

वे यह मानते थे कि सत्य से अनेकों अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सृष्टियाँ तो सम्भव हैं, किन्तु वह सदैव अविकारी रहता है. इस सत्य को कबीर ने अनेक नामों से अभिहित किया है. डॉ० परशुराम चतुर्वेदी का कथन है- ‘उसे (उक्त सत्य को कबीर ने) कभी निर्गुण, कभी सगुणवत् और अधिकतर निर्गुण एवं सगुण दोनों से ‘परे’ का ‘परम पद’ कहकर ही व्यक्त किया. किन्तु फिर भी वे उसे व्यक्तित्व प्रदान करने से नहीं चूके और एक कोरे सगुणवादी भक्त की भाँति उसे ‘बाप’, ‘जननी’, ‘साहब’ ‘वा ‘पीव’ तक कहते रह गये.

कबीर के ‘समन्वयवाद’ के विषय में जो निष्कर्ष निकलता है. उसे डॉ० परशुराम चतुर्वेदी के शब्दों में यों रखा जा सकता है- “कबीर साहब के समन्वयवाद की आधारशिला परम तत्व के केवल, नित्य तथा एकरस होने उस पर आश्रित बहुरूपिणी सृष्टि के अस्थिर होने और उसके विविध अंगों के, उनकी मौलिक एकता के कारण एक समान सिद्ध होने पर स्थित है. इसी कारण उन्हें अधिक तर्क-वितर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ती.”

विभिन्न धर्मो एवं सम्प्रदायों के इष्टदेव की नामावली के विषय में उनका कथन है-

“जोगी गोरख गोरख करै, हिन्दू राम नाम उच्चरे।

कबीर को स्वामी घटि घटि रह्यो समाइ॥

वे आगे भी कहते हैं कि-

“हमारे राम रहीम करीमा केसो, अलह राम सति होई॥”

कबीर के उपर्युक्त कथनों का आशय यह है कि हमें उस सत्य के विभिन्न नामों के पचड़े में न पड़कर उसे परम तत्व के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए. जो लोग उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं तथा उस पर व्यक्तित्व का आरोप करते हैं वे वस्तुतः उस परम तत्व से अनभिज्ञ हैं. इसी अनभिज्ञता के कारण भ्रम की उत्पत्ति होती है जिससे सारे संघर्ष उत्पन्न होते हैं. कबीर के अनुसार तो वह सत्य सबमें रम रहा है, विश्व का ऐसा एक भी कण नहीं, जिसमें वह व्याप्त नहीं है.

साधनात्मक समन्वय

साधना के जिस मार्ग को कबीर ने अपनाया, उसमें भी वे समन्वयवाद लाए. साधना के क्षेत्र में उनकी मान्यता है कि हमें उस परम सत्य का परिचय पाकर उसके साथ एकाकार हो जाना चाहिए. इस तदाकारिता की स्थिति वही होनी चाहिए जो बिन्दु की जल में होती है. यह सब कुछ हमें बड़े ही सहज भाव से करना चाहिए; इसके लिए किन्हीं बाह्याचारों की आवश्यकता नहीं है. इसलिए आन्तरिक साधना पर बल देते उन्होंने बाह्याचारों का विरोध किया-

“जप, माला, छापा, तिलक, सरै न एकौ काम।

मन कांचे नाचे वृथा, सांचे रांचै राम॥”

साधना के क्षेत्र में बाह्याडम्बरों का विरोध कर सभी धर्मों तथा सम्प्रदाय के अनुयायियों को एक ठीक मार्ग पर ले आना ही कबीर का उद्देश्य था, अन्य कुछ नहीं. इस प्रकार विभिन्न धर्मों तथा सम्प्रदायों में समन्वय स्थापन का भी श्रेय कबीर को है.

निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि- “कबीर का ‘समन्वयवाद” न तो किसी प्रकार का ‘समझौता है और न भिन्न वादों से चुनी ‘अच्छाइयों’ का समुच्चय मात्र है, जिसमें किसी को आपत्ति करने का कोई अवसर न मिल सके. यह वास्तव में कोई ‘वाद’ भी नहीं. यह एक प्रकार का सुझाव है, जिस पर स्वयं कबीर साहब ने अमल किया है और जिस पर निरपेक्ष होकर विचार करने को सभी स्वतन्त्र हैं.”

कबीर का संग्रहवाद

कबीर केवल संग्रही मात्र नहीं थे. बल्कि वे सारतत्व को निकालने वाले थे. यदि वे कुछ अंशों में समन्वयवादी थे तो सारग्रही पूरे अंशों में थे. उन्हें ‘समन्वयवादी’ से अधिक उपयुक्त सारग्रही’ कहना होगा. कबीर ने स्वयं कहा है-

“सार संग्रह है सूप ज्यूँ त्यागे फरार्क आसार”

निर्गुणधारा को हम ‘दीने इलाही’ की समन्वयात्मक प्रयास नहीं मान सके. जिस अर्थ में हम अकबर को समन्वयवादी कह सकते हैं, उस अर्थ में कबीर को नहीं. अकबर की भाँति किसी नवीन धर्म की चेष्टा कबीर ने नहीं की. न कबीर ने अकबर की भाँति योजना बनाकर सभी धर्मों की अच्छी बातें चुनकर इकट्ठी कर लीं. अतः ‘दीने इलाही’ के पीछे एक संग्रहकर्ता की कल्पना है.

निर्गुणधारा के पीछे एक सारग्राही की कल्पना है, जो अचानक नहीं उपजी. एक दीर्घ परम्परा के स्वाभाविक क्रम, भारतीय चिन्ता-धारा की स्वाभाविक शृंखला के रूप में चली आई. संग्रह और सारग्रह्य का अन्तर दादू की उस उक्ति से स्पष्ट होता है जिसमें उन्होंने कहा है कि साधू को तो बछड़े की भाँति पूँछ और सीगों की उपेक्षा कर दूध पीने के लिये तत्क्षण गाय के स्तन की ओर ही दौड़ जाना पड़ता है.

कबीर के हृदय का कपाट खुला हुआ था- सभी हितकर प्रभावों के प्रति. जैसा कि डा० बड़थ्वाल (हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय) ने कहा कि वे वेदान्ती और वैष्णव, सर्वात्मवादी और परात्परवादी अथवा ब्राह्मण और सूफी पृथक् पृथक नहीं थे. सभी कुछ एक साथ थे.” उन्होंने पूर्ववर्ती अनेक बातें ग्रहण की थीं, फिर भी उनकी साधना वहीं नहीं थी जो योगियों या सहजयानियों की थी अथवा जो सूफियों की थी. वास्तव में उनकी विचार पद्धति का आधार स्वानुभूति है. उन्होंने स्वयं कहा है कि मैंने पराश्रय ग्रहण करने के लिये कहीं दौड़ धूप नहीं लगाई.

वे कहते हैं-

‘करत विचार मन ही मन उपजी, ना कहीं गया न आया।’

सारसंग्रही भी वे ऐसे थे जो चैतन्य रूप से कुछ ग्रहण नहीं करता. जो स्वतः और सहज रूप से गृहीत हो जाय, उसी को महत्वपूर्ण माना.

अतः कबीर संपहवादी तो थे ही नहीं, समन्वयवादी और सारमाही पूर्णतः थे. सारमाही भी वैसे कि जो स्वतः सहज सा हो गया, वही महत्वपूर्ण माने. यही कारण है कि कबीर दास के निर्गुण मत में अनेक धाराओं और स्रोतों का जल होने हुए यह कहना कठिन होता है कि कौन सा जल किस स्रोत का है. वे सभी स्वानुभूति के रंग में मिलकर अमृत बन गये हैं. कबीर की सारग्रही वृत्ति के सम्बन्ध में बाबू श्याम सुन्दर दास का कथन है कि-

“कबीर मधुकरी वृत्ति के जीव थे. उन्हें जहाँ कहीं अपनी रुचि का कुछ मिलता था, उसे ग्रहण कर अपनी रुचि के अनुसार जनता के सामने प्रकट करते थे.

समन्वयवाद और खण्डन वृत्ति

आचार्य सीताराम चतुर्वेदी का मत है कि- “समन्वयवादी व्यक्ति किसी का खण्डन करके समन्वय नहीं स्थापित करता वह तो सबकी श्रेष्ठत्ताओं में व्याप्त मौलिक एकता खोजकर उसके द्वारा सबको एक करने की चेष्टा करता है. अतः उन्हें समन्वयवादी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए.”

अगर देखा जाय तो समन्वय और खण्डन में सैद्धान्तिक दृष्टि से विरोध होते हुए भी व्यावहारिक दृष्टि से अंतर नहीं पड़ता और फिर कबीर के समय में आडम्बरों, रूढ़ियों और अंधविश्वासों ने जैसे धर्म और समाज को प्रस रखा था, उसे देखते हुए खण्डनवृत्ति स्वाभाविक ही थी.

वास्तव में कबीर का खंडन खंडन के लिये न होकर सत्यनिष्ठा से प्रेरित है. इसके मूल में विध्वंसात्मक प्रवृत्ति न होकर रचनात्मक प्रेरणा है. यह खंडन किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं अपितु सब धर्मों और वर्गों के मिथ्याचारों का है. और फिर यह खंडनमूलक ही नहीं उपदेशमूलक भी है तथा सात्विकता, नैतिकता तथा सदाचार के आदर्शों से प्रेरित है.

उनकी उग्रता के मूल में बहुत कुछ सत्यनिष्ठा, निष्कपटता तथा अक्खड़पन और फक्कड़पन की प्रकृति है न कि पक्षपात की या किसी मत और पंथ के आग्रह की. कबीर की क्रांतिदर्शी भावना सामाजिक और आध्यात्मिक साम्य लाने के लिये प्रयत्नशील रही जिसमें मानव मात्र के साम्य पर जोर दिया गया- राम रहीम की एकता कहा गया.

डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की इस विशेषता को परस्पर विरोधी परिस्थितियों का मिलन बिन्दु कहा है. जहाँ से एक ओर हिन्दुत्व निकल आता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर से अशिक्षा, जहाँ एक ओर योग-मार्ग निकलता है, दूसरी ओर भक्ति मार्ग, जहाँ से एक ओर निर्गुण भावना निकलती है और ओर से सगुण साधना.

ऐसे प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे. वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गये हुए मार्गों के दोष-गुण उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाते थे. यह कबीर का भगवद्दत्त सौभाग्य था. इस प्रकार कबीर के समन्वय भाव को प्रशस्त चौराहा और मिलन-बिंदु कहा गया है.

कबीर का यह समन्वय वास्तव में तुलसी से भिन्न था; यद्यपि दोनों ने ‘राम’ में ही त्रय-ताप निवारण औषध खोजी थी. तुलसी की सुसांस्कृतिक वाणी ने एक विद्वान् और शास्त्रज्ञ की भाँति राम-रसायन की चर्चा की थी जिसमें सार-संग्रहता की भावना और भक्ति की चिन्तामणि का प्रकाश था. किंतु कबीर अशिक्षित भी थे और अक्खड़ भी, आडम्बरों और पाखंडों से उन्हें विशेष चिढ़ थी अतएव उनकी वाणी में उग्रता, व्यंग्य, तीखापन, खंडन, सहज ही में आ गया.

इस प्रकार तुलसी और कबीर दोनों का लक्ष्य एक था सत्यधर्म के राजडगर का निरूपण. किंतु मार्ग और साधना पद्धति में पर्याप्त भिन्नता थी यद्यपि दोनों के नाम-आधार राम ही थे.

इस प्रकार कबीर का संतमत कोई मौलिक उद्भावना नहीं अपितु प्राचीन धार्मिक एवं सामाजिक परम्पराओं का यथासंभव समन्वय हैं. कबीर को तत्कालीन विचारधाराओं से जो भी सारयुक्त मिला, उसे अपने मत में प्रश्रय दिया. इसीलिये उनकी वाणी तत्कालीन विचारधाराओं का प्रशस्त चौराहा बन सकी.

राम के भक्त होते हुए भी वह राम-रहीम की चर्चा कर सके, सहज साधना के विश्वासी होते हुए भी वह राम-रहीम की चर्चा कर सके, सहज साधना के विश्वासी होते हुए भी योग अध्यात्म और हठयोग का उल्लेख कर सके, निर्गुणवादी होते हुए भी सगुणवादियों की भाँति ब्रह्म का विचार कर सके, ज्ञानाश्रयी होकर भी भक्ति का प्रसार कर सके, मुसलमान होते हुए भी वैष्णवों का सात्विकता तथा सदाचार का उपदेश दे सके. समन्वय का तन्तु, एकता का प्रयास उसकी वाणी में सर्वत्र मिलता है.

कबीर दास की भक्ति भावना

कबीर ज्ञानी होने के साथ ही साथ भक्त और विरक्त भी थे. वे निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे, किन्तु वैष्णव स्वामी परमानन्द से उन्होंने भक्ति का जो वरदान प्राप्त किया वह अद्वितीय था. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भक्ति के सम्बन्ध में लिखा है कि-

“यह (भक्ति) योगियों के पास नहीं थी. सहजयानी सिद्धों के पास नहीं थी, कर्मकाण्डियों के पास नहीं थी, पण्डितों के पास नहीं थी, मुल्लों के पास नहीं थी, काजियों के पास नहीं थी. इस परम अद्भुत रत्न को पाकर कबीर कृतकृत्य हो गये . भक्ति भी किसकी है राम नाम की. ”

कबीर व्यक्तिगत साधना के समर्थक और ज्ञानमार्गी थे. इसीलिये उन्होंने राम से अपने कई नाते-पिता, पति, पुत्र और सेवक आदि स्थापित किये. वे प्रदर्शन को भक्ति का अंग मानने के लिए तैयार नहीं थे. यद्यपि कबीर ने भक्ति को दुःसाध्य कहा है किन्तु उसे सुलभ और सहज मानते हुए उसकी उपयोगिता को स्वीकार किया है फिर भी वे उसे (अन्ध-भक्ति) के रूप में मानने को तैयार नहीं. उन्होंने ‘ज्ञान- भक्ति’ को श्रेयस्कर माना है.

कबीर की यह मान्यता है कि भक्ति नितान्त निष्काम होनी चाहिए. निष्काम भक्ति से ही स्वाभाविक सरल वृत्तियाँ जागृत होती हैं और प्रभु की अनुभूति का मार्ग सुलभ हो जाता है. भक्त केवल भक्ति चाहता है, स्वर्ग नहीं. ज्ञान लाभ के बाद मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है. इसीलिए कबीर दास मृत्यु के पश्चात् मोक्ष पाने के प्रश्न को श्रेयकर नहीं मानते.

सहज प्रेम भक्ति

कबीर ने सिद्धों, नाथ-पंथियों, सूफियों तथा वैष्णवों के भिन्न-भिन्न सिद्धान्तों को अपनाकर भक्ति का एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जो सभी को सुलभ और ग्राह्य हो सके. ब्रह्म को निराकार कहते हुए भी उन्होंने उनका वर्णन साकार की भाँति ही किया है और ब्रह्म के अवतारी नामों को रघुनाथ, रघुराव, राम, मुरारि, हरि, नारायण, गोविन्द, राजाराम आदि रूपों में ही स्वीकार किया है. इन नामों के द्वारा पौराणिक आख्यानों में भक्तों की रक्षा के लिये उनके द्वारा किये गये कार्यों की ओर संकेत भी किया है.

कबीर की इस भक्ति पद्धति में मायावाद और अद्वैतवाद का सम्मिश्रण हुआ है. कबीर की भक्ति का आधार अव्यक्त और निर्गुण है, किन्तु उसमें वैष्णवों की वह माधुर्य भावना समाहित है, जो हृदय में रस की सृष्टि करके प्रेमी को भगवान के प्रेम में तन्मय कर देती है. वैष्णवों में भक्ति के जो नौ रूप (नवधाभक्ति) माने गये हैं, यह कबीर साहित्य में सर्वथा उपलब्ध हैं श्रीमद्भागवत में नवधा भक्ति इस प्रकार बताई गई है-

श्रवण कीर्तन विष्णोः स्मरण पाद सेवनम्।

अर्चने वन्दने दास्ये सख्यामात्मनिवेदनम्॥

अर्थात् श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवन, अर्चन, चन्दन, दास्य संख्य तथा आत्मनिवेदन भक्ति के ये सभी रूप कबीर को साखियों में प्राप्त हो जाते हैं. कबीर की सहज भक्ति प्रेमपथ पर चलकर अपने अराध्य तक पहुंचते हैं. उन्होंने लिखा है कि-

अब हरि हूँ अपनी करि लीनों।

प्रेम भगति मेरी मन भीनों।।

उनकी सहज प्रेमभक्ति कान्ताभाव से आत्म-समर्पण करके भी अपने आराध्य से किसी भी प्रकार का सांसारिक प्रतिदान नहीं चाहती. वह पूर्ण निष्काम है. वे कहते हैं-

‘का माँगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई।’

नारदीय भक्ति-कबीर ने नारदीय भक्ति को श्रेष्ठ बताया है. उन्होंने कहा भी है कि-

‘भगति नारदी मगन सरीरा इह विधि भव तरि कहै कबीरा।

डॉ० त्रिगुणायत ने नारदीय भक्ति के आधार पर भक्ति के ग्यारह प्रकार माने हैं-गुणामाहात्म्यसाक्ति, रूपासक्ति, पूजा सक्ति, स्मरण सक्ति, दास्यासक्ति, संख्यासक्ति, कांतासक्ति, वात्सल्या सक्ति, तन्मयासक्ति, परमविरहासक्ति और आत्म निवेदन सक्ति.

कबीर की भक्ति में प्रेम की उत्कृष्टता है।

विरह की तीव्रता को देखकर कतिपय विद्वानों ने इसे सूफी प्रभाव माना है किन्तु प्रियतम से तादात्म्य की ऐसी ही तड़प या बेचैनी नारदीय भक्ति सूत्र में भी बताई गई है. केवल यही है कि सूफियों की भाँति कबीर ने भी विरह को गुरु की देन माना है. कुसंग त्यागकर ईश्वर और साधु कृपा से जीव पूर्व जन्म के संस्कारों के वशीभूत होकर भक्ति की चेष्टा करता है. किन्तु सांसारिक मायाजाल में पड़े हुए लोग प्रेम की पवित्रता का विधिवत् निर्वाह नहीं करते. सच्चे भक्त प्रेम में विभोर होकर अपने शरीर की चिन्ता और आशा छोड़ देता है.

कबीर ने निष्काम भक्ति का महत्व बताते हुए अनासक्त भाव का प्रतिपादन किया है. उनके विचार से प्रेम लक्षणा भक्ति का थोड़ा सा समय भी जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है. भक्ति में सुख-दुःख की कल्पनाओं को कोई स्थान नहीं देना चाहिए और निष्ठापूर्वक भगवान में विश्वास रखते हुए मन को दृढ़ करना चाहिए. कबीर ने लिखा है कि-

दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करै न कोय।

जो सुख में सुमिरन करै, दुख काहे को होय॥

वस्तुतः कबीर की सहज प्रेमभक्ति का नाम ही नारदीय भक्ति है. इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है. नारद का तात्पर्य यह है कि जिस रूप में ब्रज की गोपियों ने भगवान कृष्ण की भक्ति की वही परम प्रेम रूपा भक्तिश्रेष्ठ है. गोपियों और भगवान कृष्ण का जो अन्योन्याश्रित प्रेम-भाव श्रीमद्भगवत् के दशम स्कन्ध में निरूपित है, वही प्रेम रूपा भक्ति का साध्य है. वस्तुतः कबीर की भक्ति साधना का भी लक्ष्य यही था. कबीर ने भक्ति की प्रेरणा के तीन मूल स्रोत माने हैं-

(1) भगवत्कृपा- भगवान की कृपा से जिसे भक्ति का वरदान मिलता है, वही अविचल होकर भक्ति पथ पर चल सकता है. किसी प्रकार का प्रलोभन या भय उसे विचलित नहीं कर सकते हैं. कबीर ने कहा है-

“जिसहि चलावै पंथ तू, तिसहि भुलावै कौंण।’

(2) गुरुकृपा- शिष्य के हृदय में प्रेम-भाव लगाकर गुरु ही भक्ति की प्रेरणा देता है. और भक्त भगवन्नाम को स्मरण करता हुआ भक्ति का मार्ग पकड़ लेता है. बिना गुरु की कृपा से यह कार्य सम्भव नहीं है.

संसार की असारता का ज्ञान- संसार की असारता का ज्ञान होने पर भक्ति जाग्रत होती है. ज्ञान वैराग्य पैदा होने पर ईश्वर के प्रति प्रेम और आकर्षण उत्पन्न होता है. यही प्रेम भावना दृढ़ होने पर आनन्द या मुक्ति का द्वार दिखाती है और जीव आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाता है.

इस प्रकार कबीर ने भक्ति को वह साधन माना है जो भगवान के स्वरूप का ज्ञान कराती है. किन्तु साध्य रूप में वह भगवान या भक्त से अभिन्न होती है. कबीर की सहज भक्ति सदैव बीच का रास्ता अपनाती है. कबीर के सामने कछुए की भाँति गर्दन सिकोड़ने वाला हिन्दू धर्म तथा गर्दन पर तलवार चलाने वाला नृशंस इस्लाम धर्म विद्यमान था.

दोनों एक-दूसरे को काट रहे थे. परिणामतः कबीर ने देश-काल के लिए हिन्दू और इस्लाम धर्म के बीच का रास्ता अपनाया. उन्होंने अपनी सहज प्रेम भक्ति में न तो जाति, व्रत, उपवास, संध्या, गायत्री आदि को स्थान दिया और न रोजा, नमाज को ही स्वीकारा. उन्होंने आत्मस्थ तीर्थ की महत्ता पर जोर देते हुए कहा-

“सबके घट-घट राम हैं, दुनिया देखे नाहि”

अतः तीर्थाटन, रोजा, नमाज़ आदि करते रहने पर भी यदि मन की शुद्धि न हुई तो सब कुछ बेकार है. अतः उन्होंने धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था, प्रतिमा पूजन एवं बाहरी कर्मकाण्ड के प्रदर्शन की तीव्र आलोचना की. इसके अतिरिक्त स्वामी रामानुजाचार्य एवं स्वामी रामानन्द के विचारों को व्यावहारिक रूप देकर जनता में फैलाया. उनकी भक्ति में भक्ति, ज्ञान एवं कर्म का समन्वित रूप मिलता है.

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि- “धर्म का प्रवाह ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है. इन तीनों के सामजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है. कर्म के बिना वह लूला-लंगड़ा, ज्ञान के बिना अधा और भक्ति के बिना हृदय-विहीन तथा निष्माण रहता है. यही कारण है कि कबीर ने भक्ति, ज्ञान तथा कर्म का एक समन्वित रूप प्रस्तुत किया है.

अन्ततः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कबीर ने सहज भक्ति को सर्वोपरि बताकर प्राप्ति अथवा आत्म निवेदन की महत्ता प्रतिपादित की है और भक्ति के अन्य उपकरणों को भी मान्य ठहराया है. इस सम्बन्ध में डॉ० गोविन्द त्रिगुणायत का कथन है-

“कबीर की भक्ति की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं. यह भारतीय होकर भी सार्वलौकिक और सार्वभौमिक है. यह अत्यन्त सहज और सरल होकर भी ‘खड्ग की धार’ के समान कठिन और कष्टसाध्य है. इसका कारण यही है कि यह प्रधान है. बाह्य विधि-विधानों का उसमें कोई स्थान नहीं है. इसमें सर्वत्र सदाचरण, सहजोपासना आदि पर विशेष जोर दिया गया है.”

कबीर दास का रहस्यवाद

रहस्यवाद की दुनिया में कबीर दास का स्थान सर्वोपरि है. उनके रहस्यवाद में हमें रहस्यवादी अनुभूति की तीनों दशाएँ अपनी पूर्णावस्था में प्राप्त होती हैं, अन्य रहस्यवादी कवियों में यह विशेषता दुर्लभ है. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कहा है-

“चिन्तन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है।

भावना के क्षेत्र में वह रहस्यवाद’ है।।”

डॉ० रामकुमार वर्मा के अनुसार – “रहस्यवाद जीवात्मा की उस अन्तर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिसमें वह है और आलौकिक शक्ति से अपना शान्त और निश्छल सम्बन्ध जोड़ना चाहती है और वह सम्बन्ध यहाँ तक बढ़ जाता है कि दोनों में कुछ भी अन्तर नहीं रह जाता है. “

हिन्दी साहित्य के सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि कबीर दास ही हैं. इनसे पूर्व हिन्दी साहित्य में नाथ पंथियों, हठवादियों, सूफियों आदि का प्रभाव था. कबीर के काव्य में इन प्रभावों को समन्वित कर रहस्य भावना का रूप निर्मित हुआ.

कबीर का काव्य साधनात्मक रहस्यवाद है. इसके अन्तर्गत आत्मा का परमात्मा से जो चिर सम्बन्ध है उसकी व्याख्या की जाती है. वास्तव में रहस्यवाद के मूल में अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा का भाव रहता है, कबीर भी अव्यक्त सत्ता से प्रभावित हैं. उसका वर्णन करते समय उनकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है.

“कहत कबीर यह अकथ कथा है।

कहता कही न जाई॥”

गूंगे के कबीर का कथन है कि परमसत्ता तो संसार के कण-कण में व्याप्त है, उनकी दृष्टि में प्रभु की अनुभूति अवर्णनीय है, वह गूंगे के गुण के समान है-

“अकथ कहानी प्रेम की कछु कही न जाय।

गूँगे केरी सरकरा त्यों बैठा मुसकाय॥”

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने रहस्यवाद के दो रूप माने हैं-

(क) साधानात्मक रहस्यवाद (ख) भावात्मक रहस्यवाद

रहस्यवाद के उपर्युक्त दोनों रूप कबीर के काव्य में मिलते हैं.

(क) साधनात्मक रहस्यवाद

साधनात्मक रहस्यवाद में साधक अज्ञात तथा अकथ्य को जानने का प्रयास करता है. इसी कारण साधनात्मक रहस्यवाद कुछ कठिन एवं जटिल भी है. महात्मा कबीर ने साधनात्मक रहस्यवाद में प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया है. कुण्डलिनी, बाड़ी जाल गंगा-जमुना, सरस्वती, पट्चक्र आदि का उन्होंने खुलकर प्रयोग किया है. यथा-

“अवधू परा मन मतिवारा

उत्पनि चढ्या मगन रस पीवै त्रिभुवन भया उजियारा।”

(ख) भावात्मक रहस्यवाद

कबीर के काव्य में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति भी भली प्रकार हुई है. भावात्मक रहस्यवाद माधुर्य भाव से प्रेरित है, इसके अन्तर्गत कविगण परमात्मा पुरुष और आत्मा को नारी रूप में चित्रित करते रहे हैं. जीवात्मा रूपी पत्नी अपने परमात्मा रूपी पुरुष से मिलने के लिये निरन्तर व्याकुल रहती है. कबीर भी राम की ‘बहुरिया’ बन जाते हैं-

‘यह तन जारौं मसि करौं लिखौं राम का नाउं।

लेखनि करौं करंक की लिखि राम पठाऊ।।”

सूफी सन्तों एवं मुस्लिम धर्म के सिद्धान्तों का भी महात्मा कबीर पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है. हल्लाज मंसूर के प्रणयवाद प्रभाव देखिए-

“कबीर बादल प्रेम का, हम पर बरसा आई।

अन्तर भोगी आत्म, हरी भई बनराई।।“

प्रेम भाव की अभिव्यक्ति देखिये-

“नैना अन्दर आव तू, नैनन झाँपि तोहि लेऊं।

न मैं देखूं और को, ना तोहिं देखन देऊं।।“

कबीर अपनी रहस्य भावना को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं. कबीर ने भी ईश्वर को पुरुष और आत्मा को स्त्री माना है-

“हरि मोरे पति मैं राम की बहुरिया।

राम बड़े मैं छुटक लहुरिया।।”

कबीर ने आत्मा और परमात्मा के विवाह की सुन्दर कल्पना की है.

“दुलहिनी गावहु मंगलाचार।

हमारे घर आये हो राजाराम भरतार।।“

कबीर की रहस्यवाद परम्परागत है. अतः उनके काव्य में हठयोगियों की सुषमा, कुण्डलिनी आदि नाड़ियों का भी वर्णन हुआ है. इस प्रकार के भावों को प्रकट करने के लिए कवि ने उलटबाँसी तथा संध्या भाषा का प्रयोग किया है.

कबीर का रहस्यवाद अद्वैतवाद पर आधारित है, अर्थात् जीवात्मा और परमात्मा का पार्थक्य नहीं है, दोनों एक ही हैं. कबीर दास जी ने अद्वैतवाद के सिद्धान्त पर पूर्णरूपेण अपनी श्रद्धा प्रकट की है.

कबीर के रहस्यवाद में सूफी का भी प्रभाव है. कबीर दास का अभिमत है-

“लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल।

लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।।”

कबीर का रहस्यवाद प्रभु के प्रेम पर आधारित है. प्रभु के प्रति उनकी दाम्पत्य भाव की भावना ही उनके प्रभु प्रेम की परिचायक है.

“सांई बिनु दरद करेजे होय।

दिन नहि चैन रात नहिं निंदिया कासे कहूँ दुख होय।।”

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि कबीर के रहस्यवाद की उपर्युक्त उक्तियाँ उनके विकल हृदय की तड़प को सूचित करती हैं जिनकी गूंज आधुनिक काल के रहस्यवादी कवियों में भी स्पष्ट सुनाई देती है. कबीर ने समाज सुधार विषयक उक्तियों में नौरसता तथा शुष्कता का समावेश कर दिया लेकिन रहस्यवाद की उक्तियों में माधुर्य, वेदना और स्नेह का अत्यन्त कवित्वपू ढंग से सुन्दर चित्रण किया है.