संघ प्रोटोजोआ एक बड़ा और विविध समूह है. इसलिए, इसके वर्गीकरण में जटिलता है. हाइमन (1940), हिकमैन (1961) और स्टोरर (1965) आदि द्वारा अपनाई गई पारंपरिक योजना, अंगों के गति के आधार पर दो उपसंघ और 5 वर्गों में विभाजित किया गया हैं.

संघ प्रोटोज़ोआ क्या है? (What is Phylum protozoa in Hindi)

वे प्रारंभिक Primitive अथवा प्राथमिक सूक्ष्मदर्शी Microscopic और यूकैरियोटिक जंतु, जिनका शरीर का संगठन अकोशिकीय प्रकार का होता है, तथा गुणों में एक दूसरे से हमेशा समानता प्रदर्शित करते हैं. इन सभी जीवो को एक साथ सम्मिलित एक संघ में वर्गीकृत किया गया है, जिसे एक संघ प्रोटोज़ोआ (Phylum Protozoa) का नाम दे दिया है.

संघ प्रोटोज़ोआ का नाम प्रोटोज़ोआ इसलिए रखा गया, क्योंकि इस संघ में जितने भी जीव सम्मिलित किए गए हैं उनको प्रारंभिक जीव (Primitive Creature) कहा जाता है. यही जीव पृथ्वी पर सर्वप्रथम जन्मे थे. प्रोटोज़ोआ (Protozoa) शब्द अंग्रेजी का है, इसकी उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है. एक Protos जिसका अर्थ होता है “Primetive” (प्रारंभिक) तथा दूसरा Zoon शब्द का अर्थ होता है “Animals”. इसलिए प्रोटोज़ोआ उन जीवो का संघ है जिसमें सभी प्रकार के प्रारंभिक जीवों को शामिल किया गया है. वर्तमान में प्रोटोज़ोआ संघ में लगभग 50,000 जीवो की प्रजातियाँ ज्ञात हैं.

प्रोटोज़ोआ संघ का नामकरण (Nomenclature of Phylum Protozoa in Hindi)

जीवों का अध्ययन वर्षों से करने की कोशिश विद्वान लोगो ने की. किन्तु सबसे पहले जीवों का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से 16 वीं शताब्दी में शुरू हुआ था. कई वैज्ञानिकों ने जीवो और जीवों के जीवन संबंधी अध्ययन किये, जिनमें से सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक Livon Hawk ने 1677 में जीवो का विस्तृत अध्ययन किया. गोल्डफस Goldfuss नामक वैज्ञानिक ने 1882 में इस संघ को उनके गुणों के आधार पर प्रोटोज़ोआ नाम (Protozoa) दिया. इस संघ के सभी प्रकार के जंतु अकोशकीय शारीरिक संगठन प्रदर्शित करते हैं.

अर्थात कह सकते हैं, कि संघ प्रोटोज़ोआ के अंतर्गत उन जीवो को शामिल किया गया है, जिन जीवो का शरीर एक कोशिका (Unicelluler) से निर्मित हुआ है. इन जीवों में विभिन्न कार्यों को संपादन करने के लिए सूक्ष्म प्रकार के अंग पाए जाते हैं, जैसे- उत्सर्जन एवं परासरण के लिए संकुचनशील रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं. पाचन (Digestion) हेतु भोजन की रिक्तिकाएँ भी पाई जाती हैं. वहीं, प्रचलन कूटपाद फ्लेजिला तथा सीलिया के द्वारा होता है.

अमर प्राणी (Immortal animals)

संघ प्रोटोज़ोआ के जंतुओं मे प्रोटोप्लाज्म का शारीरिक जीवद्रव्य एवं जनन द्रव्य में विभेदन नहीं होता है. इस कारण स्वतंत्र मूलक (Free Radicals) कोशिका के साइटोप्लाज्म में एकत्रित हो जाते हैं, तब कोशिका विभाजन प्रारंभ होता है. इस प्रकार वयस्क कोशिका पुत्री कोशिकाओं में बदल जाती है.

अर्थात पुरानी कोशिकाओं से नवीन कोशिकाओं (Cells) का निर्माण होता है. इसलिए प्रोटोज़ोआ के जंतुओं की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती.

संघ प्रोटोज़ोआ के प्रमुख लक्षण (Key characteristic of Phylum Protozoa)

संघ प्रोटोज़ोआ के प्रमुख लक्षण निम्न प्रकार हैं:-

आवास एवं प्रकृति

संघ प्रोटोज़ोआ के जंतु स्वतंत्रजीवी Free living सहजीवी Symbiotec सहभौजी Commensal एवं परजीवी Parasitic प्रकृति के होते है. संघ प्रोटोज़ोआ के प्राणी जलीय और स्थलीय दोनों स्थानों में पाए जाते हैं. प्रोटोज़ोआ संघ के जंतु स्वच्छ और समुद्री जलीय दोनों प्रकार के होते हैं, जो एकल तथा संगठन में रहना पसंद करते हैं.

शारीरिक आकृति एवं आकार

संघ प्रोटोज़ोआ के जंतु हमेशा सूक्ष्मदर्शीय छोटे आकार के जंतु होते हैं, जिनका शारीरिक परिमाण 0.001 से 5.0 mm तक होता है. इसलिए इन्हें नंगी आंखों से देखना असंभव है. संघ प्रोटोज़ोआ के जंतुओं की शारीरिक आकृति हमेशा स्थाई होती है, किंतु कुछ प्राणियों में यह परिवर्तित भी होती रहती है.

शारीरिक संगठन

संघ प्रोटोज़ोआ के जंतुओं मैं प्रोटोप्लास्मिक अथवा उपकोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है. यह जंतु हमेशा असमितिय (Asymmetric) जंतु होते हैं.

शारीरिक आवरण

संघ प्रोटोज़ोआ के जंतुओं का शरीर समानत: नग्न अवस्था में होता है, किंतु कुछ जंतु ऐसे होते हैं, जिनके शरीर पर पेलिकल Pelicle से बना हुआ आवरण होता है, लेकिन कुछ परणीयों के शरीर का अवरण कैल्शियम कार्बोनेट Calcium Carbonate (CaCO3) का खोल अथवा टेस्ट भी बना होता है.

केंद्रक एवं प्रचलन

संघ प्रोटोज़ोआ के जंतुओं में एक या एक से अधिक केंद्रक देखने को मिलते है, जो एकआकारीय अथवा द्वीआकारीय होते हैं. संघ प्रोटोज़ोआ के जंतुओं में चालन कूटपाद (Pseudopod) फ्लेजिला (Flagella) तथा सीलिया (Celia) के द्वारा होता है. लेकिन प्रोटोज़ोआ के परजीवी जंतुओ में विशेष अंग सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा प्रचलन होता है.

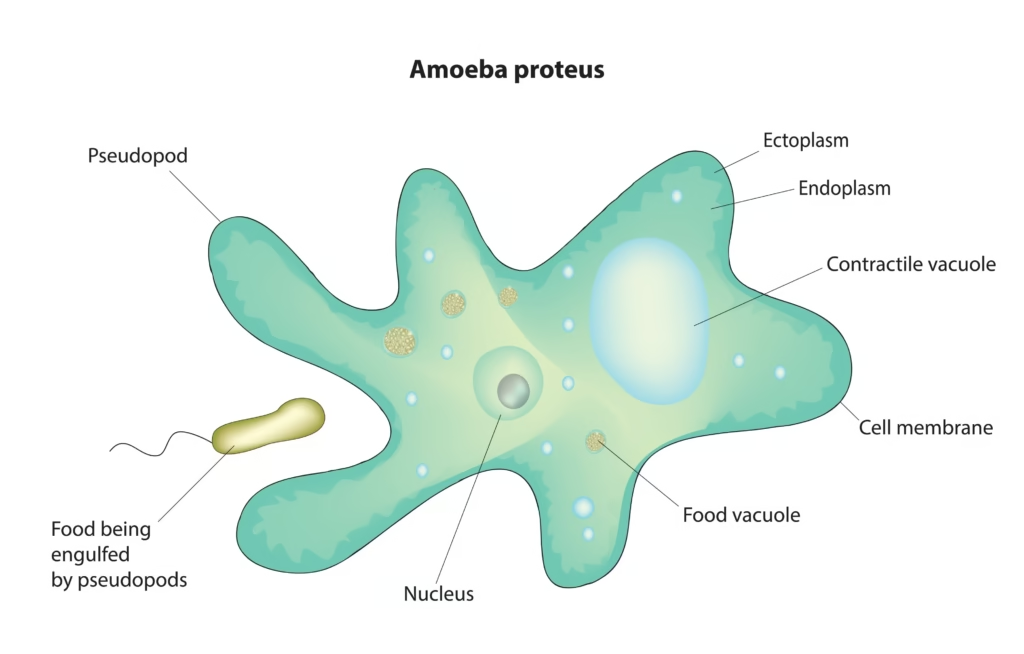

प्रोटोप्लाज्म

संघ प्रोटोज़ोआ के जंतुओं में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, जो दो प्रकारों में बाहरी एक्टोप्लाज्म (External Actoderm) एवं आंतरिक एंडोप्लाज्म (Internal Endoplsm) में विभाजित होता है.

पोषण और प्रजनन

जंतुओं में पोषण प्राणीसम (Zoological) पादपसम, (Plants) मृतोपजीवी (Saprophyte) अथवा परजीवी (Parasite) प्रकार का होता है, जबकि पाचन क्रिया अंतराकोशिकीय प्रकार की होती है, जंतुओं में प्रजनन अलैंगिक (Asexual) अथवा द्वीखंडन, बहूखंडन के द्वारा होता है, जबकि लैंगिक (Sexual) प्रजनन में युग्मकों (Gamets) का निर्माण होता है.

श्वसन एवं परिसंचरण

शोषण शारीरिक सतह के द्वारा होता है, जबकि आवश्यक खाद पदार्थों का परिसंचरण अंतरकोशिकीय (Intercellular) प्रकार का होता है.

परासरण एवं उत्सर्जन – प्रोटेप्लाज्म से जल एवं लवणों की सांद्रता का नियंत्रण संकुचनशील रिक्तकाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि उत्सर्जी पदार्थों का प्रोटोप्लास्मिक से कुछ उत्सर्जी उत्पादों को पृथक करने का कार्य संकुचनशील रिक्तिका विसरण प्रक्रिया के द्वारा शारीरिक सतह से बाहर निकाल दिया जाता है.

संघ प्रोटोज़ोआ का वर्गीकरण Classification of phylum protozoa

संघ प्रोटोज़ोआ को प्रचलन अंगों के आधार पर बांटा गया है. संघ प्रोटोज़ोआ को दो उपसंघो subphylum में विभाजित किया है:-:

1. प्लास्मोड्रोमा Plasmodroma

2. सीलियोफोरा Ciliophora

1. उपसंघ प्लास्मोड्रोमा (subphylum plasmodroma)

उपसंघ प्लास्मोड्रोमा के अंतर्गत कई वर्ग तथा गणो को रखा है. ये हैं- (1) मास्टिगोफोरा (Mastigophora), (2) सार्कोडिना या सार्कोडाइन (Sarcodina) और (3) स्पोरोजोआ (Sporozoa).

(1) मास्टिगोफोरा (Mastigophora)

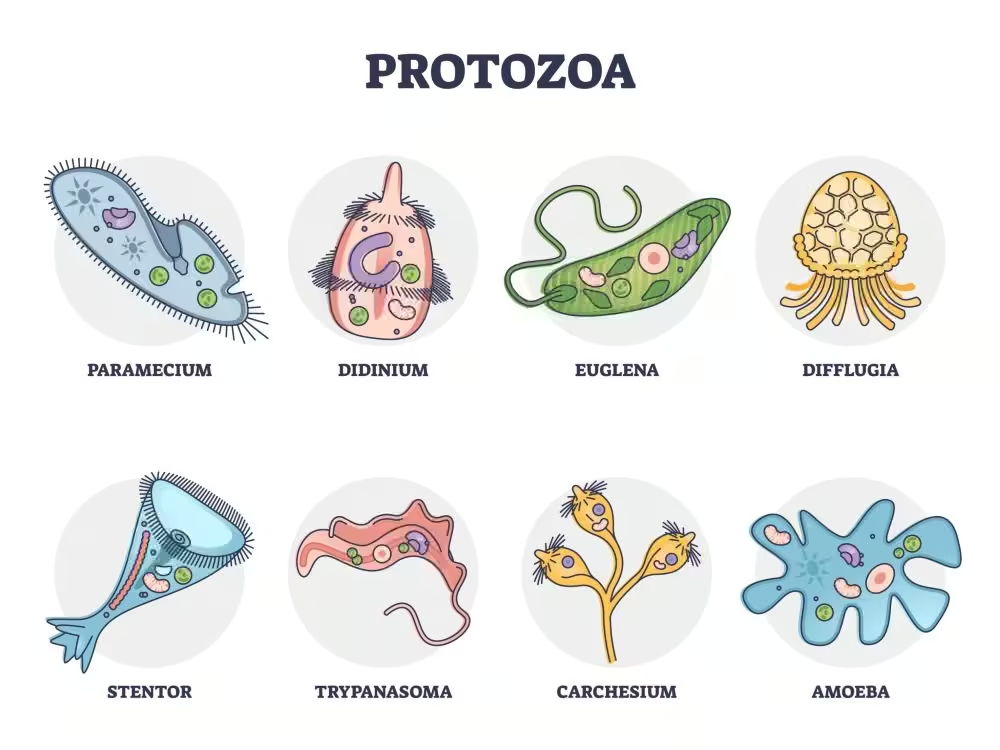

वर्ग मास्टिगोफोरा को अब जूफ्लेजेलेटा (Zooflagellata) के नाम से भी जाना जाता है. इस वर्ग के जीवों की मुख्य विशेषता कशाभिका (flagella) की उपस्थिति है. ये कशाभिका काउपयोग चलन (locomotion) और भोजन ग्रहण करने के लिए करते हैं. इन्हें कशाभिका के कारण आसानी से पहचाना जा सकता है. यह इन्हें अन्य प्रोटोजोआ वर्गों जैसे अमीबा (कूटपाद) और सिलिएटा (पक्ष्माभ) से अलग करता है.

मास्टिगोफोरा के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं:

- कशाभिका की उपस्थिति: कशाभिका एक धागे जैसी संरचना होती है जो कोशिका से बाहर निकली होती है. यह इन जीवों को गति प्रदान करने में मदद करती है. इनमें इसकी संख्या एक या अधिक होती है.

- इनका शरीर एक लचीले पेलीकल (pellicle) से ढका होता है. कुछ प्रजातियों में यह कठोर भी हो सकता है. इनमें कोशिका भित्ति (cell wall) अनुपस्थित होती है.

- ये जीव मुख्य रूप से परपोषी (heterotrophic) होते हैं. ये या तो मृत कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं या अन्य छोटे जीवों को खाते हैं.

- प्रजनन मुख्य रूप से अलैंगिक (asexual) होता है. यह द्विखंडन (binary fission) के माध्यम से सम्पन्न होता है. कुछ प्रजातियों में लैंगिक प्रजनन (sexual reproduction) भी पाया जाता है.

- ये जीव समुद्री और मीठे पानी दोनों में पाए जाते हैं. कुछ प्रजातियाँ परजीवी (parasitic) भी होती हैं. परजीवी प्रजाति पौधों और जानवरों में रोग पैदा करती हैं.

इस वर्ग के उदाहरण इस प्रकार हैं:

- ट्रिपेनोसोमा (Trypanosoma): यह परजीवी कशाभिका वाला जीव है जो मनुष्य में “निद्रा रोग” (sleeping sickness) का कारण बनता है.

- यूग्लीना (Euglena): यह एक अनोखा जीव है जिसमें पादप (photosynthesis) और जंतु (heterotrophic) दोनों के लक्षण पाए जाते हैं. यह सूरज की रोशनी में अपना भोजन स्वयं बना सकता है. प्रकाश की अनुपस्थिति में परपोषी की तरह व्यवहार करता है.

- गिआर्डिया (Giardia): यह मनुष्य की आँत में पाया जाने वाला एक परजीवी है जो डायरिया का कारण बनता है.

(2) वर्ग सार्कोडिना या सार्कोडाइन (Sarcodina)

वर्ग सार्कोडिना (Sarcodina) को अब राइजोपोडा (Rhizopoda) के नाम से भी जाना जाता है. इस वर्ग के सदस्यों की मुख्य विशेषता कूटपाद (pseudopods) नामक अस्थाई संरचनाओं की उपस्थिति है. इसका उपयोग ये चलन और भोजन ग्रहण करने के लिए करते हैं.

सार्कोडिना (Sarcodina) के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं:

- कूटपाद की उपस्थिति: इन जीवों का सबसे विशिष्ट लक्षण कूटपाद (pseudopods) का होना है. यह कोशिकाद्रव्य (cytoplasm) के बहाव से बनती हैं. इनका उपयोग गति (locomotion) और भोजन पकड़ने (phagocytosis) के लिए किया जाता है. ये कूटपाद अलग-अलग आकार के हो सकते हैं.

- अनिश्चित आकार: इनमें कोशिका भित्ति (cell wall) या पेलीकल (pellicle) जैसी कोई कठोर बाहरी संरचना नहीं होती है. इसलिए इनका आकार अनिश्चित होता है.

- ये जीव मुख्य रूप से प्राणीसमभोजी (holozoic) होते हैं.

- प्रजनन मुख्य रूप से अलैंगिक (asexual) होता है. यह द्विखंडन (binary fission) के माध्यम से सम्पन्न होता है.

- ये जीव समुद्री जल, मीठे पानी और नम मिट्टी में पाए जाते हैं. कुछ प्रजातियाँ परजीवी (parasitic) भी होती हैं.

- उदाहरण: अमीबा (Amoeba) इस वर्ग का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है. यह अपनी कूटपादों की मदद से चलता है और भोजन ग्रहण करता है.

इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं:

- एंटअमीबा (Entamoeba): यह एक परजीवी प्रजाति है जो मानव की आंतों में रोग (जैसे अमीबी पेचिश) पैदा करती है.

- हेलियोजोआ (Heliozoa): इन्हें “सूर्य के जानवर” भी कहा जाता है. इनके कूटपाद सूर्य की किरणों की तरह बाहर की ओर निकले होते हैं.

- फोरामिनीफेरा (Foraminifera): ये समुद्री जीव हैं जिनका शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर खोल (shell) से ढका होता है.

(3) स्पोरोजोआ (Sporozoa)

स्पोरोजोआ (Sporozoa) प्रोटिस्टा जगत का एक बड़ा समूह है जिसके सभी सदस्य परजीवी होते हैं. इस समूह के जीवों में चलन के लिए कोई विशिष्ट अंग जैसे कशाभिका (flagella), पक्ष्माभ (cilia) या कूटपाद (pseudopods) नहीं पाए जाते हैं. इन्हें इनकी जीवन चक्र की एक महत्वपूर्ण अवस्था, बीजाणु (spore), के कारण यह नाम दिया गया है.

इस समूह को आधुनिक वर्गीकरण में एपिकॉम्प्लेक्सा (Apicomplexa) संघ के रूप में जाना जाता है. इनके शरीर में एपिकल कॉम्प्लेक्स (apical complex) नामक एक विशेष संरचना होती है. यह इन्हें मेजबान कोशिका में प्रवेश करने में मदद करती है.

स्पोरोजोआ के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं:

- स्पोरोजोआ में गति के लिए कोई अंग नहीं होते. ये अपने मेजबान (host) के शरीर में रक्त या अन्य तरल पदार्थों के प्रवाह के साथ गति करते हैं.

- ये सभी जीव अनिवार्य रूप से परजीवी होते हैं. जानवरों, विशेषकर कशेरुकियों (vertebrates) और अकशेरुकियों (invertebrates) में रोग पैदा करते हैं.

- इनका जीवन चक्र बहुत जटिल होता है. इस चक्र में अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह के प्रजनन शामिल होता हैं. इन्हें अक्सर जीवन चक्र पूरा करने के लिए दो अलग-अलग मेजबानों की आवश्यकता होती है.

- इनके जीवन चक्र के दौरान एक बीजाणु जैसी अवस्था बनती है. यह बीजाणु संक्रमण फैलाने में मदद करता है.

इस वर्ग के उदाहरण इस प्रकार हैं:

- प्लाज्मोडियम (Plasmodium): यह सबसे प्रसिद्ध स्पोरोजोआ है जो मानव में मलेरिया रोग का कारण बनता है. इसका जीवन चक्र दो मेजबानों, मच्छर और मनुष्य, में पूरा होता है.

- टॉक्सोप्लाज्मा (Toxoplasma): यह बिल्लियों को प्रभावित करता है और मनुष्यों में टॉक्सोप्लाज्मोसिस नामक रोग का कारण बन सकता है.

उपसंघ प्लास्मोड्रोमा का सबसे बढ़िया उदाहरण

आमीबा (Amoeba)

अमीबा का वर्गीकरण तथा प्रमुख लक्षण यहाँ पर निम्नप्रकार से समझाये गए है:-

वर्गीकरण (Classification)

संघ (Phylum) – प्रोटोज़ोआ (protozoa)

उप संघ (Subphylum) – प्लाज्मोड्रोमा (Plasmodroma)

वर्ग (Class) – राइजोपोडा (Rhizopoda)

गण (Order) – लोबोसा (Lobosa)

वंश (Genus) – अमीबा (Amoeba)

जाति (Species) – प्रोटियस (Proteus)

लक्षण (Characteristic)

- यह स्वच्छ तथा अलवणीय जल में तली में कीचड़ वाले स्थान पर तथा में मिट्टी में पाया जाता है.

- इसका शरीर नग्न व अनियमित होता है प्रोटोप्लाज्म (Protoplasm) स्पष्ट रूप से एकटो तथा एंडोप्लाज्म में विभाजित होता है.

- यह जीव प्रचलन कूटपाद के द्वारा करता है.

- यह प्राणी प्राणी समभोजी तथा पादप समभोजी दोनों प्रकार का पोषण (Nutrition) प्रदर्शित करता है.

- परासरण नियमन विशेष संरचना संकुचन घानियों के द्वारा किया जाता है.

- यह केवल अलैंगिक (Asexual) प्रकार का प्रजनन ही करता है.

2. उपसंघ सीलियोफोरा (Subphylum ciliophoran)

उपसंघ सीलियोफोरा के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के वर्ग और गणों को रखा गया है. ये हैं: (1) सिलिएट (Ciliata) और (2) सक्टोरिया (Suctoria).

(1) सिलिएट (Ciliata)

सिलिएट (Ciliata) वर्ग के जीव प्रोटोजोआ जगत के सबसे विकसित और जटिल सदस्यों में से एक हैं. इनके शरीर पर पक्ष्माभ (cilia) मौजूद होता है. यह गति, भोजन ग्रहण करने और संवेदी कार्यों में काम आता हैं.

सिलिएट के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं:

- सिलिएट के पूरे शरीर या उसके कुछ हिस्सों पर पक्ष्माभ मौजूद होती हैं. यह एक छोटी व बाल जैसी संरचना होती है. ये समन्वित तरीके से हिलते हैं, जिससे जीव तेज़ी से गति कर पाते हैं.

- सिलिएट में दो प्रकार के केंद्रक (nucleus) पाए जाते हैं:

- मैक्रोन्यूक्लियस (Macronucleus): यह बड़ा होता है और कोशिका के चयापचय (metabolism) और दैनिक कार्यों को नियंत्रित करता है.

- माइक्रोन्यूक्लियस (Micronucleus): यह छोटा होता है और आनुवंशिक जानकारी रखता है, जो लैंगिक प्रजनन (conjugation) के दौरान महत्वपूर्ण होता है.

- ये जीव मुख्य रूप से प्राणीसमभोजी (holozoic) होते हैं. ये भोजन को अपने मुखगुहा (oral groove) में मौजूद पक्ष्माभ की मदद से धकेलते हैं. फिर उसे साइटोस्टोम (cytostome) नामक संरचना से ग्रहण करते हैं.

- इनमें अलैंगिक प्रजनन अनुप्रस्थ द्विखंडन (transverse binary fission) द्वारा होता है. इनमें एक विशेष प्रकार का लैंगिक प्रजनन भी पाया जाता है, जिसे संयुग्मन (conjugation) कहते हैं. संयुग्मन के दौरान दो सिलिएट जीव अस्थायी रूप से जुड़ते हैं और अपने माइक्रोन्यूक्लियस की आनुवंशिक सामग्री का आदान-प्रदान करते हैं.

इस वर्ग के उदाहरण हैं:

- पैरामीशियम (Paramecium): इसे अक्सर “स्लिपर एनिमलक्यूल” भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार चप्पल जैसा होता है. यह एक बहुत ही प्रसिद्ध सिलिएट है.

- वर्टीसेला (Vorticella): यह एक घंटी के आकार का सिलिएट है जो एक संकुचनशील डंठल से जुड़ा होता है.

(2) सक्टोरिया (Suctoria)

वर्ग सक्टोरिया (Suctoria) प्रोटोजोआ जगत का एक दिलचस्प और अनोखा समूह है जो सिलिएट वर्ग से निकटता से संबंधित है. इन जीवों की सबसे खास बात यह है कि वयस्क अवस्था में इनमें पक्ष्माभ (cilia) अनुपस्थित होते हैं. ये एक ही जगह पर स्थिर (sessile) रहते हैं. ये अपने भोजन को चूसने के लिए विशेष चूषण स्पर्शकों (suctorial tentacles) का उपयोग करते हैं.

सक्टोरिया के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं:

- सक्टोरिया में भोजन ग्रहण करने के लिए चूषण स्पर्शक (suctorial tentacles) पाए जाते हैं. ये खोखले, ट्यूब जैसे होते हैं जिनसे ये अपने शिकार (जैसे अन्य सिलिएट) के कोशिकाद्रव्य (cytoplasm) को चूस लेते हैं.

- वयस्क सक्टोरिया एक आधार (substrate) से जुड़े होते हैं और हिल नहीं पाते. ये अपने आधार से एक डंठल (stalk) के माध्यम से जुड़े रहते हैं.

- वयस्क अवस्था में सक्टोरिया में पक्ष्माभ पूरी तरह से अनुपस्थित होते हैं. हालाँकि, इनके लार्वा अवस्था (Larval stage) में पक्ष्माभ पाए जाते हैं. इसे स्विमर (swimmer) कहा जाता है. यह इसे तैरने और नए स्थान पर बसने में मदद करते हैं.

- सिलिएट की तरह, सक्टोरिया में भी दो प्रकार के केंद्रक होते हैं: एक बड़ा मैक्रोन्यूक्लियस (दैनिक कार्य के लिए) और एक छोटा माइक्रोन्यूक्लियस (प्रजनन के लिए).

- इनमें अलैंगिक प्रजनन मुकुलन (budding) द्वारा होता है. इससे एक नया लार्वा (स्विमर) बनता है जो तैरकर दूर चला जाता है. लैंगिक प्रजनन संयुग्मन (conjugation) के माध्यम से होता है.

उदाहरण के लिए, एकीनेटा (Acineta) एक सामान्य सक्टोरिया है जो अपने प्याले जैसे शरीर और स्पर्शकों के लिए जाना जाता है.

उपसंघ सीलियोफोरा का एक श्रेष्ठ उदाहरण

पैरामीशियम Paramecium

पैरामीशियम का वर्गीकरण तथा उसके लक्षण निम्न प्रकार से है:-

वर्गीकरण Classification

संघ (Phylum) – प्रोटोज़ोआ (Protozoa)

उपसंघ (Subphylum) – सिलियोफोरा (Ciliophora)

वर्ग (Class) – सिलियेटा (Ciliata)

उपवर्ग (Subclass) – होलोट्राईका (Holotricha)

गण (Order) – हैमेनोस्टोमेटिडा (Hymanostomatatida)

वंश (Genus) – पैरामीशियम (Paramecium)

लक्षण (characters)

- यह स्वच्छ जल के जलाशयों में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले प्राणी होते हैं.

- इनकी आकृति स्लीपर के समान होती है, तथा इनका शरीर पेलीकल (Pellicle) नामक आवरण से ढका रहता है.

- इस जीव का साइटोप्लाज्म (Cytoplasm) एकटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म में विभेदित रहता है.

- शरीर के चारों तरफ सिलिया (Celia) पाए जाते हैं, जो प्रचलन में मदद करते हैं.

- इसके शरीर के पश्च पाशर्व में एक गड्डे जैसा मुख होता है जो मुख्य ग्रसनी में खुलता है.

- पैरामीशियम में एक छोटा सा लघु केंद्रक तथा एक बड़ा गुरु केंद्रक पाया जाता है.

- पैरामीशियम में दो संकुचनशील धनियाँ होती हैं जो दो अग्र तथा पश्च दो भागों में विभाजित होते हैं.

- इन जीवों में लैंगिक (Sexual) तथा अलैंगिक (Asexual) दोनों प्रकार का प्रजनन होता है.

उदाहरण के लिए संघ प्रोटोज़ोआ के 4 जंतु तथा वर्गीकरण (4 Animals of Phylum Protozoa and Classification for Example)

1. एक्टिनोफ्रिस (Actinophrys)

संघ (Phylum) – प्रोटोज़ोआ (Protozoa)

उप संघ (Subphylum) – प्लाज्मोड्रोमा (Plasmodroma)

वर्ग (Class)- सार्कोडिना (Sarcodina)

गण (Order) – हैलियजोआ (Helioza)

2. ओपेलाइना (Opelina)

संघ (Phylum) – प्रोटोज़ोआ (Protozoa)

उप संघ (Subphylum) – सिलियोफोरा (Ciliophora)

वर्ग (Class) – ओपेलाइनेटा (Opelinata)

गण (Order) – ओपेलिनिडा (Opelinida))

3. सीरेशियम (Cireshium)

संघ (Phylum) – प्रोटोज़ोआ (Protozoa)

उप संघ (Subphylum) – प्लाज्मोड्रोमा (Plasmodroma)

वर्ग (Class) – फ्लेजिलेटा (Flagellata)

गण (Order) – डायनोफ्लेजेलेटा (Dinoflagellata)

4. युग्लीना (Euglena)

संघ (Phylum) – प्रोटोज़ोआ (Protozoa)

उपसंघ (Subphylum) – प्लाज्मोड्रोमा (Plasmodroma)

वर्ग (Class) – मेस्टिगोफोरा (Mastigophora)

गण (Order) – युग्लीनॉइडिना (Euglenoidina)

प्रोटोज़ोआ और मानव रोग (Protozoa and human diseases)

प्रोटोज़ोआ और मानव रोग का संबंध लंबे समय से रहा है. नीचे प्रमुख प्रोटोज़ोआ जनित रोगों का वर्णन किया गया है:-

(1) निद्रा रोग (sleep disorders): निद्रा रोग को स्लीपिंग सिकनेस के नाम से भी जाना जाता है, जो ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोज़ोआ के कारण उत्पन्न होता है. इस प्रोटोज़ोआ का वाहक सी.सी मक्खी है. इस रोग में शरीर में कमजोरी मानसिक तथा शारीरिक कमजोरी उत्पन्न होती है. इसके उपचार के लिए ट्रिप्सरमाइड नामक मेडिसिन का पूरा कोर्स लेना चाहिए.

(2) मलेरिया (Malaria): मलेरिया एक प्रोटोज़ोआ जनित रोग है. मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है. इस रोग में शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है और ठंड लगती है. मलेरिया के उपचार के लिए कुनैन, क्लोरोक्वाइन आदि का उपयोग किया जाता है.

(3) पायरिया (Pyuria): पायरिया नामक रोग एंटेअमीबा जिंजिवालिस नामक प्रोटोज़ोआ से होता है. जिसमें मसूड़ों तथा दांतों को हानि पहुंचती है. इसके उपचार के लिए विटामिन सी का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए.

(4) पेचिश (Dysentery): यह रोग एंट अमीबा हिस्टॉलिटिका नामक प्रोटोज़ोआ के कारण ही फैलता है. इससे शरीर में पानी की कमी होने लगती है दस्त और उल्टी अधिक देखने को मिलते हैं. इसके उपचार में आयरोफॉर्म, मैक्सफॉर्म जैसी दवाइयों का उपयोग किया जाता है.

संघ प्रोटोजोआ: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q.1. प्रोटोजोआ की खोज किसने की और इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया?

उत्तर: प्रोटोजोआ की खोज का श्रेय आमतौर पर एंटनी वॉन लीउवेनहुक (Antonie van Leeuwenhoek) को दिया जाता है. इन्होंने ही 17वीं शताब्दी में सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके इन्हें पहली बार देखा था. हालांकि, “प्रोटोजोआ (Protozoa)” शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1818 में जर्मन जीवविज्ञानी जॉर्ज ऑगस्ट गोल्डफस (Georg August Goldfuss) ने किया था.

Q.2. प्रोटोजोआ कहाँ पाए जाते हैं?

उत्तर: प्रोटोजोआ लगभग हर जगह पाए जाते हैं जहाँ नमी होती है. ये मीठे और खारे पानी, नम मिट्टी, सड़ी-गली वनस्पतियों और जानवरों के शरीर में पाए जा सकते हैं. ये अनुकूल तापमान और आर्द्रता वाले सभी प्रकार के वातावरण, जैसे कि झीलें, नदियाँ और महासागरों में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं.

Q.3. प्रोटोजोआ का आकार कितना होता है?

उत्तर: प्रोटोजोआ का आकार बहुत छोटा होता है. इनका आकार आमतौर पर 1 से 150 µm (माइक्रोमीटर) के बीच होता है. कुछ प्रजातियाँ इससे भी बड़ी हो सकती हैं. अधिकांश परजीवी प्रोटोजोआ का आकार लगभग 50 µm से कम होता है.

Q.4. मानव शरीर के किन अंगों में प्रोटोजोआ पाए जाते हैं?

उत्तर: प्रोटोजोआ मानव शरीर के विभिन्न अंगों में परजीवी के रूप में पाए जा सकते हैं. ये पेट और आंतों में आम हैं, जैसे एंटअमीबा हिस्टोलिटिका. कुछ प्रजातियाँ मस्तिष्क या रक्त जैसे अन्य अंगों में भी रह सकती हैं, जैसे ट्रिपेनोसोमा.

Q.5. प्रोटोजोआ के जीवित रहने के लिए आदर्श तापमान क्या है?

उत्तर: अधिकांश प्रोटोजोआ के लिए आदर्श तापमान 16°C से 25°C के बीच होता है. कुछ प्रजातियाँ ठंडे या बहुत गर्म वातावरण में भी जीवित रह सकती हैं.

Q.6. कौन से जानवर प्रोटोजोआ खाते हैं?

उत्तर: प्रोटोजोआ कई अकशेरुकी (invertebrates) जीवों के लिए भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं. जलीय वातावरण में, छोटे जीव जैसे जल पिस्सू (water fleas), चपटे कृमि (flatworms), और क्लैम झींगे (clam shrimps) इन्हें खाते हैं.

Q.7. प्रोटोजोआ के कुछ प्रमुख उदाहरण क्या हैं?

उत्तर: प्रोटोजोआ के कुछ सामान्य उदाहरण निम्नलिखित हैं:

अमीबा (Amoeba): यह अपने कूटपादों (pseudopods) की मदद से गति करता है.

पैरामीशियम (Paramecium): यह अपने शरीर पर मौजूद पक्ष्माभ (cilia) की मदद से तैरता है.

यूग्लीना (Euglena): इसमें कशाभिका (flagella) होती है. यह प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है.

प्लाज्मोडियम (Plasmodium): यह मलेरिया रोग का परजीवी है.

ट्रिपेनोसोमा (Trypanosoma): यह निद्रा रोग का परजीवी है.