भारतीय स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्वरणक्षरों में अंकित हैं. इसकी शुरुआत दांडी मार्च से हुई, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है. यह आंदोलन मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में अहिंसक प्रतिरोध के रूप में प्रारंभ हुआ था. इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक पर लगाए गए एकाधिकार का विरोध करना था.

गांधीजी और उनके अनुयायियों ने समुद्र के जल से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून की अवहेलना की. दांडी में हजारों लोग उनके साथ जुड़े, वहीं बंबई और कराची जैसे तटीय नगरों में भी भारतीय राष्ट्रवादियों ने नागरिकों को नमक बनाने के लिए प्रेरित किया. नमक कानून तोड़ने की इस घटना ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की नींव रखी.

ब्रिटिश शासन ने नमक के उत्पादन और बिक्री पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया था. यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति रेत पर पड़ा एक मुट्ठी नमक भी उठा लेता, तो उस पर जुर्माना लगाया जा सकता था. इसके साथ ही, वर्ष 1928 में गठित साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल न करना और स्वतंत्रता सेनानियों की अवैध गिरफ्तारियाँ भी असंतोष का कारण बनीं. यही परिस्थितियाँ जनता के बीच राष्ट्रवादी भावना को प्रबल करने लगीं और अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन के मार्ग को प्रशस्त किया.

सविनय अवज्ञा आंदोलन के पृष्ठभूमि, कारण, महत्वपूर्ण पड़ाव, घोषणा व ब्रिटिश सरकार के प्रतिक्रियाओं का आगे वर्णन किया जा रहा हैं.

सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कारण

सविनय अवज्ञा आंदोलन के पीछे कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण थे, जिन्होंने एक साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर असंतोष को जन्म दिया.

आर्थिक कारण

- विश्वव्यापी आर्थिक मंदी (1929): 1929 की वैश्विक आर्थिक मंदी का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा. कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आई. इससे किसानों की आय कम हो गई. इसके बावजूद, ब्रिटिश सरकार ने भू-राजस्व में कोई कमी नहीं की और न ही कर्ज में कोई छूट दी. किसानों पर भारी कर का बोझ बना रहा. इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई. इस आर्थिक संकट ने किसानों और मजदूरों में व्यापक असंतोष पैदा किया.

- ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का शोषणकारी स्वरूप: ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीतियां भारत के आर्थिक शोषण पर आधारित थीं. आयातित ब्रिटिश वस्तुओं पर कम शुल्क और भारतीय उत्पादों पर भारी करों ने भारतीय उद्योगों को बर्बाद कर दिया. नमक पर लगाया गया एकाधिकार कर भी एक प्रमुख मुद्दा था, जिसने आम जनता को सीधे प्रभावित किया. नमक जैसी बुनियादी जरूरत की वस्तु पर कर लगाना जनता के लिए असहनीय था.

राजनीतिक कारण

- साइमन कमीशन का बहिष्कार (1927): 1919 के भारत सरकार अधिनियम की समीक्षा के लिए 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था. इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे भारतीयों को लगा कि यह उनके आत्म-सम्मान का अपमान है. आयोग की इस संरचना ने भारतीयों को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि ब्रिटिश सरकार उनके राजनीतिक भविष्य का फैसला करने में उनकी भागीदारी नहीं चाहती. इस बहिष्कार ने ब्रिटिश सरकार के प्रति अविश्वास और विरोध को और बढ़ाया.

- नेहरू रिपोर्ट की अस्वीकृति (1928): साइमन कमीशन के जवाब में, भारतीयों ने मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की. इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज्य (डोमिनियन स्टेटस) की मांग की गई थी. हालांकि, ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया, जिससे भारतीय राष्ट्रवादियों में गहरी निराशा हुई.

- लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य की मांग (1929): जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ. इसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य (पूर्ण स्वतंत्रता) का प्रस्ताव पारित किया. यह कांग्रेस के लक्ष्य में एक बड़ा बदलाव था, क्योंकि अब तक इसका लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य था. कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जिससे आंदोलन को एक स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य मिला.

सामाजिक और वैचारिक कारण

- गांधी जी की 11 सूत्री मांगें: 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखकर अपनी 11 सूत्री मांगें पेश कीं. इन मांगों में भू-राजस्व में 50% की कमी, नमक कर की समाप्ति, सैन्य खर्चों में कटौती, विदेशी कपड़ों पर प्रतिबंध और राजनीतिक बंदियों की रिहाई जैसी मांगें शामिल थीं.

- इन मांगों को ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया, जिससे गांधी जी को आंदोलन शुरू करने का एक ठोस आधार मिला. गांधी जी का मानना था कि इन मांगों को स्वीकार करने से ब्रिटिश सरकार के साथ रचनात्मक बातचीत का मार्ग खुल सकता था, लेकिन उनकी अस्वीकृति ने आंदोलन को अपरिहार्य बना दिया.

- क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय: 1920 के दशक के अंत तक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों के नेतृत्व में हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थीं. गांधी जी को यह भय था कि यदि एक बड़ा और अहिंसक जन आंदोलन शुरू नहीं किया गया, तो देश में हिंसात्मक गतिविधियों का बोलबाला हो जाएगा. गांधी जी एक शांतिपूर्ण, अहिंसक और जन-आधारित आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी रणनीति का हिस्सा था.

इन सभी कारणों ने मिलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार की. यह भारत की स्वतंत्रता की दिशा में एक निर्णायक कदम था.

काँग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन

दिसम्बर 1928 में कांग्रेस का अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुआ. इस अधिवेशन में नेहरु रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया लेकिन कांग्रेस के युवा नेतृत्व, मुख्यतः जवाहरलाल नेहरु, सुभाष चन्द्र बोस एवं सत्यमूर्ति ने डोमिनियन स्टेट्स (औपनिवेशिक स्वराज्य) को कांग्रेस द्वारा अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किये जाने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया. इसके स्थान पर उन्होंने मांग की कि ‘पूर्ण स्वराज्य’ या ‘पूर्ण स्वतंत्रता’ को कांग्रेस अपना लक्ष्य घोषित करें.

इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे- महात्मा गांधी तथा मोतीलाल नेहरू का मत था कि डोमीनियन स्टेट्स की मांग को इतनी जल्दबाजी में अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से इस पर आम सहमति बन सकी है. उन्होंने सुझाव दिया कि डोमिनियन स्टेट्स की मांग को मानने के लिये सरकार को दो वर्ष की मोहलत दी जानी चाहिए.

बाद में युवा नेताओं के दबाव के कारण मोहलत की अवधि दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दी गयी. इस अवसर पर कांग्रेस ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि डोमिनियन स्टेट्स पर आधारित संविधान को सरकार ने यदि एक वर्ष के अंदर पेश नहीं किया तो कांग्रेस न केवल ‘पूर्ण स्वराज्य’ को अपना लक्ष्य घोषित करेगी बल्कि इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वह सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ करेगी.

वर्ष 1929 की राजनीतिक घटनायें

जनता को सीधे राजनीतिक संघर्ष के लिये तैयार करने हेतु वर्ष 1929 में गांधीजी ने पूरे देश का सघन दौरा किया. विभिन्न स्थानों पर उन्होंने सभाओं को संबोधित किया तथा युवाओं से नये राजनीतिक संघर्ष हेतु तैयार रहने का आग्रह किया. 1929 की यात्राओं से पहले जहां गांधीजी का मुख्य जोर रचनात्मक कार्यों पर होता था, उसकी जगह पर अब उन्होंने जनता को सीधी राजनीतिक कार्रवाई के लिये तैयार करना प्रारंभ कर दिया.

जनता द्वारा बहिष्कार का आक्रामक कार्यक्रम अपनाने तथा विदेशी कपड़ों की सार्वजानिक होली जलाने के लिए कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने ‘विदेशी कपड़ा बहिष्कार समिति’ का गठन किया. गांधीजी ने इस अभियान को पूर्ण समर्थन प्रदान कर लोगों को सक्रियता से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया. लेकिन मार्च 1929 में कलकत्ता में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. उनकी गिरफ्तारी से पूरे देश में उत्तेजना फैल गयी तथा लोगों ने सरेआम विदेशी वस्त्रों की होली जलाई.

वर्ष 1929 की ही कुछ अन्य घटनाओं से स्थिति और विस्फोटक हो गयी तथा पूरे राष्ट्र के लोगों में अंग्रेज विरोधी भावनायें जागृत हो उठीं. इन घटनाओं में-मेरठ षड़यंत्र केस (मार्च माह), भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा केंद्रीय विधान सभा में बम विस्फोट (अप्रैल माह) तथा मई माह में इंग्लैण्ड में रैमजे मैक्डोनाल्ड की लेबर पार्टी का सत्ता में आना प्रमुख थीं.

लार्ड इरविन की घोषणा 31 अक्टूबर 1929

“महारानी की ओर से मुझे स्पष्ट रूप से यह कहने का आदेश हुआ है कि सरकार के निर्णय में 1917 की घोषणा में यह बात निहित है कि भारत के विकास के स्वाभाविक मुद्दे उसमें दिये गये हैं, उनमें डोमीनियन स्टेट्स (अधिशासित स्वराज्य) की प्राप्ति जुड़ी हुई है’.

लार्ड इरविन ने यह भी वायदा किया कि जैसे ही साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा, एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जायेगा.

दिल्ली घोषणा-पत्र

2 नवंबर 1929 को देश के प्रमुख नेताओं का एक सम्मलेन बुलाया गया और एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे दिल्ली घोषणा-पत्र के नाम से जाना जाता है. इसमें मांग रखी गयी कि-

- यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य इस बात पर विचार-विमर्श करना नहीं होगा कि किस समय डोमिनयन स्टेट्स दिया जाये बल्कि इस बैठक में इसे लागू करने की योजना बनायी जानी चाहिए.

- इस बैठक में कांग्रेस का बहुमत में प्रतिनिधित्व होना चाहिए.

- राजनीतिक अपराधियों को क्षमादान दिया जाये तथा सहमति की एक सामान्य नीति तय की जाये.

23 दिसम्बर 1929 को वायसराय इरविन ने इन मांगों को अस्वीकार कर दिया. इस प्रकार भिड़त का दौर प्रारंभ होने की तैयारी हो गयी.

1929 का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज्य की मांग

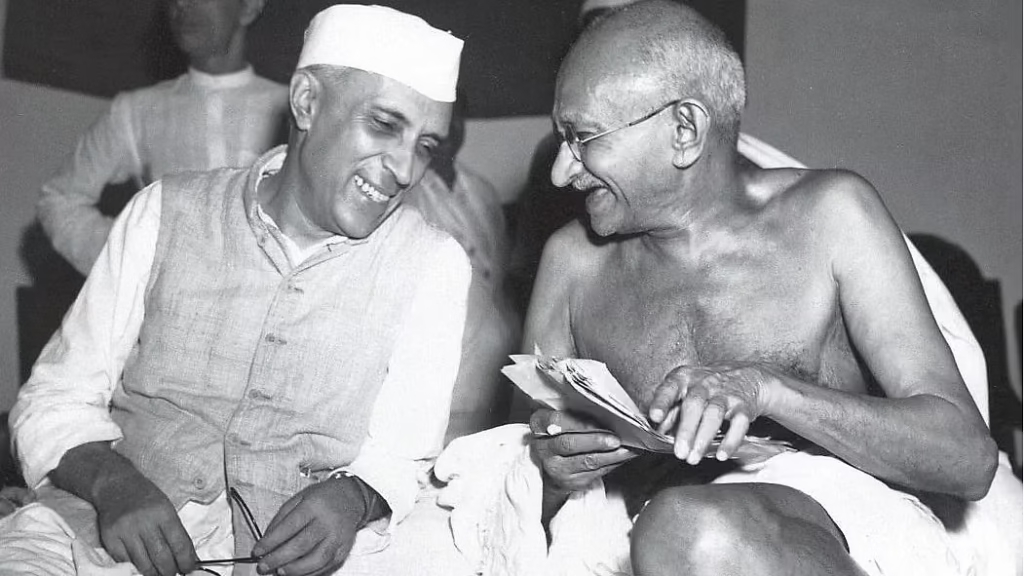

दिसम्बर 1929 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ. इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के ‘पूर्ण स्वराज्य’ का घोषणा-पत्र तैयार किया तथा इसे कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया. जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य के विचार को लोकप्रिय बनाने में सर्वाधिक योगदान दिया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गये.

जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी ने निर्णायक भूमिका निभाई. यद्यपि अठारह प्रांतीय कांग्रेस समितियों में से सिर्फ तीन का समर्थन ही नेहरू को प्राप्त था किंतु बहिष्कार की लहर में युवाओं के सराहनीय प्रयास को देखते हुये महात्मा गांधी ने इन चुनौतीपूर्ण क्षणों में कांग्रेस का सभापतित्व जवाहरलाल नेहरू को सौंपा.

जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष चुने जाने के दो महत्वपूर्ण कारण थे-

- उनके पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य बनाने का निश्चय कर लिया था.

- गांधी जी का उन्हें पूर्ण समर्थन प्राप्त था.

अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रेरक अध्यक्षीय भाषण में कहा “विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिये अब हमें खुला विद्रोह करना है, और कामरेड आप लोग और राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बताने के लिए सादर आमंत्रित है”.

नेहरू ने यह बात भी स्पष्ट कर दी कि मुक्ति का तात्पर्य सिर्फ विदेशी शासन को उखाड़ फेंकना भर नहीं है. उन्होंने कहा “मुझे स्पष्ट स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और रिपब्लिकन हूं. मेरा राजाओं और महाराजाओं में विश्वास नहीं है, न ही मैं उस उद्योग में विश्वास रखता हूं जो राजे-महाराजे पैदा करते हैं, और जो पुराने राजों-महाराजों से अधिक जनता की जिन्दगी और भाग्य को नियंत्रित करते हैं और जो पुराने राजों-महाराजों और सामंतों के लूटपाट और शोषण का तरीका अख्तियार करते हैं”.

नेहरू ने संघर्ष के तौर-तरीकों का भी स्पष्टीकरण किया और कहा कि “मुक्ति का कोई भी आंदोलन ही इसका शांतिपूर्ण होना आवश्यक नहीं है. हिंसा आंदोलन को कमजोर बनाती है तथा उसका मार्ग विचलित करती है…”.

लाहौर अधिवेशन में पास किये गये प्रस्ताव की प्रमुख मांगें इस प्रकार थीं-

- गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जायेगा.

- पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया.

- कांग्रेस कार्यसमिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया, जिनमे करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे.

- सभी कांग्रेस सदस्यों को भविष्य में कौंसिल के चुनावों में भाग न लेने तथा कौंसिल के मौजूदा सदस्यों को अपने पदों से त्यागपत्र देने का आदेश दिया गया.

- 26 जनवरी 1930 का दिन पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया.

31 दिसम्बर 1929 की अर्द्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया.

26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह-जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिनमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली. इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली. गांवों तथा कस्बों में सभायें आयोजित की गयीं, जहां स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया तथा तिरंगा झंडा फहराया गया. इस शपथ में निम्न बिन्दु थे-

- स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय जनता का अहरणीय अधिकार है.

- भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी सरकार ने जनता से स्वतंत्रता के अधिकार को छीनकर न केवल उसका शोषण किया है, बल्कि उसे आर्थिक, राजनैतिक सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक रूप से भी विनष्ट कर दिया है.

- भारत को आर्थिक रूप से नष्ट कर दिया गया है. राजस्व की वसूली हेतु उच्च दरें निर्धारित की गयी हैं, जो हमारी आमदनी से काफी अधिक हैं, ग्रामीण उद्योगों का विनाश कर दिया गया है तथा उसका विकल्प नहीं ढूंढ़ा गया है. सीमा शुल्क, मुद्रा और विनिमय दरें एक पक्षीय और भेदभावपूर्ण हैं तथा इससे भारत के किसान और उत्पादक बर्बाद हो गये हैं.

- हमें कोई भी वास्तविक राजनैतिक अधिकार नहीं दिये गये हैं- संघ एवं संगठनों के निर्माण की स्वतंत्रता के अधिकार से हमें वंचित कर दिया गया है तथा हमारी प्रशासनिक प्रतिभा की हत्या कर दी गयी है.

- सांस्कृतिक दृष्टि से-शिक्षा व्यवस्था ने हमें हमारी मातृभूमि से अलग कर दिया है तथा हमें ऐसा प्रशिक्षण दिया गया है कि हम सदैव गुलामी की बेड़ियों में जकडे रहें.

- आध्यात्मिक दृष्टि से-अनिवार्य रूप से शस्त्रविहीन कर हमें नपुंसक बना दिया गया है.

- अब हम यह मनाते हैं कि जिस विदेशी शासन ने चारों ओर से हमारे देश का सर्वनाश किया है, उसके शासन के सम्मुख समर्पण करना ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है.

- ब्रिटिश सरकार से अपने समस्त स्वैच्छिक संबंधों को समाप्त कर हम स्वयं को तैयार करेंगे. हम अपने को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिये तैयार करेंगे; जिसमें करों की अदायगी न करने का मुद्दा भी शामिल होगा. यदि हम ब्रिटिश सरकार को सभी प्रकार का सहयोग बंद कर दें तथा किसी भी प्रकार की हिंसा न करें तो इस अमानवीय राज का अंत सुनिश्चित है.

- इसलिए हम संकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की स्थापना के लिये कांग्रेस समय-समय पर जो भी निर्देश देगी, हम उसका पूर्णतया पालन करेंगे.

गांधी जी की ग्यारह सूत्रीय मांगें

ये मांगें कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में अगले कदम के रूप में थीं. गांधी जी ने ‘यंग इंडिया’ में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष ग्यारह सूत्रीय मांगे रखीं तथा इन मांगों को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिये उसे 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया. लाहौर अधिविएषां के मुख्य मांगों के साथ इन मांगों को मिलाकर सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य माना जाता हैं. गांधी की 11 सूत्रीय मांगे थीं-

सामान्य हित से सम्बद्ध मुद्दे

- सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50 प्रतिशत तक की कमी की जाये.

- नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूर्ण रोक लगायी जाये.

- सी.आई.दी. विभाग पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म कर दिया जाये.

- शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाये तथा भारतीयों को आत्मरक्षा हेतु हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाये.

- सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाये.

- डाक आरक्षण बिल पास किया जाये.

विशिष्ट बुजुआ वर्ग की मांगे

- रुपये की विनिमय दर घटाकर 1 शीलिंग 4 पेन्स की जाये.

- रक्षात्मक शुल्क लगाये जायें तथा विदेशी कपड़ों का आयात नियंत्रित किया जाये.

- तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाये.

किसानों की विशिष्ट मांगे

- लगान में पचास प्रतिशत की कमी की जाये.

- नमक कर समाप्त किया जाये एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार खत्म कर दिया जाये.

फरवरी 1930 तक, सरकार द्वारा इन मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक उत्तर न मिलने के कारण साबरमती में कांग्रेस कार्यसमिति की हुई बैठक में यह निर्णय गांधीजी पर छोड़ दिया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे को लेकर, कब और कहां से शुरू किया जाये. फरवरी के अंत में गांधीजी ने नमक के मुद्दे को सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा बनाने का निश्चय किया.

गांधी जी ने नमक को सविनय अवज्ञा आंदोलन में ‘केंद्रीय मुद्दे’ के रूप में क्यों चुना?

- जैसा कि गांधी जी ने कहा “पानी से पृथक नमक नाम की कोई चीज नहीं है, जिस पर कर लगाकर सरकार करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है तथा असहाय, बीमार और विकलांगों को पीड़ित कर सकती है. इसलिए यह कर अत्यंत अविवेकपूर्ण एवं अमानवीय हैं…जिसका उपयोग मानवता के विरुद्ध किया जाता है”.

- पूर्ण स्वराज्य की विचारधारा में नमक उनसे प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध था क्योंकि यह ग्रामीण जनता के दुखों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त औत सर्वमान्य मुद्दा था.

- नमक, गरीब व्यक्ति को प्रभावित करता था साथ ही पूर्ण स्वराज्य के लिये सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करना किसानों को समझ में भी नहीं आता. किंतु नमक जैसी रोजमर्रा की वस्तु पर कर लगाये जाने के विरोध में किये गये आंदोलन से किसानों का समर्थन सहजता से प्राप्त किया जा सकता था.

- यद्यपि नमक का व्यय निर्धन व्यक्ति द्वारा वहन किया जा सकता था किंतु भावनात्मक रूप से यह खादी के समान गरीबों की आत्म-सहायता का एक प्रमुख माध्यम बन सकता था.

- नमक का मुद्दा गरीबों के साथ ही हर भारतीय को प्रभावित करने वाला तथा उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा था.

दांडी मार्च- 12 मार्च से 6 अप्रैल, 1930

2 मार्च 1930 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शासन के दुष्प्रभावों तथा अपनी 11 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किया, जो सरकार के सम्मुख पेश की गयीं थीं. उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने का कोई प्रयत्न नहीं करेगी तो 12 मार्च को वे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे.

सरकार द्वारा पत्र का कोई सार्थक जवाब न मिलने के विरोध में गांधीजी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 समर्थकों के साथ दांडी के लिये पद यात्रा प्रारंभ की तथा 24 दिनों में 240 कि.मी. की पदयात्रा के पश्चात 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे. 6 अप्रैल को गांधीजी ने समुद्रतट में नमक बनाकर कानून तोड़ा.

इससे पहले गांधीजी की दांडी पदयात्रा के दौरान रास्ते में हजारों किसानों ने उनका संदेश सुना तथा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की. कई ग्रामीणों ने सरकारी नौकरियों का परित्याग कर दिया.

9 अप्रैल को गांधी जी ने एक निर्देश जारी करके आंदोलन के लिये निम्न लिखित कार्यक्रम प्रस्तुत किये-

- जहां कहीं भी संभव हो लोग नमक कानून तोड़कर नमक तैयार करें.

- शराब की दुकानों, विदेशी कपड़े की दुकानों तथा अफीम के ठेकों के समक्ष धरने आयोजित किये जायें.

- यदि हमारे पास पर्याप्त शक्ति हो तो हम करों की अदायगी का विरोध कर सकते हैं.

- वकील अपनी वकालत छोड़ सकते हैं.

- जनता, याचिकाओं पर रोक लगाकर न्यायालयों का बहिष्कार कर सकती है. सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं. हर घर में लोग चरखा कातें और सूत बनायें.

- छात्र सरकारी स्कुल एवं कालेजों का बहिष्कार करें.

- स्थानीय नेता, गांधीजी की गिरफ़्तारी के बाद अहिंसा बनाये रखने सहयोग दें.

- इन सभी कार्यक्रमों में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाये तभी हमें पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है.

सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभिक चरण के रूप में, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई इस ऐतिहासिक यात्रा में गांधीजी ने 6 अप्रैल को दांडी में मुट्ठीभर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा. नमक कानून के उल्लंघन को भारतीयों द्वारा, ब्रिटिश कानूनों के विरोध एवं साम्राज्यवाद की समाप्ति के प्रयासों के प्रतीक के रूप में देखा गया.

इस यात्रा, इसके विकास तथा लोगों पर इसके प्रभाव की समाचार-पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित किया गया. गुजरात में गांधीजी की अपील पर 300 ग्रामीण सरकारी कर्मचारियों ने सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया. कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी स्थानीय स्तर पर कांग्रेस को लोकप्रिय बनाने एवं उसे संगठित करने के सराहनीय प्रयास किये.

नमक सत्याग्रह का प्रसार

एक बार जब गांधी जी ने दांडी में नमक कानून तोड़कर इसकी रस्म पूरी कर दी तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ हो गया. तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी. राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक की नमक यात्रा प्रारंभ की.

मालाबार में के. कलप्पन ने कालीकट से पोयान्नूर तक की नमक यात्रा की. असम में सत्याग्रहियों का एक दल सिलहट से बंगाल के नोवाखाली समुद्र तट पर नमक बनाने पहुंचा. आंध्रप्रदेश के विभिन्न जिलों में नमक सत्याग्रह के मुख्यालय के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से शिविरम (शिविरों) की स्थापना की गयी.

नमक कानून तोड़ने के अपराध में जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके कारण उत्तेजना फैल गयी तथा कलकत्ता, मद्रास एवं कराची आदि नगरों में उग्र प्रदर्शन हुये. 4 मई 1930 को गांधीजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जब उन्होंने ऐलान किया कि धारासणा नमक कारखाने पर अभियान जारी रखेंगे.

बंबई, कलकत्ता, दिल्ली तथा शोलापुर इत्यादि शहरों में गांधीजी की गिरफ्तारी का जबरदस्त विरोध किया गया. गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस कार्यकारिणी ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया-

- रेयतवाड़ी क्षेत्रों में लगान न अदा किया जाये.

- जमींदारी क्षेत्रों में चौकीदारी कर न अदा किया जाये.

- मध्य प्रांत में वन कानून का उल्लंघन किया जाये.

विद्रोह के अन्य क्षेत्र एवं तरीके

देश के अन्य भागों में भी विद्रोह एवं तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी-

चटगांव में सूर्यसेन के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने दो सरकारी शस्त्रागारों पर धावा बोल दिया तथा प्रांतीय सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी.

पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान के सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना का प्रसार किया. खान अब्दुल गफ्फार खान ने, जिन्हें ‘बादशाह खान’ या ‘सीमांत गांधी’ के नाम से भी जाना जाता था, खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की. इसे ‘लाल कुर्ती’ (Redshirt) के नाम से भी जाना जाता था.

खुदाई खिदमतगार ने पठानों की राष्ट्रीय एकता का नारा बुलंद किया तथा साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ आंदोलन संगठित किया. इसने मजदूरों की दशा में सुधार की भी मांग की. संगठन ने अहिंसा के सिद्धांत को सर्वोपरि मानते हुये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

उल्लेखनीय यह है कि अन्य प्रांतों में मुसलमान जहां सत्याग्रह आंदोलन में तटस्थ बने हुये थे, वहीं उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत में बादशाह खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी. यहां आंदोलन की शुरुआत तब हुई, जब 23 अप्रैल 1930 को पुलिस ने स्थानीय कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के कारण उत्तेजना फैल गयी तथा जनता ने हिंसक प्रदर्शन किया. पेशावर में तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गयी तथा आंदोलनकारियों के दमन के लिये भेजी गयी हिन्दू सेना ने मुसलमानों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया. बाद में 4 मई तक ही स्थिति नियंत्रण में आ सकी, जब सरकार ने हवाई टुकड़ियों की मदद से शहर पर कब्जा कर लिया. इस दौरान सरकार ने आतंक एवं दमन का साम्राज्य कायम कर दिया.

इस आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों में लगभग 92 प्रतिशत मुसलमान थे, इससे अंग्रेजों को अत्यंत निराशा हुई तथा उनका यह भ्रम टूट गया कि मुसलमान, स्वतंत्रता आंदोलन से खुद को पूर्णतया अलग रखे हुये हैं.

शोलापुर बंबई प्रेसीडेंसी के इस औद्योगिक नगर में गांधीजी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रारंभ हुये आंदोलन ने भयंकर विद्रोह का रूप धारण कर लिया. यहां 7 मई से प्रारंभ हुई हड़ताल में हजारों मिल मजदूर काम छोड़कर प्रदर्शनकारियों से मिल गये.

प्रदर्शनकारियों ने शराब की दुकानों तथा सरकारी प्रतिष्ठानों जैसे- रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, नगरपालिका भवनों एवं न्यायालयों इत्यादि को आग लगा दी. 8 मई को पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के मध्य भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें अनेक लोग मारे गये तथा सैकड़ों घायल हो गये. मजदूरों ने पुलिस को खदेड़ कर समानांतर शासन कायम कर लिया तथा एक सप्ताह तक शहर पर उनका कब्जा बना रहा. मार्शल लॉ लागू करके 16 मई तक ही सरकार शहर पर पुनः नियंत्रण कायम कर सकी.

धारासणा नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रतिक्रिया धारासणा में हुई. यहां 21 मई 1930 को सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं गांधीजी के पुत्र मणिलाल ने दो हजार आंदोलनकारियों के साथ धारासणा नमक कारखाने पर धावा बोल दिया.

यद्यपि आंदोलनकारियों ने पूर्ण शांति के साथ विरोध प्रदर्शन किया किंतु पुलिस ने दमन का सहारा लिया तथा प्रदर्शनकारियों पर बर्बतापूर्वक लाठी चार्ज किया गया. इसके कारण 2 व्यक्ति मारे गये 320 गंभीर रूप से जख्मी हो गये. एक अमरीकी पत्रकार मिलर ने पुलिस द्वारा किये गये बर्बरतापूर्ण कृत्य को अत्यंत भयानक बताया.

नमक सत्याग्रह के इस नये रूप को जनता ने बड़ी उत्सुकता से अपना लिया तथा देखते ही देखते यह जन-आंदोलन में बदल गया. बाद में वडाला (बंबई), सैनीकट्टा (कर्नाटक), आंध्र प्रदेश, मिदनापुर, बालासोर, पुरी तथा कटक के नमक कारखानों में भी इसी तरह के प्रदर्शन आयोजित किये गये.

बिहार यहां चलाये गये नमक सत्याग्रह में चौकीदार कर के विरोध में तथा चौकीदारों और चौकीदारी पंचायत के प्रभावशाली सदस्यों के इस्तीफे के मांग को लेकर जबरदस्त आंदोलन चलाया गया. चूंकि ये चौकीदार सरकार के लिये जासूसी का काम करते थे. अतः इनके विरुद्ध जनता के मन में तीव्र घृणा की भावना थी.

यह आंदोलन भागलपुर, सारन एवं मुंगेर जिलों में विशेष रूप से सफल रहा. भागलपुर में राजेंद्र प्रसाद एवं अब्दुल बारी ने आंदोलनकारियों को संबोधित किया. पुलिस ने आंदोलनकारियों के दमन के लिये उन्हें बुरी तरह पीटा, उन्हें यातनायें दी गयीं तथा उनकी सम्पति को जब्त कर लिया.

बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया. यहां भी गांव के लोगों को सरकारी दमन का शिकार होना पड़ा. आंदोलनकारियों को बुरी तरह पीटा गया तथा उनकी सम्पति को जब्त कर लिया गया.

गुजरात यहाँ खेडा जिले के आनंद, बोरसद एवं नदियाद क्षेत्रों, सूरत जिले के बारदोली क्षेत्र एवं भड़ौच जिले के जंबूसर क्षेत्र में शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया. यहां कर न अदा करने के मुद्दे को लेकर जबरदस्त आंदोलन प्रारंभ हुआ तथा लोगों ने भू-राजस्व अदा करने से इंकार कर दिया.

हजारों की तादाद में लोग अपने परिवार के सदस्यों, मवेशियों तथा घर का सामान लेकर ब्रिटिश नियंत्रण वाले भारत से निकलकर बड़ौदा जैसे पड़ोसी रजवाड़े वाले इलाके में चले गये तथा महीनों कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुये वहीं पड़े रहे.

सरकार ने प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह प्रताड़ित किया. उनके घरों एवं सामान को नष्ट कर दिया गया तथा उन्हें बुरी तरह पीटा गया. पुलिस ने वल्लभभाई पटेल की 80 वर्षीय मां को भी नहीं बख्शा. सरदार पटेल कई महीनों तक पुलिस से लोहा लेते रहे.

महाराष्ट्र,कर्नाटक एव मध्य प्रांत

इन क्षेत्रों में आंदोलनकारियों ने वन नियमों का उल्लंघन किया. आंदोलन जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी रहा. यहां सरकार ने वनों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर वहां पशुओं को चराने, लकड़ी काटने एवं वनोत्पादों को एकत्रित करने पर प्रतिबंध लगा रखा था. आंदोलन के दौरान इन सभी नियमों की अवहेलना की गयी.

असम यहां कुख्यात ‘कनिंघम सरकुलर’ के विरोध में छात्रों के नेतृत्व में एक शक्तिशाली आंदोलन चलाया गया. इस सरकुलर द्वारा छात्रों और उनके अविभावकों को अच्छे व्यवहार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था. आंदोलन के दौरान इस सरकुलर का उल्लंघन किया गया तथा इसके विरुद्ध प्रदर्शन आयोजित किये गये.

संयुक्त प्रांत में लगान अदा न करने का सशक्त अभियान चलाया गया तथा जमींदारों से सरकार की राजस्व न देने का आह्वान किया गया. किसानों से भी जमींदारों को लगान अदा न करने का आग्रह किया गया. चूंकि अधिकांश जमींदार ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे. फलतः किसानों का लगान विरोधी आंदोलन ही विरोध-प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा रहा.

यद्यपि प्रारंभिक महीनों में आंदोलन काफी शक्तिशाली था. लेकिन सरकारी दमन के कारण यह धीरे-धीरे कमजोर पड़ गया. अक्टूबर 1930 से इसमें पुनः तेजी आ गयी तथा आगरा एवं रायबरेली में इसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की.

मणिपुर एव नागालैंड इन क्षेत्रों ने भी आंदोलन में साहसिक भूमिका निभायी. नागालैंड की रानी गैडिनल्यू ने सिर्फ 13 वर्ष की उम्र में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध झंडा उठा लिया तथा विद्रोह को प्रशंसनीय नेतृत्व प्रदान किया. 1932 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया आजीवन कारावास की सजा दी गयी.

आंदोलन को लोकप्रिय बनाने हेतु आंदोलनकारियों ने विभिन्न माध्यमों को अपनाया. गांवों और कस्बों में प्रभात केरियां निकाली जाने लगीं. गांवों तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के लिये ‘जादुई लालटेनों’ का प्रयोग किया जाता था. बच्चों ने ‘वानर सेना’ तथा लड़कियों ने मंजरी सेना का गठन किया. गैर-कानूनी सूचना-पत्र तथा पत्रिकाओं में भी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

प्रदर्शन का प्रभाव

- विदेशी कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं के आयात में कमी आ गई.

- सरकार को शराब, उत्पाद शुल्क तथा भू-राजस्व के रूप में प्राप्त होने वाली आय में अत्यधिक कमी आ गई.

- व्यवस्थापिका सभा के चुनाव का व्यापक ढंग से बहिष्कार किया गया.

जन-आंदोलन की व्यापकता

इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वगों ने हिस्सा लिया-

महिलायें गांधीजी ने महिलाओं से आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु आगे आने का विशेष आग्रह किया. गांधीजी के इस आग्रह का महिलाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा वे शीघ्र ही आंदोलन का अभिन्न अंग बन गयीं. महिलाओं ने विदेशी कपड़ों की दुकानों, शराब की दुकानों तथा अफीम के ठेकों पर धरने दिये तथा तीव्र प्रदर्शन किये.

भारतीय महिलाओं के लिये यह आंदोलन एक मील का पत्थर था क्योंकि इस आंदोलन में उन्होंने बड़े पैमाने पर भाग लिया तथा अपनी राजनैतिक अधिकारों की प्राप्ति की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की.

छात्र महिलाओं के समान छात्रों ने भी शराब की दुकानों तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के समक्ष प्रदर्शन आयोजित करने तथा धरने देने के कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाई.

मुसलमान इस आंदोलन में मुसलमानों की भागेदारी नगण्य ही रही तथा कहीं भी वे 1920-22 के समय के आंदोलन की तरह सक्रिय नहीं हुये. इसके दो प्रमुख कारण थे- पहला मुस्लिम नेताओं ने मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रहने की सलाह दी तथा दूसरा ब्रिटिश सरकार ने साम्प्रदायिकता के मुद्दे का सहारा लेकर भावनात्मक रूप से मुसलमानों को आंदोलन से पृथक रखने का दुष्प्रयास किया.

किंतु पूरे देश में मुसलमानों के लगभग तटस्थ बने रहने के प्रश्चात भी उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत में मुसलमानों ने आंदोलन को भरपूर समर्थन प्रदान किया. यहां खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में मुसलमानों ने उपनिवेशी सरकार के विरुद्ध आंदोलन में बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया.

सेनहट्टा, त्रिपुरा, गैबन्धा, बगूरा एवं नोआखाली में मध्यवर्गीय मुसलमानों ने आंदोलन में सक्रिय भागेदारी निभायी. ढाका में मुस्लिम नेताओं, दुकानदारों, निम्न वर्ग के लोगों तथा उच्च वर्ग की महिलाओं ने आंदोलन को पूर्ण समर्थन प्रदान किया. बिहार, बंगाल एवं दिल्ली के बुनकरों ने भी आंदोलन में प्रमुखता से भाग लिया.

व्यापारी एव छोटे व्यवसायी इस वर्ग ने आंदोलन में उत्साहपूर्वक भाग लिया. विभिन्न व्यावसायिक संगठनों एवं वाणिज्यिक मंडलों ने प्रदर्शनों एवं धरनों इत्यादि में चढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया. विशेषकर तमिलनाडु एवं पंजाब में इनकी भूमिका प्रशंसनीय रही.

जनजातियों ने मध्य प्रांत, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में जनजातियों एवं दलित वर्ग ने आंदोलन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया. बम्बई, कलकत्ता, मद्रास एवं शोलापुर इत्यादि में मजदूरों ने आंदोलन को पूर्ण समर्थन प्रदान किया. किसान मुख्यतया उत्तर प्रदेश, बिहार एवं गुजरात में सक्रिय रहे.

सरकारी प्रतिक्रिया- अस्थाई संधि के प्रयास

पूरे 1930 के दशक में सरकार की मनःस्थिति व्याकुलता एवं भ्रांति से ग्रस्त रही. आंदोलन की अप्रत्याशित सफलता से साम्राज्यवादी खेमे में घबराहट फैल गयी. वह इस असमंजस के बीच संघर्ष करती रही कि आंदोलनकारियों के दमन हेतु कौन सा रुख अख्तियार किया जाये. यदि सरकार आंदोलनकारियों के प्रति हिंसा और दमन का सहारा लेती तो कांग्रेस इसकी भर्त्सना करती और यदि वह हल्के तौर-तरीके अपनाती तो कांग्रेस इसे सरकार पर अपनी विजय करार देती.

सरकार की स्थिति, दमन का सहारा लेने के मुद्दे पर काफी समय तक डांवाडोल रही. वह गांधीजी को गिरफ्तार करने पर भी काफी हिचकिचाती रही. लेकिन एक बार जब उसने दमन की कार्यवाई प्रारंभ कर दी तो उसके दमनचक्र का जैसे सिलसिला ही प्रारंभ हो गया. उसने नागरिक स्वतंत्रता के हनन के सभी तरीकों का भरभूर उपयोग किया, जिसमें प्रेस पर प्रतिबंध भी शामिल था.

प्रांतीय सरकारों को नागरिक अवज्ञा संगठनों की स्वतंत्रता को कुचलने की पूरी छूट प्रदान कर दी गयी. यद्यपि जून माह तक कांग्रेस कार्यकारिणी को अवैध घोषित नहीं किया गया था किंतु निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर यथासंभव लाठी चार्ज एवं घातक प्रहार किये गये, जिसमें कई लोग मारे गये तथा हजारों लोग घायल हो गये. गांधीजी सहित लगभग 90 हजार लोग जेल में ठूस दिये गये.

सरकारी दमन एवं साइमन कमीशन की रिपोर्ट के प्रकाशन ने आंदोलन के प्रति सरकार की घृणा को और उजागर कर दिया. साइमन कमीशन की रिपोर्ट में डोमीनियन स्टेट्स का कोई उल्लेख न किये जाने पर राष्ट्रवादी और असंतुष्ट हो गये. यहां तक कि उदारवादियों ने भी सरकार की तीव्र आलोचना प्रारंभ कर दी तथा सरकार से उसका पूर्णतया मोहभंग हो गया.

जुलाई 1930 में भारत के तत्कालीन वायसराय ने गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव रखा तथा डोमिनियन स्टेट्स की मांग पर चर्चा करने के मुद्दे को इसका लक्ष्य घोषित किया. उसने तेजबहादुर सप्रू तथा एम.आर. जयकर के सरकार तथा कांग्रेस के मध्य शांति तथा सुलह की स्थापना हेतु संभावनाओं का पता लगाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया.

अगस्त 1930 में मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल नेहरू, गांधीजी से विचार-विमर्श करने यरवदा जेल गये. चर्चा के उपरांत इन तीनों ने मांग की कि-

- ब्रिटेन, भारतीयों की स्वतंत्रता बहाल करे.

- पूर्ण स्वतंत्र सरकार का गठन-जिसका वित्त एवं रक्षा संबंधी मामलों पर पूरा नियंत्रण हो.

- ब्रिटेन से आर्थिक हर्जाने की मांग के लिये एक स्वतंत्र आयोग का गठन.

लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला.

नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक (प्रथम गोलमेज सम्मेलन | First Round Table Conference)

सरकार ने 12 नवंबर 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट तथा संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा करने के निमित्त, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया. ब्रिटिश सरकार एवं भारतीयों के मध्य समान स्तर पर आयोजित की गयी यह प्रथम वार्ता थी. जहां कांग्रेस एवं अधिकांश व्यवसायिक संगठनों ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया. वहीँ मुस्लिम लीग, हिन्दू मह्रासभा, उदारवादियों, दलित वर्ग तथा भारतीय रजवाड़ों ने इस सम्मलेन में भाग लिया. इस सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किये जा सकते हैं.

- तीनों ब्रिटिश दल-लिबरल, कंजरवेटिव और श्रमिक दल के प्रतिनिधि.

- ब्रिटिश भारत से ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य.

- भारत के राज्यों से राजकुमार या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि.

सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के चयन का मापदण्ड असमान था. ब्रिटेन की तीनों पार्टियों का प्रतिनिधित्व अलग-अलग प्रतिनिधि कर रहे थे, जबकि भारतीय प्रतिनिधियों में से कुछ वायसराय द्वारा मनोनीत थे तथा कुछ का मनोनयन भारतीय रजवाड़ों ने किया था. इस सम्मेलन में राज्य लोक संगठन का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था. प्रतिनिधियों के मनोनयन का मुख्य आधार ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा तथा उनके स्वशासन संबंधी विचार थे.

इस सम्मेलन में सम्मिलित सभी दलों के प्रतिनिधि केवल अपने व्यक्तिगत हितों के पक्षपोषण में प्रयासरत रहे. सम्मेलन के दौरान केवल समस्यायें व विचारार्थ विषय ही प्रस्तुत किये गये लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका. वैसे भी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन ‘कांग्रेस’ के सम्मेलन में भाग न लेने से यह सम्मेलन अधूरा सा हो गया था. अंततः 19 जनवरी 1931 को बिना किसी वास्तविक उपलब्धि के यह सम्मेलन समाप्त हो गया.

गांधी-इरविन समझौता

25 जनवरी 1931 को गांधीजी तथा कांग्रेस के अन्य सभी प्रमुख नेता बिना शर्त कारावास से रिहा कर दिये गये. कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधीजी को वायसराय से चर्चा करने के लिये अधिकृत किया. तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधीजी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लार्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों तक चली. इसके परिणामस्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी-इरविन समझौता कहा जाता है.

इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के बराबर कर दिया. इस समझौते में सरकार की ओर से लार्ड इरविन इस बात पर सहमत हुये कि-

- हिंसात्मक अपराधियों के अतिरिक्त सभी राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जायेंगे.

- अपहरण की सम्पत्ति वापस कर दी जायेगी.

- विभिन्न प्रकार के जुर्मानों की वसूली को स्थगित कर दिया जायेगा

- सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे चुके भारतीयों के मसले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार-विमर्श किया जायेगा.

- समुद्र तट की एक निश्चित सीमा के भीतर नमक तैयार करने की अनुमति दी जायेगी.

- मदिरा, अफीम और विदेशी वस्तओं की दुकानों के सम्मुख शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की आज्ञा दी जायेगी.

- आपातकालीन अध्यादेशों को वापस ले लिया जायेगा. किन्तु वायसराय ने गांधीजी की निम्न दो मांगे अस्वीकार कर दी-

- पुलिस ज्यादतियों की जांच करायी जाये.

- भगत सिंह तथा उनके साथियों की फांसी की सजा माफ कर दी जाये.

कांग्रेस की ओर से गांधीजी ने आश्वासन दिया कि- (i) सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जायेगा. तथा (ii) कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इस शर्त पर भाग लेगी कि सम्मेलन में संवैधानिक प्रश्नों के मुद्दे पर विचार करते समय परिसंघ, भारतीय उत्तरदायित्व तथा भारतीय हितों के संरक्षण एवं सुरक्षा के लिये अपरिहार्य मुद्दों पर विचार किया जायेगा. (इसके अंतर्गत रक्षा, विदेशी मामले, अल्पंसख्यकों की स्थिति तथा भारत की वित्तीय साख जैसे मुद्दे शामिल होगे).

सविनय अवज्ञा आंदोलन का मूल्यांकन

क्या गांधी-इरविन समझौता अपने उद्देश्यों से पीछे हट गया था?

गांधीजी द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन की स्थगित किये जाने के निर्णय से यह बात रेखांकित होती है कि गांधी-इरविन समझौता अपने उद्देश्यों से पीछे नहीं हटा था क्योंकि-

- किसी भी जनआंदोलन के लिये आवश्यक है कि उसका कार्यकाल छोटा ही अर्थात उसे ज्यादा लंबा न खींचा जाये.

- कार्यकर्ताओं या सत्याग्रहियों के विपरीत, जनसामान्य की त्याग करने की क्षमता सीमित होती है.

- 1930 के पश्चात, आंदोलन में विरक्तता के लक्षण परिलक्षित होने लगे थे. विशेषरूप से उन दुकानदारों एवं व्यापारियों में, जिनमें आंदोलन के प्रति अभूतपूर्व उत्साह था.

निःसंदेह युवा भी निराश हो चुके थे. उन्होंने बड़ी तत्परता एवं गर्मजोशी से आंदोलन में सहभागिता निभायी किंतु उन्हें निराशा ही हाथ लगी. गुजरात के किसानों में भी निराशा का वातावरण व्याप्त था क्योंकि उन्हें उनकी भूमि वापस नहीं लौटायी गयी थी.

वास्तव में गुजराती काश्तकारों को उनकी जमीन वापस तभी मिली, जब सूबे में कांग्रेस सरकार का गठन हुआ. किंतु इसके पश्चात भी अधिकांश भारतीय इस बात से प्रसन्न थे कि उपनिवेशी सरकार ने उनके आंदोलन साथ समझौते पर दस्तखत किये. आंदोलनकारियों को जब जेल से रिहा किया गया तो जनता ने किसी नायक की तरह उनका स्वागत किया.

सविनय अवज्ञा आंदोलन की असहयोग आंदोलन से तुलना

- इस आंदोलन ने ‘पूर्ण स्वतंत्रता’ को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया, जबकि असहयोग आंदोलन का लक्ष्य ‘स्वराज्य’ था.

- आंदोलन में कानून की अवज्ञा को मुख्य हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया, जबकि असहयोग आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशी शासन से असहयोग था.

- बुद्धिजीवी वर्ग के सहयोग में थोड़ा गिरावट आयी तथा विरोध प्रदर्शन में उसने वह तत्परता नहीं दिखाई, जैसा कि असहयोग आंदोलन के दौरान था. जैसे- वकीलों द्वारा वकालत छोड़ना एवं छात्रों द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार कर राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश लेना.

- इस आंदोलन में मुसलमानों की सहभागिता असहयोग आंदोलन के समान नहीं थी.

- आंदोलन में कोई बड़ा मजदूर विद्रोह परिलक्षित नहीं हुआ.

- किंतु सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसानों एवं व्यावसायिक वर्ग की व्यापक भागेदारी ने अन्य वर्गों की क्षति की पूर्ति की.

- इस आंदोलन में राजनीतिक बदियों की संख्या असहयोग आंदोलन की तुलना में लगभग तीन गुनी अधिक थी.

- सांगठनिक रूप से कांग्रेस ज्यादा सशक्त थी.

कांग्रेस का कराची अधिवेशन (Karanchi Session of Congress) 1931

गांधी-इरविन समझौते या दिल्ली समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिये कांग्रेस का अधिवेशन 29 मार्च 1931 में कराची में आयोजित किया गया. वल्लभभाई पटेल इसके अध्यक्ष थे. इससे छह दिन पहले भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी दी गयी थी. यद्यपि गांधीजी ने इन्हें बचाने की कोशिश की थी, किंतु भारतीय गांधीजी से तीव्र नाराज थे.

गांधीजी से अपेक्षा थी कि वे समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे. गांधीजी को अपनी कराची यात्रा के दौरान जनता के तीव्र रोष का सामना करना पड़ा. उनके खिलाफ प्रदर्शन किये गये तथा उन्हें काले झंडे दिखाये गये. पंजाब नौजवान सभा ने भगत सिंह एवं उनके कामरेड साथियों को फांसी की सजा से न बचा पाने के लिये गांधीजी की तीव्र आलोचना की.

कराची में कांग्रेस का प्रस्ताव

- किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की बात दोहराते हुये भी कांग्रेस ने इन क्रांतिकारियों के वीरता और बलिदान की प्रशंसा की.

- दिल्ली समझौते को मंजूरी दे दी.

- पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया.

- कांग्रेस ने दो मुख्य प्रस्तावों को अपनाया- इनमें से एक मौलिक अधिकारों और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से सम्बद्ध था. इन प्रस्तावों के कारण कराची सत्र एक यादगार सत्र बन गया. मौलिक अधिकारों से सम्बद्ध प्रस्ताव में निम्न प्रावधानों को सुनिश्चित किया गया-

- अभिव्यक्त एवं प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता.

- संगठन बनाने की स्वतंत्रता.

- सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनावों की स्वतंत्रता.

- सभा एवं सम्मेलन आयोजित करने की स्वतंत्रता.

- जाति, धर्म एवं लिंग इत्यादि से हटकर कानून के समक्ष समानता का अधिकार.

- सभी धमों के प्रति राज्य का तटस्थ भाव.

- निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की गारंटी.

- अल्पसंख्यकों तथा विभिन्न भाषाई क्षेत्रों की संस्कृति, भाषा एवं लिपि की सुरक्षा की गारंटी.

राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से सम्बद्ध जो प्रस्ताव पारित किये गये, उनमें सम्मिलित थे-

- लगान और मालगुजारी में उचित कटौती.

- अलाभकर जोतों को लगान से मुक्ति.

- किसानों को कर्ज से राहत और सूदखोरों पर नियंत्रण.

- मजदूरों के लिये बेहतर सेवा शर्ते, महिला मजदूरों की सुरक्षा तथा काम के नियमित घंटे.

- मजदूरों और किसानों को अपने यूनियन बनाने की स्वतंत्रता.

- प्रमुख उद्योगों, परिवहन और खदान को सरकारी स्वामित्व एवं नियत्रंण में रखने का वायदा.

इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया और बताया कि जनता के लिये पूर्ण स्वराज्य का अर्थ क्या है. कांग्रेस ने यह भी घोषित किया कि ‘जनता के शोषण को समाप्त करने के लिये राजनीतिक आजादी के साथ-साथ आर्थिक आजादी भी आवश्यक है’.

कांग्रेस का कराची प्रस्ताव वास्तविक रूप से कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था, जो बाद के वर्षों में भी निरंतर बरकरार रहा .

सविनय अवज्ञा आन्दोलन का द्वितीय चरण

दिल्ली समझौते के प्रावधान के अंतर्गत कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधीजी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिये 29 अगस्त 1931 को लंदन रवाना हुये. 7 सितम्बर 1931 से 1 दिसम्बर 1931 तक चले इस सम्मेलन में गांधीजी के ‘राजपूताना’ नामक जहाज में महादेव देसाई, मदनमोहन मालवीय, देवदास गांधी, घनश्यामदास बिड़ला एंव मीरा बेन भी थीं.

यद्यपि इस गोलमेज सम्मेलन से गांधीजी को कुछ विशेष प्राप्त होने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि-

- ब्रिटेन में चर्चिल के नेतृत्व में दक्षिण पंथी खेमे ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कांग्रेस को बराबरी का दर्जा देकर बात करने का तीव्र विरोध किया. उसने भारत में और सुदृढ़ ब्रिटिश शासन का माग की. ब्रिटन में रैम्जे मैक्डोनाल्ड के नेतृत्व में बनी लेबर पार्टी में रूढ़िवादी सदस्यों का बोलबाला था तथा इसी समय सेमुअल होअर को भारत का गृहसचिव नियुक्त किया गया, जो कि घोर दक्षिणपंथी था.

- द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मुख्यतया रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, साम्प्रदायिक एवं ब्रिटिश राजभक्तों के प्रतिनिधि थे, जिनका उपयोग साम्राज्यवादी सरकार ने यह प्रदर्शित करने के लिये किया कि कांग्रेस सभी भारतीयों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं है. साथ ही सरकार का मकसद था कि हर मोर्चे पर गांधी जी को परास्त किया जाये.

- अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर शीघ्र ही सम्मेलन में गतिरोध पैदा हो गया. मुसलमानों, ईसाईयों, आंग्ल-भारतीयों एवं दलितों ने पृथक प्रतिनिधित्व की मांग प्रारंभ कर दी. ये सभी आपस में मिलकर ‘अल्पसंख्यक गठजोड़’ के रूप में संगठित हो गये. किंतु गांधीजी ने साम्प्रदायिक आधार पर किसी भी संवैधानिक प्रस्ताव का अंत तक विरोध किया.

- भारतीय रजवाड़े भी संघ बनाने के मुद्दे पर ज्यादा उत्साहित नहीं थे. मुख्यतः उस स्थिति में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर कांग्रेस, केंद्र में सरकार का गठन करे.

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, रेम्जे मैकडोनाल्ड की इस घोषणा के साथ संपन्न हुआ-

- दो मुस्लिम प्रांतों-उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत एवं सिंध का गठन.

- भारतीय सलाहकारी परिषद की स्थापना.

- तीन विशेषज्ञ समितियों- वित्त, मताधिकार एवं राज्यों संबंधी समितियों का गठनI तथा

- यदि भारतीयों में सहमति नहीं हो सकी तो सर्वसम्मत साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा.

सम्मेलन में सरकार भारतीयों की मुख्य मांग ‘स्वतंत्रता’ पर किसी भी प्रकार का विचार करने में असफल रही. 28 दिसम्बर 1931 को गांधीजी भारत लौट आये. 29 दिसम्बर 1929 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ करने का निर्णय लिया.

अस्थायी शांति का काल मार्च-दिसम्बर 1931

इस काल में भी विभिन्न गतिविधियों ने भारतीयों में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष की भावना को जीवित रखा. संयुक्त प्रांत में कांग्रेस-लगान में कमी करने, बकाया लगान को माफ करने तथा लगान अदा न करने के कारण काश्तकारों को उनकी भूमि से बेदखल करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को लेकर प्रारम्भ किये गये आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रही थी.

उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत में हुकूमत ने खुदाई खिदमतगार के कार्यकर्ताओं एवं उन किसानों पर कठोर दमनात्मक कार्रवाई की, जो सरकार द्वारा बलपूर्वक लगान वसूल करने का विरोध कर रहे थे. बंगाल में सरकार भेदभावपूर्ण अध्यदेशों के द्वारा शासन चला रही थी तथा आतंकवाद से निबटने के नाम पर उसने हजारों लोगों को कारावास में डाल दिया था. सितम्बर 1931 में हिजली जेल में राजनीतिक बंदियों पर गोली चलाई गयी, जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गयी.

सरकार का परिवर्तित रुख

दिल्ली समझौते से उच्च ब्रिटिश अधिकारियों के सम्मुख यह तथ्य उभरकर सामने आया कि इस समझौते से कांग्रेस की प्रतिष्ठा एवं भारतीयों के उत्साह में वृद्धि हुयी है तथा ब्रिटिश सरकार की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है. फलतः उन्होंने यथास्थिति को परिवर्तित करने की योजना बनायी. इस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने तीन प्रावधानों को अपनाने की रणनीति बनायी-

- गांधीजी को पुनः कोई जन-आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

- कांग्रेस की सद्भावना आवश्यक नहीं है. अपितु इसके स्थान पर उन लोगों का सहयोग एवं समर्थन अति आवश्यक है, जिन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध हुकूमत का साथ दिया है, उदाहरणार्थ-सरकारी सेवक एवं राजभक्त इत्यादि.

- राष्ट्रीय आंदोलन को अब ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसारित एवं संगठित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी.

कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किये जाने की घोषणा के पश्चात भारत के नये वायसराय विलिंगडन ने 31 दिसम्बर 1931 को गांधीजी से मिलने से इंकार कर दिया. 4 जनवरी 1932 को गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया.

अध्यादेशों का राज

4 जनवरी 1932 को गांधीजी की गिरफ्तारी के साथ ही सरकार ने राष्ट्रीय आंदोलन पर पूर्णरुपेण हमला प्रारंभ कर दिया. प्रशासन को असीमित और मनमानी शक्तियां देने वाले अनेक अध्यादेश जारी किये गये तथा ‘नागरिक-सैनिक कानून’ की शुरुआत हो गयी.

सभी स्तरों पर कांग्रेस के संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में ठूस दिया गया, कांग्रेस से सहानुभूति रखने वाले लोगों को यातनायें दी गयीं, नागरिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, सम्पत्तियां कुर्क कर ली गयीं तथा गांधीजी के आश्रमों पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया गया.

अंग्रेजी सरकार के इस दमन का शिकार महिलायें भी हुयीं. प्रेस के खिलाफ भी कार्रवाई की गयी तथा राष्ट्रवादी साहित्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

जनता की प्रतिक्रियाः सरकारी दमन के खिलाफ जनता में तीव्र रोष था. यद्यपि जनता असंगठित तथा अपरिपक्व थी किंतु उसकी प्रतिक्रिया व्यापक थी. केवल प्रथम चार महीनों में ही लगभग 80 हजार सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया. इनमें से अधिकांश शहरी और निर्धन ग्रामीण थे.

विरोध प्रदर्शन के तरीकों में- शराब की दुकानों पर धरने, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरने, अवैधानिक सम्मेलन, अहिंसक प्रदर्शन, राष्ट्रीय दिवस का आयोजन, राष्ट्रीय, झंडे का प्रतीकात्मक रोहण, चौकीदारी कर का भुगतान न करना, नमक सत्याग्रह, वन कानूनों का उल्लंघन तथा बम्बई के निकट गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर की स्थपाना प्रमुख थे.

सविनय अवज्ञा आंदोलन के इस चरण में दो भारतीय रियासतों-कश्मीर एवं अलवर में तीव्र जन-प्रतिक्रिया का उभरना आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू था. किंतु इतना होने पर भी यह आंदोलन ज्यादा लंबे समय तक खिंच सका क्योंकि

- गांधीजी तथा अन्य राष्ट्रवादी नेता, जन-प्रतिक्रिया को संगठित करने में पर्याप्त समय नहीं दे सके; तथा

- जनता असंगठित एवं अपरिपक्व थी.

अंततः अप्रैल 1934 में गांधीजी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया. यद्यपि गांधीजी के निर्णय से जनता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं में थोड़ी निराशा अवश्य हुयी किंतु उनमें कांग्रेस के प्रति निष्ठा कम नहीं हुयी. उन्होंने वास्तविक रूप से न सही दिल से स्वतंत्रता का संघर्ष अवश्य जीत लिया था.

रणनीति पर बहस

सविनय अवज्ञा आंदोलन की वापसी के उपरांत राष्ट्रवादियों के मध्य भविष्य की रणनीति के संबंध में द्वि-स्तरीय बहस प्रारंभ हुई-प्रथम, निकट भविष्य में राष्ट्रीय आंदोलन की रणनीति कैसी हो तथा द्वितीय, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत होने वाले 1937 के आगामी प्रांतीय चुनावों में, सत्ता में भागेदारी के प्रश्न पर किस रणनीति का अनुगमन किया जाये.

प्रथम चरण की व्याख्या

इस चरण में तीन अवधारणायें सामने आयीं. इनमें से प्रथम दो परम्परागत प्रतिक्रियावादी अवधारणायें थीं, जबकि तीसरी, कांग्रेस में सशक्त वामपंथी विचारों का प्रतिनिधित्व कर रही थी. ये तीनों अवधारणायें निम्नानुसार थीं-

- पहली अवधारणा के अनुसार, गांधीवाद की तर्ज पर रचनात्मक कार्य प्रारंभ किया जाये.

- दूसरी अवधारणा के अनुसार, एक बार पुनः संवैधानिक तौर-तरीकों से संघर्ष प्रारंभ करना चाहिए. इस मत के समर्थक 1934 के भावी केंद्रीय विधान सभा के लिये होने वाले चुनावों में भाग लेने का भी समर्थन कर रहे थे. इस मत के समर्थकों में आसफ अली, सत्यमूर्ति, डा. एम.ए. अंसारी, भूलाभाई देसाई तथा बी.सी. राय प्रमुख थे. इन सभी का मत था कि-

राजनीतिक निराशा के इस दौर में, जबकि कांग्रेस जन-आंदोलन जारी रखने की अवस्था में नहीं हैं, उसे चुनावों में भाग लेकर विधानमंडल में प्रवेश करना चाहिए तथा राजनीतिक संघर्ष जारी रखना चाहिए, जिससे जनता का मनोबल गिरने न पाए.

चुनाव में भाग लेने का तात्पर्य यह नहीं है कि वे केवल संवैधानिक राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति में विश्वास रखते हैं. इसका मतलब एक अन्य राजनीतिक मोर्चा प्रारंभ करना है.

इस नये राजनीतिक मोर्चे से कांग्रेस मजबूत होगी, जनता में उसका प्रभाव बढ़ेगा तथा जनता अगले दौर के आंदोलन के लिये तैयार हो सकेगी.

विधान मंडल में कांग्रेस की उपस्थिति उसे नये राजनैतिक संघर्ष के लिये उपयुक्त मंच प्रदान करेगी.

- तीसरी अवधारणा का समर्थन कांग्रेस का सशक्त वामपंथी विचारों का समर्थक दल कर रहा था, जिसका नेतृत्व नेहरू के हाथों में था. यह गुट सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेकर उसके स्थान पर रचनात्मक कार्य प्रारंभ करने तथा विधान मंडल में भागेदारी, दोनों मतों का विरोधी था.

इनका मत था कि ये दोनों तरीके जन-आंदोलन को उसके पथ से विमुख कर देंगे तथा उपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के मुख्य मुद्दे से जनता का ध्यान दूसरी ओर मोड़ देंगे. ये जन-आंदोलन को जारी रखने के पक्षधर थे. इनका मानना था कि आर्थिक संकट का यह दौर क्रांतिकारी आंदोलन का उचित समय है तथा जनता संघर्ष के लिये पूरी तरह तैयार है.

नेहरू के विचार

नेहरू ने कहा कि “न केवल भारतीय जनता अपितु पूरे विश्व की जनता के सम्मुख इस समय मुख्य लक्ष्य पूंजीवाद का समूल उन्मूलन तथा समाजवाद की स्थापना है”. नेहरू के विचार से सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, रचनात्मक कार्य प्रारंभ करना तथा संसद में भागेदारी करना एक प्रकार की आध्यात्मिक पराजय, आदर्शा का समर्पण तथा क्रातिकारी पथ का परित्याग कर सुधारवादी पथ को अपनाने जैसा था.

उन्होंने सुझाव दिया कि समाज के वर्गीय चरित्र की वास्तविकता और वर्ग संघर्ष की महत्ता को स्वीकार करते हुये समाज के स्वार्थपरक तत्वों को जनसाधारण के हितों की ओर मोड़ा जाना चाहिए. जमीदारों तथा पूंजीपतियों के विरुद्ध मजदूरों तथा किसानों के संघर्ष तथा उनकी मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए.

उन्होंने तर्क दिया कि मजदूरों और किसानों को वर्गीय आधार पर संगठित किया जाए जिससे कांग्रेस इन संगठनों की गतिविधियों एवं नीतियों को निर्देशित कर सके. नेहरू का मानना था कि वर्ग संघर्ष के अभाव में वास्तविक साम्राज्यवाद-विरोधी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता.

नेहरू द्वारा संघर्ष-समझौता-संघर्ष की रणनीति का विरोध

गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक बड़े तबके का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध पहले संवैधानिक तरीके से जबरदस्त संघर्ष प्रारंभ करके आंदोलन अचानक वापस ले लिया जाये, फिर सरकार के सुधारवादी कदमों से समझौता कर पुनः समय आने पर संघर्ष प्रारंभ कर दिया जाए. क्योंकि तीव्र संघर्ष के पश्चात् संघर्ष के सुप्तावस्था में आने पर जनसामान्य को अपनी सार्मथ्य बढ़ाने का मौका मिलेगा तथा सरकार को राष्ट्रवादी मांगों का प्रत्युत्तर देने का अवसर दिया जा सकेगा.

जनसामान्य को अनिश्चितकालीन बलिदान की रणनीति नहीं अपनानी चाहिए. लेकिन यदि सरकार ने राष्ट्रवादी मांगों के संबंध में कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया तो जनसाधारण को पूरे सामर्थ्य से पुनः संघर्ष प्रारंभ कर देना चाहिए. इसे ही ‘संघर्ष-समझौता-संघर्ष की रणनीति’ कहते हैं.

नेहरू, संघर्ष-समझौता-संघर्ष की इस रणनीति से असहमत थे. उन्होंने तर्क दिया कि लाहौर अधिवेशन में पूर्णस्वराज्य के कार्यक्रम को तय किये जाने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस अवस्था में पहुंच गया है, जहां हमें उपनिवेशिक सत्ता से तब तक संघर्ष करते रहना होगा, जब तक कि हम उसे पूर्णरूपेण उखाड़ फेंकने में सफल न हो जायें.

उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कांग्रेस को ‘निरंतर संघर्ष की नीति’ का पालन करना चाहिए तथा उसे साम्राज्यवादी ढांचे से सहयोग एवं समझौते के जाल में नहीं फंसना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस की चेताया कि अत्यंत शक्तिशाली औपनिवेशिक सत्ता को आने-चार आने की ताकत द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता. अपितु इसके लिये सतत संघर्ष अपरिहार्य है.

उन्होंने संघर्ष-समझौता-संघर्ष की रणनीति का विरोध करते हुये उसके स्थान पर संघर्ष-विजय की रणनीति का प्रतिपादन किया.

सत्ता में भागेदारी पर सहमति

इस समय भारतीय राष्ट्रवादी जहां एक ओर असमंजस की स्थिति में थे, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश हुकूमत यह मानकर चल रही थी कि कांग्रेस में सूरत विभाजन की तरह शीघ्र ही एक और विभाजन होना लगभग तय है. किंतु इस अवसर पर गांधीजी ने दूरदर्शितापूर्ण नीति अपनाकर कांग्रेस को विभाजित होने से बचा लिया.

यह जानते हुए भी कि स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रमुख और एकमात्र तरीका सत्याग्रह ही है, उन्होंने कॉसिलों में भागेदारी के समर्थकों की मांगे स्वीकार कर लीं. उन्होंने कहा कि “संसदीय राजनीति से स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती. किंतु वे सभी कांग्रेस जन जो न तो स्वयं को रचनात्मक कार्यों में लगा सकते और न ही सत्याग्रह में भाग ले सकते, वे सभी संसदीय राजनीति के माध्यम से स्वयं को सक्रिय बनाये रख सकते हैं बशर्ते कि वे संविधानवादी या सुविधावादी न बन जायें”.

साथ ही गांधीजी ने वामपंथियों को आश्वस्त करते हुये भी कहा कि “सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना आवश्यक एवं तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों में उचित कदम था, लेकिन इसका तात्पर्य राजनीतिक अवसरवादिता के सम्मुख समर्पण या साम्राज्यवाद से समझौता नहीं है”.

मई 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन पटना में हुआ, जहां चुनाव में भाग लेने के लिये एक संसदीय बोर्ड का गठन किया गया. गांधीजी ने महसूस किया कि कांग्रेस में उभर रही सबसे सशक्त धारा से वह कट से गये हैं. वे जानते थे कि बुद्धजीवी वर्ग का एक बड़ा तबका संसदीय राजनीति के पक्ष में है, जबकि वे मौलिक तौर पर संसदीय राजनीति के विरोधी थे.

बुद्धिजीवी वर्ग का दूसरा खेमा गांधी जी के रचनात्मक कार्यो यथा-चरखा कातने इत्यादि से असहमत था, जिसे गांधीजी ‘राष्ट्र का दूसरा हृदय’ कहते थे. जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में समाजवादी गुट भी गांधीजी की नीतियों से असहमत था. इसी कारण 1934 में गांधीजी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और कहा कि वे “कांग्रेस एवं उसमें उभरती नयी विचारधारा पर नैतिक दबाव डालकर उसे रोकना नहीं चाहता क्योंकि यह मेरे अहिंसा के सिद्धांत के विपरीत है”.

नेहरू और समाजवादियों ने भी राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा. कांग्रेस के विरोधियों का मत था कि नेहरू एवं समाजवादियों के द्वारा कांग्रेस में किये जा रहे मौलिक परिवर्तनों से कांग्रेस विभाजित हो जायेगी, किंतु ऐसा नहीं हुआ.

नेहरू एवं समाजवादियों ने इस खतरे को भांपकर अपनी प्राथमिकतायें तय कर लीं. उनका मत था कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले उपनिवेशी शासन को समाप्त करना आवश्यक है तथा साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष में कांग्रेस का सहयोग करना जरुरी है. क्योंकि कांग्रेस ही भारतीयों का एकमात्र प्रमुख संगठन है.

नेहरू एवं समाजवादियों का तर्क था कि वैचारिक या राजनीतिक शुद्धीकरण के नाम पर कांग्रेस से त्यागपत्र देने या उससे नाता तोड़ने की बजाय कांग्रेस में रहकर उसे जुझारू चरित्र प्रदान करना कहीं ज्यादा आवश्यक है. दक्षिणपंथियों ने भी इस मसले पर सही रणनीति अपनायी. नवंबर 1934 में केंद्रीय विधान सभा के लिये हुये चुनाव में कांग्रेस ने प्रशंसनीय प्रदर्शन करते हुये भारतियों के लिये आरक्षित 75 सीटों में से 45 सीटें जीत लीं.

सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिणाम

सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-1934) ने भारतीय समाज और राजनीति पर गहरा और दूरगामी प्रभाव डाला. यह केवल ब्रिटिश सरकार के विरोध में एक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी और इसकी नींव को मजबूत किया.

राजनीतिक परिणाम

- ब्रिटिश सरकार पर दबाव: सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक और आर्थिक नीतियों को बुरी तरह प्रभावित किया. बड़े पैमाने पर सरकारी कार्यालयों और अदालतों का बहिष्कार किया गया. राजस्व संग्रह ठप हो गया, और विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों और सरकारी संस्थानों की पिकेटिंग ने ब्रिटिश व्यापार को गंभीर नुकसान पहुंचाया. इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह महसूस कराया कि भारत को बिना भारतीयों की सहमति के शासित करना संभव नहीं है.

- भारत सरकार अधिनियम, 1935 का मार्ग प्रशस्त: सविनय अवज्ञा आंदोलन की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धियों में से एक भारत सरकार अधिनियम, 1935 का पारित होना था. हालांकि यह अधिनियम भारतीयों की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को पूरा नहीं करता था, लेकिन इसने प्रांतीय स्वायत्तता (Provincial Autonomy) की शुरुआत की, जिससे भारतीय नेताओं को प्रशासन में अधिक भागीदारी मिली. यह अधिनियम भविष्य में भारत के संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण आधार साबित हुआ.

- राजनीतिक चेतना का विस्तार: इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों, जैसे- किसान, मजदूर, व्यापारी और छात्रों को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा. यह आंदोलन शहरों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसने ग्रामीण क्षेत्रों में भी राजनीतिक चेतना का प्रसार किया.

सामाजिक परिणाम

- महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि: सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी. कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसी महिला नेताओं के आह्वान पर, हजारों महिलाओं ने धरना, प्रदर्शन और पिकेटिंग में हिस्सा लिया. इस आंदोलन ने महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसने भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण की नींव रखी.

- गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ावा: इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने शराबबंदी, अस्पृश्यता उन्मूलन और खादी के उपयोग जैसे रचनात्मक कार्यक्रमों पर जोर दिया. गांधी जी ने समाज के वंचित और निम्न-वर्गीय लोगों, जिन्हें उन्होंने ‘हरिजन’ कहा, के अधिकारों के लिए संघर्ष किया. इस प्रयास ने भारतीय समाज में सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया को तेज किया.

वैचारिक परिणाम

- आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान का विकास: नमक सत्याग्रह ने भारतीयों को यह सिखाया कि वे खुद अपने लिए नमक बना सकते हैं, जो ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार के खिलाफ एक प्रतीकात्मक और सशक्त विरोध था. इस आंदोलन ने भारतीयों में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना को मजबूत किया.

- अहिंसक संघर्ष की सफलता: सविनय अवज्ञा आंदोलन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अहिंसा का मार्ग ब्रिटिश सरकार के शक्तिशाली दमन के खिलाफ एक प्रभावी हथियार हो सकता है. यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत को एक मजबूत प्रमाण प्रदान करता है.

कुल मिलाकर, सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक व्यापक जन आंदोलन में बदल दिया. इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की नींव को हिला दिया और अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया.