आनुवंशिकी, जीव विज्ञान की एक शाखा है जो जीन, आनुवंशिक भिन्नता, और जीवों में वंशानुक्रम का अध्ययन करती है. यह इस बात की पड़ताल करती है कि माता-पिता से उनकी संतानों में लक्षणों का वंशानुक्रम (inheritance) कैसे होता है.

आनुवंशिकी व आनुवंशिकता क्या हैं?

प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी माता-पिता अर्थात् जनकों से उनके संतानों में संचरित होते रहते हैं. ऐसे गुणों को आनुवंशिक गुण (Hereditary characters) या पैतृक गुण कहते हैं. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण आनुवंशिकता (Heredity) कहलाता है.

मूल गुणों के संचरण के कारण ही प्रत्येक जीव के गुण अपने जनकों के गुण के समान होते हैं. इन गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनकों के युग्मकों (Gametes) के द्वारा होता है. अतः जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी-दर-पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है.

आनुवंशिकता एवं विभिन्नता (variations) का अध्ययन जीव-विज्ञान की जिस शाखा के अन्तर्गत किया जाता है, उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स (Genetics) कहते हैं. ग्रेगर जॉन मेंडल (Gregor John Mendel) ने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक आनुवंशिकी (Modern genetics) की नींव डाली. इसीलिए उन्हें आनुवंशिकी का पिता (Father of Genetics) कहा जाता है.

मेंडल के आनुवंशिकता पर प्रयोग (Mendel’s Experiment with Inheritance)

ग्रेगर जॉन मेंडल (Gregor John Mendel, 1822-84) आस्ट्रिया देश के ब्रून (Brunn) नामक स्थान में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे. उन्होंने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक आनुवंशिकी की नीव डाली. मटर के पौधों पर किए गए अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को उन्होंने 1866 ई. में Annual proceedings of the natural history society or brunn में प्रकाशित कराया. परन्तु विज्ञान जगत में 34 वर्षों तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया. उनके मृत्यु के पश्चात् 1900 ई. में इनके प्रयोगों के निष्कर्ष को वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता मिली.

मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के सात जोड़ी गुणों को चुना, जिनमें से प्रत्येक जोड़े का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे गुण को दबाने की क्षमता रखता था. उन्होंने पहले को प्रभावी (Dominant) तथा दूसरे को अप्रभावी (Recessive) गुण कहा.

मेंडल ने गुणों की वंशागति के लिए जिम्मेदार इन कारकों (Factors) को एक प्रतीक से व्यक्त किया. गुणों के जोड़ों में से उन्होंने प्रभावी लक्षण के कारक को अंग्रेजी के बड़े अक्षर (Capital letters) तथा अप्रभावी लक्षण के कारक को अंग्रेजी के छोटे अक्षर (small letters) से व्यक्त किया. जैसे- लम्बेपन के लिए “T” तथा बौनेपन के लिए ‘t .

| क्र. सं. | लक्षण (Characters) | प्रभावी गुण (Dominant characters) | अप्रभावी गुण (Recessive characters) |

| 1. | बीजों की आकृति | गोल चिकना बीज | झुर्रीदार बीज |

| 2. | बीजपत्र का रंग | पीला बीजपत्र | हरा बीजपत्र |

| 3. | पुष्प का रंग | लाल | सफेद |

| 4. | फली की आकृति | चिकनी | संकीर्णित |

| 5. | फली का रंग | हरा | पीला |

| 6. | पुष्प की स्थिति | कक्षस्थ | अग्रस्थ |

| 7. | पौधे की लम्बाई | लम्बा | बौना |

मेंडल के अनुसार प्रत्येक जनन कोशिका में एक ही गुण को व्यक्त करने के लिए दो कारक (Factor) होते हैं. दोनों कारक समान होने की स्थिति को समयुग्मजी (Homozygous) कहते है. लेकिन, जब ये विपरीत हों, तो इस स्थिति को विषमयुग्मजी (Heterozygous) कहते हैं.

उदाहरण,

ТТ – समयुग्मजी (Homozygous)

Tt – विषमयुग्मजी (Heterozygous)

मेंडल ने पहले एक जोड़ी विपरीत गुणों और फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एकसंकरीय क्रॉस तथा द्धिसंकरीय क्रॉस कहते हैं.

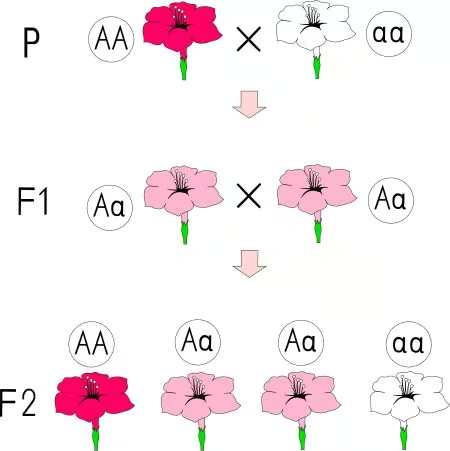

एकसंकरीय क्रॉस (Monohybrid cross)

जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है, तो इसे एकसंकरीय क्रॉस कहते हैं. एक संकरीय क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधों की दो ऐसी उपजातियाँ चुनी जिनके विपरीत लक्षणों के जोड़ों में एक लम्बा (Tall) तथा दूसरा बौना (Dwarf) था और इसका आपस में क्रॉस कराया तो देखा गया कि पहली पीढ़ी (F1 Generation) में बीजों द्वारा जो पौधे उत्पन्न हुए, वे सभी लम्बे थे. इन सभी पहली पीढ़ी वाले पौधों को F1 पौधे कहते हैं.

F1 पीढ़ी से प्राप्त पौधों को उन्होंने फिर स्वपरागण (self pollination) द्वारा उगाया और पाया कि दूसरी पीढ़ी F2 में पाये जाने वाले लम्बे तथा नाटे पौधों का समलक्षणी अनुपात (Phenotypic ratio) 3 : 1 था. इस प्रकार के अनुपात को एकसंकरीय अनुपात् (Monohybrid Ratio) भी कहते हैं. तीन लम्बे पौधों में एक शुद्ध लम्बा (Pure tall, TT) और दो मिश्रित या संकर लम्बे (Mixed or hybrid tall, Tt) थे. एक बौना पौधा जो F2 पीढ़ी से बना था, वह शुद्ध बौना था.

यदि हम F2 के पौधे से तीसरी पीढ़ी अर्थात् F3 प्राप्त करें तो देखेंगे कि शुद्ध लम्बे पौधे (TT) सदैव ही लम्बे पौधे बनाते हैं. इसी प्रकार शुद्ध बौने पौधे (tt) हमेशा ही बौने पौधे बनाते हैं परन्तु यदि मिश्रित लम्बे पौधे (Tt × Tt) का क्रॉस कराया जाए तो F, पीढ़ी की भाँति लम्बे तथा बौने पौधों का समलक्षणी अनुपात (Phenotypic ratio) 3 : 1 होगा.

F2 पीढ़ी के तीन लम्बे और एक बौने पौधे में एक शुद्ध लम्बा (TT), दो मिश्रित लम्बा (Tt) और एक शुद्ध बौना (tt) हुआ जिसका अनुपात 1 : 2 : 1 होता है. F3 शुद्ध लम्बे से क्रॉस कराने पर शुद्ध लम्बे पौधे ही प्राप्त होते हैं. जैसे-

TT × Tr → TT

F3 शुद्ध नाटे से क्रॉस कराने पर शुद्ध नाटे पौधे ही प्राप्त होते हैं. जैसे-

tt × tt → tt

लेकिन मिश्रित लम्बे (Tt) को मिश्रित लम्बे (rt) से क्रॉस कराने पर पुनः 3 : 1 के अनुपात में ही लम्बे और बौने (नाटे) पौधे प्राप्त होते हैं. इसमें-

TT – हमेशा शुद्ध लम्बा (Homozygous tall)

Tt — मिश्रित लम्बा (Heterozygous tall)

tt – हमेशा शुद्ध बौना (Homozygous dwarf)

इसका अनुपात-

1. फीनोटिपिक अनुपात (Phenotypic ratio)- 3 :1 (3 लम्बा व 1 बौना)

2. जीनोटिपिक अनुपात (Genotypic ratio)- 1 : 2 : 1 (1 शुद्ध लम्बा, 2 मिश्रित लम्बा व 1 शुद्ध बौना)

द्धिसंकरीय क्रॉस (Dihybrid Cross)

इसमें दो जोड़े विपरीत लक्षणों को क्रॉस कराया जाता है. मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज एवं हरे तथा झुर्रीदार बीज से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया. इसमें गोल (Round) तथा पीला (Yellow) बीज प्रभावी (Dominant) होता है. दोनों पौधों को क्रमश: RRYY तथा rryy से प्रदर्शित किया जाता है. स्पष्ट है कि पहले पौधे के युग्मक में RY कारक तथा दूसरे पौधे के युग्मक में ry कारक होंगे.

जब इन दो पौधों में कृत्रिम पर-परागण (Cross pollination) कराया गया तो उत्पन्न बीजों से जो पौधे प्राप्त हुए वे सभी गोल तथा पीले संकर बीज बने. यहाँ झुर्रीदार एवं हरा रंग अप्रभावी (Recessive) गुण था. अतः वे F1 पीढ़ी में छिपे रहे, किन्तु गोल तथा पीला रंग प्रभावी गुण था, इस कारण वे प्रकट हुए. अब इस F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण होने दिया गया तथा F2 पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए गए. पृथक्करण नियम के अनुसार चार प्रकार के बीज बने, जिनका अनुपात इस प्रकार था-

- गोल + पीला बीज = 9

- गोल + हरा बीज = 3

- झुर्रीदार + पीला बीज = 3

- झुरींदार + हरा बीज = 1

गोल-पीले और झुरींदार-पीले बीजों में 3 : 1 का अनुपात रहा. गोल-हरे और झुरींदार-हरे बीजों में भी 3 : 1 का अनुपात रहा.

मेंडल का आनुवंशिकता के नियम (Mendel’s Laws on Hereditary)

एकसंकरीय क्रॉस (Monohybrid cross) एवं द्विसंकरीय क्रॉस (Dihybrid cross) के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता सम्बन्धी कुछ नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे मेंडल के आनुवंशिकता के नियम (Mendel’s law of Inheritance) के नाम से जाना जाता है. इन नियमों में पहला एवं दूसरा एकसंकरीय क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर आधारित है.

1. प्रभाविकता का नियम (Law of Dominance)

इसके अन्तर्गत मेंडल ने एक जोड़े के विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस (Cross) कराया, तो प्रथम पीढ़ी में उपस्थित होने वाला लक्षण प्रभावी रहा. उदाहरणस्वरूप जब मटर के लम्बे पौधे से बौने पौधे का क्रॉस कराया गया तो प्रथम पीढ़ी में केवल लम्बे पौधे ही उगे. इससे नियमानुसार लम्बा प्रभावी (Dominance) तथा बौना अप्रभावी (Recessive) हुआ.

2. मेंडल का पृथक्करण का नियम (Law of segregation)

इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों (जीन) के जोड़े के कारक अलग-अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही युग्मक में पहुँचता है. दोनों कारक एक साथ युग्मक में कभी नहीं जाते. इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम (Law of purity of gametes) भी कहा जाता है.

जैसे- जब मटर के लम्बे पौधे का बौने पौधे से क्रॉस कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में केवल लम्बे पौधे ही उगते हैं, लेकिन पुनः जब इसी पीढ़ी के पुष्पों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी के पौधे दोनों प्रकार के होते हैं. यहाँ लम्बे तथा बौने पौधे में 3 :1 का अनुपात पाया जाता है.

3. स्वतन्त्रं अपव्यूहन का नियम (Law of independent assortment)

इस नियम के अनुसार कारकों के विभिन्न जोड़े जो किसी जीव में पाये जाते हैं, एक-दूसरे के प्रति स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक मिश्रित होकर नए रंग-रूप के जीव बना सकते हैं.

बहुजीनी वंशागति (Polygenic Inheritance)

कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनका निर्धारण केवल एक ही जीन द्वारा नहीं होता, बल्कि कई जीन मिलकर उन पर प्रभाव डालते हैं. इसे बहुजीनी वंशागति कहा जाता है. उदाहरण के लिए, हमारी ऊँचाई लगभग 400 से अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित होती है. यही कारण है कि हर व्यक्ति की ऊँचाई अलग-अलग होती है और यह केवल माता-पिता से ही पूरी तरह अनुमानित नहीं की जा सकती. इसी प्रकार, त्वचा का रंग भी कई जीनों के सामूहिक प्रभाव का परिणाम है. इन जीनों के कारण ही मानव जाति में रंग-रूप की इतनी विविधता देखने को मिलती है.

दिलचस्प बात यह है कि बहुजीनी लक्षणों पर पर्यावरण का भी गहरा प्रभाव पड़ता है. उदाहरण के लिए, पौधों की ऊँचाई सिर्फ उनके आनुवंशिक गुणों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मिट्टी, जलवायु और खाद-पानी पर भी निर्भर करती है. इसी तरह, मनुष्यों में ऊँचाई का निर्धारण आनुवंशिकता के साथ-साथ आहार और जीवनशैली से भी प्रभावित होता है. यह दर्शाता है कि आनुवंशिकी और पर्यावरण का संयोजन मिलकर लक्षणों को आकार देता है.

नाभिकीय-बाह्य वंशागति (Extranuclear Inheritance)

आमतौर पर हम मानते हैं कि सभी जीन नाभिक (nucleus) में पाए जाते हैं और वहीं से पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचरित होते हैं. लेकिन वास्तविकता इससे अधिक जटिल है. कुछ जीन ऐसे भी हैं जो नाभिक के बाहर पाए जाते हैं और वहीं से आगे की पीढ़ियों में जाते हैं. इसे नाभिकीय-बाह्य वंशागति कहते हैं.

इसका सबसे प्रमुख उदाहरण माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए (mtDNA) है. यह विशेष प्रकार का डीएनए केवल माता से संतान में स्थानांतरित होता है, क्योंकि निषेचन (fertilization) के दौरान संतान को मिलने वाला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मुख्य रूप से डिंब (egg cell) से आता है. इसी तरह, पौधों में क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी संतान को हस्तांतरित होता है.

इस प्रकार की वंशागति को सबसे पहले कार्ल कॉरेंस ने खोजा था. यह गैर-मेंडेलियन वंशागति (Non-Mendelian inheritance) का एक रूप है, क्योंकि इसमें मेंडल के पारंपरिक नियम लागू नहीं होते.

माइटोकॉन्ड्रियल रोग और वंशानुक्रम

नाभिकीय-बाह्य वंशागति केवल सैद्धांतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि इसका व्यावहारिक प्रभाव भी है. कई माइटोकॉन्ड्रियल रोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं. उदाहरण के लिए, कुछ दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियाँ जो मांसपेशियों की कमजोरी, ऊर्जा की कमी और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियों से जुड़ी होती हैं, वे माँ से बच्चों में स्थानांतरित होती हैं.

यह प्रक्रिया मेंडल के नियमों का पालन नहीं करती क्योंकि यहाँ पिता के माइटोकॉन्ड्रिया संतान तक नहीं पहुँचते. इसलिए, यदि माँ को माइटोकॉन्ड्रियल रोग है, तो उसके सभी बच्चों को इसके लक्षण मिल सकते हैं.

इस तरह हम देखते हैं कि वंशागति (Inheritance) केवल साधारण प्रभुत्व और अप्रभुत्व के नियमों तक सीमित नहीं है. बहुजीनी वंशागति और नाभिकीय-बाह्य वंशागति जैसे उदाहरण हमें यह समझाते हैं कि आनुवंशिकी कहीं अधिक जटिल और रोचक है.

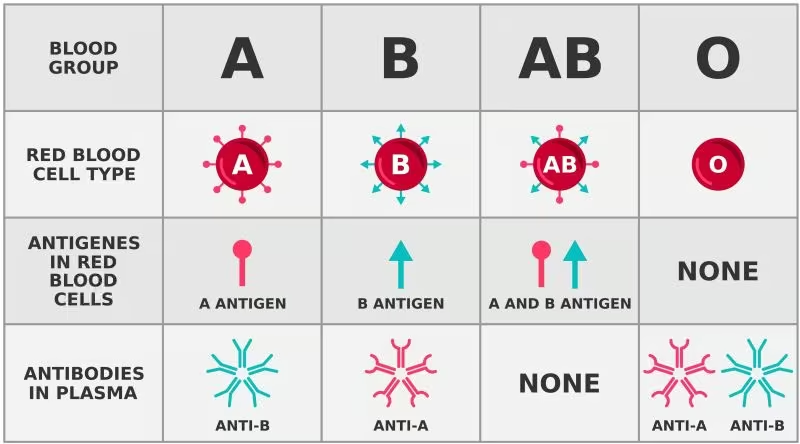

सह-प्रभुत्व (Codominance) का सिद्धांत

सह-प्रभुत्व (Codominance) आनुवंशिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जहाँ किसी जीन के दो अलग-अलग युग्मविकल्पी (alleles) एक साथ मिलकर जीव के लक्षण को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं. इस स्थिति में, दोनों युग्मविकल्पी पूरी तरह से खुद को व्यक्त करते हैं. उनमें से कोई भी दूसरे पर प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता है. इसका मतलब है कि हेटेरोजायगस (heterozygous) अवस्था में, संतान में दोनों जनकों के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं. साथ ही वे आपस में मिश्रित नहीं होते.

उदाहरण और तुलना

सह-प्रभुत्व का सबसे स्पष्ट उदाहरण ABO रक्त समूह प्रणाली है. मनुष्य में रक्त का प्रकार IA, IB, और i नामक तीन युग्मविकल्पियों द्वारा निर्धारित होता है. जब किसी व्यक्ति में IA और IB युग्मविकल्पी दोनों मौजूद होते हैं, तो वे एक-दूसरे पर हावी नहीं होते. इसके बजाय, वे मिलकर रक्त समूह AB का निर्माण करते हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं पर A और B दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं.

यह स्थिति अपूर्ण प्रभाविता (Incomplete dominance) से भिन्न है, जहाँ दो युग्मविकल्पियों के मिश्रण से एक नया लक्षण प्रकट होता है, जैसे लाल और सफेद फूलों के संकरण से गुलाबी फूल का बनना. सह-प्रभुत्व में, दोनों लक्षण स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होते हैं, जैसे लाल और सफेद पंख वाले मुर्गियों की संतान के पंखों पर दोनों रंग एक साथ मौजूद होना.

सह-प्रभुत्व से संबंधित अन्य आनुवंशिक घटनाएँ

आनुवंशिक वंशानुक्रम को समझने के लिए, सह-प्रभुत्व के साथ कुछ अन्य संबंधित अवधारणाओं को भी जानना महत्वपूर्ण है:

- एकाधिक युग्मविकल्पी (Multiple Alleles): यह वह स्थिति है जहाँ एक जीन के दो से अधिक युग्मविकल्पी किसी आबादी में मौजूद होते हैं, जैसा कि ABO रक्त समूह प्रणाली में देखा गया है, जहाँ तीन युग्मविकल्पी (IA, IB, और i) होते हैं. यह सह-प्रभुत्व के साथ हो सकता है. खरगोशों में कोट के रंग को नियंत्रित करने वाले चार सामान्य युग्मविकल्पी (C, cch, ch, और c) इसका एक और उदाहरण हैं.

- प्लियोट्रॉपी (Pleiotropy): इस घटना में, एक एकल जीन कई अलग-अलग और असंबंधित लक्षणों को प्रभावित करता है. इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण मार्फन सिंड्रोम है, जो एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है. यह सिंड्रोम व्यक्ति में कई लक्षण उत्पन्न करता है, जैसे बहुत लंबा कद, पतली उंगलियाँ, और हृदय संबंधी समस्याएँ, जो एक ही जीन से संबंधित होती हैं.

- घातक युग्मविकल्पी (Lethal Alleles): कुछ युग्मविकल्पी इतने हानिकारक होते हैं कि वे जीव के अस्तित्व को ही प्रभावित कर सकते हैं. ये युग्मविकल्पी होमोजायगस (Homozygous) या हेटेरोजायगस (Heterozygous) अवस्था में व्यक्त हो सकते हैं, जिससे जीव की मृत्यु हो जाती है. चूहों में घातक पीला रंग इसका एक उदाहरण है, जहाँ होमोजायगस पीला युग्मविकल्पी वाले भ्रूण विकास के दौरान ही मर जाते हैं.

इस प्रकार, सह-प्रभुत्व दर्शाता है कि वंशानुक्रम के नियम केवल सरल प्रभावी-अप्रभावी संबंधों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह अधिक जटिल और विविध स्वरूपों में भी प्रकट हो सकते हैं, जो आनुवंशिक विज्ञान को और भी रोचक और जटिल बनाता है.

अपूर्ण प्रभुत्व (Incomplete Dominance) का सिद्धांत

अपूर्ण प्रभुत्व आनुवंशिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद माना जाता है. इसमें किसी जीन के दोनों युग्मविकल्पी (alleles) हेटेरोजायगस अवस्था में आंशिक रूप से अभिव्यक्त होते हैं. इस स्थिति में कोई भी युग्मविकल्पी पूरी तरह से प्रभावी नहीं होता, बल्कि दोनों की आंशिक अभिव्यक्ति मिलकर एक नया लक्षण (phenotype) उत्पन्न करती है. परिणामस्वरूप, संतान में दिखाई देने वाला लक्षण न तो किसी एक जनक से पूरी तरह मेल खाता है और न ही पूरी तरह छिपा होता है, बल्कि यह दोनों का मध्यवर्ती या मिश्रित स्वरूप होता है.

इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मीराबिलिस जलापा (Mirabilis jalapa) या “चार बजे का फूल” है. जब एक लाल फूल वाले पौधे (RR) का संकरण सफेद फूल वाले पौधे (WW) से कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी के सभी संकर (RW) पौधों में गुलाबी फूल दिखाई देते हैं. यहाँ न तो लाल रंग पूर्ण प्रभावी रहता है और न ही सफेद, बल्कि दोनों का मिश्रण होकर गुलाबी रंग बनता है.

अपूर्ण प्रभुत्व यह स्पष्ट करता है कि आनुवंशिकी में वंशानुक्रम केवल प्रभुत्व-अप्रभुत्व के सरल नियमों तक सीमित नहीं है. कई बार दो शुद्ध लक्षण मिलकर संतान में एक नया और भिन्न लक्षण उत्पन्न करते हैं. यह सिद्धांत दर्शाता है कि प्रकृति में आनुवंशिक विविधता कितनी जटिल और रोचक हो सकती है.

वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत (Chromosomal Theory of Inheritance)

आनुवंशिकी (Genetics) का आधार यह मान्यता है कि जीन ही वंशानुक्रम के वास्तविक वाहक हैं. लेकिन जीन केवल अमूर्त अवधारणा नहीं हैं, बल्कि ये विशिष्ट संरचनाओं—गुणसूत्रों (Chromosomes)—पर स्थित होते हैं. इसी विचार को वैज्ञानिकों ने वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत कहा.

इस सिद्धांत के अनुसार, जीन और गुणसूत्र दोनों जोड़ों (pairs) में पाए जाते हैं. प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों का एक सेट माता से और दूसरा सेट पिता से आता है. इसलिए किसी जीव की प्रत्येक शारीरिक कोशिका (Somatic cell) में गुणसूत्रों का द्विगुणित (Diploid) सेट होता है.

समजातीय गुणसूत्र (Homologous chromosomes) में एक ही प्रकार के लक्षणों को नियंत्रित करने वाले जीन युग्म (Alleles) स्थित रहते हैं. उदाहरण के लिए, यदि आँखों के रंग को नियंत्रित करने वाला जीन है, तो उसका एक ऐलील पिता से और दूसरा ऐलील माता से मिलेगा.

गुणसूत्रों का युग्मन और विभाजन (Pairing and segregation) कोशिका विभाजन की प्रक्रिया (Meiosis) में होता है. जब युग्मक (gametes) यानी शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, तो प्रत्येक युग्मक को केवल गुणसूत्रों का एक सेट ही मिलता है. इसके परिणामस्वरूप जीनों का भी विभाजन होकर वे अलग-अलग युग्मकों में पहुँच जाते हैं.

जब निषेचन (Fertilization) होता है, तो दोनों युग्मकों के गुणसूत्र आपस में मिलकर संतान को फिर से द्विगुणित गुणसूत्र संख्या प्रदान करते हैं. इस प्रकार माता-पिता दोनों के लक्षणों का संयोजन नई पीढ़ी में दिखाई देता है.

इस सिद्धांत को सटन और बोवेरी (Sutton & Boveri) ने 1902–1903 में प्रस्तुत किया था. यह मेंडल के नियमों की आधुनिक पुष्टि माना जाता है क्योंकि मेंडल ने “कारक” (factors) की जो कल्पना की थी, वही वास्तव में गुणसूत्रों पर स्थित जीन निकले. गुणसूत्र सिद्धांत ने ही आगे चलकर लिंकेंज (Linkage), क्रॉसिंग ओवर (Crossing Over) और जीन मैपिंग जैसे आधुनिक आनुवंशिकी के विचारों को जन्म दिया.

मनुष्य में लिंग निर्धारण (Sex Determination in Human)

मनुष्य में गुणसूत्रों (Chromosomes) की कुल संख्या 46 होती है. प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अण्डाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु द्वारा पिता से प्राप्त होता है. शुक्रजनन (spermatogenesis) में अर्द्धसूत्री विभाजन द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं- आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का X-गुणसूत्र आता है (अर्थात् 22 + X) तथा आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी में Y-गुणसूत्र आता है, (अर्थात् 22 + Y).

नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात् (22 + X) तथा (22 + X) वाले अण्डाणु पाये जाते हैं. निषेचन (Fertilization) के समय यदि अण्डाणु X-गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज (zygote) में 23वीं जोड़ी XX होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी. इसके विपरीत यदि किसी अण्डाणु से Y-गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचित होगा तो युग्मनज में 23वीं जोड़ी XY होगा और इससे बनने वाली संतान लड़का होगा. अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है.

विभिन्नता (Variation)

विभिन्नता (variation) जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता को दर्शाते हैं.

विभिन्नता के कारण

जीन सभी जीवों के वंशानुगत गुणों का निर्धारक होता है. विभिन्नता जीन के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित होती है. अतः जीन का द्विगुणन (Duplication of genes) ही विभिन्नता का मुख्य कारण है. जीन का द्विगुणन कोशिकाओं के विभाजन के लिए अनिवार्य है तथा जनन के लिए कोशिकाओं का विभाजन आवश्यक है.

अतः जनन के कारण ही विभिन्नता का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है. विभिन्नताएँ सामान्यतः लैंगिक जनन (sexual reproduction) से उत्पन्न संतानों में ही स्पष्ट देखी जाती है. अलैंगिक जनन जैसे-कायिक प्रवर्द्धन (vegetative propagation) से उत्पन्न पीढ़ी में स्पष्ट रूप से दिखनेवाली विभिन्नताएँ सामान्यतः कम पायी जाती हैं.

विभिन्नताओं के प्रकार

विभिन्नताएँ दो प्रकार की होती हैं. ये हैं-

- जननिक विभिन्नता (Germinal variation तथा

- कायिक विभिन्नता (Somatic variation)

जननिक विभिन्नता (Germinal Variation)

ऐसी विभिन्नताएं जनन-कोशिकाओं (Germ cells) में होने वाले परिवर्तन के कारण होती हैं. ऐसी विभिन्नताएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होती हैं. इस कारण जननिक विभिन्नता को आनुवंशिक विभिन्नता (Genetic variation) के नाम से भी जाना जाता है. ऐसी विभिन्नताओं में से कुछ जन्म से ही प्रकट हो जाती हैं, जैसे- आँखों एवं बालों का रंग, जबकि कुछ विभिन्नताएँ जन्म के बाद में प्रकट होती हैं, जैसे- शारीरिक गठन, शरीर की लम्बाई आदि.

कायिक विभिन्नता (Somatic Variation)

ऐसी विभिन्नताएँ कई कारणों से प्रकट हो सकती हैं, जैसे जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव, उपलब्ध भोजन के प्रकार, अन्य उपस्थित जीवों के साथ परस्पर व्यवहार इत्यादि. ऐसी विभिन्नताएँ गुणसूत्र (Chromosome) या जीन (Gene) के गुणों में परिवर्तन के कारण नहीं होती हैं. अतः ऐसी विभिन्नताएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती हैं. ऐसी विभिन्नताएँ उपार्जित (acquired) होती हैं. इस कारण जैव विकास (Evolution) में इनका कोई महत्व नहीं होता है.

आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोत (Sources of Genetic Variation)

जीवों में आनुवंशिक विभिन्नता उत्परिवर्तन (Mutation) के कारण होता है तथा नई जाति (species) के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है. गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन की संरचना तथा स्थिति में परिवर्तन ही उत्परिवर्तन का कारण है.

आनुवंशिक विभिन्नता का दूसरा कारण आनुवंशिक पुनर्योग (Genetic recombination) भी है. आनुवंशिक पुनर्योग के कारण संतानों के क्रोमोसोम में जीन के गुण अपने जनकों के जीन के गुण से भिन्न हो सकते हैं. ऐसे नए गुण जीवों को अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलन में सहायक हो सकते हैं.

कभी-कभी ऐसे नए गुण जीवों को वातावरण में अनुकूलित होने में सहायक नहीं भी होते हैं. ऐसी स्थिति में आपसी स्पर्द्धा, रोग इत्यादि कारणों से वैसी जीव विकास की दौड़ में विलुप्त हो जाते हैं. बचे हुए जीव ऐसे लाभदायक गुणों को अपने संतानों में संचरित करते हैं. इस प्रकार प्रकृति नए गुणों वाले कुछ जीवों का चयन (selection) कर लेती है तथा कुछ को निष्कासित कर देती है.

आनुवंशिकी में नवीन प्रगतियाँ

आनुवंशिकी में हालिया प्रगति ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ प्रदान की हैं. इन प्रगति ने चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, और मानव विकास की हमारी समझ को गहरा किया है. इनमें से कुछ क्रांतिकारी/ युगांतकारी खोजों को यहाँ दर्शाया गया हैं:

- CRISPR-आधारित जीन थेरेपी में नया अध्याय: 2025 में CRISPR चिकित्सा प्रयोगों ने विशेष सफलता पाई है. sickle-cell रोग और beta-thalassemia के लिए Casgevy नामक CRISPR-आधारित उपचार को अमेरिका, यूरोप, कनाडा सहित कई देशों में मंजूरी मिली है. इसी तरह, दिल की बीमारी (cardiovascular disease) और लीवर में लक्षित संपादन (liver-editing) से जुड़े प्रयोग अच्छे परिणाम दे रहे हैं.

- “डिलीट-टू-रिक्रूट” (Delete-to-Recruit) तकनीक: कुछ आनुवंशिक रक्त रोगों जैसे कि sickle cell और beta-thalassemia में, शोधार्थियों ने एक नई पद्धति विकसित की है जिसमें CRISPR-Cas9 द्वारा DNA के एक मध्यवर्ती हिस्से को काट कर (delete) जीन को सक्रिय enhancers के करीब लाया जाता है, जिससे निष्क्रिय जीन सक्रिय हो जाते हैं.

- ecDNA (एक्स्ट्रा-क्रोमोसोमल DNA) के भूमिका की पुष्टि: ecDNA, अर्थात् गुणसूत्रों के बाहर मौजूद गोलाकार DNA अंश, अब कैंसर कोशिकाओं में अधिक भूमिका निभाते पाए गए हैं. ये ऑन्कोजीन (कैंसर बढ़ाने वाले जीन), प्रतिरोधी तंत्र, और ट्यूमर की आनुवंशिक विविधता में योगदान करते हैं. इसके अतिरिक्त, ऐसी दवाएँ विकसित हो रही हैं जो ecDNA युक्त ट्यूमर कोशिकाओं की “आस्थिरता” (instability) का लाभ उठा कर उन्हें लक्ष्य बनाती हैं.

- नए आनुवंशिक नियंत्रण तत्त्व (Regulatory Elements) की खोज: “Range Extender” नामक एक वर्ग खोजा गया है, जो दूरस्थ enhancer-promoter संवाद (enhancer‐promoter communication) को प्रभावित करता है. ये तत्त्व कई रोगों और जन्मजात दोषों से जुड़े हो सकते हैं.

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन सीखने का उपयोग: आनुवंशिक वेरिएंट की पहचान, व्याख्या और रोग-जोखिम अनुमान (risk prediction) में AI-आधारित विधियाँ तेजी से उपयोगी हो रही हैं. बड़े और जटिल डेटा सेट को समझने के लिए ‘फाउंडेशन मॉडल्स’ और ‘एक्सप्लेनेबल AI’ (जिनसे परिणामों की व्याख्या संभव हो) पर ज़ोर है.

- मोनोजेनिक से लेकर पॉलीजेनिक रोगों तक विस्तार: आनुवंशिक शोध अब सिर्फ विरासत में आने वाले (monogenic) रोगों तक सीमित नहीं है. Parkinson’s, Alzheimer’s जैसे न्यूरोलॉजिकल विकारों में भी आनुवंशिक कारणों की पहचान और उपचार सम्भावनाएँ बढ़ रही हैं.

- परिणाम-वरिष्ठ अनुमानों की सटीकता में सुधार: आनुवंशिक परीक्षणों और जोखिम स्कोर (polygenic risk scores) के प्रयोग से बीमारियों से संबंधित पूर्वानुमान (prediction) अधिक विश्वसनीय बने हैं.

ये विकास यह स्पष्ट करते हैं कि आनुवंशिकी अब सिर्फ सिद्धांतों तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यावहारिक चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों, और सामाजिक न्याय (genetic equity) को प्रभावित कर रही है.

आनुवंशिकी (Genetics) पर अक्सर पूछे जाने वाले पाँच प्रश्न (FAQs)

Q1. मेंडल के आनुवंशिकी के नियमों की व्याख्या करें और उनके महत्व पर प्रकाश डालें.

उत्तर: मेंडल ने वंशानुक्रम के तीन मूलभूत नियम दिए: प्रभाविता का नियम (Law of Dominance), पृथक्करण का नियम (Law of Segregation), और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम (Law of Independent Assortment). ये नियम बताते हैं कि आनुवंशिक लक्षण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं. इनका महत्व इस बात में है कि इन्होंने आनुवंशिक विज्ञान की नींव रखी और आधुनिक आनुवंशिकी का मार्ग प्रशस्त किया.

Q2. सह-प्रभुत्व (Codominance) और अपूर्ण प्रभुत्व (Incomplete dominance) में क्या अंतर है? उदाहरणों सहित समझाएँ.

उत्तर: सह-प्रभुत्व में, हेटेरोजायगस अवस्था में दोनों युग्मविकल्पी (alleles) पूर्ण रूप से अभिव्यक्त होते हैं, जिससे दोनों जनकों के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं. इसका उदाहरण ABO रक्त समूह है. इसके विपरीत, अपूर्ण प्रभुत्व में, दोनों युग्मविकल्पी आंशिक रूप से व्यक्त होते हैं, जिससे एक मध्यवर्ती या मिश्रित लक्षण उत्पन्न होता है, जैसे कि लाल और सफेद फूलों के संकरण से गुलाबी फूल बनना.

Q3. ‘जीन थेरेपी’ क्या है और इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है? मानव स्वास्थ्य में इसकी क्या संभावनाएँ हैं?

उत्तर: जीन थेरेपी एक चिकित्सा तकनीक है जिसमें किसी रोग के इलाज के लिए व्यक्ति की कोशिकाओं में दोषपूर्ण जीन को एक स्वस्थ जीन से बदला जाता है या उसे ठीक किया जाता है. इसका उपयोग सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया और कुछ कैंसर जैसी आनुवंशिक बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है. यह चिकित्सा मानव स्वास्थ्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है, विशेषकर उन बीमारियों के लिए जिनका कोई प्रभावी इलाज उपलब्ध नहीं है.

Q4. आनुवंशिक इंजीनियरिंग (Genetic Engineering) क्या है? इसके अनुप्रयोगों और संबंधित नैतिक मुद्दों पर चर्चा करें.

उत्तर: आनुवंशिक इंजीनियरिंग वह प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के DNA को संशोधित किया जाता है. इसके अनुप्रयोगों में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव (GMOs) बनाना, फसलों की पैदावार बढ़ाना और इंसुलिन जैसे औषधीय प्रोटीन का उत्पादन शामिल है. हालाँकि, इससे संबंधित नैतिक मुद्दे भी हैं, जैसे मानव क्लोनिंग की संभावना, पारिस्थितिकी तंत्र पर संभावित नकारात्मक प्रभाव, और खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंताएँ.

Q5. ‘डीएनए फिंगरप्रिंटिंग’ (DNA Fingerprinting) कैसे काम करती है? इसके प्रमुख उपयोग क्या हैं?

उत्तर: डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक तकनीक है जो किसी व्यक्ति के डीएनए में मौजूद विशिष्ट और अद्वितीय पैटर्न का विश्लेषण करती है. यह डीएनए के दोहराए जाने वाले अनुक्रमों (repetitive sequences) पर आधारित है, जो हर व्यक्ति में अलग-अलग होते हैं. इसके प्रमुख उपयोगों में फोरेंसिक विज्ञान में आपराधिक मामलों को सुलझाना, पितृत्व की जाँच करना और विलुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण करना शामिल है.