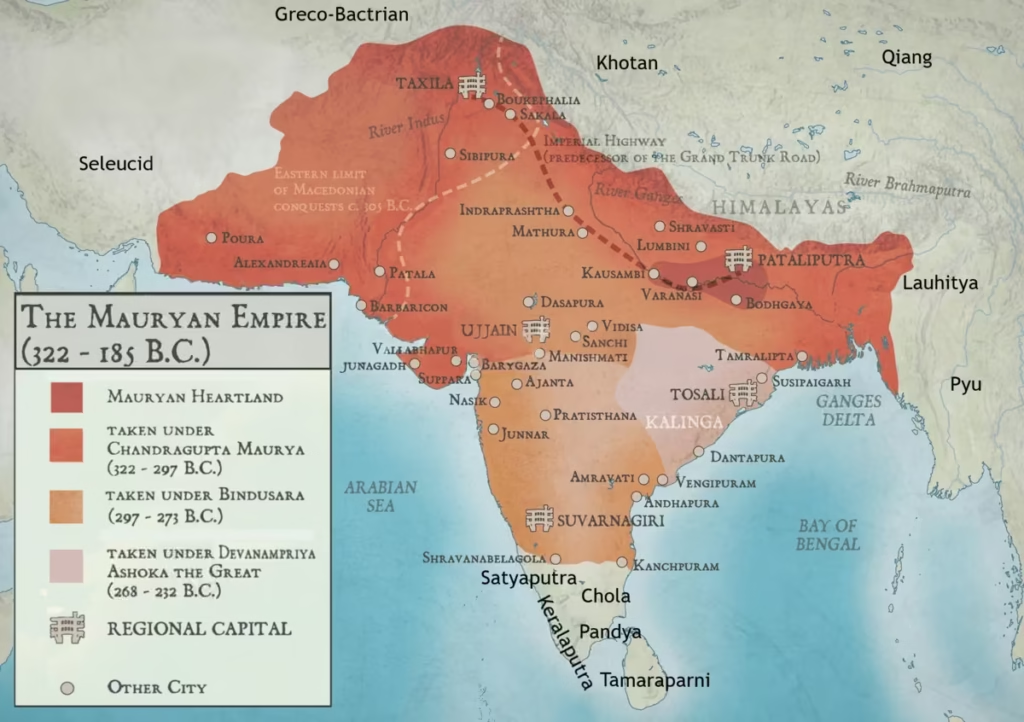

मौर्य साम्राज्य का इतिहास (History of Mauryan Empire in Hindi): मौर्य साम्राज्य एकीकृत भारत का प्रथम उदाहरण है. चन्द्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस साम्राज्य में बिन्दुसार और सम्राट अशोक जैसे महत्वाकांक्षी शासक हुए, जिन्होंने छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटे भारतीय राज्यों को जीतकर एक वृहत भारत का निर्माण किया. इसके बाद मध्यकाल में मुग़ल, फिर अंग्रेज और आजादी के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में एकीकृत भारत का सपना साकार हो सका. इसलिए, प्राचीन भारत में स्थापित मौर्य साम्राज्य भारतीय एकता के दृष्टिकोण से अतिमहत्वपूर्ण विषय है...

जिस समय देश के सीमांत प्रदेशों पर यूनानी आक्रमणकारी सिकन्दर अपना तूफानी आक्रमण कर रहा था, उसी समय मगध में चन्द्रगुप्त मौर्य नाम का एक साधारण पृष्ठभूमि का असाधारण नवयुवक अपनी राजनैतिक शक्ति का संचय कर रहा था. उसकी महत्त्वकांक्षाएँ केवल कल्पना मात्र नहीं थीं वरन् उसने नन्दों को समूल नष्ट करके सचमुच भारतीय इतिहास में एक नए युग का निर्माण किया.

मौर्य काल के साथ भारतीय इतिहास में एक नये युग का सूत्रपात होता है. पहली बार इस युग में भारत को राजनैतिक दृष्टि से एकछत्र राज्य के अन्तर्गत अखण्ड एकता प्राप्त हुई. चन्द्रगुप्त मौर्य प्रथम भारतीय सम्राट् था जिसने वृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया. ब्रिटिशकालीन भारत से वह भारत बड़ा था.

वृहत्तर भारत की सीमाएँ आधुनिक भारत की सीमाओं से बहुत आगे तक ईरान की सीमाओं से मिली हुई थीं. इसके अतिरिक्त चन्द्रगुप्त भारत का प्रथम शासक था जिसने अपनी विजयों द्वारा सिन्धु घाटी तथा पांच नदियों के देश को, गंगा तथा यमुना की पूर्वी घाटियों के साथ मिलाकर एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की, जो एरिया (हेरात) से पाटलिपुत्र तक फैला हुआ था.

वही पहला भारतीय राजा है जिसने उत्तरी भारत को राजनैतिक रूप से एकबद्ध करने के बाद, विंध्याचल की सीमा से आगे अपने राज्य का विस्तार किया, और इस प्रकार वह उत्तर तथा दक्षिण को एक ही सार्वभौम शासक की छत्रछाया में ले आया.

इस काल में वह पहला भारतीय शासक था जिसे अपने देश पर एक यूरोपीय तथा विदेशी-आक्रमण के निराशाजनक दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा. उस समय देश राष्ट्रीय पराभव तथा असंगठन का शिकार था. उसे यूनानी शासन से अपने देश को पुन: स्वतंत्र कराने का अभूतपूर्व श्रेय प्राप्त हुआ.

इसके अतिरिक्त मौर्य साम्राज्य की अन्य विशेषता उसकी सुव्यवस्थित शासन-पद्धति थी जो अपनी व्यवहारिकता एवं सरलता के कारण आधुनिक विचारकों को आश्चर्यचकित कर देती है. इस युग के प्रणेता और महान् विजेता सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य तथा प्रगाढ़ कूटनीतिज्ञ एवं विद्वान् मंत्री कौटिल्य (चाणक्य) थे जिन्होंने राष्ट्रीय एकता की नींव रखी.

मौर्य इतिहास के स्रोत

भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य का विशिष्ट महत्त्व है क्योंकि इसकी स्थापना के साथ ही हम इतिहास के सुदृढ़ आधार पर खड़े होते हैं. इसके पूर्व का भारतीय इतिहास का ज्ञान किसी निश्चित तिथि के अभाव में अस्पष्ट रहा है. मौर्य काल से प्राय: एक निश्चित तिथिक्रम का प्रारम्भ होता है.

मौर्य सम्राटों ने अन्य विदेशी राष्ट्रों के साथ कुटनीतिक संबंध स्थापित किए और भारतीय इतिहास की घटनाओं का कालक्रम अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ जुड़ने लगा. मौर्य इतिहास के स्त्रोतों को मुख्यत: हम दो भागों में बाँट सकते हैं- पुरातात्त्विक एवं साहित्यिक.

पुरातात्विक स्रोत

अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य के अध्ययन के प्रामाणिक स्रोत हैं. इनमें स्तभ अभिलख, वृहत शिलालेख, लघु शिलालेख और अन्य प्रकार के अभिलेख शामिल हैं. अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए गए हैं. वह पहला ऐसा शासक था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता को संबोधित किया.

अशोक के अभिलेख 457 स्थानों पर पाए गए हैं और कुल अभिलेखों की संख्या 150 है. ये 182 पाठान्तर में मिलते हैं. लगभग सभी अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं. लेकिन उत्तर-पश्चिम के अभिलेख में खरोष्ठी एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है और अफगानिस्तान में इसकी भाषा अरामाइक और यूनानी दोनों हैं.

ये अभिलेख सामान्यत: प्राचीन राजमार्गों के किनारे स्थापित हैं. इनसे अशोक के जीवन-वृत, आंतरिक एवं विदेश नीति और उसके राज्य के विस्तार के विवरण मिलते हैं. उसके शिलालेखों में उसके राज्याभिषेक के 8वें और 21वें वर्ष की घटना वर्णित है. अभिलेखों के अनुक्रम में पहले चौदह दीर्घ शिलालेख, लघुशिला लेख तथा स्तम्भ अभिलेख. येर्रागुडी एकमात्र स्थल है जहाँ से वृहत् और लघु दोनों शिलालेख मिले हैं.

- वृहत शिलालेख- ये संख्या में 14 हैं जो आठ अलग-अलग स्थानों में मिले हैं. इन्हें पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता 1837 ई. में जेम्स प्रिंसेप को मिली. अशोक के 14 वृहत शिलालेख कालसी, शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, (मानसेरा) सोपारा, धौली, जौगढ़, गिरनार, येरागुड्डी आदि स्थानों पर पाए गए हैं.

- लघु शिलालेख- ये रूपनाथ, बैराट (राजस्थान), सहसराम, मस्की, गुर्जरा, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर, गवीमठ (आंध्र से कर्नाटक तक) एर्रागुड्डी, राजुलमण्डगिरी, अहरोरा और दिल्ली में स्थापित अभी हाल में अन्य कई स्थानों से लघु शिलालेख प्रकाश में आए हैं. ये स्थान हैं- सारो मारो (मध्य प्रदेश), पनगुडरिया (मध्य प्रदेश), निट्टर और उडेगोलम (बेलारी, कर्नाटक), सन्नाती (गुलबर्गा, कर्नाटक).

- स्तंभ अभिलेख- लौरिया-अरेराज, लौरिया-नन्दनगढ़, टोपरा-दिल्ली, मेरठ-दिल्ली, इलाहाबाद, रामपुरवा, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त और जहाँगीर के अभिलेख भी मिलते हैं.

- अन्य अभिलेख- बाराबर की गुफा, अरेराज, इलाहाबाद, सासाराम, रूम्मिनदेई और निगालीसागर, सांची, वैराट आदि स्थानों पर भी अशोक के शिलालेख मिले हैं.

कर्नाटक के गुलबर्गा जिलों के सन्नाती गाँव से तीन शिलालेख मिले हैं. इसकी खोज 1989 में हुई है. इससे यह साबित होता है कि अशोक ने तीसरी सदी पूर्व उत्तरी कर्नाटक और आस-पास के आंध्र प्रदेश का क्षेत्र जीता था.

1750 ई. में टील पैन्थर नामक विद्वान् ने अशोक की लिपि का पता लगाया. 1837 ई. में जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा. उसने पियदस्सी की पहचान श्रीलंका के एक शासक के साथ की. 1915 ई. के मास्की अभिलेख से अशोक की पहचान पियदस्सी के साथ हो गई. इसी वर्ष महावंश (5वीं सदी) के अध्ययन से पता चला कि पियदस्सी से तात्पर्य सम्राट् अशोक से है.

कुछ अभिलेख अपने मूल स्थान से हटाकर अन्य स्थानों पर ले जाये गये हैं. उदाहरण के लिए फिरोजशाह के समय मेरठ और टोपरा के स्तंभ शिलालेख दिल्ली ले आये गए. उसी तरह इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख पहले कौशांबी में थे. उसी तरह वैराट अभिलेख को कनिंघम महोदय कलकत्ता (कोलकाता) ले आये.

ह्वेनसांग राजगृह और श्रीवस्ती में अशोक के अभिलेखों की चर्चा करता है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुए है. उसी तरह फाहियान सकिसा नामक स्थान पर सिंह की आकृतियुक्त एक अभिलेख की चर्चा करता है. साथ ही वह पाटलिपुत्र में भी एक अभिलेख की चर्चा करता है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है.

कुछ ऐसे भी अभिलेख हैं जो प्रत्यक्षत: अशोक से जुड़े हुए नहीं हैं. परन्तु उनसे मौर्य साम्राज्य के प्रशासन पर प्रकाश पड़ता है, उदाहरण के लिए तक्षशिला का पियदस्सी अभिलेख. उसी तरह लमगान से प्राप्त एक अभिलेख, जो एक अधिकारी रोमेडेटी के सम्मान में अंकित है, अरामाइक लिपि में हैं. संभवत: वह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है.

सोहगौरा और महास्थान अभिलेख भी संभवत: चन्द्रगुप्त मौर्य से संबंधित है. सोहगोरा और महास्थान अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि मौर्य काल में अकाल पड़ते थे. दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख और रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्य साम्राज्य पर प्रकाश पड़ता है.

मौर्य साम्राज्य के बारे में अधिक जानकारी के लिए कई स्थानों पर खुदाई भी कराई गई है. प्रो. बी.बी. लाल ने हस्तिनापुर की खुदाई करवायी. जॉन मार्शल के निर्देशन में तक्षशिला में खुदाई हुई. इसके अतिरिक्त राजगृह और पाटलिपुत्र में भी खुदाई करायी गई. प्रो. जी.आर. शर्मा ने कौशांबी में स्थित घोषिताराम बौद्ध संघ का पता लगाया. ए.एस. अल्तंकर ने कुम्हरार की खुदाई करवायी.

वृहत शिलालेख की घोषणाएँ

प्रथम वृहत शिलालेख- इसमें पशु हत्या एवं समारोह पर प्रतिबंध लगाया गया हैं.

दूसरा शिलालेख- इसमें समाज कल्याण से संबंधित कार्य बताये गए हैं और इसे धर्म का अंत्र बनाया गया है. इसमें मनुष्यों एवं पशुओं के लिए चिकित्सा, मार्ग निर्माण, कुआ खोदना एवं वृक्षारोपण का उल्लेख मिलता है. इसमें लिखा गया है कि संपूर्ण साम्राज्य में देवानार्मपियदस्सी ने चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायी. इतना तक कि सीमावर्ती क्षेत्रो अर्थात् चोल, पाण्डय, सतियपुत्र और केरलपुत्र की भूमि श्रीलंका एवं यूनानी राजा ऐन्टियोकस और उसकी पड़ोसी भूमि पर भी चिकित्सा-सुविधा उपलब्ध करवाने की बात कही गई.

तीसरा अभिलेख- इसमें वर्णित है कि लोगों को धर्म की शिक्षा देने के लिए युक्त रज्जुक और प्रादेशिक जैसे अधिकारी पाँच वर्षों में दौरा करते थे. इसमें ब्राह्मणों तथा श्रमणों के प्रति उदारता को विशेष गुण बताया गया है. साथ ही माता-पिता का सम्मान करना, सोच समझकर धन खर्च करना और बचाना भी महत्त्वपूर्ण गुण है.

चौथा अभिलेख- इसमें धम्म नीति से संबंधित अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं. इसमें भी ब्राह्मणों एवं श्रमणों के प्रति आदर दिखाया गया है. पशु-हत्या को बहुत हद तक रोके जाने का दावा है.

पांचवां अभिलेख- इसके अनुसार अशोक के शासन के तेरहवें वर्ष धम्म महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई. वह अधिकारी लोगों को धम्म (धर्म) में प्रवृत्त करता था और जो धर्म के प्रति समर्पित हो जाते थे, उनके कल्याण के लिए कार्य करता था. वह यूनानियों, कंबोज वासियों, गांधार क्षेत्र के लोगों, रिष्टिका के लोगों, पितनिको के लोगों और पश्चिम के अन्य लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता था.

छठा अभिलेख- इसमें धम्म महामात्र के लिए आदेश जारी किया गया है. वह राजा के पास किसी भी समय सूचना ला सकता था. इस शिलालेख के दूसरे भाग में सजग एवं सक्रिय प्रशासन तथा व्यवस्थित एवं सुचारू व्यापार का उल्लेख है.

सातवां अभिलेख- इसमें सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है.

आठवां अभिलेख- इसमें कहा गया है कि सम्राट् धर्मयात्राएँ आयोजित करता है और उसने अब आखेटन गतिविधियाँ त्याग दी हैं.

नवम अभिलेख- इस शिलालेख में अशोक जन्म, विवाह आदि के अवसर पर आयोजित समारोह की निंदा करता है. वह ऐसे समारोहों पर रोक लगाने की बात करता है. इनके स्थान पर अशोक धम्म पर बल देता है.

दशम शिलालेख- इसमें ख्याति एवं गौरव की निंदा की गयी है, तथा धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है.

ग्यारहवाँ शिलालेख- इसमें धम्म नीति की व्याख्या की गई है. इसमें बड़ों का आदर, पशु हत्या न करने तथा मित्रों की उदारता पर बल दिया गया है.

बारहवाँ शिलालेख- इस शिलालेख में पुनः संप्रदायों के बीच सहिष्णुता पर बल दिया गया है. इससे स्पष्ट होता है कि राजा विभिन्न संप्रदायों के बीच टकराहट से चिन्तित था और सौहार्दता का निवेदन करता था.

तेरहवाँ शिलालेख- इसमें कलिंग विजय की चर्चा है. इसमें युद्ध विजय के बदले धम्म विजय पर बल दिया गया है. इसमें भी ब्राह्मण और श्रमण का नाम आता है. इसमें भी पडोसी राष्ट्रों की चर्चा है. कहा गया है कि देवानामपिय्य ने अपने समस्त सीमावतीं राज्यों पर विजय पायी जो लगभग 600 योजन तक का क्षेत्र है. इसमें निम्नलिखित शासकों की चर्चा है-

यूनान का शासक एन्टियोकस और उसके चार पड़ोसी शासक टॉलेमी, ऐन्टिगोनस, मगस और एलेक्जेन्डर और दक्षिण में चोल, पाण्ड्य और श्रीलंका पितनिकों के साथ आध्र वासियों, परिण्डावासियों आदि की चर्चा है. इनके बारे में कहा गया है कि वे धम्म का पालन करते थे.

प्रथम कोटि के अन्तर्गत अशोक अपने 13वें शिलालेख में उन लोगों का उल्लेख करता है जो उसके विजित राज्य में रहते थे तथा जहाँ उसने धर्म-प्रचार किया- (1) यवन, (2) कबोज, (3) नाभाक नामपंक्ति, (4) भोज, (5) गांधार, (6) आटविक राज्य, (7) पितनीक, (8) आध्र, (9) परिन्द एवं (10) अपरांत.

चौदहवां शिलालेख- यह अपेक्षाकृत कम महत्त्वपूर्ण है. इसमें कहा गया है कि लेखक की गलतियों के कारण इनमें कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं.

प्रथम अतिरिक्त शिलालेख (धौली)- इसमें तोशली/सम्पा क्षेत्र के अधिकारियों को संबोधित करते हुए अशोक के द्वारा यह घोषणा की गई है कि सारी प्रजा मेरी सन्तान है.

द्वितीय अतिरिक्त शिलालेख (जोगड़)- इसमें सीमान्तवासियों में धर्म-प्रचार की चिंता व्यक्त की गई है.

लघु शिलालेख

ये मुख्यत: अशोक के व्यक्तिगत जीवन (धर्म) से संबंधित हैं.

सुवर्णागिरि लघु शिलालेख- इसमें रज्जुक नामक अधिकारी की चर्चा है. यह चपड द्वारा लिखित है.

रानी लघु शिलालेख- इसमें स्त्री अध्यक्ष महामात्र की चर्चा की गई है. इसमें अशोक की पत्नी कारूवाकी की चर्चा है, जो उसके पुत्र तीबा की माता है. यह इलाहाबाद स्तंभ पर अंकित है.

बाराबर गुफा अभिलेख- इसमें सूचना मिलती है कि अशोक ने बाराबर की गुफा आजीवकों को दान में दी. अशोक ने अपने राज्यारोहण के बारहवें वर्ष में खलातिका पर्वत की गुफा आजीविकों को दे दी. इससे यह भी ज्ञात होता है कि सम्राट् प्रियदर्शी के राज्यारोहण के उन्नीस वर्ष हो गए थे.

कंधार द्विभाषी शिलालेख- इसमें सूचना मिलती है कि मछुआरे और आखेटक शिकार खेलना छोड़ चुके थे.

भब्रु अभिलेख- इसमें अशोक ने बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति आस्था व्यक्त की, यह अभिलेख सामान्य जन और कर्मचारियों के लिए न होकर पुरोहितों के लिए था. इस अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगधाधिराज कहा है. यह अभिलेख संघ को संबोधित है तथा इसमें अशोक ने राहुलोवाद सुत्त के आधार पर भिक्षु, भिक्षुणिओं और उपासक उपासिकाओं को शिक्षा तथा उपदेश दिया है.

निगलीसागर स्तंभ अभिलेख- इसमें यह वर्णित है कि दवनामपिटय ने अपने शासन के 14वें वर्ष में इस क्षेत्र का दौरा किया और वहाँ उसने कनक मुनि के स्तूप को दुगना बड़ा किया.

रूम्मनदेई स्तंभ अभिलेख- यह अशोक के राज्यकाल के 20वें वर्ष का है. इससे यह ज्ञात होता है कि अशोक शाक्य मुनि की जन्म भूमि पर आया था और वहाँ उसने एक प्रस्तर अभिलेख स्थापित किया था. वहाँ उसने भाग की राशि, कुल उत्पादन का 1/8 भाग कर दी और बलि को समाप्त कर दिया.

विच्छेद अभिलेख- इस अभिलेख में देवनामपिय ने कौशांबी/पाटलिपुत्र के अधिकारियों को आदेश जारी किया है. इस आदेश के द्वारा बौद्ध संघ को कुतूशासित करने की कोशिश की गयी है. यह सारनाथ और साँची से प्राप्त हुआ है.

स्तंभ-अभिलेख

प्रथम स्तंभ- अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि मेरा सिद्धांत है कि धम्म के द्वारा रक्षा, प्रशासन का संचालन, लोगों का संतोष और साम्राज्य की सुरक्षा है. इसमें धम्म को ऐहलौकिक और पारलौकिक सुख का माध्यम बतलाया गया है अत: महामात्र का उल्लेख मिलता है.

दूसरा और तीसरा स्तंभ- दूसरे स्तंभ अभिलेख में धम्म की परिभाषा दी गई है तथा तीसरे स्तंभ अभिलख में आत्मनिरीक्षण पर जोर मिलता है! पाँचवें स्तंभ अभिलेख में जीवहत्या पर प्रतिबंध का उल्लेख मिलता है, जबकि छठे स्तंभ अभिलख में धम्म महामात्रों को ब्राह्मणों और आजीवकों के साथ लगे रहने का निर्देश दिया गया है. सातवाँ स्तंभ अभिलेख केवल दिल्ली और टोपरा के स्तंभ पर पाया गया है. स्तंभ अभिलेख धम्म से संबंधित था.

चौथा स्तंभ अभिलेख- रज्जुक नामक अधिकारियों की शक्तियों का उल्लेख है. वे न्याय करने और दण्ड देने के लिए स्वतंत्र हैं. साथ ही इस बात का भी उल्लेख है कि जिसको मृत्युदंड दिया जाता था उसे तीन दिन की मुहलत दी जाती थी. दण्ड समता और व्यवहार समता का उल्लेख मिलता है.

पंचम स्तम्भ लेख- उस स्तम्भ लेख में अशोक ने यह घोषणा की है कि पशु-पक्षी अबध्य हैं. इसमें कहा गया है कि शिकार के लिए जंगल न जलाए जायें. एक जानवर को दूसरे जानवर से न लड़ाया जाये.

षष्ट्म स्तम्भ लेख- यह अशोक के राज्यारोहण के बारहवें वर्ष में उत्कीर्ण कराया गया. इसमें लोक मंगल के धम्म के पालन का सन्देश है. इसमें कहा गया है कि जो कोई इसका पालन करता है, वह अनेक प्रकार से इसका विकास कर सकता है. इसी में अशोक ने यह कहा है कि मैं सभी सम्प्रदायों का सम्मान करता हूँ.

सातवां स्तंभ अभिलेख- इसमें भी रज्जुक नामक अधिकारी की चर्चा और अशोक की यह घोषणा भी निहित है कि उसने धर्म प्रसार के लिए व्यापक कार्य किए, वृक्ष लगवाए और कुए खुदवाये आदि.

साहित्यिक स्रोत

बौद्ध साहित्य- इनसे समकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था पर प्रकाश पड़ता है. दीर्घ निकाय से राजस्व के सिद्धांत पर प्रकाश पड़ता है तथा चक्रवर्ती शासक की संकल्पना यहीं से ली गई है. दीपवश और महावश से श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार एवं अशोक की भूमिका पर प्रकाश पड़ता है. दशवीं सदी में महावंश पर एक वंशत्थपकासिनी नामक टीका लिखी गई, इससे भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है. उसी तरह दिव्यावदान भी एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, जो चीनी एवं तिब्बत के बौद्ध विद्वानों के द्वारा संकलित है. अशोकावदान, आर्यमजूश्री मूलकल्प, मिलिन्दपन्हो, लामा तारानाथ द्वारा लिखित तिब्बत का इतिहास सभी मौर्य साम्राज्य पर प्रकाश डालते हैं.

जैन साहित्य- जैन ग्रन्थों में भद्रबाहु के कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र के परिशिष्टपवन् से भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है. इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन की घटनाएँ वर्णित हैं. परिशिपर्वन् में चंद्रगुप्त के जैन होने तथा मगध के बारह वर्षीय अकाल का उल्लेख मिलता है.

ब्राह्मण साहित्य- पुराणों से मौर्य वंशावलियाँ स्पष्ट होती हैं. विशाखदत्त के मुद्राराक्षस से चाणक्य के षडयंत्र पर प्रकाश पड़ता है. ढुंढीराज ने इस पर 9वीं शताब्दी में टीका लिखी है. सोमदेव का कथासरित्सागर और क्षेमेन्द्र की वृहत कथा मंजरी से भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है. पतञ्जलि के महाभास्य में चन्द्रगुप्त सभा का वर्णन है.

तमिल साहित्य- मामूलनार और परणार की रचनाओं से भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है. मामूलनार द्वारा मौर्यो के तमिल अभियान का उल्लेख किया गया ह.

धर्मनिरपेक्ष साहित्य- कौटिल्य का अर्थशास्त्र: इसकी प्रथम हस्तलिपि आर. शर्मा शास्त्री ने 1904 में खोज निकाली. यह 15 (अधिकरण) और 180 प्रकरणों में विभाजित है, इसमें लगभग 16000 श्लोक हैं. यह गद्य एवं पद्य दोनों शैली में लिखी हुई है. इसकी भाषा संस्कृत है. इसमें पाटलिपुत्र, चंद्रगुप्त या किसी भी मौर्य शासक की चर्चा नहीं की गई है. इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह कृति उस लेखक के द्वारा लिखित है जो उस भू-क्षेत्र में निवास को धारण करता है, जिन पर नंद शासकों का आधिपत्य है.

ऐसा माना जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संकलन अंतिम रूप में तीसरी सदी में हुआ है. इसलिए संपूर्ण रूप में यह मौर्यकाल के इतिहास का अध्ययन स्रोत नहीं माना जा सकता. किंतु यह भी सत्य है कि इसके प्रारंभिक अंश चंद्रगुप्त मौर्य के समय लिखे गए.

यद्यपि बाद में इसका दुबारा लेखन एवं संपादन हुआ, फिर भी अशोक के अभिलेखों एवं अर्थशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावलियों में समानता है. इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका एक बड़ा अंश मौर्यकाल में ही संकलित हुआ. इस पुस्तक का महत्त्व इस बात में है कि इसने तात्कालिक आर्थिक एवं राजनैतिक विचारधाराओं का बेहतर विश्लेषण प्रस्तुत किया है.

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जिस राज्य का निरुपण है वह विशाल चक्रवर्ती राज्य न होकर एक छोटा-सा राज्य है. वह एक ऐसे युग को सूचित करता है, जब भारत में छोटे-छोटे राज्य थे. अर्थशास्त्र, स्थानों के साथ वहाँ उत्पादित होने वाली मुख्य वस्तुओं की चर्चा करती है. उदाहरण कम्बोज के घोड़े, मगध के बाट बनाने वाले पत्थर प्रसिद्ध थे. यह पुस्तक राजनीतिशास्त्र पर है.

प्रतिपदा पञ्चिका के रूप में भट्टस्वामी ने अर्थशास्त्र की टीका लिखी. अर्थशास्त्र राजव्यवस्था पर लिखी गई सर्वोत्कृष्ट रचना है. यह रचना न केवल मौर्य शासन-व्यवस्था पर प्रकाश डालती है प्रत्युत शासन और राजनय के सम्बन्ध ऐसे व्यावहारिक नियमों और सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती है जो सर्वयुगीन और सार्वभौमिक हैं.

विदेशी साहित्य

कुछ यूनानी और रोमन विद्वानों की रचनाएँ स्रोत सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं.

मेगस्थनीज की इंडिका-

यह सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था और मौयों की राजधानी पाटलिपुत्र में 304-299 ई.पू. तक रहा. दुर्भाग्यवश आज उसकी रचना उपलब्ध नहीं है और हमें जो भी प्राप्त होता है वह विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए वक्तव्यों से प्राप्त होता है. स्ट्रेबो और डायोडोरस (प्रथम सदी ई.पू.) एरियन (दूसरी सदी) प्लिनी (प्रथम सदी) आदि इन सभी में मेगस्थनीज की इंडिका से वक्तव्य हैं.

एरियन के एनोबेसिस नामक ग्रन्थ से सिकन्दर के जीवन-वृत पर प्रकाश पड़ता है. एरियन ने भी इंडिका नामक ग्रन्थ लिखा है. वह अपनी इंडिका में मेगस्थनीज और येरासथिज्म के विवरण का भी उल्लेख करता है. डायोडोरस, जस्टिन और प्लुटार्क के विवरणों में न केवल सिकन्दर के भारतीय अभियानों पर प्रकाश पड़ता है वरन् चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन वृत पर भी प्रकाश पड़ता है.

स्ट्रेबो ने भारत की भौगोलिक स्थिति पर अपना विवरण प्रस्तुत किया है. स्ट्रबो, एरियन और जस्टिन ने चन्द्रगुप्त को सेंड्राकोट्स कहा है और एपियॉनस और प्लुटार्क ने उसे एण्ड्रोकोट्स के नाम से पुकारा है. सर्वप्रथम सर विलयम जोन्स ने 1793 ई. में इन नामों का समीकरण चंद्रगुप्त के साथ किया.

प्लुटार्क के विवरण से पता चलता है कि नंदों के विरुद्ध सहायता के उद्देश्य से चंद्रगुप्त पंजाब में सिकन्दर से मिला था. फाहियान और ह्वेनसांग के विवरण से भी मौर्य इतिहास पर प्रकाश पड़ता है.

मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासक

कई स्त्रोतों के अनुसार मौर्य साम्राज्य पर चुंदग्रपूत मौर्य सहित इनके वंश के कुल 10 शासकों ने शासन किया था. मौर्य वंश के सशक्त शासक केवल पहले तीन (चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार और अशोक) ही माने जाते हैं. बाद के शासक अपेक्षाकृत कमजोर थे, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य धीरे-धीरे पतन की ओर गया. इनमें कुछ प्रमुख का विवरण इस प्रकार हैं:

चन्द्रगुप्त मौर्य (322 ई.पू. से 298 ई. पू.)

चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व मेँ अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की. आमतौर पर यह माना जाता है उसका संबंध मोदी ‘मोरिय’ जाति से था, जो एक निम्न जाति थी. विशाखदत्त कृत मुद्राराक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ‘वृषल’ शब्द का प्रयोग हुआ है. वृषाल शब्द से आशय निम्न मूल से है. इसमें चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है.

चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत मेँ तत्कालीन यूनानी शासक निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था को 305 ईसा पूर्व मेँ पराजित कर दिया. इस युद्ध का विवरण एप्पियानस नामक यूनानी ने दिया है. संधि के बाद सेल्यूकस ने 500 हाथी लेकर बदले मेँ एरिया (हेरात) अराकेसिया (कंधार) जेड्रोसिया एवम् पेरोपनिसडाई (काबुल) के क्षेत्र प्रदान किए. सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया और मेगस्थनीज़ को अपने राजदूत के रुप मेँ उसके के दरबार मेँ भेजा.

प्लूटार्क का कहना है कि, चंद्रगुप्त ने 6 लाख सैनिकों वाली सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया. जस्टिन भी इसी प्रकार का विवरण प्रस्तुत करता है.

चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर पश्चिम मेँ ईरान (फारस) से लेकर बंगाल तक, उत्तर मेँ कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक (मैसूर) तक फैला हुआ था. स्मिथ ने चन्द्रगुप्त के साम्राज्य का विवेचन करते हुए लिखा है कि उसके साम्राज्य मेँ आधुनिक अफगानिस्तान, हिंदुकुश घाटी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, काठियावाड़, नर्मदा पार के प्रदेश सम्मिलित थे.

विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, जिसे चाणक्य तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है. चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमे प्रशासन के नियमो का उल्लेख है. चंद्रगुप्त ने के शासनकाल मे सौराष्ट्र के गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया.

चंद्रगुप्त की दक्षिण भारत की विजयों के बारे मेँ जानकारी तमिल ग्रंथ अहनानूर एवम् मुरनानूर से मिलती है. चंद्रगुप्त की बंगाल विजय का उल्लेख महास्थान अभिलेख से प्रकट होता है.

चन्द्रगुप्त जैन धर्मावलंबी था. उसने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी. कहा जाता है कि मगध मेँ 12 वर्ष का दुर्भिक्ष (अकाल) पड़ा तो चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र सिंहसेन के पक्ष मेँ सिंहासन त्यागकर भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला मेँ तपस्या करने के पश्चात 298 ई.पू. में अपना शारीर त्याग दिया.

यूनानी लेखक जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सैण्ड्रोकोट्स कहा है. सैण्ड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त के रुप मेँ पहली बार विलियम जोंस ने की थी.

बिंदुसार (298 ई.पू.-272 ई. पू.)

चन्द्रगुप्त के उपरांत उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का शासक बना. यूनानी साहित्य में बिन्दुसार को अमित्रोकेट्स या अभित्रघात्र कहा गया है. अभित्रघात्र का अर्थ शत्रुनाशक होता है. जैन ग्रंथ राजबलि कथा मेँ बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है. बौद्ध ग्रन्थ दिव्यादान के अनुसार बिंदुसार के सासन काल मेँ तक्षशिला मेँ विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को कहाँ भेजा था.

स्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोक्स ने डायमेक्स नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार के दरबार मेँ भेजा था. प्लिनी के अनुसार शासक तालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने एक राजदूत डायोनिसस को बिंदुसार के दरबार मेँ भेजा था.

एथेनियस के अनुसार बिन्दुसार ने सीरिया के शासक के पास एक संदेश भेजकर एक दार्शनिक भेजने का आग्रह किया था, जिसे उसने यह कह कर इंकार कर दिया गया कि दार्शनिकों का विक्रय नहीँ किया जा सकता.

चाणक्य बिंदुसार का प्रधान मंत्री रहा. लामा तारानाथ के अनुसार चाणक्य ने 16 राज्योँ के राजाओं और सामंतोँ का नाश किया और बिंदुसार को पूर्वी समुद्र से पश्चिमी समुद्रपर्यंत भूभाग का राजा बनाया.

बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था. दिव्यादान से पता चलता है कि राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था.

पुराणों के अनुसार बिन्दुसार ने 24 वर्ष शासन किया, किंतु महाभारत मेँ कहा गया है कि बिन्दुसार ने 27 वर्ष तक राज्य किया.

सम्राट अशोक (273 ई.पू.-232 ई. पू.)

बिन्दुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक मोर्य साम्राज्य का शासक बना. एक शासक के रूप में अशोक विश्व इतिहास मेँ विशिष्ट स्थान रखता है. सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों का वध कर के मौर्य साम्राज्य का राजसिंहासन प्राप्त किया था. राज्याभिषेक बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 218 वर्ष बाद हुआ था. अभिलेखों एवं साहित्यिक ग्रंथों में उसे देवनामपियद्शी कहा गया है.

अशोक ने अपने राजाभिषेक के 9वें वर्ष (260 ई.पू.) में कलिंग पर आक्रमण कर के अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया. कुछ इतिहासकारों के अनुसार कलिंग को जीतना आवश्यक था, क्योंकि दक्षिण के साथ सीधे संपर्क के लिए एक स्वतंत्र राज्य के समुद्री और स्थल मार्ग पर नियंत्रण होना जरुरी था.

कौटिल्य के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्द था. इन्हीं हाथियोँ को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया किया था. कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि अशोक के कलिंग आक्रमण के समय कलिंग पर ‘नंदराज’ नाम का कोई राजा राज्य कर रहा था. कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय मेँ अशोक के 13वें शिलालेख मेँ विस्तृत जानकारी दी गईहै.

अशोक के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि उसका साम्राज्य उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत (अफगानिस्तान), दक्षिण में कर्नाटक, पश्चिम में कठियावाड़ और पूर्व मेँ बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत था.

पुराणों में अशोक को ‘अशोक वर्धन’ कहा गया है. मौर्य शासक बन्ने से पूर्व वह उज्जैन का गवर्नर रह चुका था.

व्हेनसांग के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की जो वर्तमान मेँ जम्मू कश्मीर की राजधानी है. अशोक ने नेपाल मेँ ललित पाटन नमक नगर का भी निर्माण करवाया था.

दिव्यादान से पता चलता है कि अशोक के समय तो बंगाल मोर्य सामराज्य का अंग था. व्हेनसांग ने अपनी यात्रा के दौरान बंगाल मेँ अशोक द्वारा निर्मित स्तूप देखा था.

कल्हण द्वारा रचित ग्रंथ राजतरंगिणी के अनुसार अपने जीवन के प्रारंभ मेँ अशोक शैव धर्म का उपासक था.

बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कलियुग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया. बौद्ध धर्म दिव्यादान के अनुसार उपयुक्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया. अशोक के बौद्ध होने का सबसे सबल प्रमाण उसके (वैराट-राजस्थान) लघु शिलालेख से प्राप्त होता है, जिसमे अशोक ने स्पष्तः बुद्ध धम्म एवं संघ का अभिवादन किया है.

अशोक के शासनकाल मेँ 250 धर्मावलंबियोँ को पुनर्गठित करने के लिए बौद्ध परिषद का तीसरा महासम्मेलन (संगीति) का आयोजन किया गया. मास्की के लघु शिलालेख मेँ अशोक ने स्वयं को बुद्ध भावय कहा है.

अशोक और उसका धर्म

कलिंग युद्ध की विभीषिका ने अशोक के मन को बुरी तरह झकझोर दिया, क्योंकि इस युद्ध का कलिंग के लोगोँ पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा. युद्ध की नृशंसता और व्यापक हिंसा देखकर अशोक का मन पश्चाताप से भर गया. परिणामस्वरूप उसने आक्रमण और विजय की नीति त्यागकर धर्म घोष की नीति का अनुसरण किया.

अशोक के धर्म का उद्देश्य एक ऐसी मानसिक प्रवृत्ति की आधारशिला रखना था जिसमेँ सामाजिक उत्तरदायित्व को एक व्यक्ति के दूसरे पति के प्रति व्यवहार को पत्र अत्यधिकक महत्वपूर्ण समझा जाए. अशोक के धर्म मेँ महिमा की स्वीकृति प्रदान करने समाज की क्रियाकलापोँ मेँ नैतिक उत्थान की भावना का संचार करने का आग्रह था.

अशोक का धर्म वस्तुतः विभिन्न धर्मोँ का समन्वय है. वह नैतिक आचरणों का एक संग्रह है, ‘जो जियो और जीने दो’ की मूल पद्धति पर आधारित था. इसमेँ कोई संदेह नहीँ है कि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म ही था. लेकिन यह भी सच है कि अशोक सभी धर्मोँ का आदर करता था और सभी पंथों और सम्प्रदायों के नैतिक मूल्यों के बीच पाई जाने वाली एकता मेँ विश्वास करता था.

रोमिला थापर ने अशोक के धर्म की तुलना अकबर के दीन-ए-इलाही धर्म से की है. उनके शब्दोँ मेँ अशोक का धर्म औपचारिक धार्मिक विश्वास पर आधारित सद्कार्यों से प्रसूत नैतिक पवित्रता तक ही सीमित नहीँ था, बल्कि वह समाजिक दायित्व बोध से प्रेरित भी था. वस्तुत यह कहा जा सकता है कि अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारो की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धर्म कहा गया है.

अशोक के उत्तराधिकारी

अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर ऐसे अनेक कमजोर शासक असीन हुए, जो मौर्य साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बचा पाने मेँ असमर्थ साबित हुए. अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारियों का क्रम इस प्रकार है- मुजाल, दशरथ, सम्प्रति, सलिसुक, देवबर्मन और सतधनवा. मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक वृहद्रथ था. जिसकी हत्या करने के पश्चात उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 105 ई. पू. मेँ कर मगध पर शुंग वंश के शासन की स्थापना की.

मौर्य साम्राज्य का शासन प्रबंधन

मौर्यकालीन प्रशासन लोक-कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था. यह केंद्रीकृत स्वरूप लेने के बावजूद भी निरंकुश नहीं था. कौटिल्य ने राज्य की सप्तांग विचारधारा को प्रतिपादित किया. राज्य के सात अंग हैं- राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र. इन सप्तांगों में कौटिल्य राजा को सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है तथा शेष को अपने अस्तित्व के लिये राजा पर ही निर्भर बताता है.

सप्तांग सिद्धांत इस प्रकार हैं: राजा (सिर)-> अमात्य (आँख) -> जनपद (जंघा)-> दुर्ग (बाँह) -> कोष (मुख)-> दंड/बल/सेना (मस्तिष्क) -> मित्र (कान).

मौर्यकालीन प्रशासनिक पदानुक्रम (Mauryan Administrative Hierarchy) निम्न प्रकार से था:

- केंद्र (Kendra) – केन्द्रीय प्रशासन.

- प्रांत (Prant) – Province (मुख्य अधिकारी: ‘कुमार’ (Kumar) or आर्यपुत्र (Aryaputra)).

- मंडल (Mandal) – Division (मुख्य अधिकारी: प्रदेशा (Pradesha) or प्रादेशिक (Pradeshika)).

- आहार या विषय (Ahar ya Vishay) – District (मुख्य अधिकारी: विषयपति (Vishayapati) or स्थानिक (Sthanika)).

- स्थानीय (Sthaniya) – 800 गांवों का समूह.

- द्रोणमुख (Dronamukha) – 400 गांवों का समूह.

- खार्वटिक (Kharvatika) – 200 गांवों का समूह.

- संग्रहण (Sangrahana) – 10 गांवों का समूह.

- ग्राम (Gram) – Village (सबसे छोटा प्रशासनिक इकाई; मुख्य अधिकारी: ग्रामीणी (Gramini)).

‘अर्थशास्त्र’ के अनुसार मौर्य काल में उच्चाधिकारी ‘तीर्थ’ कहलाते थे. अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है, जिनके लिये अधिकतर स्थानों पर ‘महामात्र’ शब्द मिलता है. इसके अतिरिक्त 26 अध्यक्षों की चर्चा भी मिलती है.

तीर्थ पदाधिकारी तथा संबंधित विभाग (Top Officials and Related Departments)

| तीर्थ (Official) | संबंधित विभाग (Related Department) |

| पुरोहित (Purohit) | प्रमुख धर्माधिकारी तथा प्रधानमंत्री (Chief religious authority and Prime Minister) |

| प्रशास्ता (Prashasta) | राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला प्रमुख अधिकारी (Chief officer for writing royal orders) |

| सेनापति (Senapati) | युद्ध विभाग का मंत्री (Minister of the war department) |

| युवराज (Yuvaraj) | राजा का उत्तराधिकारी (Heir to the throne) |

| समाहर्ता (Samaharta) | राजस्व विभाग का प्रधानमंत्री (Prime Minister of the revenue department) |

| सन्निधाता (Sannidhata) | राजकीय कोषाध्यक्ष (Royal treasurer) |

| प्रदेशा (Pradesha) | फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश (कमिश्नर) (Judge of the criminal court, Commissioner) |

| नायक (Nayaka) | सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष (Director of the army or head of city defense) |

| कर्मांतिक (Karmantika) | उद्योगों एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक (Chief inspector of industries and factories) |

| दंडपाल (Dandapala) | सेना की सामग्री जुटाने वाला प्रमुख अधिकारी (Chief officer for collecting army supplies) |

| व्यवहारिक (Vyavaharika) | दीवानी न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश (Chief judge of the civil court) |

| नागरक (Nagaraka) | नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल (Chief officer of the city or city constable) |

| दुर्गपाल (Durgapala) | राजकीय दुर्गों का अध्यक्ष (Head of royal forts) |

| अंतपाल (Antapala) | सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक (Guardian of border forts) |

| दौवारिक (Douvarika) | राजमहलों की देख-रेख करने वाला प्रधान (Chief in charge of looking after royal palaces) |

| आंतर्वशिक (Antarvashika) | सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी (Chief officer of the Emperor’s bodyguard army) |

| मंत्रिपरिषदध्यक्ष (Mantriparishadadhyaksha) | मंत्री परिषद् का अध्यक्ष (Head of the Council of Ministers) |

| आटविक (Atavika) | वन विभाग का प्रधान अधिकारी (Chief officer of the forest department) |

मौर्य प्रशासन के प्रमुख अध्यक्ष (Chief Presidents of Mauryan Administration)

| अध्यक्ष (President) | संबंधित विभाग (Related Department) |

| पण्यध्यक्ष (Panyadhyaksha) | वाणिज्य का अध्यक्ष (President of commerce) |

| सीताध्यक्ष (Sitadhyaksha) | माप-तौल का अध्यक्ष (President of weights and measures) |

| सूनाध्यक्ष (Sunadhyaksha) | बूचड़खाने का अध्यक्ष (President of the slaughterhouse) |

| सूराध्यक्ष (Suradhyaksha) | शराब व मदिरा का अध्यक्ष (President of wine and liquor) |

| कूप्यध्यक्ष (Kupyadhyaksha) | वन तथा उसकी संपदा का अध्यक्ष (President of forests and their wealth) |

| सूत्राध्यक्ष (Sutradhyaksha) | कताई-बुनाई विभाग का अध्यक्ष (President of the spinning and weaving department) |

| लोहाध्यक्ष (Lohadhyaksha) | धातु विभाग का अध्यक्ष (President of the metal department) |

| लक्षणाध्यक्ष (Lakshanadhyaksha) | टकसाल का अध्यक्ष (President of the mint) |

| मुद्राध्यक्ष (Mudradhyaksha) | पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष (President of the passport department) |

| नवाध्यक्ष (Navadhyaksha) | जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष (President of the shipping department) |

| विवीताध्यक्ष (Vivītādhyaksha) | चरागाह का अध्यक्ष (President of the pasture) |

| अक्षपटालाध्यक्ष (Akshapatālādhyaksha) | महालेखाकार (Accountant General) |

| पत्तनाध्यक्ष (Pattanadhyaksha) | बंदरगाहों का अध्यक्ष (President of ports) |

| शुल्काध्यक्ष (Shulkadhyaksha) | चुंगी एवं शुल्क विभाग का अध्यक्ष (President of the toll and tax department) |

| देवताध्यक्ष (Devatadhyaksha) | धार्मिक संस्थान का अध्यक्ष (President of religious institutions) |

केंद्रीय प्रशासन

मौर्य शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी सम्राट था. वह शासन में सम्रज्टी का केंद था तथा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका का प्रधान था. सम्राट को शासन में सहायता प्रदान करने केलिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था थी. प्रमुख मंत्रियों को तीर्थ कहा जाता था.

कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार 18 तीर्थ थे. सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ या महामात्र मंत्री और पुरोहित थे. कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन के लिए संप्रंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमे राजा, अमात्य, मित्र, कोष, दुर्ग, सेना तथा देश शामिल थे.

मौर्य शासन राजतंत्रात्मक, वंशानुगत, ज्येष्ठाधिकारिता, देव के ग्रंथों तथा निरंकुशता पर आधारित था. मौर्य साम्राज्य में केन्द्रीय शासन की व्यवस्था थी. अशोक के अभिलेखोँ से साम्राज्य के 5 प्रांतो मेँ विभक्त होने का संकेत मिलता है एवं केन्द्रीय प्रशासन का प्रान्तों पर नियंत्रण का उल्लेख मिलता है.

मौर्य कालीन प्रशासन व्यवस्था की अद्भुत व्यवस्था उसकी गुप्तचर व्यवस्था का विकास था. अर्थशास्त्र में गुप्तचरों के लिए स्पर्श, चर, गुढ़, पुरुष, तपस्वी, दूत, संस्था और संचार शब्द मिलते हैँ.

प्रांतीय प्रशासन

सम्राट के लिए इतने विशाल साम्राज्य पर नियंत्रण रखना संभव नहीँ था. प्रशासन की सुविधा के लिए मौर्य साम्राज्य को 5 प्रान्तों मेँ विभाजित किया गया. जो इस प्रकार थे- उत्तरापथ, दक्षिणापथ. अवंतिराष्ट्र, कलिंग और प्राशी, जिनकी राजधानियाँ क्रमशः तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उज्जयिनी, होसली और पाटलिपुत्र थीं. प्रान्तों का शासन राजवंशीय ‘कुमार’ या ‘आर्यपुत्र’ नामक पधिकारियों द्वारा होता था.

चंद्रगुप्त के समय प्रांतो की संख्या 4 थी. किंतु अशोक के समय मेँ यह संख्या बढ़कर 5 हो गई. कलिंग प्रान्त को अशोक के समय मौर्य साम्राज्य मेँ सम्मिलित किया गया. इन शासित राज्योँ के अतिरिक्त साम्राज्य के अंतर्गत कुछ अर्ध स्व-शासित प्रदेस्श थे जिन पर शासन के लिए स्थानीय राजाओं को मान्यता दी जाती थी. इनकी गतिविधियों का नियंत्रण अन्तपालों द्वारा किया जाता था.

नगर प्रशासन

मेगस्थनीज़ के अनुसार नगर प्रशासन 30 सदस्योँ के एक मंडल द्वारा संचालित होता था. जिन्हें 6 समितियों में विभाजित किया गया था. नगर मेँ अनुशासन मेँ रखने तथा अपराधी मनोवृत्ति का दमन करने हेतु पुलिस व्यवस्था थी, जिन्हें ‘सक्रिय’ कहा जाता था. नगर आयुक्त को एरिस्टोनोमोई कहा जाता था.

कौटिल्य के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी ‘नागरिक’ होता था. नगर निवासियों के जान माल की सुरक्षा तथा नगर प्रशासन से संबंधित नियमो का कार्यांवयन नागरिक का उत्तरदायित्व था. महामात्य उच्च अधिकारी थे जो नगर प्रशासन से संबंधित थे.

जिला प्रशासन

जिले को को विषय या आहार कहा जाता था, जिसका प्रधान विषयपति होता था. राजुक की नियुक्ति जनपदो की देखभाल व निरीक्षण के लिए की जाती थी. इनके पास कर संग्रह के साथ-साथ शक्तियाँ न्यायिक शक्तियां भी थीं. जिले से जुड़े अन्य अधिकारीयों मेँ प्रादेशिक तथा युक्त या पूत थे, जो क्रमशः जिलाधिकारी (आर्थिक प्रकोष्ठ) और क्लर्क का कम सँभालते थे.

स्थानीय प्रशासन या ग्राम प्रशासन

ग्राम मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी इकाई थी जिसका प्रधान ‘ग्रमिक’ कहलाता था. यह राजकीय कर्मचारी नहीँ था. इसका निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता था. ग्रामिक को ग्राम के ज्येष्ठ व वरिष्ट लोग प्रशासनिक कार्य मेँ सहायता प्रदान करते थे.

गोप तथा स्थानिक, गाँव तथा जिले के प्रशासन के बीच एक मध्यवर्ती स्तर की ईकाई होती थी. ये संबंधित अधिकारी थे. ग्रामिक के ऊपर गोप होता था, जिसके अधिकार मे 5-10- ग्राम होते थे. स्थानिक गोप के ऊपर होता था, जिसके तहत जिले का एक चौथाई क्षेत्र होता था. इन ग्राम पदाधिकारियों पर समाहर्ता नमक अधिकारी का नियंत्रण होता था.

ग्राम सभा एवं इसका प्रमुख गाँव के छोटे कार्यों एवं राजस्व संग्रहण के लिये उत्तरदायी थे. गोप इस संबंध में सहायता करता था. सोहगौरा एवं महास्थान से ग्राम शासन की कुछ सूचनाएँ प्राप्त होती हैं जिसमें अन्नागारों एवं अन्न संचय का उल्लेख है.

गोप गाँव में हदबंदी, भूमि एवं मकान का पंजीयन, कर की छूट एवं जनगणना का कार्य भी करता था. ग्राम का अध्यक्ष ‘ग्रामणी’ होता था, जिसे ग्राम की भूमि प्रबंध एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था.

मौर्य काल में विभिन्न प्रकार के गांवों की चर्चा है –

- उत्पादक गाँव (Productive Villages): ये वे गाँव थे जो कृषि उत्पादन और अन्य आर्थिक गतिविधियों में सक्रिय थे. ये राज्य को नियमित रूप से कर का भुगतान करते थे.

- परिहारक गाँव (Pariharaka Villages): ये गाँव विशेष कर छूट (tax exemption) वाले होते थे. राजा द्वारा इन्हें यह छूट किसी सेवा या धार्मिक महत्व के कारण दी जाती थी. ये गाँव आमतौर पर राज्य को किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं देते थे.

- आयधीश गाँव (Ayudhiya Villages): इन गाँवों को कर के बदले सेना की सेवाएँ देनी पड़ती थीं. यह माना जाता है कि यहाँ के लोग योद्धा वर्ग के थे और युद्ध के समय ये सैनिक सेवा प्रदान करके अपना कर चुकाते थे.

सैन्य व्यवस्था

मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था का प्रधान सम्राट था. मौर्य सैन्य व्यवस्था को 5 भागों में विभक्त किया गया था पैदल, अश्व, हाथी, रथ, तथा नौ सेना. सैन्य मंत्रालय का प्रधान सेना पति होता था. सैनिकों की नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन, प्रबंध, अस्त्र-शस्त्र व इसकी आपूर्ति सेनापति का मुख्य कार्य था. सैन्य प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी ‘अन्तपाल’ कहलाता था. यह सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी था.

अर्थशास्त्र में ‘नवाध्यक्ष’ के उल्लेख से मौर्यों के पास नौसेना होने का भी प्रमाण मिलता है. खिनी के अनुसार पांच-पांच सदस्यों वाली 6 समितियां सैन्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार थीं- 1. पैदल सेना, 2. घुड़सवार, 3. रथ सेना, 4. गज सेना, 5. नौ सेना, 6. रसद विभाग

मेगस्थनीज की ‘इण्डिका’ के अनुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50 हज़ार अश्वारोही, 9 हज़ार हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी. जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को ‘डाकुओं का गिरोह’ कहता है. कौटिल्य ने सेना को तीन श्रेणियों में विभाजित किया 1. पुश्तैनी सेना, 2. भाटक सेना, 3. नगरपालिका सेना.

न्याय व्यवस्था

मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायधीश सम्राट स्वयं होता था. न्याय व्यवस्था कठोर थी. न्याय का उद्देश्य सुधारवादी न होकर आदर्शवादी था. मौर्य न्याय व्यवस्था के 4 प्रमुख आधार- धर्म, व्यवहार, चरित्र औए राजाज्ञा थे.

ग्राम सभा सबसे छोटा न्यायालय था. उनके ऊपर क्रमशः संग्रहण, द्रोणामुख तथा जनपद के न्यायालय थे. नागरिक मामलों को हल करने वाले न्यायधीश को व्यवहारिक कहा जाता था.

ग्राम और सभा सम्राट के न्यायलय के अतिरिक्त बीच के सभी न्यायलय धर्मस्थीय और कण्टकशोधन में विभक्त होते थे. धर्मस्थीय न्यायालय नागरिकों के पारस्परिक मामलों का निपटारा करते थे, जबकि राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विचारों के निर्णय करने वाले न्यायलय कण्टकशोधन कहलाते थे. कुवचन, मान-हानि, मार-पीट सम्बन्धी मामले भी धर्मस्थीय न्यायालय में लाये जाते थे, जिन्हें पाक पारुष्य या दण्ड पारुष्य कहा जाता था.

मौर्यकालीन समाज

मौर्यकालीन सामाजिक संरचना की जानकारी मुख्यतः कौटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज के विवरणों व अशोक के अभिलेख तथा रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है. मौर्यकालीन समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित था. श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमशः ब्राह्मणों और वैश्यों का समाज में सम्मान था, किन्तु शूद्रों की स्थिति निम्नतर थी.

बौध साहित्य में भी 4 वर्णों की सूची मिलती है., जिसमे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र का उनके अवरोही क्रम में उल्लेख है. अर्थशास्त्र में सभी चारों वर्णों के लोगों का सेना में भर्ती होने का उल्लेख है.

स्त्रियों में पर्दा प्रथा और सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है. कुछ यूनानी लेखकों ने उत्तर-पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है. लेकिन, अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है.

कौटिल्य के अनुसार, स्त्रियों को पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति थी. कौटिल्य ने स्त्रियों के विवाह विच्छेद (तलाक्) की अनुमति दी है. तलाक् के लिए कौटिल्य ने ‘मोक्ष’ शब्द का प्रयोग किया है. स्वतंत्र जीवन जीने वाली विधवाएँ ‘छंदवासिनी’ कहलाती थी. घरों में रहने वाली संभ्रांत घर की स्त्रियों को कौटिल्य ने ‘अनिष्कासिनी’ कहा है.

समाज में वैश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी, जिसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था. स्वतंत्र रूप से वेश्यावृति करने वाली स्त्रियाँ रूपाजीवा कहलाती थीं. इनके कार्यों का निरीक्षण गणिकाध्यक्ष करता था.

मेगास्थनीज और स्ट्रेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा नहीं थी, केवल सेवक व श्रमिक थे. लेकिन कौटिल्य ने नौ प्रकार के दासों का वर्णन किया है. मेगास्थनीज कहता है कि अपनी जाति से बाहर किसी को भी विवाह करने की अनुमति नहीं थी और ना ही पेशा बदला जा सकता था. दार्शनिक और ब्राह्मण इसके अपवाद थे.

मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को सात जातियों में विभक्त किया है-दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर व शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक तथा सभासद. इनमें सर्वाधिक संख्या किसानों की थी.

कौटिल्य के अनुसार मौर्यकाल की एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी, जिसके अंतर्गत दासों को बड़े पैमाने पर कृषि कार्यों में लगाया गया था. प्रवहण एक सामूहिक समारोह होता था, जिसमे भोज्य व पेय पदार्थों का प्रचुरता से प्रयोग होता था.

मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था

मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन/उद्योग और वाणिज्य या व्यापार पर आधारित था. इन्हें सम्मिलित रुप से ‘वार्ता’ के नाम से जाना जाता था.

कृषि

राज्य की भूमिका पर राजा का स्वामित्व होता था. इसका उल्लेख मेगास्थनीज, स्ट्रेबो एवं एरियन ने भी किया है. सीताध्यक्ष राजकीय कृषि भूमि का अधीक्षक था. कृषि मौर्य काल का प्रमुख व्यवसाय था. कृषि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था. राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी सीता धाम कहलाता था. राज्य को सिंचाई का प्रबंध करना पड़ता था. इसके बदले में राज्य कर वसूलता था.

भूमिकर उपज का 1/6 भाग होता था. सिंचाई के लिए अलग से उपज का 1/5/ से 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था. भूमिकर और सिचाईं कर को मिलाकर किसान को उपज का लगभग ½ भाग देना पड़ता था.. जूनागढ अभिलेख से चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा सौराष्ट्र में निर्मित झील का उल्लेख मिलता है.

कौटिल्य ने ‘अर्थशास्त्र’ में कृष्ट (जुती हुई), आकृष्ट (बिना जुती हुई), स्थल (ऊँची भूमि) आदि अनेक भूमि का उल्लेख किया है. ‘अदेवमातृक’ भूमि वह भूमि होती थी, जिसमें बिना वर्षा के भी अच्छी खेती होती थी.

मौर्यकलीं कर से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ:

| कर | संबंधित विषय |

| सीता | राजकीय भूमि से होने वाली आय |

| भाग | उपज का हिस्सा |

| प्रवेश्य | आयात कर (20%) |

| निष्क्राम्य | निर्यात कर |

| प्रणय | आपातकालीन कर |

| बलि | एक प्रकार का राजस्व कर |

| हिरण्य | अनाज के रूप में न लेकर नकद लिया जाता था |

| सेतुबंध | राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंध |

| विष्टि | निःशुल्क श्रम एवं बेगार |

उद्योग व व्यापार

मौर्य काल का प्रधान उद्योग सूत कातना एवं बुनना था. प्रमुख व्यापारिक संगठन थे: श्रेणी (शिल्पियों का संगठन), निगम (व्यापारियों का संगठन), संघ (देनदारों/महाजनों का संगठन) और सार्थवाह (अनाज से संबंधित कारवाँ व्यापारियों का प्रमुख व्यापारी). उद्योग धंधों की संस्थाओं को ‘श्रेणी’ (Guilds) कहा जाता था. श्रेणी न्यायालय के प्रधान को ‘महाश्रेष्ठि’ कहा जाता था.

मौर्य कालीन उद्योग व्यापार उन्नत था. सूती वस्त्रों के प्रमुख केंद्र वाराणसी, वत्स, महिस्मति, पुन्द्रू और कलिंग थे. विदेशी व्यापार मुख्यतः यूनान, रोम, फ़्रांस, लंका, सुमात्रा, जावा, मिस्र, सीरिया तथा बोर्नियों द्वीपों से होता था. व्यापार (आंतरिक एवं बाह्य), जल एवं स्थल दोनों मार्गों से होता था. व्यापार पश्चिमी भारत में भृगुच्छ कच्छ बंदरगाह से तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति के बंदरगाहों द्वारा किया जाता था.

व्यापारिक जहाज़ों का निर्माण भी इस काल का एक प्रमुख उद्योग था. भारत से मिस्र को हाथी दाँत, कछुए, सीपियों, मोती, रंग, नील और लकड़ी निर्यात होता था. आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे – तक्षशिला, काशी, उज्जैन, कौशांबी तथा तोसली (कलिंग राज्य की राजधानी) आदि. मेगास्थनीज ने एग्रोनोमोई नामक अधिकारी की चर्चा की है, जो मार्ग निर्माण का विशेष अधिकारी था.

व्यापार शुल्क तीन प्रकार के बताए गए हैं – स्वदेश में उत्पन्न वस्तु पर लिया जाने वाला शुल्क बाह्य, राजधानी में लिया जाने वाला शुल्क अभ्यंतर एवं विदेशी माल पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आतिथ्य कहलाता था. इसी प्रकार निर्यात पर निष्क्राम्य तथा आयात पर प्रवेश्य कहलाता था. व्यापारी श्रेणियां संगठित थी. इनका मुखिया ‘श्रेष्ठिन’ कहलाता था. इनके ऊपर एक महाभेदी होता था, जो आपसी विवादों का हल करता था.

मौर्य काल मेँ सोने, चांदी तथा तांबे के सिक्कों का प्रचलन था. चांदी के मुद्रा को कार्षापण, पण व धारण; सोने के मुद्रा को सुवर्ण एवं निष्क और तांबे के मुद्रा को मापक एवं काकणि कहा जाता था.

मौर्य काल के व्यापारिक मार्ग हैं:

- उत्तरापथ: उत्तर-पश्चिम पुरुषपुर से पाटलिपुत्र (ताम्रलिप्ति) तक जाने वाला राजमार्ग (सबसे महत्त्वपूर्ण मार्ग)

- दूसरा मार्ग: पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशांबी के समीप उत्तरापथ मार्ग से मिलता था.

- तीसरा मार्ग: दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाने वाला मार्ग.

- चौथा मार्ग: यह मार्ग भृगु कच्छ से मथुरा तक जाता था, जिसके मार्ग में उज्जैनी पड़ता था.

मौर्यकालीन कला संस्कृति

मौर्यकालीन कला और संस्कृति ने भारतीय इतिहास में अभूतपूर्व प्रगति की. इस काल की कला को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है—राजकीय कला और लोककला. राजकीय कला में शासकों के संरक्षण में बने स्मारक जैसे स्तंभ, गुहा और स्तूप शामिल थे, जबकि लोककला के अंतर्गत स्वतंत्र कलाकारों द्वारा निर्मित वस्तुएँ, जैसे यक्ष-यक्षिणी की प्रतिमाएँ और मिट्टी की मूर्तियाँ आती थीं.

मौर्यकाल की सबसे उत्कृष्ट उपलब्धियों में अशोक द्वारा निर्मित एकाश्म स्तंभ उल्लेखनीय हैं. इन्हें उसने धम्म प्रचार हेतु देश के विभिन्न भागों में स्थापित कराया. इसके अतिरिक्त अशोक ने चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण कर वास्तुकला की एक नई शैली की शुरुआत की. इस काल में गुहा वास्तु भी विकसित हुई और अशोक के समय से गुफाओं का उपयोग आवासीय प्रयोजनों के लिए होने लगा.

मौर्यकालीन स्थापत्य कला की कुछ प्रमुख विशेषताएँ थीं—निर्माण में पत्थरों का उपयोग, लौह अयस्क का सधा हुआ प्रयोग, चमकदार पॉलिश (ओप) का प्रयोग तथा भवन निर्माण में लकड़ी का विशेष उपयोग. मूर्तियों का निर्माण इस समय प्रायः चिपकवा विधि (अंगुलियों या चुटकियों से आकार देना) या साँचे में ढालकर किया जाता था. पारखम (उत्तर प्रदेश) से प्राप्त सात फीट ऊँची यक्ष प्रतिमा, लोहानीपुर (पटना) से प्राप्त दिगंबर प्रतिमा, धौली (ओडिशा) का हाथी तथा दीदारगंज (पटना) की यक्षिणी मूर्ति इस काल की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं.

सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने चार सिंहों की आकृति और उसके नीचे की बल्लरी-आकृति अशोक कालीन मूर्तिकला का अनूठा उदाहरण है. यही आकृति आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है. मौर्यकालीन कला का विकास राजकीय संरक्षण में हुआ, जिसके अंतर्गत राजप्रसाद, स्तंभ, गुफा-विहार और स्तूप सम्मिलित थे. इसके विपरीत लोककलाएँ राजकीय संरक्षण से मुक्त थीं और इनमें प्रायः यक्ष-यक्षिणी की प्रतिमाएँ बनाई जाती थीं.

राजकीय कला का एक प्रसिद्ध उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य का पटना स्थित राजप्रसाद है. यूनानी यात्री मेगास्थनीज़ और पाटियान के अनुसार यह भवन मानवीय कृति न होकर दिव्य रचना प्रतीत होता था. अशोक के समय चट्टानों को काटकर कंदराओं का निर्माण वस्तुकला की एक नवीन शैली का परिचायक बना. बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने लगभग 4000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जो मौर्यकालीन स्थापत्य की भव्यता दर्शाते हैं.

मथुरा से प्राप्त यक्ष प्रतिमा, बेसनगर की स्त्री मूर्ति और दीदारगंज की यक्षिणी मौर्यकालीन मूर्तिकला की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. इसी काल के उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड मृदभांड कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करते हैं. मौर्यकाल की अद्भुत कलाकृतियों में ‘एकाश्म स्तंभ’ विशेष उल्लेखनीय है, जो एक ही पत्थर से निर्मित होकर कई मीटर ऊँचा होता था. रामपुरवा से प्राप्त वृषभ मूर्ति में गति, सजीवता और लालित्य स्पष्ट झलकता है, जो मौर्य कला की अनुपम देन मानी जाती है.

मौर्यकालीन स्थापत्य की प्रमुख विशेषताएँ हैं-

- निर्माण कार्य में पत्थरों का इस्तेमाल;

- लौह अयस्कों का सधा हुआ प्रयोग;

- चमकदार पॉलिश (ओप) का प्रयोग;

- भवन निर्माण में लकड़ी का विशेष प्रयोग.

मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण

मौर्य साम्राज्य का पतन एक जटिल प्रक्रिया थी जिसके कई कारण थे, जो आपस में जुड़े हुए थे. 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद, साम्राज्य धीरे-धीरे कमजोर होता गया, और इसका अंत 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या के साथ हुआ. बृहद्रथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग वंश की स्थापना की.

मौर्य साम्राज्य जैसे विस्तृत साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण को जिम्मेदार मानना उचित नहीं होगा. स्पष्ट सभाओं के अभाव मेँ विभिन्न विद्वानोँ ने विभिन्न कारण प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार है-

- डी. एन. झा ने मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की आर्थिक नीतियोँ को जिम्मेदार ठहराया है.

- डी. डी. कौशांबी ने भी मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण आर्थिक ही मानते है.

- हेमचन्द्र रॉय चौधरी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक की शांतिप्रियता और इसकी अहिंसा की नीति को जिम्मेदार मानते हैं.

- रोमिला थापर मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए मौर्यकालीन केंद्रीय प्रशासन और उसके अधिकारी तंत्र को जिम्मेदार मानती हैं.

- हरिहर प्रसाद शास्त्री मौर्य शासन के पतन का मुख्य कारण अशोक की धार्मिक नीति को मानते हैं. अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति विशेष लगाव था. ब्राह्मणों ने इसका तीव्रता से विरोध किया.

- डॉ बनर्जी डॉ बनर्जी मानते हैँ कि अशोक आदर्शवाद और धार्मिक भावना ने मौर्य सैन्य व्यवस्था और अनुशासन को प्रभावित किया जो मौर्य साम्राज्य के पतन मेँ सहायक सिद्ध हुआ.

इस प्रकार, मौर्य साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण माने जा सकते है-

अशोक की नीतियों का प्रभाव

सम्राट अशोक की धम्म (धार्मिकता) की नीति ने साम्राज्य की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया. उनकी अहिंसक और शांति-प्रिय नीतियों ने मौर्य सेना को निष्क्रिय बना दिया, जिससे वे बाहरी और आंतरिक खतरों का सामना करने में असमर्थ हो गए.

कुछ इतिहासकारों, जैसे हरि प्रसाद शास्त्री, का मानना है कि अशोक की बौद्ध धर्म की ओर झुकाव वाली नीतियों ने ब्राह्मणों को असंतुष्ट कर दिया, जिससे उनके और बौद्धों के बीच धार्मिक तनाव पैदा हुआ.

प्रशासनिक और आर्थिक मुद्दे

मौर्य साम्राज्य अत्यधिक केंद्रीकृत था, और इसकी सफलता पूरी तरह से एक मजबूत और सक्षम शासक पर निर्भर करती थी. अशोक के बाद, कोई भी उत्तराधिकारी इतना शक्तिशाली नहीं था कि वह इतने बड़े साम्राज्य को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके. साम्राज्य का विशाल आकार भी एक चुनौती थी.

प्रांतीय गवर्नर और अधिकारी अक्सर विद्रोह करते थे, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई. इसके अलावा, राज्य द्वारा करों की अधिकता ने जनता में असंतोष पैदा किया. डी.डी. कौशांबी ने भी आर्थिक संकट पर जोर दिया, जिसमें भारी सैन्य खर्च और प्रशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक खर्चों के कारण खजाना खाली हो गया था.

अन्य महत्वपूर्ण कारण

- अयोग्य उत्तराधिकारी: अशोक के बाद के शासक कमजोर और अदूरदर्शी थे. वे साम्राज्य की अखंडता को बनाए रखने में असफल रहे.

- प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीकरण: साम्राज्य का पूरा प्रशासन सम्राट पर केंद्रित था, और उनकी मृत्यु के बाद, यह प्रणाली लड़खड़ा गई.

- राष्ट्रीय चेतना का अभाव: लोग स्वयं को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा मानने के बजाय अपने-अपने क्षेत्रों से अधिक जुड़े हुए थे.

- आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएँ: समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धन और संस्कृति में असमानताएँ थीं, जिससे आंतरिक कलह बढ़ गया.

- प्रांतीय शासकों के अत्याचार: प्रांतीय गवर्नर अक्सर जनता पर अत्याचार करते थे, जिससे विद्रोह और अशांति फैलती थी.

- सैन्य कमजोरी: शांतिपूर्ण नीतियों के कारण सेना की युद्ध क्षमता कम हो गई थी, जिससे साम्राज्य बाहरी आक्रमणों के प्रति संवेदनशील हो गया.

- करों की अधिकता: जब केंद्रीय शक्ति कमजोर होने लगी, तो प्रांतीय शासकों ने भी अपने लाभ के लिए मनमाने ढंग से कर लगाना शुरू कर दिया. इससे जनता पर आर्थिक बोझ और बढ़ गया. करों की इस अधिकता ने न केवल आर्थिक तनाव पैदा किया, बल्कि जनता को राज्य से दूर कर दिया. इससे विद्रोहों की संख्या में वृद्धि हुई और अंततः साम्राज्य के पतन में योगदान दिया.

इन सभी कारकों ने मिलकर मौर्य साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे एक महान युग का अंत हुआ.

स्मरणीय तथ्य (Important Facts)

- मौर्य काल में साधारण जनता की भाषा पालि थी. इसलिए अशोक ने अपने सभी अभिलेख इसी भाषा में उत्कीर्ण करवाए.

- यूनानी और लैटिन लेखकों ने पाटलिपुत्र को ‘पालिब्रोथा’ के रूप में उल्लिखित किया है.

- अशोक के अभिलेखों की तुलना इराकी शासक डेरियस-I से की जाती है.

- मेगस्थनीज ने भारत में खात गातियों या वर्गों का उल्लेख किया है, जिसमे किसानों की संख्या सर्वाधिक थी.

- अशोक के कलिंग अभिलेख से पता चलता है की प्रान्तों में हो रहे अत्याचारों से वह बड़ा ही चिंतित था.

- अर्थशास्त्र में 18 अधिकरण तथा 180 प्रकरण हैं.

- संभ्रात घरों की स्त्रियों को प्रायः अनिष्कासिनी कहा गया है.

- मौर्य शासन काल में वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग था और राज्यों द्वारा संचालित होता था.

- मनुस्मृति तथा अर्थशास्त्र से पता चलता है की शूद्रों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त था.

- एरियन ने पाटलिपुत्र में स्थित चन्द्रगुप्त के राजप्रसाद को ‘सूसा’ और ‘एकबतना’ के प्रसादों से सुन्दर बताया है.

- स्तम्भो में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ का सिंह स्तंभ है, जिसके शीर्ष पर 4 सिंह एक-दुसरे से पीठ सटाये बैठे हैं.

- मेगास्थनीज की कृति ‘इंडिका’ है, जबकि मुद्राराक्षस की रचना विशाखदत्त द्वारा की गयी है.

- मास्की शिलालेख में अशोक के नाम की खोज 1915 में बीडन द्वारा की गयी है.

मौर्य साम्राज्य पर 5 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q. मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी?

Ans. मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व के आसपास, नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित कर और चाणक्य (कौटिल्य) की सहायता से की थी.

Q. अशोक के “धम्म” की मुख्य अवधारणा क्या थी और यह धर्म से किस प्रकार भिन्न था?

Ans. अशोक के “धम्म” की मुख्य अवधारणा एक नैतिक आचार संहिता थी जिसमें सामाजिक जिम्मेदारी, बड़ों का आदर, सत्यनिष्ठा, जीवों के प्रति दया और सहिष्णुता शामिल थे. यह किसी धर्म या धार्मिक पद्धति से भिन्न था; यह सामाजिक सद्भाव और नैतिक जीवन को बढ़ावा देने पर केंद्रित था.

Q. मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताएँ क्या थीं, विशेषकर केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर?

Ans. मौर्य प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था. राजा सर्वोच्च सत्ता था. प्रशासन को सुचारु बनाने के लिए विभिन्न तीर्थों (विभागों के प्रमुख) और अध्यक्षों की नियुक्ति होती थी. साम्राज्य प्रांतों, जिन्हें चक्र कहा जाता था, में विभाजित था, जिनका प्रमुख कुमार (राजकुमार) या आर्यपुत्र होता था. नगर प्रशासन की जानकारी मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है.

Q. अर्थशास्त्र में उल्लिखित ‘सप्तांग सिद्धांत’ क्या है, और इसका मौर्य राज्य के विचार में क्या महत्व है?

Ans. कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत राज्य के सात अनिवार्य अंग (प्रकृति) को बताता है: 1. स्वामी (राजा), 2. अमात्य (मंत्री), 3. जनपद (क्षेत्र और जनसंख्या), 4. दुर्ग (किला), 5. कोष (खजाना), 6. दंड (सेना), और 7. मित्र (सहयोगी/सहचर). यह सिद्धांत राज्य को एक जैविक इकाई के रूप में देखता है जहाँ सभी अंग परस्पर संबंधित और आवश्यक हैं.

Q. मौर्य कला एवं वास्तुकला की दो सबसे विशिष्ट विशेषताएँ क्या हैं?

Ans. मौर्य कला की दो सबसे विशिष्ट विशेषताएँ हैं: 1. राजकीय कला/दरबारी कला (जैसे: अशोक के एकाश्म स्तंभ जिन पर पॉलिश की गई है और स्तूप) और 2. लोक कला (जैसे: यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ). गुफा वास्तुकला (जैसे: बराबर की गुफाएँ) भी मौर्य काल की विशिष्ट देन है.