प्रक्षेपास्त्र (Missile) एक स्व-चालित, निर्देशित हवाई हथियार प्रणाली है. यह अपने लक्ष्य को सटीकता से भेदने के लिए डिज़ाइन किया गया होता है. आधुनिक युद्धक्षेत्र में इसकी भूमिका अपरिहार्य है. प्रक्षेपास्त्र की कार्यप्रणाली तीन मुख्य तत्वों पर निर्भर करती है: वॉरहेड ले जाने की क्षमता, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक कुशल प्रणोदन प्रणाली, और लक्ष्य को भेदने के लिए एक सटीक मार्गदर्शन प्रणाली.

प्रक्षेपास्त्र के विकास का इतिहास

भारतीय उपमहाद्वीप में रॉकेट प्रौद्योगिकी के शुरुआती साक्ष्य 18वीं शताब्दी के मध्य में मैसूर के शासक हैदर अली द्वारा लोहे के आवरण वाले रॉकेटों के सैन्य उपयोग में मिलते हैं. यह इस क्षेत्र में प्रारंभिक रॉकेट विज्ञान का विकास हैं.

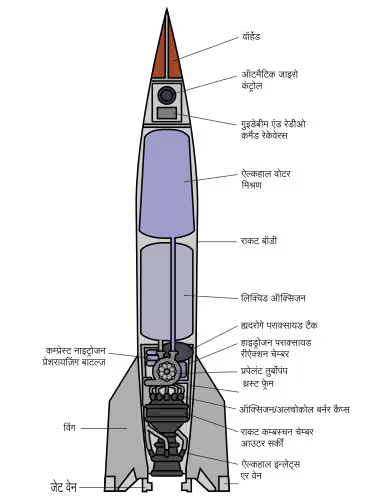

आधुनिक निर्देशित मिसाइल प्रौद्योगिकी का उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ. यद्धका में जर्मनी ने V-2 रॉकेट विकसित कर सबको चौंका दिया. V-2, इतिहास का पहला निर्देशित बैलिस्टिक मिसाइल था. इसने निर्देशित उड़ान और रॉकेट प्रणोदन की नींव रखी. इसके बाद ही वैश्विक मिसाइल विकास में क्रांति आई.

समय के साथ, मिसाइलों ने तकनीकी पीढ़ियों में प्रगति की है. प्रारंभिक असंगठित V-2 प्रणालियों से यह विकसित होकर वर्तमान में पांचवीं पीढ़ी की प्रणालियों तक आ पहुँच हैं. नए तकनीक जटिल स्टील्थ क्षमताएं और उन्नत युद्धाभ्यास क्षमताएं प्रदान करती हैं.

प्रक्षेपास्त्रों का वर्गीकरण एवं प्रकार

प्रक्षेपास्त्रों को उनकी उड़ान विशेषताओं, प्रक्षेपण मंच और मारक क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है. यह वर्गीकरण उनकी सामरिक भूमिका और परिचालन उपयोग को निर्धारित करता है. यह वर्गीकरण इस प्रकार हैं:

प्रक्षेपवक्र (Trajectory) के आधार पर

1. बैलिस्टिक मिसाइल (Ballistic Missile):

बैलिस्टिक मिसाइलें अपनी उड़ान के प्रारंभिक चरण में ही प्रणोदन का उपयोग करती हैं. इसके बाद, शेष उड़ान के दौरान, वे गुरुत्वाकर्षण और जड़त्व के कारण एक परवलयिक (Ballistic) प्रक्षेपवक्र का अनुसरण करती हैं. ये मिसाइलें अक्सर वायुमंडल के बाहर, उच्च सबऑर्बिटल स्पेस तक उड़ान भरती हैं और फिर लक्ष्य पर वापस रीएंटर होती हैं. यह प्रक्षेपवक्र इन्हें अत्यधिक तेज गति (हाइपरसोनिक, Mach 5+ से अधिक) प्राप्त करने की अनुमति देता है.

अत्यधिक गति के कारण इन्हें इंटरसेप्ट करना अत्यंत कठिन हो जाता है. हालांकि, पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलों में एक बार लॉन्च होने के बाद लक्ष्य तय हो जाता है. उन्नत प्रौद्योगिकियां जैसे MIRV (Multiple Independent Re-entry Vehicle) एक साथ कई पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों पर वारहेड वितरित करने की अनुमति देती हैं.

MARV (Maneuverable Re-entry Vehicle) तकनीक MIRV से भी अधिक विकसित हैं. यह दुश्मन के रक्षा प्रणालियों से बचने और लक्ष्य को बदलते हुए (कुछ किलोमीटर तक) उसका पीछा करने की क्षमता प्रदान करती है.

2. क्रूज़ मिसाइल (Cruise Missile):

क्रूज़ मिसाइलें अपनी संपूर्ण उड़ान के दौरान प्रणोदन (टर्बोजेट या रैमजेट इंजन) का उपयोग करती हैं. ये मिसाइलें वायुमंडल के भीतर कम ऊंचाई पर संचालित होती हैं. इसलिए दुश्मन के रडार इनका पता नहीं लगा पाते हैं. गति के आधार पर इन्हें सबसॉनिक (∼0.8 Mach), सुपरसॉनिक (∼2−3 Mach), या हाइपरसोनिक (5 Mach से अधिक) में वर्गीकृत किया जाता है.

सबसॉनिक क्रूज़ मिसाइलों को ट्रैक किए जाने के बाद रोकना अपेक्षाकृत आसान होता है 3. हालांकि, ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक या भविष्य की हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलें (जैसे ET-LDHCM) अपनी गति और निम्न उड़ान प्रोफ़ाइल के संयोजन के कारण अत्यंत घातक और लगभग अजेय होती हैं.

प्रक्षेपण पद्धति (Launch Platform) के आधार पर

प्रक्षेपास्त्रों को उस मंच के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है जहाँ से उन्हें दागा जाता है:

- सतह-से-सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र (SSM): (उदाहरण: पृथ्वी, अग्नि)

- सतह-से-वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र (SAM): (उदाहरण: त्रिशूल, आकाश)

- वायु-से-वायु में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र (AAM): (उदाहरण: अस्त्र)

- पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल (SLBM): (उदाहरण: K-Series)

मारक क्षमता (Range) के आधार पर

मारक क्षमता के आधार पर, रणनीतिक मिसाइलों को विभाजित किया जाता है:

- कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM): 1000 किमी तक (जैसे पृथ्वी)

- मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM): 1000-3000 किमी (जैसे अग्नि I, II)

- इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM): 3000-5500 किमी (जैसे अग्नि IV)

- अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM): 5500 किमी से अधिक (जैसे अग्नि V)

प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी के मूलभूत तत्व

प्रक्षेपास्त्रों की प्रभावशीलता और सटीकता जटिल इंजीनियरिंग प्रणालियों पर निर्भर करती है.

प्रणोदन प्रणालियाँ (Propulsion Systems)

मिसाइलों में मुख्य रूप से दो प्रकार के रॉकेट इंजन का उपयोग होता है:

- ठोस ईंधन रॉकेट: ये त्वरित प्रतिक्रिया और भंडारण में आसानी प्रदान करते हैं. अधिकांश सामरिक मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों के शुरुआती चरणों में इनका उपयोग होता है (जैसे अग्नि, ब्रह्मोस का प्रथम चरण).

- द्रव ईंधन रॉकेट: ये अधिक जटिल होते हैं, लेकिन इनके थ्रस्ट को नियंत्रित किया जा सकता है.

- स्क्रैमजेट इंजन (Scramjet Engine): यह प्रौद्योगिकी हाइपरसोनिक गति पर परिचालन के लिए महत्वपूर्ण है. यह हवा से ऑक्सीजन खींचकर दहन करता है, जिससे मिसाइल को बाहरी ऑक्सीडाइज़र ले जाने की आवश्यकता नहीं होती. यह भविष्य की हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलों (जैसे ET-LDHCM) को शक्ति प्रदान करने वाला मुख्य तत्व है.

मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली (Guidance and Control)

सटीकता के लिए मार्गदर्शन प्रणाली आवश्यक है.

- जड़त्वीय मार्गदर्शन (Inertial Guidance): मिसाइल के प्रक्षेप पथ को लॉन्च के बाद सटीकता से निर्धारित करता है.

- टर्मिनल मार्गदर्शन (Terminal Guidance): अंतिम चरण में लक्ष्य पर उच्च सटीकता के लिए सक्रिय रडार, लेजर, या इन्फ्रारेड होमिंग का उपयोग किया जाता है. उन्नत मिसाइलों (जैसे अग्नि-पी) में दोहरी नेविगेशन और मार्गदर्शन प्रणाली होती है, जो उनकी विश्वसनीयता और सटीकता को बढ़ाती है.

पेलोड एवं वॉरहेड तकनीक (Payload and Warhead)

मिसाइल की विस्फोटक वहन क्षमता (Payload Capacity) उसकी विध्वंसक शक्ति को निर्धारित करती है. उदाहरण के लिए, नई पीढ़ी की अग्नि प्राइम मिसाइल में 3000 किलोग्राम विस्फोटक ढोने की क्षमता है . मिसाइलें पारंपरिक उच्च विस्फोटक या परमाणु वॉरहेड ले जा सकती हैं. उन्नत वितरण तकनीकों में MIRV (मल्टीपल इंडिपेंडेंट री-एंट्री व्हीकल) और MARV (मैन्यूवरेबल री-एंट्री व्हीकल) शामिल हैं.

वैश्विक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम

वर्तमान युग मिसाइलों और ड्रोनों का युग है. इसलिए, वैश्विक स्तर पर, प्रमुख शक्तियों द्वारा मिसाइल कार्यक्रमों में लगातार निवेश किया जा रहा है. इन कार्यक्रमों का उद्देश्य सामरिक और रणनीतिक दोनों तरह की श्रेष्ठता प्राप्त करना है. विश्व के प्रमुख 5 देशों के मिसाइल प्रोग्रामम इस प्रकार हैं:

- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): अमेरिका की परमाणु निवारण क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी पनडुब्बी आधारित बैलिस्टिक मिसाइलें (SLBM) हैं. ट्राइडेंट डी5 (Trident D5) अमेरिका की सबसे शक्तिशाली परमाणु-सक्षम SLBM में से एक है. यह एक बार में आठ लक्ष्यों पर परमाणु हमला करने में सक्षम है. भूमि आधारित ICBMs में मिनटमैन III (Minuteman III) शामिल है, जो दशकों से अमेरिकी परमाणु त्रय का आधार रहा है.

- रूस (Russia): रूस अपनी सामरिक क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित है. आर्कटिक सागर में रूस ने युद्धपोत को समुद्र में डुबोने वाली सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल P-700 ग्रेनिट का परीक्षण किया है. इसके अतिरिक्त, सरमत (Sarmat) ICBM जैसी प्रणाली अमेरिका तक हमला करने में सक्षम है.

- चीन (China): चीन भी अपनी परमाणु और पारंपरिक मिसाइल क्षमताओं में तेजी से वृद्धि कर रहा है. inके DF-41 (डोंगफेंग-41) ICBM में MIRV क्षमता होने की संभावना है. इसलिए यह दुनिया के लगभग हर हिस्से तक पहुंचने में सक्षम है.

- फ्रांस का प्रक्षेपास्त्र (Missile) कार्यक्रम यूरोप में सबसे उन्नत कार्यक्रमों में से एक माना जाता है. फ्रांस ने 1950–60 के दशक में बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया, जिनमें Saphir और Diamant उल्लेखनीय हैं. फ्रांस ने Aster मिसाइल प्रणाली (Aster-15 और Aster-30) विकसित की है. यह वायु एवं मिसाइल रक्षा में सक्षम है. फ्रांस के पास पूर्णत: स्वतंत्र परमाणु मिसाइल प्रतिरोध क्षमता भी है.

- ब्रिटेन का प्रक्षेपास्त्र (Missile) कार्यक्रम मुख्य रूप से उसकी परमाणु प्रतिरोधक शक्ति (Nuclear Deterrence) और रक्षा प्रणाली पर केंद्रित रहा है. विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने प्रक्षेपास्त्र अनुसंधान जर्मन V-2 रॉकेट तकनीक के आधार पर शुरू किया. 1950–60 के दशक में Blue Streak नामक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM) विकसित की गई. लेकिन इसे रद्द कर दिया गया. इस तरह ब्रिटेन ने स्वतंत्र बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम बंद कर दिया और अमेरिका से सहयोग प्राप्त किया. अब इनका मिसाइल कार्यक्रम अब स्वतंत्र विकास से अधिक सहयोगी (US और यूरोप के साथ) है.

वैश्विक स्तर पर मिसाइलों के परीक्षणों की बढ़ती रफ्तार तेजी से बढ़ रही है. भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के बाद 138 दिनों में आठ मिसाइलों का परीक्षण किया गया. यह दर्शाती है कि रणनीतिक संघर्षों में मिसाइल क्षमता निर्णायक कारक बन गई है. भारत के सैन्य विकास की प्रतिक्रिया में, पाकिस्तान भी अपनी मिसाइल क्षमता की बराबरी करने के लिए चीन से हथियार खरीद रहा है और अपनी अलग रॉकेट फोर्स बनाने की योजना बना रहा है. यह क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ में वृद्धि का स्पष्ट संकेत है.

प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR)

MTCR एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जो 35 सदस्य देशों का एक अनौपचारिक राजनीतिक समझौता है. इसका प्राथमिक उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) को वितरित करने में सक्षम मिसाइलों और संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को सीमित करना है. यह एक संधि नहीं है, लेकिन सदस्य देश दिशानिर्देशों का पालन करते हैं.

MTCR दिशानिर्देशों के तहत मदों को दो श्रेणियों में बांटा गया है:

- श्रेणी I (Category I): इसमें ऐसी मिसाइल प्रणालियाँ (बैलिस्टिक, क्रूज़, या UAV) शामिल हैं जो कम से कम 300 किलोमीटर की दूरी तक 500 किलोग्राम या उससे अधिक का पेलोड पहुँचाने में सक्षम हैं. इन मदों के हस्तांतरण के लिए ‘अस्वीकृति की मजबूत धारणा’ (strong presumption of denial) लागू होती है.

- श्रेणी II (Category II): इसमें 300 किमी रेंज वाली मिसाइलें और संबंधित दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं शामिल हैं.

MTCR में भारत की सदस्यता

भारत 27 जून, 2016 को MTCR का पूर्ण सदस्य बना. भारत की सदस्यता का अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसे प्रमुख देशों ने समर्थन किया था.

यह सदस्यता भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी. सबसे पहला, MTCR का सदस्य बनने से भारत को उन उन्नत दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों तक पहुँचने में सहायता मिली, जो पहले प्रतिबंधों के कारण उपलब्ध नहीं थीं (जैसे विस्तारित रेंज क्रूज़ मिसाइल तकनीक).

दूसरा, MTCR सदस्यता ने भारत को अप्रसार के प्रति एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में स्थापित किया. इससे भारत की NSG (परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह) की सदस्यता की दावेदारी को मजबूती मिली, भले ही भारत NPT (परमाणु अप्रसार संधि) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है.

MTCR का सदस्य बनकर, भारत ने मिसाइल प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के प्रति अपनी गंभीरता प्रदर्शित की, जिसने NSG सदस्यों के बीच विश्वास बढ़ाया. यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता थी.

सदस्यता के कारण भारत पर कुछ दायित्व भी आए, जैसे MTCR दिशानिर्देशों के अनुसार परमाणु प्रौद्योगिकियों और निर्यात नीतियों से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों को संरेखित करना. साथ ही इसमें श्रेणी I मदों के निर्यात के संबंध में अन्य सदस्य देशों से परामर्श करना भी शामिल हैं.

भारत में प्रक्षेपास्त्रों का विकास का इतिहास

1947 में स्वतंत्रता के समय, भारत के पास कोई स्वदेशी मिसाइल क्षमता नहीं थी. मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में पहला संगठनात्मक कदम वर्ष 1958 में उठाया गया. इस वर्ष सरकार द्वारा स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम गठित की गई. बाद में, इसका विस्तार किया गया और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला (DRDL) कहा गया. इसे वर्ष 1962 में दिल्ली से हैदराबाद स्थानांतरित कर दिया गया.

स्वदेशी मिसाइल विकास के प्रयासों को वर्ष 1972 में गति मिली, जब मध्यम दूरी की सतह-से-सतह पर मार करने वाली मिसाइल के विकास के लिये प्रोजेक्ट डेविल (Project Devil) शुरू किया गया. यह प्रोजेक्ट डेविल में मिसाइल प्रौद्योगिकियों पर प्रारंभिक कार्य हुए. आगे चलकर यह एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) की नींव बन गया.

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP)

एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम था. इसका उद्देश्य मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था.

इसकी स्थापना का विचार प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा दिया गया था. यह परियोजना वर्ष 1983 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई और मार्च 2012 में पूरी हुई. यह कार्यक्रम केवल मिसाइल बनाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य व्यापक था. इसमें युद्ध के मैदान के सभी आयामों के लिए स्वदेशी निर्देशित हथियार क्षमताएं विकसित करना शामिल था.

IGMDP के तहत ‘P-A-T-N-A’ कोड नाम से पाँच अत्याधुनिक मिसाइलें विकसित की गईं:

- पृथ्वी (Prithvi): सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM). यह भारतीय सेना में शामिल होने वाली पहली मिसाइल थी.

- अग्नि (Agni): सतह-से-सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल (MRBM/IRBM/ICBM).

- त्रिशूल (Trishul): सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल.

- नाग (Nag): तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल (एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल).

- आकाश (Akash): सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल.

IGMDP की सफलता ने भारत को एक ‘मिसाइल राष्ट्र’ के रूप में स्थापित किया और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) को एक परिपक्व तकनीकी संस्थान में परिवर्तित कर दिया. इस स्वदेशीकरण ने भारत को अपनी परमाणु प्रक्षेपण क्षमताओं (जैसे अग्नि श्रृंखला) पर पूर्ण नियंत्रण और विश्वास प्रदान किया. यह उपलब्धि भारत की सामरिक नीतियों, जैसे ‘विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध’ (CMD) का आधार है.

IGMDP से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और उनका योगदान

1. डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम (A. P. J. Abdul Kalam)

डॉ. कलाम को ‘मिसाइल मैन ऑफ इंडिया’ के उपनाम से जाना जाता है. उनका योगदान IGMDP के नेतृत्व से कहीं आगे था. उन्होंने 1980 के दशक की शुरुआत में इस कार्यक्रम की नींव रखी और इसका सफल नेतृत्व किया.

एक वैज्ञानिक और रणनीतिकार के रूप में, उन्होंने भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई. जुलाई 1992 से जुलाई 1999 तक DRDO के CEO के रूप में, उन्होंने पोखरण-II (1998) परमाणु विस्फोटों का भी निर्देशन किया. इन सफल परीक्षणों ने भारत को परमाणु-सशस्त्र राज्यों की सूची में शामिल किया. आगे देश की ‘नो फर्स्ट यूज़’ (NFU) नीति का मार्ग प्रशस्त भी प्रशस्त हुआ.

NFU नीति के तहत, भारत परमाणु हथियारों का पहले उपयोग नहीं करेगा. यह प्रतिज्ञा केवल तभी विश्वसनीय हो सकती है जब जवाबी हमला करने की क्षमता सुनिश्चित हो. डॉ. कलाम के प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया कि भारत के पास वह स्वदेशी तकनीक मौजूद है, जिससे यह जवाबी हमला सुनिश्चित किया जा सके.

2. डॉ. वी. के. सारस्वत (Dr. V. K. Saraswat)

डॉ. सारस्वत ने भारत के मिसाइल कार्यक्रम, विशेष रूप से अग्नि-V ICBM जैसी उन्नत प्रणालियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. वह IGMDP द्वारा स्थापित वैज्ञानिक आधार को मजबूत करने और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाने में शामिल थे.

3. ए. सिवथानु पिल्लै (A. Sivathanu Pillai)

पिल्लई IGMDP के तहत विकसित मिसाइलों के प्रत्यक्ष जनक नहीं है. लेकिन इन्होंने बाद की पीढ़ी की प्रमुख मिसाइल जैसे ब्रह्मोस परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. यह IGMDP की आत्मनिर्भरता की सफलता का विस्तार है. ब्रह्मोस परियोजना के तहत भारत ने रूस के साथ मिलकर दुनिया की सबसे तेज क्रूज़ मिसाइलों में से एक का निर्माण किया.

भारत के प्रमुख प्रक्षेपास्त्र और विशिष्टताएँ

भारत का प्रक्षेपास्त्र शस्त्रागार इसकी वर्तमान सामरिक और पारंपरिक निवारक क्षमता का आधार है. इन मिसाइलों को विशिष्ट सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न विशेषताओं के साथ विकसित किया गया है.

IGMDP के प्रमुख बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र

पृथ्वी (Prithvi) श्रृंखला

पृथ्वी एक सतह-से-सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल (SRBM) है. यह भारत की पहली ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल थी. पृथ्वी I की रेंज 150 किमी, जबकि पृथ्वी II/III की रेंज 250 से 350 किमी तक है. यह पारंपरिक और परमाणु हथियार दोनों ले जाने में सक्षम है. इसका उपयोग मुख्य रूप से सामरिक (Tactical) उद्देश्यों के लिए किया जाता है, विशेषकर क्षेत्रीय खतरों के विरुद्ध.

अग्नि (Agni) श्रृंखला

अग्नि श्रेणी की मिसाइलें भारत की परमाणु प्रक्षेपण क्षमता का मुख्य आधार हैं. यह लंबी दूरी के रणनीतिक निवारण (Strategic Deterrence) में सक्षम हैं.

अग्नि V (ICBM)

5,000 किमी से अधिक रेंज वाली अग्नि V, भारत की एकमात्र अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है. इसके सफल परीक्षण ने भारत की रक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा किया. इसके विकास से भारत ICBM क्षमता वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया. इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से फायर करने में सक्षम बनाया गया है.

अग्नि प्राइम (Agni-P)

यह अग्नि श्रेणी की मिसाइलों का एक उन्नत, नई पीढ़ी का संस्करण है. इसकी मारक क्षमता 1,000 से 2,000 किमी है. इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका कनस्तरीकृत (Canisterized) होना है, जिसका अर्थ है कि इसे सील किए गए डिब्बे में संग्रहीत किया जा सकता है. यह कनस्तरीकरण भंडारण और संचालन में आसानी लाता है. यह तकनीक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए आवश्यक समय को काफी कम कर देता है.

रेल-आधारित मोबाइल लॉन्चर से दागे जाने की क्षमता इसे दुश्मन के पहले हमले से बचने (Survivability) और सुनिश्चित जवाबी हमला करने की विश्वसनीयता प्रदान करती है. यह भारत की CMD नीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. यह 3000 किलोग्राम विस्फोटक वहन करने की क्षमता रखती है .

| मिसाइल | वर्गीकरण | रेंज (लगभग) | खास तकनीक/पेलोड संकेत | सामरिक महत्व |

| अग्नि I | MRBM | 700−800 किमी | सतह-से-सतह | क्षेत्रीय निवारण क्षमता |

| अग्नि II | MRBM/IRBM | 2000 किमी से अधिक | सेना में शामिल, CEP 30 मीटर 1 | पश्चिमी और मध्य चीन के कुछ हिस्सों तक पहुंच |

| अग्नि V | ICBM | 5,000 किमी से अधिक | भारत की एकमात्र ICBM, परमाणु सक्षम | विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध (CMD) का आधार |

| अग्नि प्राइम (Agni-P) | नई पीढ़ी MRBM | 1,000−2,000 किमी | कनस्तरीकृत, 3000 किग्रा विस्फोटक ढोने की क्षमता 1 | त्वरित तैनाती, उच्च गतिशीलता |

भारत का क्रूज़, टैक्टिकल और इंटरसेप्टर मिसाइल

प्रलय (Pralay)

प्रलय एक कम दूरी की सतह-से-सतह पर मार करने वाली नेक्स्ट-जेनरेशन क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइल है. इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर तक है. यह 500 से 1000 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है.

इसकी खास तकनीक यह है कि यह बैलिस्टिक मिसाइल से कम ऊंचाई पर उड़ती है. इसका क्वासी-बैलिस्टिक प्रक्षेपवक्र किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए इसे इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल बना देता है, क्योंकि इसपर प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय मिलती है. साथ ही, इसके रास्ते का अनुमान लगाना कठिन होता है .

प्रलय का सामरिक महत्व पूर्वी सीमा पर चीन के तेजी से निर्मित सैन्य बुनियादी ढाँचे को नष्ट करने की एक किफायती और प्रभावी क्षमता प्रदान करने में निहित है. यह उस समय काफी किफायती हो जाता हैं जहाँ ब्रह्मोस की लागत 4-5 गुना ज्यादा है.

ब्रह्मोस (BrahMos)

ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है. इसकी मारक क्षमता 290 किमी हैं. MTCR सदस्यता के बाद इसे बढ़ाया गया है. यह ठोस रॉकेट इंजन के प्रथम चरण का उपयोग करती है. ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज क्रूज़ मिसाइलों में से एक है. यह भारत की रक्षा कूटनीति का एक प्रमुख स्तंभ बन गई है. भारत ने फिलीपींस को 296 मिलियन डॉलर से अधिक की ब्रह्मोस मिसाइलें निर्यात की हैं.

शौर्य (Shaurya)

शौर्य भारत द्वारा विकसित एक भूमि-आधारित हाइपरसोनिक मिसाइल है. इसकी सीमा लगभग 700 से 1,000 किमी है. यह हाइपरसोनिक गति पर सटीकता के साथ परमाणु पेलोड पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई है. इससे भारत को निवारक क्षमताओं में गति और गतिशीलता का प्राप्त होता है.

भारत का एयर और सी-बेस्ड मिसाइलें

अस्त्र (Astra)

अस्त्र दृश्य सीमा से परे हवा-से-हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र (BVR AAM) है और यह भारत द्वारा विकसित पहला ऐसा प्रक्षेपास्त्र है. यह Mach 4+ की गति से उड़ता है. यह जड़त्वी मार्गदर्शन तथा टर्मिनल सक्रिय राडार का उपयोग करता है. इसकी परिचालन सीमा 80 से 100 किलोमीटर है. वहीं, अस्त्र मार्क 2 की अधिकतम सीमा 150 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है. इसे सुखोई-30 MKI और HAL तेजस जैसे लड़ाकू विमानों में लगाने के लिए विकसित किया गया है.

के शृंखला (K-Series/SLBM)

यह पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों (SLBM) की शृंखला है. इनमें कलाम सिक्स (K6) शामिल है, जिसे भारत की सबसे उन्नत पनडुब्बी S5 से लॉन्च किया जाता हैं. K6 को वैश्विक कवरेज और हाइपरसोनिक गति हासिल करने की क्षमता के साथ विकसित किया जा रहा है. आईएनएस अरिहंत द्वारा SLBM का सफल प्रक्षेपण भारत की परमाणु त्रय (Nuclear Triad) क्षमता के समुद्री चरण के सत्यापन के लिए महत्वपूर्ण है. यह जवाबी हमले की सबसे सुरक्षित गारंटी है.

भारत की सामरिक नीति

भारत की परमाणु नीति दो मुख्य सिद्धांतों पर टिकी है: नो फर्स्ट यूज़ (NFU) और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध (CMD). प्रक्षेपास्त्र प्रणालियाँ इन दोनों नीतियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करती हैं.

विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध (CMD)

CMD नीति के तहत, भारत परमाणु हमले को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में परमाणु हथियार बनाए रखेगा. CMD का सार यह है कि भले ही भारत पहले हमला न करे, जवाबी कार्रवाई इतनी विनाशकारी होनी चाहिए कि हमलावर को अस्वीकार्य क्षति पहुँचे.

अग्नि-V (ICBM) और K-श्रृंखला SLBM इस न्यूनतम प्रतिरोध को विश्वसनीयता प्रदान करते हैं. अग्नि-V की ICBM क्षमता सुनिश्चित करती है कि भारत की पहुंच संभावित हमलावरों के किसी भी क्षेत्र तक हो. वहीं K-श्रृंखला पानी के भीतर छिपकर सुनिश्चित करती है कि जवाबी हमला (Second Strike) टिकाऊ और सुनिश्चित हो.

परमाणु त्रय (Nuclear Triad) की पूर्ति

परमाणु त्रय का तात्पर्य भूमि, वायु और समुद्र से परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता से है. भारत ने भूमि-आधारित (अग्नि मिसाइलें), वायु-आधारित (राफेल जैसे विमान) और अब समुद्री-आधारित (आईएनएस अरिहंत एसएसबीएन और एसएलबीएम) क्षमताओं को सफलतापूर्वक विकसित किया है. आईएनएस अरिहंत से SLBM का सफल परीक्षण भारत की जवाबी कार्रवाई की सुनिश्चित क्षमता को सिद्ध करता है, जो NFU नीति के सफल कार्यान्वयन की कुंजी है.

भारत के प्रक्षेपास्त्रों की वैश्विक तुलना

ICBM और SLBM क्षमताओं के विकास से भारत भी अमेरिका, रूस और चीन जैसी प्रमुख मिसाइल शक्तियों के साथ खड़ा हो गया है. भारत के प्रक्षेपास्त्रों की वैश्विक तुलना निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता हैं:

रणनीतिक मिसाइल क्लब

अग्नि-V भारत को ICBM क्षमता वाले चुनिंदा देशों की सूची में शामिल करती है. भारत अब भविष्य में ‘सूर’ नामक एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसकी तुलना अमेरिकी मिनटमैन-III से की जा रही है. यह वैश्विक निवारण क्षमता में भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा को दर्शाता है. K6 (कलाम 6) SLBM को हाइपरसोनिक गति से पूरे विश्व को कवर करने की क्षमता के साथ विकसित किया जा रहा है. इसके द्वारा भारत को समुद्री-आधारित निवारण क्षमता में शीर्ष स्थान पर ले जाने का लक्ष्य है.

क्षेत्रीय प्रतिक्रिया और आक्रामक मुद्रा

भारत का तीव्र मिसाइल विकास कार्यक्रम, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर जैसे आक्रामक सैन्य एक्शन के बाद, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदल रहा है. यह केवल एक रक्षात्मक कदम नहीं है, बल्कि एक आक्रामक सैन्य मुद्रा है.

अग्नि-5 का सफल परीक्षण पड़ोसी देशों को अपनी सुरक्षा रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करता है. पाकिस्तान द्वारा चीन से मिसाइल खरीद और अलग रॉकेट फोर्स बनाने की योजना इस बात का प्रमाण है कि भारत के मिसाइल विकास की गति ने क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ को तेज कर दिया है.

भारत के भविष्य की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी (Mach 5 से अधिक गति) मिसाइल युद्ध का भविष्य है. इसकी गति और नियंत्रणीयता वर्तमान मिसाइल रक्षा प्रणालियों को लगभग अप्रभावी बना देती है. भारत इस क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए केंद्रित प्रयास कर रहा है. इस लक्ष्य के लिए कई परियोजनाएं कार्यरत हैं:

प्रोजेक्ट विष्णु (Project Vishnu)

DRDO द्वारा ‘प्रोजेक्ट विष्णु’ के तहत एक साथ 12 अलग-अलग तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित की जा रही हैं. इस परियोजना का लक्ष्य Mach 8 (लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा) की गति प्राप्त करना है. इस गति को हासिल करके भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की कतार में खड़ा हो जाएगा.

यह परियोजना दोहरी भूमिका निभाएगी:

- आक्रामक क्षमता: ET-LDHCM जैसी हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइलें.

- रक्षात्मक क्षमता: दुश्मन की क्रूज़ या बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही नष्ट करने के लिए हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम का विकास.

ET-LDHCM और स्क्रैमजेट तकनीक

भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेशन व्हीकल (HSTDV) का सफल परीक्षण किया है. इस दौरान अपने स्क्रैमजेट इंजन को 1000 सेकंड तक चलाकर लंबी अवधि के परीक्षण में सफलता प्राप्त की है. यह 1000 सेकंड का प्रदर्शन 6 Mach की औसत गति पर 2000 किलोमीटर तक की रेंज प्रदान कर सकता है. DRDO की योजना है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल (HGV) तकनीक को 2030 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल कर दिया जाए.

हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकियों का विकास भारत की NFU नीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. यदि जवाबी हमला सुनिश्चित नहीं किया जा सके, तो NFU नीति खतरे में पड़ जाती है. हाइपरसोनिक मिसाइलों का विकास, जो अत्यधिक गति और नियंत्रणीयता के कारण दुश्मन की उन्नत इंटरसेप्टर प्रणालियों को चकमा दे सकती हैं, जवाबी हमले की सुनिश्चितता को अगले स्तर तक ले जाती है.

अंत में (Conclusion)

भारत का प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम, जिसका मूल आधार डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) था. इसके द्वारा हमारा देश मिसाइल प्रौद्योगिकी में पूर्ण आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है. IGMDP की सफलता ने न केवल सामरिक मिसाइलों (पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश) की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान की, बल्कि रणनीतिक निवारण (Strategic Deterrence) का आधार भी तैयार किया.

वर्तमान सामरिक स्थिति

अग्नि-V (ICBM) और K-श्रृंखला (SLBM) के सफल विकास ने भारत के परमाणु त्रय को पूर्णता प्रदान की है. यह त्रय भारत की विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध (CMD) और नो फर्स्ट यूज़ (NFU) नीतियों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है, क्योंकि यह दुश्मन के पहले हमले को झेलने के बाद भी सुनिश्चित जवाबी हमला करने की क्षमता प्रदान करता है (विशेषकर कनस्तरीकृत अग्नि प्राइम और समुद्र आधारित SLBMs के माध्यम से). प्रलय जैसी सामरिक क्वासी-बैलिस्टिक मिसाइलों का तेजी से विकास पारंपरिक युद्ध में भारत को एक निर्णायक बढ़त प्रदान करता है. चीन के साथ सीमा तनाव को देखते हुए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है.

भविष्य की दिशा

वैश्विक सैन्य नवाचार में अगला चरण हाइपरसोनिक रेस है. प्रोजेक्ट विष्णु के माध्यम से भारत इस तकनीक को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है. Mach 8+ गति वाली मिसाइलों और इंटरसेप्टर सिस्टम का विकास भारत को उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों के सामने भी अपने निवारण की सुनिश्चितता बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है. इसके अलावा, ब्रह्मोस जैसी प्रणालियों का निर्यात भारत को एक क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदाता के रूप में भी स्थापित करता है.

निष्कर्षतः, भारत का प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम अब केवल रक्षात्मक नहीं है, बल्कि एक आक्रामक, उच्च-प्राथमिकता वाला राष्ट्रीय सुरक्षा जनादेश है जो भारत को एक क्षेत्रीय महाशक्ति और वैश्विक रणनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित करता है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. प्रक्षेपास्त्रों के उद्भव व विकास का संक्षिप्त परिचय क्या है?

प्रक्षेपास्त्रों का उद्भव द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के V-2 रॉकेट से माना जाता है. फिर, शीत युद्ध (Cold War) के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुए हथियारों की होड़ (Arms Race) ने मिसाइल प्रौद्योगिकी को अभूतपूर्व गति दी. इस अवधि में अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBMs) और परमाणु वारहेड ले जाने में सक्षम अन्य मिसाइलों का विकास हुआ.

आधुनिक युग में, प्रौद्योगिकी का विकास हाइपरसोनिक गति, क्रूज़िंग क्षमता, उच्च सटीकता और उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों (MD Systems) पर केंद्रित है.

2. मिसाइल प्रौद्योगिकी में मुख्य अंतर क्या हैं?

प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी मुख्य रूप से दो प्रमुख प्रकारों पर आधारित है: बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें. बैलिस्टिक मिसाइलें एक पूर्व निर्धारित प्रक्षेपवक्र (trajectory) का अनुसरण करती हैं. यह लॉन्च के प्रारंभिक चरण में प्रणोदन (propulsion) पर निर्भर करती हैं और फिर गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में लक्ष्य की ओर गिरती हैं. ये लंबी दूरी और उच्च गति (जैसे ICBM) के लिए उपयुक्त हैं.

वहीं, क्रूज मिसाइलें पूरे उड़ान पथ में अपने इंजन का उपयोग करती हैं. ये कम ऊंचाई पर उड़ती हैं, जिससे वे रडार की पकड़ से बच सकती हैं. ये अत्यधिक सटीकता (जैसे ब्रह्मोस) से लक्ष्य को मार सकती हैं. प्रणोदन (ईंधन), मार्गदर्शन (Guidance), और वारहेड डिज़ाइन इनकी तकनीक के मुख्य निर्धारक हैं.

3. मिसाइलों के प्रमुख प्रकारों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है?

मिसाइलों का वर्गीकरण मुख्य रूप से उनके उड़ान प्रक्षेपवक्र (बैलिस्टिक/क्रूज), प्रक्षेपण मंच (सतह से सतह, सतह से हवा, हवा से हवा, पनडुब्बी से) और रेंज (रणनीतिक और सामरिक) के आधार पर किया जाता है.

रणनीतिक मिसाइलें लंबी दूरी की होती हैं, जैसे ICBM (5,500 किमी से अधिक). इनका उपयोग अक्सर परमाणु पेलोड के साथ दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जाता है. इसके विपरीत, सामरिक मिसाइलें कम दूरी की होती हैं (300 किमी तक) और इनका उपयोग युद्ध के मैदान में सहायता के लिए किया जाता है.

4. भारत के एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम (IGMDP) के लक्ष्य और प्रमुख उपलब्धियाँ क्या हैं?

भारत का IGMDP 1983 में डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के नेतृत्व में देश को मिसाइल प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया था. इसकी प्रमुख उपलब्धियों में पांच मिसाइल प्रणालियों का सफल विकास शामिल है: पृथ्वी (सतह से सतह, सामरिक), अग्नि (सतह से सतह, बैलिस्टिक, विभिन्न रेंज की), त्रिशूल (सतह से हवा, कम दूरी), आकाश (सतह से हवा, मध्यम दूरी) और नाग (टैंक भेदी मिसाइल).

इस कार्यक्रम ने भारत की सामरिक और रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया. इस क्षमता से भारत भी मिसाइल प्रौद्योगिकी में विश्व के अग्रणी देशों की पंक्ति में खड़ा हो गया.

5. भारत के मिसाइल कार्यक्रम में ब्रह्मोस व अग्नि-श्रृंखला का क्या महत्व है?

ब्रह्मोस भारत (DRDO) और रूस (NPOM) का एक संयुक्त उद्यम है और यह दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है. इसकी गति (मैक 2.8 से 3.0) और सटीकता इसे एक शक्तिशाली सामरिक हथियार बनाती है, जो शत्रु के रडार और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने में सक्षम है.

वहीं, अग्नि मिसाइल श्रृंखला (अग्नि-I से अग्नि-V/प्राइम तक) भारत की रणनीतिक बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता की रीढ़ है. विशेष रूप से अग्नि-V एक ICBM है, जो 5,000 किमी से अधिक की मारक क्षमता के साथ भारत को ‘ग्लोबल स्ट्राइक’ क्षमता वाले देशों में शामिल करती है. यह देश की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता (Nuclear Deterrence) को मजबूत करती है.