‘जैव प्रौद्योगिकी’ या ‘बायोटेक्नोलॉजी’ शब्द का जन्म “जीव विज्ञान (Biology)” और “प्रौद्योगिकी (Technology)” के मेल से हुआ है. सरल शब्दों में, यह ऐसी तकनीक है जिसमें जीवित प्राणियों, उनकी कोशिकाओं या उनसे प्राप्त तत्वों का उपयोग करके मानव जीवन के लिए उपयोगी उत्पाद और प्रक्रियाएँ विकसित की जाती हैं.

सरल भाषा में, यह उन तकनीकों का समूह है जिनमें जीवधारियों या उनसे प्राप्त एंज़ाइमों का उपयोग करके मानव जीवन के लिए आवश्यक पदार्थों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है.

संयुक्त राष्ट्र के जैव विविधता अभिसमय (1992) के अनुच्छेद-2 के अनुसार, “कोई भी तकनीक जो जैविक प्रणालियों, जीवधारियों या उनके उत्पादों का उपयोग करके विशेष कार्यों, उत्पादों या प्रक्रियाओं का निर्माण या परिवर्तन करती है, वह जैव प्रौद्योगिकी कहलाती है.”

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

हजारों सालों से मानव कृषि, खाद्य उत्पादन, किण्वन (Fermentation), पनीर निर्माण, शराब, दही, औषधि और टीकों में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करता आ रहा है. 1919 में, हंगरी के इंजीनियर कार्ल एरेकी (Karl Ereky) ने पहली बार जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) शब्द का प्रयोग किया. पहले यह केवल किण्वन तकनीक (Fermentation technology) और पारंपरिक तरीकों तक सीमित थी. आज के समय इसमें आधुनिक विज्ञान और तकनीक का बड़ा योगदान है.

आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र

20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत से इसमें कई नए वैज्ञानिक क्षेत्र जुड़ गए, जैसे:

- जीनोमिक्स (Genomics) – जीवों के पूरे जीनोम का अध्ययन.

- रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक (Recombinant DNA Technology) – किसी जीव के डीएनए को बदलना या नया डीएनए जोड़ना.

- आधुनिक प्रतिरक्षा तकनीक (Applied Immunology) – वैक्सीन और रोग-प्रतिरोधक चिकित्सा का विकास.

- मेडिकल डायग्नोस्टिक्स – बीमारियों की जांच के लिए नई जैव तकनीकी विधियाँ.

- बायोफार्मास्यूटिकल्स – जैविक स्रोतों से नई दवाओं का निर्माण.

जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत (Principles of Biotechnology)

आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी मुख्यतः दो प्रमुख तकनीकों पर आधारित है. इन तकनीकों की सहायता से जीवों के आनुवंशिक गुणों में परिवर्तन कर मानव के लिए उपयोगी उत्पादों का निर्माण संभव हो सका है.

आनुवंशिक इंजीनियरिंग (Genetic Engineering)

आनुवंशिक इंजीनियरिंग वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वैज्ञानिक किसी जीव के जीनोम (DNA या RNA का पूरा सेट) को संशोधित (Modify) करते हैं. इसके लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक (Recombinant DNA Technology) का उपयोग किया जाता है. इसमें किसी एक जीव का इच्छित जीन काटकर दूसरे जीव के डीएनए में जोड़ दिया जाता है, जिससे नए गुण उत्पन्न होते हैं.

इस प्रक्रिया के चरण हैं:

- जीन का चयन और कटाई (Restriction enzymes का उपयोग).

- चयनित जीन को वे़क्टर (Vector) में डाला जाता है (जैसे प्लास्मिड).

- इस वेक्टर को होस्ट जीव (Host Organism) में प्रविष्ट कराया जाता है.

- होस्ट जीव नए जीन के अनुसार प्रोटीन या अन्य उत्पाद का उत्पादन करने लगता है.

इसके फलस्वरूप जीव के फीनोटाइप (दिखाई देने वाले लक्षण) में बदलाव हो जाते है. रोग-प्रतिरोधक पौधों का निर्माण, इंसुलिन और हार्मोन का उत्पादन और उच्च उपज वाली फसलों का विकास इसके उदाहरण हैं.

रासायनिक इंजीनियरिंग (Chemical Engineering)

यह तकनीक विशिष्ट सूक्ष्मजीवों या यूकैरियोटिक कोशिकाओं की वृद्धि को नियंत्रित और अनुकूलित वातावरण में बढ़ाकर जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करती है. इसका मुख्य उपयोग रोगाणु-मुक्त वातावरण (Sterile environment) का निर्माण में होता है. इसके अतिरिक्त बायोरिएक्टर (Bioreactor) का उपयोग कर एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम और हार्मोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन में होता है.

| आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ | |

| शाखा का नाम | विवरण |

| रेड बायोटेक्नोलॉजी | चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग, जैसे दवाएँ, टीके, जेनेटिक थेरेपी. |

| व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी | औद्योगिक उत्पादन और रसायन निर्माण में उपयोग, जैसे बायोफ्यूल, एंजाइम. |

| ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी | कृषि में उपयोग, रोग-प्रतिरोधक व उच्च उत्पादक फसलों का विकास. |

| यलो बायोटेक्नोलॉजी | कीटों को जैव प्रौद्योगिकी संसाधन के रूप में उपयोग करना. |

| ब्लैक/डार्क बायोटेक्नोलॉजी | जैव आतंकवाद या हानिकारक जैविक हथियारों में प्रयोग. |

| ब्लू बायोटेक्नोलॉजी | समुद्री और अन्य जलीय जीवों का उपयोग दवाओं, खाद्य पदार्थों और रसायनों के उत्पादन में. |

जैव प्रौद्योगिकी के उपकरण (Tools of Biotechnology)

(i) जेनेटिक इंजीनियरिंग (Genetic Engineering): इसमें DNA या RNA के संरचनात्मक बदलाव कर जीव में नया गुण लाया जाता है. रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक का उपयोग करके किसी अन्य जीव का जीन डालकर नए लक्षण विकसित किए जाते हैं.बीटी कपास, उच्च पैदावार वाली फसलें, इंसुलिन उत्पादन इसके उदाहरण है.

(ii) क्लोनिंग (Cloning): यह प्रक्रिया किसी DNA खंड, जीव या कोशिका की समान प्रतियां बनाने के लिए होती है.इसमें एक जीव का DNA दूसरे जीव में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो बाद में प्रतिकृति बनाता है.डॉली भेड़ का क्लोनिंग द्वारा जन्म, औषधि उत्पादन में क्लोनिंग तकनीक इसके कुछ उदाहरण है.

(iii) पुनः संयोजक DNA (Recombinant DNA) इसमें दो या अधिक जीवों से प्राप्त DNA अंशों को मिलाकर प्रयोगशाला में नया DNA अणु बनाया जाता है. यह संभव है क्योंकि सभी DNA का रासायनिक आधार समान (A, T, G, C) होता है. इस तकनीक से ऐसे जीव तैयार किए जा सकते हैं जो विशिष्ट प्रोटीन या एंजाइम का उत्पादन करते हैं.

जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग (Applications of Biotechnology)

जीवधारियों (सूक्ष्मजीव, पौधे, जानवर) या उनके घटकों का उपयोग करके मानव जीवन के लिए उपयोगी उत्पाद और सेवाएँ तैयार करना, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग कहलाते है. आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में आनुवंशिक रूप से संशोधित (Genetically Modified – GM) जीवों का निर्माण कर उनका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, चिकित्सा, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन में किया जा रहा है. इनका वर्णन आगे किया जा रहा है:

1. जैव प्रौद्योगिकी के मुख्य अनुप्रयोग

जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग इन क्षेत्रों में होता है:

- रोगों का निदान (Diagnostics) – रोगों की जल्दी और सटीक पहचान.

- चिकित्सा (Medicine) – वैक्सीन, दवाइयाँ और जीन थेरेपी.

- जैव-उपचार (Bioremediation) – प्रदूषित भूमि या जल को शुद्ध करना.

- खाद्य प्रसंस्करण (Processed Food) – पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य पदार्थ बनाना.

- ऊर्जा उत्पादन (Energy Production) – बायोफ्यूल, बायोगैस.

- कृषि (Agriculture) – अधिक उपज देने वाली और रोग-प्रतिरोधक फसलें.

- अपशिष्ट प्रबंधन (Waste Treatment) – हानिकारक अपशिष्ट का विघटन.

2. कृषि में जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology in Agriculture)

पारंपरिक खेती के मुकाबले जैव प्रौद्योगिकी से फसल उत्पादन अधिक और सुरक्षित होता है. BT टॉक्सिन (Bacillus thuringiensis toxin) का उपयोग कर फसलें कीट-प्रतिरोधी बनाई जाती हैं. इससे रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम होती है. आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें (GM Crops) अधिक पैदावार देती हैं. ये कठोर जलवायु और संक्रमण के प्रति अधिक सहनशील होती हैं. उदाहरण – BT कपास, गोल्डन राइस (Vitamin A युक्त) आदि.

3. चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology in Medicine)

जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसुलिन का निर्माण, जिससे मधुमेह रोगियों का इलाज संभव हुआ. जीन थेरेपी (Gene Therapy) दोषपूर्ण जीन को बदलकर वंशानुगत बीमारियों का इलाज संभव हुआ है. जैसे, एडीनोसिन डेमिनेज (ADA) एंजाइम की कमी का उपचार, आणविक निदान (Molecular Diagnostics) –पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (PCR) का उपयोग कर HIV, COVID-19 और अन्य रोगों की प्रारंभिक पहचान और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उपयोग कैंसर और वायरल बीमारियों के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है.

4. पशु उपचार में जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology in Animal Health)

ट्रांसजेनिक जानवरों का निर्माण, जिनसे पशु शरीरक्रिया (Physiology) और रोगों का अध्ययन संभव हो पाता हैं. इससे मानव रोगों के इलाज हेतु दवाइयाँ और प्रोटीन का कम लागत में उत्पादन होता है.

टीकों और नई दवाओं के परीक्षण और बेहतर दुग्ध उत्पादन और रोग-प्रतिरोधक नस्लों का विकास भी जैव प्रौद्योगिकी से संभव है.

जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित अवधारणाएँ (Biotechnology Related Concepts)

डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA – Deoxyribonucleic Acid)

DNA एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ (न्यूक्लिक अम्ल) है, जो कोशिकाओं के केंद्रक (Nucleus) में पाया जाता है. यह प्रोटीन के साथ मिलकर गुणसूत्र (Chromosome) बनाता है. DNA का मुख्य काम माता-पिता के गुणों (जैसे रंग, आकार, आदि) को बच्चों में स्थानांतरित करना है. यह कोशिका के केंद्रक में धागे की तरह फैला रहता है. थोड़ा-सा DNA माइटोकॉन्ड्रिया (कोशिका का ऊर्जा केंद्र) और क्लोरोप्लास्ट (पौधों की कोशिका में) में भी होता है.

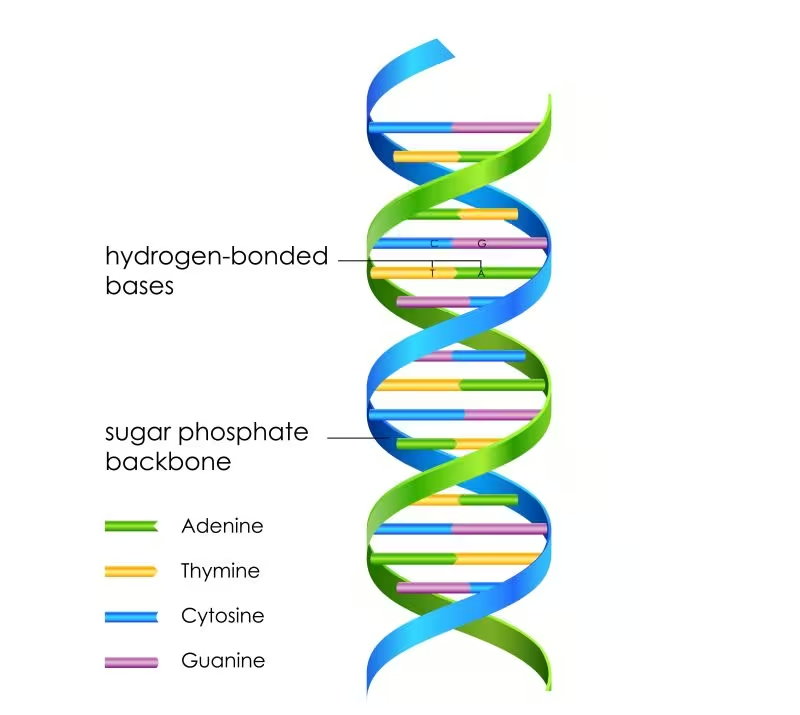

DNA की संरचना

DNA की दोहरी सर्पिल संरचना (Double Helix) का मॉडल जेम्स वाट्सन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला. DNA लंबी, सर्पिलाकार (हेलिक्स) और दो तंतुओं (Double Helix) वाली संरचना होती है, जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं (जटिल कोशिकाओं) में पाई जाती है. प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं (साधारण कोशिकाओं) में यह गोल (वृत्ताकार) होती है.

DNA न्यूक्लियोटाइड्स (Nucleotides) से बना होता है, जिसमें तीन मुख्य हिस्से होते हैं:

- नाइट्रोजनी क्षार (Adenine-A, Thymine-T, Cytosine-C, Guanine-G)

- शर्करा (Deoxyribose Sugar)

- फॉस्फेट समूह (Phosphate Group)

नाइट्रोजनी क्षारों के बीच खास बंधन होते हैं:

- एडिनीन (A) केवल थायमीन (T) के साथ दो हाइड्रोजन बंध बनाता है.

- साइटोसीन (C) केवल गुआनिन (G) के साथ तीन हाइड्रोजन बंध बनाता है.

अन्य तथ्य:

DNA को “जीवन का खाका” (Blueprint of Life) कहा जाता है, क्योंकि इसमें जीव के सभी गुणों की जानकारी होती है. इसकी खोज 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने की थी, लेकिन इसका महत्व बाद में समझा गया. DNA की संरचना को समझने में रोजालिंड फ्रैंकलिन की X-रे डिफ्रेक्शन तस्वीरों का बड़ा योगदान था.

डी.एन.ए. प्रतिकृति (DNA Replication)

DNA प्रतिकृति एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें DNA की सटीक प्रति बनती है. यह प्रक्रिया सभी जीवों में कोशिका विभाजन से पहले होती है ताकि नई कोशिकाओं को माता-पिता की आनुवंशिक जानकारी मिल सके.

यह प्रक्रिया कोशिका के इंटरफेज चरण में शुरू होती है. DNA के दो तंतु अलग हो जाते हैं, और प्रत्येक तंतु एक नमूने (Template) की तरह काम करता है. प्रतिकृति शाखा (Replication Fork) बनती है, जहाँ नया DNA बनना शुरू होता है. DNA पॉलीमरेज नामक एंजाइम नए तंतु बनाने में मदद करता है, जो पुराने तंतु के पूरक (Complementary) होते हैं. इस प्रक्रिया में कई प्रोटीन और एंजाइम मिलकर काम करते हैं ताकि DNA की प्रति सटीक बने.

वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में भी DNA की प्रतिकृति बनाई जा सकती है. इसके लिए PCR (Polymerase Chain Reaction) तकनीक का उपयोग होता है, जिसमें DNA को गर्म और ठंडा करके उसकी प्रतियां बनाई जाती हैं. यह डीएनए का कृत्रिम प्रतिकृति कहलाता है.

DNA प्रतिकृति को “अर्ध-संरक्षी” (Semi-Conservative) प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि नया DNA पुराने DNA के एक तंतु को रखता है और दूसरा तंतु नया बनता है. इस प्रक्रिया में गलतियाँ होने से उत्परिवर्तन (Mutation) हो सकता है, जो कई बार रोगों का कारण बनता है.

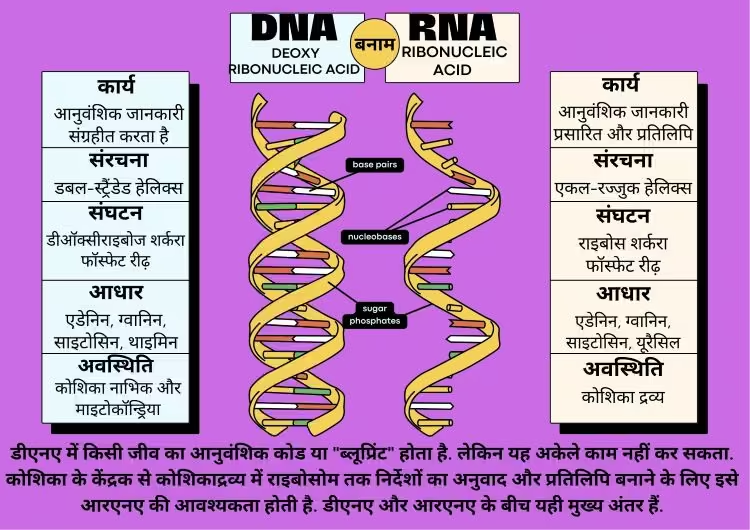

राइबोन्यूक्लिक अम्ल (RNA – Ribonucleic Acid)

RNA भी एक न्यूक्लिक अम्ल है, जो कोशिका द्रव्य (Cytoplasm) में पाया जाता है. यह DNA से बनता है और प्रोटीन निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है. RNA एकल तंतु (Single Stranded) वाला होता है और कुछ विषाणुओं (जैसे TMV) में यह आनुवंशिक पदार्थ की तरह भी काम करता है.

RNA के प्रकार और कार्य

मैसेंजर RNA (mRNA): DNA में मौजूद जानकारी को प्रोटीन बनाने की जगह (राइबोसोम) तक ले जाता है. यह DNA से बनता है और प्रोटीन संश्लेषण की “कॉपी” की तरह काम करता है.

राइबोसोमल RNA (rRNA): यह कोशिका के राइबोसोम (प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री) का हिस्सा होता है. यह कोशिका में सबसे ज्यादा मात्रा (लगभग 80%) में पाया जाता है.

ट्रांसफर RNA (tRNA): यह सबसे छोटा RNA होता है. यह अमीनो अम्ल (प्रोटीन के निर्माण खंड) को राइबोसोम तक लाता है.

महत्वपूर्ण तथ्य

एच. जी. खुराना, नीरेनबर्ग, और रॉबर्ट होले को tRNA की संरचना और प्रोटीन संश्लेषण को समझने के लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला.

RNA में थायमीन (T) की जगह यूरैसिल (U) होता है. RNA का निर्माण DNA से ट्रांसक्रिप्शन (Transcription) नामक प्रक्रिया द्वारा होता है. RNA की संरचना DNA से कम स्थिर होती है, जिससे यह तेजी से बदल सकता है.

जीन (Gene)

जीन DNA का छोटा-सा हिस्सा होता है, जो किसी खास काम को नियंत्रित करता है. यह आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है. जीन प्रोटीन या एंजाइम बनाते हैं, जो जीव के विभिन्न कार्यों (जैसे पाचन, रंग, आदि) को नियंत्रित करते हैं. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट (1990-2003) के अनुसार, मनुष्य में लगभग 20,000-30,000 जीन होते हैं.

जंपिंग जीन (Transposons) DNA के ऐसे हिस्से हैं, जो अपनी जगह बदल सकते हैं. इसकी खोज बारबरा मैकक्लिंटॉक ने मक्का पर प्रयोग करके की थी, जिसके लिए उन्हें 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला.

जीन में बदलाव (Mutation) से नई विशेषताएँ या रोग उत्पन्न हो सकते हैं. जीन इंजीनियरिंग के जरिए वैज्ञानिक पौधों और जीवों में नए गुण जोड़ सकते हैं, जैसे कीट-रोधी फसलें.

जेनेटिक कोड (Genetic Code)

जेनेटिक कोड, जिसे आनुवंशिक कूट भी कहते हैं, उन नियमों का एक समूह है जिनका उपयोग करके जीवित कोशिकाएं DNA में मौजूद आनुवंशिक जानकारी को प्रोटीन में बदलती हैं. यह एक तरह की जैविक भाषा है जिसमें DNA के चार न्यूक्लियोटाइड (A, G, C, T) से बने संदेशों को प्रोटीन के बीस अमीनो एसिड में अनुवादित किया जाता है. तीन अक्षरों का समूह (जिसे कोडॉन कहते हैं) एक अमीनो अम्ल को निर्देशित करता है.

इन वर्णमाला का अर्थ इस प्रकार हैं; A-एडिनीन, G-गुआनिन, C-साइटोसीन और T-थायमीन. इन चार वर्णों अथवा क्षारों में से तीन वर्णों या क्षारों के मेल द्वारा इस कूटभाषा का एक संयुक्त अक्षर बनता है. यदि इन तीन-तीन के वर्णों को लेकर संयुक्त अक्षर बनाए जाएँ तो ऐसे कुल 64 संयुक्त अक्षर बनेंगे.

डी.एन.ए. की कुंडलिनी में आनुवंशिक संहिता की कूटभाषा (Genetic Code) में यही 64 संयुक्त अक्षर बनते हैं. प्रत्येक संयुक्त अक्षर अर्थात् डी.एन.ए. के क्षारों के त्रिक (Triode) से अमीनो अम्ल का निर्धारण होता है, जो जीवन का आधार है.

प्रारंभन और समापन कोडॉन (Start and Stop Codons)

- प्रारंभन कोडॉन (Start Codon): AUG एक प्रारंभन कोडॉन है जो प्रोटीन संश्लेषण की शुरुआत करता है और यह मेथियोनीन (methionine) नामक अमीनो एसिड को कोड करता है.

- समापन कोडॉन (Stop Codons): तीन कोडॉन (UAA, UGA, UAG) होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण को रोकते हैं. ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं.

महत्वपूर्ण तथ्य

- जेनेटिक कोड सभी जीवों (बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य तक) में लगभग एकसमान होता है, जिसे यूनिवर्सल जेनेटिक कोड कहते हैं.

- डॉ. हरगोविंद खुराना, डॉ. मार्शल निरेनबर्ग और डॉ. रॉबर्ट होली को इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था. इन्होंने जेनेटिक कोड को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

- सबसे पहले, मार्शल निरेनबर्ग ने 1950 में जेनेटिक कोड के ट्रिपलेट (त्रिक) की खोज की थी.

जैव प्रौद्योगिकी में DNA और RNA का महत्व

- DNA फिंगरप्रिंटिंग: DNA का उपयोग अपराधियों की पहचान, पितृत्व परीक्षण, और पुरातन अवशेषों की जाँच में होता है.

- जीन थेरेपी: जीन में बदलाव करके आनुवंशिक रोगों का इलाज किया जा सकता है.

- कृषि में उपयोग: DNA तकनीक से कीट-रोधी और अधिक उपज देने वाली फसलें बनाई जाती हैं.

- RNA का उपयोग: mRNA तकनीक का उपयोग टीकों (जैसे COVID-19 वैक्सीन) में किया गया है.

डीएनए बनाम आरएनए पोस्टर (DNA vs RNA Poster in Hindi)

निष्कर्षतः, DNA, RNA, जीन, और जेनेटिक कोड जैव प्रौद्योगिकी के आधार हैं. ये जीवों के गुणों को समझने, बीमारियों का इलाज करने, और बेहतर फसलें विकसित करने में मदद करते हैं. इन अवधारणाओं ने विज्ञान को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है.