विश्व स्तर पर पुतली कला में हुए आधुनिक प्रयोगों ने इसे एक पेशेवर कला के रूप में स्थापित किया है, जिसके परिणामस्वरूप कई अंतरराष्ट्रीय पुतली नाटक दल मौजूद हैं. पारंपरिक रूप से पुतलियों को उनके संचालन के आधार पर धागा पुतली, छाया पुतली, छड़ पुतली, और दस्ताना पुतली जैसी श्रेणियों में बांटा गया है. इनके अलावा, अंगुली, मुट्ठी और जल पुतलियां भी काफी लोकप्रिय हैं.

आज, शिक्षाविद पुतली कला को एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम मानते हैं. भारत में कई संस्थाएँ और व्यक्ति छात्रों और शिक्षकों को शैक्षिक अवधारणाओं को समझाने के लिए पुतलियों का उपयोग कर रहे हैं. पुतली कला का उपयोग विकलांग बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने, और प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत के प्रति जागरूकता फैलाने में भी सफल रहा है. ये कार्यक्रम बच्चों में शब्द, रंग और गति के सौंदर्य के प्रति संवेदनशीलता पैदा करते हैं, जिससे उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है.

भारत में पुतली नाटकों की कहानियाँ पौराणिक कथाओं, दंतकथाओं और किंवदंतियों से ली जाती हैं, जिनमें चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत और नृत्य का सुंदर समावेश होता है. इन नाटकों के लिए कई लोगों के रचनात्मक प्रयासों की आवश्यकता होती है. भारत में लगभग सभी प्रकार की पुतलियाँ पाई जाती हैं, जिनकी अपनी एक अनूठी क्षेत्रीय पहचान होती है, जो उनकी चित्रकला और मूर्तिकला शैली में दिखाई देती है.

दस्ताना पुतली कला

दस्ताना पुतली को भुजा, कर या हथेली पुतली भी कहा जाता है. यह एक सरल और प्रभावी पुतली कला है. इन पुतलियों का सिर प्रायः पेपर मेशे, कपड़े या लकड़ी का बना होता है और इनके शरीर के नाम पर केवल एक घाघरा होता है. एक कुशल कलाकार अपने हाथ की पहली उंगली को पुतली के सिर में और अंगूठे तथा मध्यमा को उसकी भुजाओं में डालकर इसे जीवंत कर देता है.

भारत में यह कला उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और केरल में विशेष रूप से लोकप्रिय है. उत्तर प्रदेश में ये नाटक अक्सर सामाजिक विषयों पर आधारित होते हैं, जबकि ओडिशा में ये राधा-कृष्ण की कहानियों पर केंद्रित होते हैं. ओडिशा के कलाकार एक हाथ से ढोलक बजाते हुए दूसरे हाथ से पुतली का संचालन करते हैं, जिससे एक नाटकीय माहौल बनता है.

केरल में दस्ताना पुतली को पावाकथकली कहा जाता है, जिसका उद्भव 18वीं शताब्दी में कथकली नृत्य के प्रभाव से हुआ. पावाकथकली पुतलियाँ लकड़ी के सिर और हाथों से बनी होती हैं, जिन्हें एक मोटे कपड़े से जोड़कर एक थैले का रूप दिया जाता है. इनके चेहरे को रंग, चमकदार टुकड़ों और मोरपंखों से सजाया जाता है. ये नाटक मुख्य रूप से रामायण और महाभारत की कहानियों पर आधारित होते हैं, जिनमें चेंडा, चेनगिल और शंख जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है.

धागा पुतली कला

भारत में धागा पुतली कला की परंपरा बहुत पुरानी और समृद्ध है. इन पुतलियों में कई जोड़ और धागे होते हैं, जो उन्हें अत्यधिक लचीलापन प्रदान करते हैं. यह कला मुख्य रूप से राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु में विकसित हुई. विभिन्न क्षेत्रों में इसकी विविधता बताती है कि कैसे धागा पुतली कला ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी स्थानीय संस्कृति और कला को आत्मसात किया है.

विभिन्न राज्यों की धागा पुतलियाँ

- राजस्थान: यहाँ की धागा पुतलियों को कठपुतली कहते हैं. ये लकड़ी से तराशकर बनाई जाती हैं और पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा पहनती हैं. इनकी पहचान अंडाकार मुख, बड़ी आँखें, कमानी जैसी भौंहें और लंबे घाघरे से होती है. इन्हें दो से पाँच धागों से संचालित किया जाता है.

- ओडिशा: ओडिशा में इन पुतलियों को कुनढेई कहते हैं. ये हल्की लकड़ी से बनी होती हैं, जिनके पैर नहीं होते और कई जोड़ होने के कारण इन्हें संचालित करना आसान होता है. इनका संचालन एक त्रिकोणीय फ्रेम से बंधे धागों से होता है. इनकी वेशभूषा जात्रा नाटक के अभिनेताओं जैसी होती है और संगीत में ओडिसी नृत्य का प्रभाव दिखता है.

- कर्नाटक: कर्नाटक की धागा पुतली को गोम्बेयेट्टा कहते हैं. इसका संबंध यक्षगान लोकनृत्य से है. इनमें पैर, कंधे, कोहनी, कूल्हे और घुटनों में जोड़ होते हैं, जिनका संचालन पाँच से सात धागों से किया जाता है. गोम्बेयेट्टा में यक्षगान के प्रसंगों को दर्शाया जाता है.

- तमिलनाडु: यहाँ की बोम्मालट्टा पुतली कला में छड़ और धागा दोनों तकनीकों का उपयोग होता है. ये पुतलियाँ लकड़ी से बनी होती हैं और काफी बड़ी तथा भारी होती हैं, जिनका वजन लगभग दस किलो तक होता है. इन्हें संचालित करने वाले धागे एक लोहे के रिंग से बंधे होते हैं, जिसे संचालक अपने सिर पर पहनता है.

| विश्व कठपुतली दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत का विचार सन् 2000 में ईरान के प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार जावद जोल्फाघरी ने यूएनआईएमए की कांग्रेस में रखा था. दो साल के विचार-विमर्श के बाद, पहली बार 21 मार्च 2003 को यह दिवस मनाया गया. |

भारत में छड़ पुतली कला

छड़ पुतली कला, दस्ताना पुतली का एक विकसित रूप है, जो उनसे बड़ी होती है और छड़ों की सहायता से संचालित होती है. यह कला मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में प्रचलित है.

विभिन्न राज्यों में छड़ पुतली कला

- पश्चिम बंगाल: यहाँ की छड़ पुतलियाँ तीन से चार फीट लंबी होती हैं और लोक-नाटक ‘जात्रा’ के पात्रों जैसे कपड़े पहनती हैं. इनका संचालन एक मुख्य छड़ और दो अन्य छड़ों से होता है, जो गर्दन और हाथों से जुड़ी होती हैं. संचालक अपनी कमर पर बंधी बांस की टोपी पर छड़ों को टिकाता है और पर्दे के पीछे खड़े होकर खुद नृत्य और अभिनय करता है, जिससे पुतली जीवंत लगती है. वह संवाद भी बोलता है और गीत भी गाता है, जिसमें ढोलक, हारमोनियम और झांझ जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है.

- ओडिशा: ओडिशा की छड़ पुतलियाँ काफी छोटी (लगभग 12 से 18 इंच) होती हैं. इनमें छड़ और धागा दोनों तकनीकों का मिश्रण होता है, क्योंकि इनके हाथ धागों से बंधे होते हैं. संचालक पर्दे के पीछे बैठकर इनका संचालन करते हैं. यहाँ के नाटकों में गद्यात्मक संवाद कम और गेय संवाद अधिक होते हैं, जिनमें लोक धुनों और शास्त्रीय ओडिसी संगीत का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है.

भारत में छाया पुतली कला

भारत में छाया पुतली कला की समृद्ध परंपरा मौजूद है, जिसमें विभिन्न प्रांतों की अपनी अनूठी शैलियाँ हैं. ये पुतलियाँ आम तौर पर चमड़े से बनी चपटी आकृतियाँ होती हैं, जिन्हें पारदर्शी बनाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है. एक पर्दे के पीछे से प्रकाश डाला जाता है, और पुतलियों को प्रकाश स्रोत व पर्दे के बीच रखकर उनकी छाया दिखाई जाती है, जो रंगीन भी हो सकती हैं. यह कला ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में लोकप्रिय है.

विभिन्न राज्यों की शैलियाँ

- कर्नाटक (तोगलु गोम्बेयेट्टा): यहाँ की छाया पुतलियाँ आमतौर पर छोटी होती हैं. पात्रों का आकार उनकी सामाजिक स्थिति के अनुसार तय होता है – राजा और धार्मिक पात्र बड़े, जबकि आम जनता और नौकर छोटे होते हैं. इनकी विषय-वस्तु महाभारत और स्थानीय लोककथाओं पर आधारित होती है.

- आंध्र प्रदेश (तोलु बोम्मालट्टा): इस शैली में पुतलियाँ बड़ी होती हैं और उनके शरीर में कई जोड़ होते हैं, जैसे कमर, गर्दन, कंधे और घुटने. इन पुतलियों को दोनों तरफ से रंगा जाता है, जिससे पर्दे पर रंगीन छाया दिखाई देती है. इनके नाटक रामायण, महाभारत और पुराणों पर आधारित होते हैं, जिनमें शास्त्रीय संगीत का उपयोग होता है.

- ओडिशा (रावणछाया): यह शैली अपनी नाटकीयता के लिए जानी जाती है. यहाँ की पुतलियाँ बिना किसी जोड़ के एकहरी होती हैं और उनमें रंग नहीं होता, जिसके कारण उनकी छाया सफेद और काली दिखाई देती है. इन्हें हिरण की खाल से बनाया जाता है और ये दो फीट से अधिक बड़ी नहीं होतीं. रामायण की कहानियों पर आधारित इन नाटकों में साधारण संगीत का उपयोग होता है.

- केरल (थोलपावाकूथू): यह पारंपरिक नाटक हमेशा रामायण पर आधारित होता है और इसे विशेष रूप से मंदिरों में बने ‘कूथुमदम’ नामक नाट्यशाला में प्रस्तुत किया जाता है. यहाँ भी पुतलियाँ हिरण की खाल से बनती हैं, जिन पर बारीक छिद्रों और रेखाओं से सजावट की जाती है. इन्हें विभिन्न रंगों से रंगा जाता है और दीपकों से प्रकाशित किया जाता है. नाटक के साथ मद्दलम, इलाथलम, शंख और मंजीरे जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है.

भारत के प्रसिद्ध पुतली कला

लेख के इस हिस्से में भारत के प्रमुख पारंपरिक पुतलियों का वर्णन हैं. भारत में इस प्रकार की असंख्य पुतलियां हैं जो पौराणिक एवं दंत कताओं के पात्रों को दर्शाती हैं. इन विभिन्न श्रेणियों की पुतलियों की जानकारी देने के निमित्त चुनाव सीमित किया गया हैं:

1. कठपुतली: राजस्थान की पारंपरिक धागा पुतली कला

राजस्थान की पारंपरिक धागा पुतलियों को कठपुतली कहा जाता है. इन पुतलियों का सिर और पगड़ी एक ही लकड़ी के टुकड़े से बनाई जाती है. इनके पैर नहीं होते, लेकिन ये एक लहराता घाघरा पहनती हैं, जबकि इनका शरीर और हाथ कपड़े में भराई करके बनाए जाते हैं. कठपुतली का चेहरा अक्सर पीले रंग का होता है, जिस पर लंबी नाक और सुंदर आँखें-भौंहें बनी होती हैं. इसका लोकप्रिय रूप पौराणिक वीर अमर सिंह राठौर की कहानी पर आधारित है.

2. दरबार नर्तकी: राजस्थान की लोकप्रिय कठपुतली

राजस्थान की कठपुतली कला में, दरबार नर्तकी (नृत्यांगना) सबसे लोकप्रिय पुतलियों में से एक है. यह कठपुतली मनोरंजन के विविध रंग प्रस्तुत करती है, जो मुख्य कहानी को और भी आकर्षक बनाते हैं. अन्य पुतलियों को जहाँ तीन धागों से संचालित किया जाता है, वहीं इस नर्तकी को पाँच से नौ धागों से चलाया जाता है. यह अधिक धागों के कारण संभव होता है कि पुतली संचालक अपनी कुशलता से बहुत ही सुंदर और जटिल नृत्य मुद्राएँ प्रस्तुत कर पाते हैं, जिससे यह कठपुतली दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है.

3. कर्नाटक की गोम्बेयेट्टा पुतली कला

गोम्बेयेट्टा कर्नाटक की एक पारंपरिक धागा पुतली कला है, जिसकी पुतलियाँ बेहद खूबसूरत होती हैं. इनकी वेशभूषा और मुख सज्जा कर्नाटक के प्रसिद्ध नाट्य रूप यक्षगान से प्रेरित होती है. इन पुतलियों की आकृतियाँ पूर्ण विकसित होती हैं, जिनमें पैर, कंधे, कोहनियाँ और घुटनों में जोड़ होते हैं. पुतली को संचालित करने के लिए पाँच या उससे अधिक धागों का उपयोग किया जाता है, जिनके लिए पुतलीकार एक विशेष अवलंब का सहारा लेता है. गोम्बेयेट्टा नाटकों में महाकाव्यों और पुराणों से कहानियाँ ली जाती हैं.

4. नर्तक, बोम्मालट्टम, तमिलनाडु

ये पुतलियाँ पूरे भारत में सबसे बड़ी और भारी होती हैं. एक पुतली की ऊँचाई लगभग साढ़े चार फीट और वजन 10 किलो तक हो सकता है. लकड़ी से बने इन पुतलियों में मानव शरीर की तरह ही जोड़ों का इस्तेमाल होता है.

इसका संचालन में धागे और छड़ दोनों का उपयोग होता है. धागे पुतली के सिर से जुड़े एक लोहे के घेरे से बंधे होते हैं, जिसे संचालक अपने सिर पर पहनता है, जबकि हाथों को संचालित करने के लिए छड़ों का प्रयोग होता है. जटिल संचालन, जैसे कि घुटनों को हिलाना, एक सहायक संचालक की मदद से किया जाता है.

5. द्रौपदी: आंध्र प्रदेश की बोम्मालट्टा पुतली

आंध्र प्रदेश की पारंपरिक पुतली कला को बोम्मालट्टा कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘गुड़ियों का नृत्य’. यहाँ की पुतलियाँ काफी बड़ी, वजनी और पूर्ण विकसित होती हैं, जिनमें मानव अंगों की तरह जोड़ होते हैं. ये पुतलियाँ अपनी शैलीगत बनावट के लिए जानी जाती हैं.

6. सखी कुनढेई: ओडिशा की पारंपरिक धागा पुतली

सखी कुनढेई ओडिशा की पारंपरिक पुतली कला है. यह हल्की लकड़ी से बनाई जाती है. इन पुतलियों के पैर नहीं होते है. ये राजस्थान की कठपुतलियों की तरह ही लहराता घाघरा पहनती हैं. इनके हाथ संधियुक्त होते हैं, जबकि मुख्य पात्रों (जैसे कृष्ण और राधा) की पुतलियों में गर्दन, कंधे और कोहनियों पर भी जोड़ होते हैं. इन पुतलियों के कपड़े ओडिशा के पारंपरिक रंगमंच ‘जालन’ के परिधानों से मिलते-जुलते हैं. इन नाटकों की कहानियाँ मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और राधा के जीवन पर आधारित होती हैं.

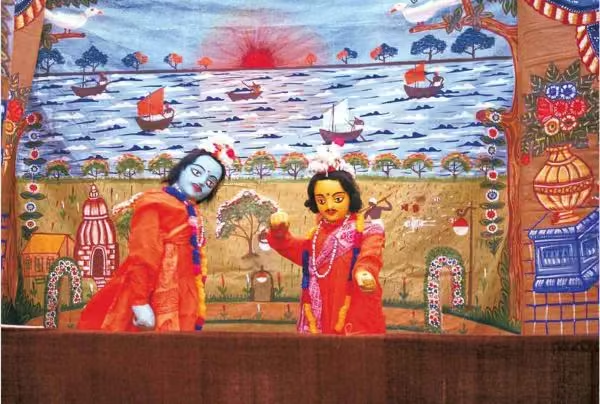

7. पुतुल नाच: पश्चिम बंगाल की छड़ पुतली कला

पुतुल नाच, पश्चिम बंगाल की पारंपरिक छड़ पुतली कला का एक रूप है. ये पुतलियाँ लगभग तीन से चार फुट लंबी होती हैं. इनकी वेशभूषा वहाँ के लोक नाटक ‘जात्रा‘ के पात्रों से मिलती-जुलती है. पुतलियों का संचालन करने के लिए एक मुख्य छड़ का उपयोग होता है, जो सिर और गर्दन को संभालती है. दो अन्य छड़ों से उनके हाथ जुड़े होते हैं.

संचालक अपनी कमर पर बंधी बांस की टोपी पर इन छड़ों को टिकाकर पर्दे के पीछे से पुतलियों का संचालन करता है. वह खुद भी पुतली के साथ नृत्य और अभिनय करता है, जिससे पुतली जीवंत लगती है. इस कला में संचालक संवाद बोलते हैं और गीत गाते हैं. संगीत में ढोलक, हारमोनियम और झांझ जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है, जो इसे लोक नाटक ‘जात्रा’ के समान एक आकर्षक मंचन बनाते हैं.

8. यमपुरी: बिहार की पारंपरिक छड़ पुतली

यमपुरी बिहार की एक पारंपरिक छड़ पुतली कला है, जो लकड़ी से बनी होती हैं. अन्य पुतलियों के मुकाबले ये पुतलियाँ बिना जोड़ों वाली होती हैं. इनका संचालन केवल एक छड़ की सहायता से किया जाता है. इसकी कहानियाँ अक्सर धार्मिक और पौराणिक विषयों पर आधारित होती हैं. इन नाटकों में यमराज, नचिकेता और अन्य पौराणिक पात्रों को दर्शाया जाता है. इस कला में एक पुतली द्वारा घुड़सवारी का प्रदर्शन भी एक लोकप्रिय हिस्सा है, जिसमें कुशलता से पुतली को घोड़े पर बैठाकर संचालित किया जाता है.