भारत में प्रारंभिक आक्रमणकारियों और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों में मुख्य अंतर यह था कि अंग्रेजों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रारंभिक आक्रमणकारी ने न ही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन किया और न ही धन की निरंतर निकासी का सिद्धांत अपनाया. भारत में ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था, उपनिवेशी अर्थव्यवस्था में रूपांतरित हो गयी. भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी नीतियां एवं कार्यक्रम उपनिवेशी हितों के अनुरूप बनने लगे.

भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के नकारात्मक प्रभावों का विस्तृत वर्णन निम्नानुसार है-

अनौद्योगीकरण- भारतीय हस्तशिल्प का ह्रास

1818 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिलने के फलस्वरूप, भारतीय बाजार सस्ते एवं मशीन-निर्मित आयात से भर गया. दूसरी ओर, भारतीय उत्पादों के लिये यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना अत्यंत कठिन हो गया. 1820 के पश्चात तो यूरोपीय बाजार भारतीय उत्पादों के लिये लगभग बंद ही हो गये. भारत में रेलवे के विकास ने यूरोपीय उत्पादों को भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी.

भारत में परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग का ह्रास इसलिये नहीं हुआ कि यहां औद्योगीकरण या औद्योगिक क्रांति हुयी. बल्कि यह ह्रास अंग्रेजी माल के भारतीय बाजारों में भर जाने से हुआ क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प, अंग्रेजों के सस्ते माल का मुकाबला नहीं कर सका. लेकिन इस अवधि में यूरोप के अन्य देशों के परंपरागत हस्तशिल्प उद्योग में भी गिरावट आयी. इसका कारण वहां कारखानों का विकसित होना था.

यह वह समय था जहां एक ओर भारतीय हस्तशिल्प उद्योग तेजी से पतन की ओर अग्रसर था. इसी दौर में यह अपनी मृत्यु के कगार पर पहुंच गया. दूसरी ओर इस काल में इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रांति तेजी से अपने पैर जमा रही थी. इंग्लैण्ड का तेजी से औद्योगिकीकरण हो रहा था. इस समय भारतीय शिल्पकार एवं दस्तकार पर्याप्त संरक्षण के अभाव में विषम परिस्थितियों के दौर से गुजर रहे थे. नये पाश्चात्य अनुप्रयोगों तथा तकनीक ने उनके संकट को और गंभीर बना दिया.

अनौद्योगीकरण का एक और नकारात्मक प्रभाव था- भारत के अनेक शहरों का पतन तथा भारतीय शिल्पियों का गावों की ओर पलायन. अंग्रेजों की शोषणकारी तथा भेदभावमूलक नीतियों के कारण बहुत से भारतीय दस्तकारों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को त्याग दिया तथा वे गांवों में जाकर खेती करने लगे. उदाहरणार्थ- बंगाल में कंपनी शासन के दौरान दस्तकारों एवं शिल्पकारों को बहुत कम दरों पर काम करने तथा अपने उत्पाद अत्यंत कम मूल्यों पर बेचने हेतु विवश किया गया.

इससे भूमि पर दबाव बढ़ा. अंग्रेज सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के कारण यह क्षेत्र पहले से ही संकटग्रस्त था और भूमि पर दबाव बढ़ने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गयी. अंततः भारत एक सम्पूर्ण निर्यातक देश से सम्पूर्ण आयातक देश बन गया. इसे अनौद्योगीकरण या विऔद्योगीकरण कहा जाता है.

कृषकों की बढ़ती दरिद्रता

ब्रिटिश सरकार की रुचि केवल लगान में वृद्धि करने तथा उसका अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त करने में थी. इसी लालच की वजह से अंग्रेजों ने देश के कई हिस्सों में भूमि की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी. इस व्यवस्था में सरकार की मांग स्थिर थी. किंतु लगान जो जमीदार, किसान से लेता था वह परिवर्तशील था. अतएव कालांतर में लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि हो गयी.

लगान अदा न करने पर किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था. इससे किसान भूमि पर अपने पुश्तैनी अधिकारों से हाथ धो बैठते थे. सरकार द्वारा जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिये अत्यंत कम धन खर्च किया जाता था. जमींदार, जिन्हें किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था. जमींदार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे तथा लगान में अपने हिस्से को बढ़ाने के लिये किसानों को बेगार (बलपूर्वक कार्य) करने हेतु विवश करते थे.

कृषि में अधिक धन लगाने हेतु सरकार की ओर से कृषकों को किसी तरह का प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता था. कृषकों पर लगान का बोझ अधिक हो जाने पर वे सूदखोरों से ऋण लेने पर बाध्य हो जाते थे. सूदखोर, जो अधिकांशतया गांव के अनाज व्यापारी होते थे, काफी ऊंची दरों पर किसानों को ऋण देते थे. कई बार ऋण चुकाने हेतु उन्हें अपने उत्पाद (अनाज) को निम्न दरों पर बेचने हेतु मजबूर करते थे.

इन शक्तिशाली सूदखोरों के प्रशासन एवं न्यायालय से अच्छे संबंध होते थे. अपने विरुद्ध होने वाले मुकद्दमों में वे इसी वजह से बच निकलते थे.

इस प्रकार किसानों के ऊपर सरकार, जमींदार एवं सूदखोरों का तिहरा बोझ होता था. अकाल एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय कृषकों की समस्यायें और भी बढ़ जाती थीं. अतः ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा कृषकों की दरिद्रता अत्यंत बढ़ गयी.

पुराने जमीदारों की तबाही तथा नयी जमींदारी व्यवस्था का उदय

वर्ष 1815 के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50 प्रतिशत दूसरे हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था. इन नये हाथों में भूमि के जाने से जमीदारों के एक नये वर्ग का उदय हुआ तथा नये भू-संबंधों का विकास हुआ. जमीदारों के इस नये वर्ग के पास सीमित शक्तियां एवं अत्यल्प संसाधन थे. भूमि पर कब्जे के कारण यह वर्ग अस्तित्व में आया था.

लगान व्यवस्था में बिचौलियों के बढ़ने से प्रत्यक्ष जमींदारी का लोप हो गया तथा किसानों पर बोझ और ज्यादा बढ़ गया. भूमि की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में वृद्धि हुयी तथा किसानों की क्रय शक्ति से यह और दूर होने लगी.

जमीदारों एवं किसानों के मध्य कोई परंपरागत समझौता न होने से इन जमीदारों ने कृषि के विकास के लिये न किसी प्रकार का निवेश किया न ही इस कार्य में कोई रुचि ली. इन जमींदारों का हित ब्रिटिश शासन के चलते रहने में ही था. इसीलिये इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों का साथ दिया.

कृषि में स्थिरता एवं उसकी बर्बादी

कृषकों के पास न ही कृषि के साधन थे और न ही कृषि में निवेश करने के लिये धन. जमींदारों का गांवों से कोई संबंध नहीं था तथा सरकार द्वारा कृषि तकनीक एवं कृषि से संबंधित शिक्षा पर व्यय किया जाने वाला धन अल्पय था. इन सभी कारणों से भारतीय कृषि का धीरे-धीरे पतन होने लगा तथा उसकी उत्पादकता बहुत कम हो गयी.

भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण

उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय कृषि में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वह था कृषि का वाणिज्यीकरण. इस समय तक कृषि जीवनयापन का एक मार्ग थी न कि व्यापारिक प्रयत्न. अब कृषि पर वाणिज्यिक प्रभाव आने लगा. अब कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिये होने लगा न कि ग्रामीण उपयोग के लिए.

मूंगफली, गन्ना, पटसन, कपास, तिलहन, तम्बाकू, मसालों फलों तथा सब्जियों जैसी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया क्योंकि ये फसलें अब अन्न के स्थान पर अधिक लाभदायक सिद्ध होने लगीं थीं.

संभवतः बागान उद्योगों यथा-चाय, काफी, रबर एवं नील इत्यादि में तो कृषि का वाणिज्यीकरण अपने चरमोत्कर्ष में पहुंच गया. इन बागान उद्योगों का स्वामित्व-लगभग यूरोपियों के हाथों में था तथा इनके उत्पाद मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने के उद्देश्य से ही तैयार किये जाते थे.

वाणिज्यीकरण और विशेषीकरण की इस प्रक्रिया को कई कारणों ने प्रोत्साहित किया. जैसे मुद्रा अर्थव्यवस्था का प्रसार, रूढ़ि और परंपरा के स्थान पर संविदा और प्रतियोगिता, एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का अभ्युदय, देशी एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि, रेलवे एवं सड़क संचार साधनों से राष्ट्रीय मंदी का विकास एवं अंग्रेजी पूंजी के आगमन से विदेशी व्यापार में वृद्धि इत्यादि.

भारतीय कृषकों के लिये कृषि का वाणिज्यीकरण एक विवशता थी. भूमि कर अत्याधिक होने से उसे अदा कर पाने में वह असमर्थ था. फलतः उसे साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, जिनकी ब्याज दरें काफी अधिक होती थीं. इस ब्याज की चुकाने के लिये उसे अपने उत्पाद को काफी कम मूल्य पर बेचना पड़ता था. कई बार तो उसे अपने ही अनाज को साहूकार के यहां बेचकर दुबारा जरूरत पड़ने पर दुगने मूल्य पर उसे खरीदना पड़ जाता था.

कृषि का वाणिज्यीकरण होने से भारतीय कृषि मूल्यों पर विदेशी उतार-चढ़ाव का प्रभाव भी पड़ने लगा. उदाहरणार्थ- 1860 के पश्चात-कपास के मूल्यों में जो वृद्धि हुयी उससे बिचौलियों को काफी लाभ प्राप्त हुआ, जबकि कृषकों को इसका कोई लाभ नहीं मिला.

इसी प्रकार 1866 में जब मंदी आयी तो इसकी मार किसानों पर पड़ी, जिसके फलस्वरूप गावों में किसान ऋण के बोझ में और दब गये, उनकी जमीनें नीलाम हो गयीं, उन्हें अकाल का सामना करना पड़ा तथा दक्षिण भारत में व्यापक पैमाने पर किसान आंदोलन हुये.

इस प्रकार कृषि के वाणिज्यीकरण से न तो कृषकों को कोई लाभ हुआ और न ही कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि हुयी.

आधुनिक उद्योगों का विकास

19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में बड़े पैमाने पर आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गयी, जिसके फलस्वरूप देश में मशीनी युग प्रारंभ हुआ. भारत में पहली सूती वस्त्र मिल 1853 में कावसजी नानाभाई ने बंबई में स्थापित की. इसी प्रकार भारत की पहली जूट मिल 1855 में रिशरा (बंगाल) में स्थापित की गयी. लेकिन इस समय तक अधिकांश आधुनिक उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रबंधन विदेशियों के हाथों में ही था.

भारत में मुनाफे की व्यापक संभावनाएं, सस्ते श्रम की उपलब्धता, कच्चे एवं तैयार माल की उपलब्धता, भारत एवं उसके पडोसी देशों के बाजारों की उपलब्धता, पूंजी निवेश की अनुकूल दशायें, नौकरशाही द्वारा उद्योगपतियों को समर्थन देने की दृढ़ इच्छाशक्ति तथा कुछ वस्तुओं जैसे- चाय, जूट एवं मैंगनीज के आयात के लाभप्रद अवसरों के कारण भारत में तेजी से विदेशी पूंजी का प्रवाह हुआ.

भारत में देशी स्वामित्व वाले मुख्य क्षेत्र थे- सूती वस्त्र एवं जूट मिलें, जो 19 शताब्दी में अस्तित्व में आयीं, जबकि 20वीं शताब्दी में चीनी, सीमेंट इत्यादि क्षेत्रों में भारतीय स्वामित्व वाले उद्योग स्थापित किये गये. लेकिन इस अवधि में भारतीय स्वामित्व वाले उद्योगों के समक्ष अनेक समस्यायें थीं. जैसे- साख की समस्या, सरकार द्वारा प्रशुल्क संरक्षण का अभाव, विदेशी उद्योगों से असमान प्रतिस्पर्धा तथा ब्रिटिश उद्योगपतियों का दृढ़ विरोध- जो कि वितीय संरचना के क्षेत्र में अत्यधिक समृद्ध थे.

उपनिवेशी कारकों ने भी कुछ संरचनात्मक एवं संस्थात्मक परिवर्तन किये. भारत में औद्योगीकरण की इस प्रक्रिया में कुछ प्रमुख उद्योगों का तेजी से विकास हुआ लेकिन कुछ अन्य क्षेत्र उपेक्षित रह गये.

इसी प्रकार उद्योगों की स्थापना में भी देश के कुछ प्रमुख क्षेत्रों को ज्यादा महत्व दिया गया, जबकि अन्य क्षेत्रों की उपेक्षा की गयी. इससे क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुयी. क्षेत्रीय असमानता के कारण राष्ट्रीय अखंडता को धक्का लगा. तकनीकी शिक्षा को संरक्षण न दिये जाने के कारण उद्योगों को तकनीकी रूप से दक्ष मानवशक्ति के अभाव का सामना करना पड़ा.

सामाजिक तौर पर, एक औद्योगिक पूंजीवादी वर्ग तथा एक श्रमिक वर्ग का अभ्युदय इस चरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी.

राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग का उदय

भारतीय व्यापारियों, बैंकरों तथा साहूकारों ने भारत में छोटे सहयोगी के रूप में अंग्रेजी व्यापारियों के वित्त से काफी धन कमाया था. अंग्रेजों की साम्राज्यीय शोषण की नीति में उनकी भूमिका ठीक बैठती थी. भारतीय साहूकारों ने ऋण के बोझ से दबे किसानों को ऋण दिये और सरकार के भू-राजस्व संग्रहण में सहायता की.

इसी प्रकार भारतीय व्यापारियों ने अंग्रेजी माल को भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों में पहुंचाया तथा भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात के आंदोलन में मदद की. किंतु इस साम्राज्यीय व्यवस्था से स्वस्थ और स्वतंत्र औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग के विकास में रुकावट आयी तथा इसका विकास जापान तथा जर्मनी जैसे स्वतंत्र देशों से भिन्न था.

आर्थिक निकास

भारतीय उत्पाद का वह हिस्सा, जो जनता के उपभोग के लिये उपलब्ध नहीं था तथा राजनीतिक कारणों से जिसका प्रवाह इंग्लैण्ड की ओर हो रहा था, जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था, उसे आर्थिक निकास की संज्ञा दी गयी. दादा भाई नौराजी ने अपनी पुस्तक पावटीं एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इडिया में सर्वप्रथम आर्थिक निकास की अवधारणा प्रस्तुत की.

आर्थिक निकास के प्रमुख तत्व थे- अंग्रेज प्रशासनिक एवं सैनिक अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते, भारत द्वारा विदेशों से लिये गये ऋणों के ब्याज, नागरिक एवं सैन्य विभाग के लिये ब्रिटेन के भंडारों से खरीदी गयी वस्तुयें, नौवहन कंपनियों को की गयी अदायगी तथा विदेशी बैंकों तथा बीमा लाभांश.

भारतीय धन के इंग्लैण्ड को निकास से देश में पूंजी का निर्माण एवं संग्रहण नहीं हो सका, जबकि इसी धन से इंग्लैण्ड में औद्योगिक विकास के साधन तथा गति बहुत बढ़ गयी. ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को, इस धन से जो लाभांश प्राप्त होता था, उसे पुनः पूंजी के रूप में भारत में लगा दिया जाता था.

इस प्रकार भारत का शोषण निरंतर बढ़ता जाता था. इस धन के निकास से भारत में रोजगार तथा आय की संभावनाओं पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा.

अकाल एवं गरीबी

प्राकृतिक विपदाओं जैसे- सूखा, बाढ़, अनावृष्टि इत्यादि ने भी किसानों को दरिद्र बनाया. अकाल के दिनों में चारे के अभाव में कई बार अनेक पशु मर जाते थे. संकट के समय उनके पास धन की भी कभी होती थी. पशुओं एवं अन्य संसाधनों के अभाव में कई बार वे खेती भी नहीं कर पाते थे. 1850 से 1900 के बीच अनुमानतः 2 करोड़ 80 लाख लोग केवल सूखे के कारण ही काल के ग्रास बन गये.

औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की राष्ट्रवादी आलोचना

19वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में में बुद्धिजीवियों ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का समर्थन किया क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज सरकार अत्याधुनिक तकनीक एवं पूंजीवादी आर्थिक संगठन द्वारा देश का आधुनिकीकरण कर रही है.

लेकिन 1860 के पश्चात भारतीयों में राजनीतिक चेतना का तेजी से प्रसार हुआ तथा होने लगा. भारत के कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने भी इसी समय साम्राज्यवादी सरकार की आर्थिक शोषण की नीतियों को सार्वजनिक किया तथा लोगों के सामने यह स्पष्ट किया कि अंग्रेज सरकार एक सुविचारित योजना के तहत भारत को लूटने की प्रक्रिया में संलग्न है.

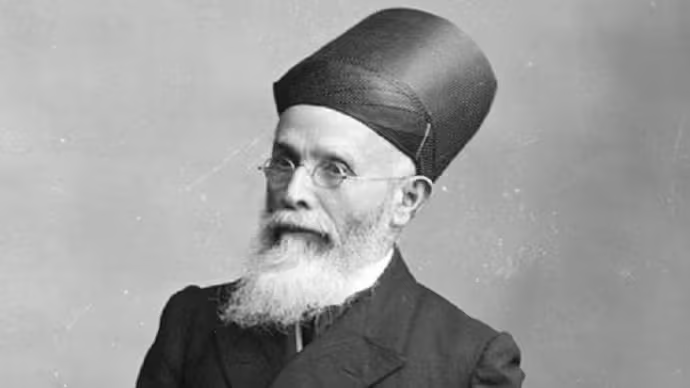

इन राष्ट्रवादी आर्थिक विश्लेषकों में दादाभाई नौरोजी ग्रांड ओल्ड मैन आफ इंडिया का नाम सबसे प्रमुख है. सर्वप्रथम इन्होंने ही ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण किया तथा अपनी पुस्तक पावर्टी एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया.

दादा भाई नौराजी के अतिरिक्त जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, रोमेश चंद्र दत्त (द इकनॉमिक हिस्ट्री आफ इंडिया), गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रह्मण्यम अय्यर तथा पृथ्वीशचंद्र राय भी भारत के प्रमुख आर्थिक विश्लेषकों में से थे.

इन राष्ट्रवादी आर्थिक विश्लेषकों ने अपने अध्ययनों से यह सिद्ध किया कि किस प्रकार अनाज एवं कच्चे माल के रूप में भारत का धन इंग्लैण्ड भेजा जाता है, और फिर किस प्रकार वह विनिर्मित उत्पादों का रूप लेकर भारतीय बाजार पर कब्जा करता है.

इनके अनुसार, भारतीय धन इंग्लैण्ड पहुंचकर वापस भारत आता है तथा पुनः उसे यहां पूंजी के रूप में लगा दिया जाता है. इस प्रकार देश के शोषण का दुष्चक्र बन चुका है. इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने सरकार के इस अन्यायपूर्ण शोषण के विरुद्ध भारतीय बुद्धजीवियों को संगठित करने का प्रयास किया तथा भारतीय अर्थव्यवस्था को उपनिवेशी दासता से विमुक्त करने की मांग उठायी.

इन्होंने सरकार से मांग की कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप भारतीय हितों के अनुरूप तय किया जाये, जिससे देश का समग्र एवं आधुनिक ढंग से विकास हो सके. इन राष्ट्रवादियों का मत था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वतंत्र रूप से विकसित किया जाना चाहिए.

इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के कारण भारत निर्धन से और निर्धन बनता जा रहा है. भारत की निर्धनता मानव-निर्मित है तथा इसका स्पष्टीकरण करके इसे दूर किया जा सकता है. इस निर्धनता के कारण पूंजी का संचय एवं निर्माण नहीं हो रहा है तथा लोगों का जीवन स्तर बहुत निम्न हो गया है.

इस प्रकार, इन्होंने निर्धनता को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया. इससे समाज के सभी वर्ग के लोगों को यह सोचने पर विवश होना पड़ा कि उनकी समस्त आर्थिक समस्यायें, उपनिवेशी शासन की देन है.

भारत के इन प्रारंभिक राष्ट्रवादी चिंतकों ने भारत के औद्योगिकीकरण और विकास का भी तुलनात्मक अध्ययन किया. तत्पश्चात उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत का औद्योगीकरण भारतीय धन पर ही आधारित है न कि ब्रिटेन के धन पर. इसकी व्याख्या करते हुये उन्होंने बताया कि जो धन भारत से बाहर जाता है, उसी धन को ब्रिटिश उद्योगपति पुनः यहां लगा देते हैं, और उसी से मुनाफा कमाते हैं.

इस प्रकार भारत का जो तथाकथित औद्योगीकरण हो रहा है उसका आधार भारतीय धन एवं संसाधन ही हैं न कि विदेशी धन. इस प्रक्रिया में भारत का धन निरंतर इंग्लैण्ड की ओर प्रवाहित हो रहा है तथा इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर इंग्लैण्ड की पकड़ दिनोंदिन मजबूत होती जा रही है.

इन आलोचकों के अनुसार, भारत में विदेशी पूंजी निवेश के प्रभाव अत्यंत घातक हैं क्योंकि इससे राजनीतिक वशीकरण तथा विदेशी निवेशकों के हितों का पक्षपोषण होता है तथा भारत में विदेशी शासन की निरंतरता को गति मिलती है.

इन राष्ट्रवादी आलोचकों ने ब्रिटिश सरकार के इस वक्तव्य का तर्कपूर्ण खंडन किया कि भारत में विदेशी व्यापार के विकास एवं रेलवे की स्थापना से देश की प्रगति हुयी है. उन्होंने तर्क दिया कि भारत का विदेशी व्यापार देश के बिल्कुल प्रतिकूल है. इस व्यापार ने भारत को कृषिगत वस्तुओं एवं कच्चे माल का निर्यातक तथा तैयार माल का आयातक बना दिया है.

इन आलोचकों ने तर्क दिया कि अंग्रेजों ने रेलवे का विकास अपने वाणिज्यिक हितों को पूरा करने के उद्देश्य से किया है न कि भारत की प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिये. रेलवे के विकास से भारत की औद्योगिक जरूरतों में समन्वय भी नहीं हो पा रहा है.

अंग्रेजों द्वारा रेलवे के विकास का उद्देश्य, भारत के दूर-दराज के क्षेत्रों से कच्चे माल का दोहन एवं विनिर्मित सामान को उन क्षेत्रों में पहुंचाने की अभिलाषा है. इससे भी अधिक इस्पात उद्योग को बढ़ाने एवं मशीनीकरण करने का कार्य भी उपनिवेशी हितों को ध्यान में रखकर किया गया है. जी.बी. जोशी ने तर्क दिया कि “रेलवे के विकास को, ब्रिटेन के उद्योगों द्वारा भारत के दिये गये अनुदान के रूप में देखा जाना चाहिए”.

राष्ट्रवादी आलोचकों ने अंग्रेजों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा अपनायी गयी एक्मर्गी नीतियां तथा इससे अपरिपक्व, असमान एवं भेदभावपूर्ण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो रही है. वित्तीय क्षेत्र में दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि कर के अत्यधिक बोझ से गरीब दबा हुआ है तथा ब्रिटिश पूंजीपति एवं नौकरशाह मालामाल हो रहे हैं.

उन्होंने, भू-राजस्व में कमी करने, नमक कर का उन्मूलन करने, उच्च मध्यवर्गीय लोगों पर आयकर लगाने तथा इस वर्ग द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं पर उत्पाद कर आरोपित करने की मांग सरकार से की. इन आलोचकों ने तर्क दिया कि सरकारी व्यय का उद्देश्य उपनिवेशी हितों की पूर्ति करना है, जबकि विकास एवं कल्याण जैसे मुद्दे बिल्कुल उपेक्षित कर दिये गये हैं.

इन विद्वानों ने विदेशी पूंजी के दुरुपयोग और कम उपयोग की ओर संकेत किया और यह स्पष्ट किया कि उपनिवेशी शासन जानबूझकर देश को कम विकास की ओर ले जा रहा है. राष्ट्रवादी अनुमानों के अनुसार, उस समय देश से आर्थिक निकास निम्नानुसार था–

- देश के कुल भू-राजस्व से अधिक. या

- कुल सरकारी राजस्व का आधा. या

- कुछ बचत का एक-तिहाई. (वर्तमान समय के अनुसार यह कुल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 8 प्रतिशत था).

निकास का सिद्धांत

इस सिद्धांत के अनुसार एक देश, दूसरे देश का धन अपने यहां ले जाता है, एक कृषि प्रधान देश के लिये अत्यंत कष्टकारी है क्योंकि ऐसे देश में कृषक के लिये यह उसके रोज के अनुभव की विषय-वस्तु बन जाती है.

इन राष्ट्रवादी विद्वानों द्वारा आर्थिक निकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने से देश के समक्ष साम्राज्यवादी शासकों की मंशा उजागर हो गयी तथा इस धारणा का खोखलापन सार्वजनिक हो गया कि विदेशी शासन, भारत के हित में है. इस प्रकार इस मिथक की नैतिक अवधारणा का पर्दाफाश हो गया.

इस सिद्धांत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत निर्धन है क्योंकि वह उपनिवेशी हितों के अनुरूप शासित किया जा रहा है. इन विद्वानों का यह आंदोलन, अंग्रेजी शासन को एक प्रकार की चुनौती तथा राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी काल (1885-1905) में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार था. यह काल राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का शैशवकाल था. 19वीं शताब्दी के अंत तक राष्ट्रवादियों ने यह मांग प्रारंभ कर दी थी कि उन्हें राजनीतिक शक्तियों में हिस्सेदारी तथा कुछ अन्य अधिकार दिये जायें. 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उन्होंने इंग्लैण्ड या अन्य राष्ट्रों की तरह स्वशासन की मांग कर दी. इन राष्ट्रवादियों में दादाभाई नौरोजी अग्रगण्य थे.

ब्रिटिश शासन के कुछ सकारात्मक आर्थिक प्रभाव

ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों को साधने के लिए भारत में जो भी ढांचागत और सामाजिक सुधार किए, उनसे बाद में भारतीयों को भी लाभ हुआ. आइए इस बिन्दु को विस्तार से समझें:

1. रेलवे का विकास

ब्रिटिश शासन में भारत में रेलवे का विकास मुख्य रूप से अपने आर्थिक और सैन्य हितों के लिए किया था. इसका उद्देश्य कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुंचाना और तैयार माल को देश के आंतरिक बाजारों में बेचना था. साथ ही, यह सैनिकों और हथियारों की तेजी से आवाजाही के लिए भी महत्वपूर्ण था. हालांकि, इस विकास का अप्रत्याशित रूप से भारतीयों को भी लाभ मिला.

- व्यापार और एकीकरण: रेलवे ने विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ा, जिससे देश के भीतर व्यापार में वृद्धि हुई. इसने खाद्यान्नों के परिवहन में मदद की, जिससे अकाल के दौरान भोजन की कमी को कम करने में सहायता मिली.

- सामाजिक गतिशीलता: इसने लोगों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाने का अवसर दिया, जिससे सामाजिक और सांस्कृतिक मेलजोल बढ़ा.

- औद्योगिकीकरण की नींव: रेलवे ने बाद में भारत के औद्योगिकीकरण की नींव रखी.

2. आधुनिक सड़कें, तार, और टेलीफोन

रेलवे की तरह, सड़कें, तार और टेलीफोन भी ब्रिटिश प्रशासन की दक्षता बढ़ाने के लिए बनाए गए थे. तार और टेलीफोन संचार को तेज करने के लिए महत्वपूर्ण थे, खासकर विद्रोहियों और विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए.

- संचार में सुधार: इन सुविधाओं ने न केवल प्रशासन को मजबूत किया बल्कि बाद में व्यापार, वाणिज्य और सार्वजनिक संचार के लिए भी महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुए.

- आधुनिक बुनियादी ढाँचा: इन प्रणालियों ने भारत में एक आधुनिक संचार और परिवहन नेटवर्क की नींव रखी, जो स्वतंत्रता के बाद देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण था.

3. स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य

ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों और अधिकारियों को बीमारियों से बचाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ध्यान दिया. उन्होंने शहरी क्षेत्रों में सीवेज सिस्टम, जल आपूर्ति और अस्पतालों का निर्माण किया.

- महामारी नियंत्रण: इन सुधारों ने हैजा और प्लेग जैसी महामारियों को नियंत्रित करने में मदद की, जिससे भारतीयों का स्वास्थ्य भी बेहतर हुआ.

- नगरीय विकास: इससे आधुनिक शहरों का विकास हुआ, जहाँ बेहतर स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध थीं.

4. शिक्षा प्रणालियाँ

ब्रिटिश सरकार ने भारत में पश्चिमी शिक्षा की शुरुआत मुख्य रूप से प्रशासनिक अधिकारियों और क्लर्कों की भर्ती के लिए की थी. उनका उद्देश्य ऐसे भारतीय तैयार करना था जो ब्रिटिश शासन के तहत काम कर सकें.

- नए विचारों का प्रसार: इस शिक्षा ने भारतीयों को पश्चिमी साहित्य, विज्ञान और राजनीतिक विचारों से परिचित कराया. इससे उनमें राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता और लोकतंत्र जैसे विचारों का उदय हुआ.

- भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म: राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद और महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने इसी शिक्षा का उपयोग ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए किया. उन्होंने पश्चिमी विचारों का उपयोग करके भारतीयों को एकजुट किया और स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी.

इस प्रकार, यह कहना उचित है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो भी ढाँचागत और सामाजिक सुधार हुए, वे मुख्य रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के लाभ के लिए थे. उनका उद्देश्य भारत को एक उपनिवेश के रूप में बनाए रखना था, जहाँ से वे अधिकतम लाभ कमा सकें.

हालांकि, इन सुधारों के अप्रत्यक्ष और अनपेक्षित परिणाम भी सामने आए. रेलवे, संचार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी प्रणालियों ने बाद में भारत के राष्ट्र निर्माण, आर्थिक विकास और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इस प्रकार, ब्रिटिश शासन ने अपने उद्देश्यों के लिए जो कुछ भी किया, उसका बाद में भारतीयों को भी लाभ हुआ, हालांकि यह ब्रिटिशों का मूल इरादा नहीं था.