भारत में अधिकांश खनिज क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत में पाये जाते हैं. इसलिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात तथा तमिलनाडु खनिज संसाधन की दृष्टि से देश के महत्त्वपूर्ण राज्य हैं. उत्तर भारत के विशाल जलोढ़ मैदानी भू-भाग आर्थिक दृष्टि से उपयोगी खनिज-विहीन हैं.

खनिजों की उपस्थिति कुछ विशिष्ट भू-वैज्ञानिक संरचनाओं से संबद्ध होती हैं. इसलिए, भारत में खनिज संसाधनों का वितरण असमान और अनियमित है. भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना शैल समूह में मिलता है. इसी प्रकार धारवाड़ एवं कुडप्पा तंत्र में भारत के प्रमुख धात्विक खनिज जैसे-लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज़ इत्यादि मिलता है. वहीं, प्रमुख अधात्विक खनिज, जैसे-चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम, सल्फेट, इत्यादि कुडप्पा एवं ऊपरी विध्यन तंत्र में मिलते हैं.

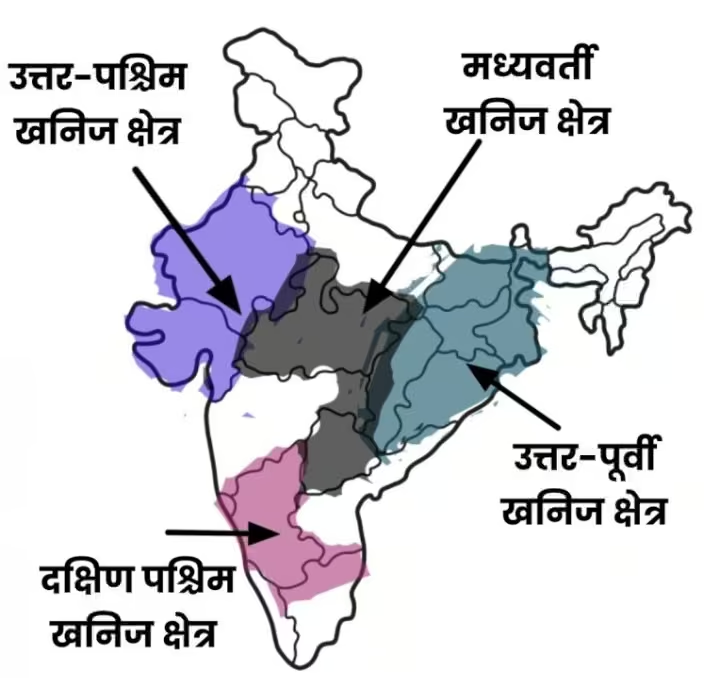

खनिज क्षेत्र की पेटियाँ (Mineral Belts)

भारत में अधिकांश खनिज संपदा का संकेंद्रण प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में है. इस पठारी भाग में खनिजों के वितरण हेतु खनिज संपदा की कई पेटियों को चिह्नित किया गया है. ये पेटियाँ हैं-

- उत्तर-पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी

- मध्यवर्ती पेटी

- उत्तर-पश्चिमी पेटी या अरावली क्षेत्र की पेटी

- दक्षिणी एवं दक्षिणी-पश्चिमी पेटी

उत्तर-पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी (North-Eastern Plateau Region Belt)

उत्तर-पूर्वी पठारी क्षेत्र की पेटी का विस्तार झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा के छोटानागपुर पठार तक है. खनिज संसाधनों की दृष्टि से यह भारत का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र माना जाता है. इसीलिए इसे ‘भारतीय खनिज का हृदय स्थल’ (Mineral Heartland of India) कहा जाता है. इस क्षेत्र में धारवाड़ एवं गोंडवाना दोनों प्रकार की संरचनाओं का विकास हुआ है. इसलिए यहाँ लौह अयस्क, तांबा, अभ्रक, मैंगनीज, यूरेनियम, बाक्साइट एवं कोयला आदि के विशाल भंडार पाए जाते हैं.

कुडप्पा संरचना के विकास के कारण यहाँ चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं अन्य निर्माण सामग्री के खनिज निक्षेप प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं. छोटानागपुर पठार में लौह अयस्क एवं कोयला की उपलब्धता ने इसे लौह-इस्पात उद्योग का केंद्र बना दिया है. इस क्षेत्र में टिस्को (जमशेदपुर), बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला जैसे प्रमुख इस्पात संयंत्र स्थापित हैं.

यहाँ की नदियाँ, जैसे दामोदर, सुवर्णरेखा और महानदी, जल-विद्युत उत्पादन और औद्योगिक जल आपूर्ति में सहायक हैं. इस क्षेत्र में ‘रूर प्रदेश’ की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि यह जर्मनी के ‘रूर घाटी’ की तरह भारत का प्रमुख खनिज एवं भारी उद्योग क्षेत्र है. साथ ही, इस क्षेत्र में यूरेनियम (झारखंड के जादुगुड़ा खदान), सोना (हजारीबाग), चांदी, स्फटिक, कौलिन मिट्टी (चीन मिट्टी) तथा ग्रेफाइट के भी भंडार मिलते हैं.

मध्यवर्ती पेटी (Middle Belt)

इस खनिज क्षेत्र का विस्तार मध्य प्रदेश, पूर्वी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना के कुछ भागों तक फैला हुआ है. खनिज संसाधनों की दृष्टि से यह भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है. इस क्षेत्र में लौह अयस्क, कोयला, तांबा, बॉक्साइट, मैंगनीज, चूना पत्थर तथा अभ्रक जैसे खनिजों के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं. बालाघाट (मध्य प्रदेश) में तांबे का विशाल भंडार उपलब्ध है. भंडारा और नागपुर (महाराष्ट्र) मैंगनीज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं.

छत्तीसगढ़ में कोरबा, रायगढ़ और बिलासपुर कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं. रायगढ़ और दंतेवाड़ा जिले लौह अयस्क खनन के लिए महत्वपूर्ण हैं. इस क्षेत्र में बैलाडीला लौह अयस्क खदानें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हैं, जहाँ से उच्च गुणवत्ता का लौह अयस्क निर्यात किया जाता है.

खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण यहाँ खनन उद्योग का विकास तो हुआ है, परंतु परिवहन, ऊर्जा आपूर्ति और अन्य आधारभूत संरचनाओं की कमी के चलते खनिज-आधारित भारी उद्योगों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है. इसके बावजूद यह क्षेत्र भारत के खनन मानचित्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है. भविष्य में बेहतर आधारभूत संरचना के विकास के साथ यहाँ भारी उद्योगों की संभावनाएँ अत्यधिक हैं.

उत्तरी-पश्चिमी पेटी या अरावली क्षेत्र की पेटी (North-Western Region Belt Or Aravali Region Belt)

इस खनिज क्षेत्र का विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के अरावली पर्वतीय क्षेत्र तक फैला हुआ है. यह क्षेत्र प्राचीन भूगर्भीय संरचनाओं में से एक है, जहाँ धारवाड़ और कुडप्पा संरचनाओं का विकास हुआ है, जिसके कारण यहाँ धात्विक एवं अधात्विक खनिज संसाधनों के पर्याप्त भंडार पाए जाते हैं.

यहाँ तांबा (खेतड़ी खदान, राजस्थान), जिंक (जावर खदान), सीसा, चांदी तथा टंग्स्टन जैसे धात्विक खनिजों का खनन किया जाता है. इसके अलावा यह क्षेत्र भवन निर्माण के लिए आवश्यक बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, चूना पत्थर तथा मुल्तानी मिट्टी (फुलर्स अर्थ) के विशाल भंडारों से भी समृद्ध है. मकड़वाड़ा, मकराना और किशनगढ़ जैसे क्षेत्र अपने उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर और ग्रेनाइट के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं.

यहाँ लिग्नाइट (भूरा कोयला), फॉस्फोराइट और बेराइट जैसे खनिज भी पाए जाते हैं, जो उर्वरक और रसायन उद्योगों में उपयोगी हैं. बावजूद इसके, इस क्षेत्र में खनन उद्योग का विकास सीमित स्तर पर ही हुआ है. इसके प्रमुख कारणों में जल की कमी, ऊर्जा आपूर्ति की अपर्याप्तता, आधुनिक तकनीक का अभाव और कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ शामिल हैं.

दक्षिणी एवं दक्षिणी-पश्चिमी पेटी (South and South-Western Belt)

इस पेटी के अंतर्गत गोवा, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र तथा तमिलनाडु के उच्च क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है. खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का यह तीसरा सबसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है. किंतु इस पट्टी में उत्तर-पूर्व पेटी की भाँति विविधतापूर्ण खनिज संसाधनों का विकास नहीं हुआ है.

यहाँ धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण धात्विक खनिज संसाधन-‘लौह अयस्क’ का सर्वाधिक भंडार है. कर्नाटक के पठारी क्षेत्र के बाबा बुदन पर्वतीय क्षेत्र में कुद्रेमुख तथा गोवा लौह अयस्क के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है. केरल में मोनाज़ाइट और थोरियम के भंडार हैं.

उपरोक्त खनिज पेटियों के अलावा हिमालयी पेटी एक अन्य खनिज पेटी है, जहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट तथा कीमती पत्थर पाये जाते हैं. इसके साथ ही हिंद महासागर के पश्चिमी एवं पूर्वी तटों के अपतटीय क्षेत्रों में खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के साथ-साथ नितल में धातुओं के मॉड्यूल्स भी पाये जाते हैं तथा असम घाटी में भी खनिज तेलों के निक्षेप भौजूद हैं.

अपतटीय खनिज क्षेत्र में मुंबई हाई, कावेरी बेसिन, कृष्णा-गोदावरी बेसिन, असम घाटी आदि शामिल है. यहाँ मुख्यतः कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, समुद्री तल पर पॉलीमेटैलिक नोड्यूल्स (मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, तांबा) आदि पाए जाते हैं. भारत के कुल खनिज तेल उत्पादन का 60% हिस्सा मुंबई हाई क्षेत्र से आता है.

भारत के खनिज क्षेत्रों का मानचित्र

खनन व खनिज क्षेत्र से सम्बद्ध कानून

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (MMDR अधिनियम)

यह अधिनियम भारत में खनिज संसाधनों के व्यवस्थित विकास, विनियमन और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया प्रमुख कानून है. इस अधिनियम का उद्देश्य खनिजों की खोज, खनन, उपयोग और निपटान में पारदर्शिता लाना, अवैध खनन को रोकना तथा खनिजों से उत्पन्न राजस्व का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है. इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है.

मुख्य प्रावधान (1957 का अधिनियम)

इस अधिनियम के तहत भारत के सभी खनिजों को दो श्रेणियों में बांटा गया है—(i) सूची-I (प्रमुख खनिज) जिनका नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है और (ii) सूची-II (लघु खनिज) जिनका नियंत्रण राज्यों के पास है. किसी भी खनिज संसाधन का खनन या खोज कार्य बिना प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस (Prospecting License), रिकॉग्निशन परमिट (Recognition Permit) या खनन पट्टा (Mining Lease) के नहीं किया जा सकता. अधिनियम में अवैध खनन को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है. यह कानून खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण संरक्षण, भूमि पुनर्वास और खनन प्रभावित लोगों के पुनर्वास पर भी बल देता है.

2015 का संशोधन

2015 में MMDR अधिनियम में व्यापक सुधार किए गए. सबसे महत्वपूर्ण बदलाव खनन पट्टों के आवंटन हेतु नीलामी प्रक्रिया को अनिवार्य बनाना था. इससे लाइसेंस आवंटन में पारदर्शिता बढ़ी और भ्रष्टाचार में कमी आई. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 द्वारा गैर-कोयला खदानों की नीलामी संबद्ध राज्य सरकारों को सौंपा गया है.

इसी संशोधन के तहत दो नई संस्थाओं की स्थापना की गई:

- राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (NMET) – खनिजों की खोज और अन्वेषण कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए.

- जिला खनिज न्यास (DMF) – खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास, पुनर्वास और स्थानीय जनता के कल्याण के लिए.

इस संशोधन के तहत खनन पट्टों की अधिकतम अवधि 50 वर्ष कर दी गई और अवधि समाप्त होने पर पट्टे का नवीनीकरण नहीं बल्कि पुनः नीलामी का प्रावधान किया गया.

2021 का संशोधन

2021 के संशोधन में खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और बाधाओं को कम करने पर जोर दिया गया. इसमें खनन पट्टों को अधिक लचीला बनाने, अप्रयुक्त खनिज ब्लॉकों को तेजी से नीलाम करने और खनिज संसाधनों के बेहतर उपयोग के प्रावधान शामिल थे. इस संशोधन के तहत राज्यों को कुछ शर्तों पर खनन ब्लॉकों को केंद्र सरकार के परामर्श से पुनः नीलाम करने का अधिकार मिला. साथ ही, कैप्टिव खानों (जो सिर्फ अपनी जरूरत के लिए खनन करते हैं) को अधिशेष खनिजों की स्वतंत्र बिक्री की अनुमति दी गई, जिससे उत्पादन और आपूर्ति में वृद्धि हुई.

2023 का संशोधन

2023 में किए गए संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में और अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को गति देना था. इस संशोधन के तहत:

- महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) की एक नई श्रेणी जोड़ी गई, जिनमें लिथियम, रेयर अर्थ एलिमेंट्स आदि शामिल हैं, जो इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा और उच्च तकनीकी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं.

- इन खनिजों की खोज और खनन के लिए निजी कंपनियों को अधिक भागीदारी का अवसर प्रदान किया गया.

- राज्यों को नए खनिज ब्लॉकों की पहचान और नीलामी में अधिक स्वायत्तता दी गई.

- खनन लाइसेंस और पट्टों की स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाने के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रणाली लागू की गई.

अपतटीय क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2002 (Offshore Areas Mineral Development and Regulation Act, 2002)

यह भारत सरकार द्वारा समुद्री तट से बाहर के खनिज संसाधनों (Offshore Minerals) की खोज, विकास और प्रबंधन के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है. यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) के प्रावधानों के अनुरूप बनाया गया है. अधिनियम के अंतर्गत अपतटीय क्षेत्र में खनिज गतिविधियों के लिए निम्न प्रकार के परमिट और लाइसेंस दिए जाते हैं:

- रिकॉग्निशन परमिट (Recognition Permit) – प्राथमिक स्तर पर खनिजों की पहचान हेतु.

- प्रॉस्पेक्टिंग लाइसेंस (Prospecting Licence) – खनिजों की खोज और परीक्षण हेतु.

- खनन पट्टा (Mining Lease) – वाणिज्यिक स्तर पर खनिज खनन हेतु.

इन परमिटों के लिए नीलामी या अन्य पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना अनिवार्य किया गया है. यह भी प्रावधान है कि बिना वैध लाइसेंस या पट्टे के किसी भी प्रकार की खनिज गतिविधि करना दंडनीय अपराध होगा. इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने “अपतटीय क्षेत्र खनिज सलाहकार बोर्ड (Offshore Areas Mineral Advisory Board)” का भी गठन किया है. यह बोर्ड नीति निर्माण, लाइसेंस आवंटन, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन तथा विवाद निपटान में परामर्श प्रदान करता है.

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 (NMP)

फरवरी 2019 में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नए राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 को मंजूरी दी. यह खनिज नीति मौजूदा राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 (NMP 2008) को प्रतिस्थापित करती है जिसे वर्ष 2008 में घोषित किया गया था.

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 का उद्देश्य प्रभावी, अर्थपूर्ण और कार्यान्वयन-योग्य नीति का निर्माण करना है जो बेहतर पारदर्शिता, विनियमन और प्रवर्तन, संतुलित सामाजिक व आर्थिक विकास के साथ-साथ दीर्घावधिक तथा सतत खनन अभ्यासों को बढ़ावा देने में सक्षम हो.

नीति की प्रमुख विशेषताएँ

नीति में निजी क्षेत्र के लिये खनन के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिये खनन गतिविधि को ‘उद्योग’ का दर्जा देने का प्रस्ताव है. यह नीति खनिजों की निकासी और परिवहन हेतु तटीय जलमार्ग और अंतर्देशीय शिपिंग के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है तथा खनिजों के परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिये समर्पित खनिज गलियारों को भी प्रोत्साहित करती है.

नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को दिये गए आरक्षित क्षेत्र जिनका उपयोग नहीं किया गया है, को तर्कसंगत बनाने एवं इन क्षेत्रों को नीलामी हेतु रखे जाने का भी उल्लेख किया गया है. इससे खनन गतिविधि में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित होती है. इस नीति में खनन गतिविधियों में निजी क्षेत्र की भागीदारी व अन्वेषण (Exploration) को प्रोत्साहित करने के लिए करों (Taxes), प्रभार (Levies) तथा रॉयल्टी दरों को वैश्विक मानदंडों के अनुरूप बनाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया गया है.

नीति में खनिज के लिए दीर्घकालिक आयात-निर्यात का उल्लेख किया गया है. इससे निजी क्षेत्र को बेहतर योजना बनाने तथा व्यापार में स्थिरता लाने में मदद मिलेगी.

नीति में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के समान विकास हेतु ‘जिला खनिज निधि’ के उपयोग का प्रावधान किया गया है. RP/PL धारकों के लिए ‘पहले इनकार करने के अधिकार’ (Right to First Refusal) को लागू किया जायेगा. राजस्व शेयर आधार पर समग्र आरपी (Reconnaissance Permit) सह पीएल (Prospecting License) सह एमएल (Mining Lease) के लिए नये क्षेत्रों में नीलामी होगी.

अन्य महत्वपूर्ण बिंदु

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 के तहत शुरू किये जाने वाले बदलावों में ‘मेक इन इंडिया’ पहल और लैंगिक संवेदनशीलता पर ध्यान देना शामिल है. खनिजों में विनियमन के लिये ई-गवर्नेस, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) सक्षम प्रणाली, जागरूकता और सूचना अभियान शामिल किए गए हैं.

यह नीति पीढ़ीगत समानता (Inter-Generational Equity) की अवधारणा को भी प्रस्तुत करती है जो न केवल वर्तमान पीढ़ी की भलाई के लिए काम करती है बल्कि आने वाली पीढ़ियों हेतु (खनन क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए) तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी निकाय के गठन का भी प्रस्ताव करती है.

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

सिंतबर 2015 में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अंतर्गत खनन प्रभावित लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है. इसके द्वारा सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि जनपद खनिज फाठंडेशन की निधि को बेहतर ढंग से खर्च किया जाए. विकास, सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा दीर्घकालिक संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तीन लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं-

1. खनन क्षेत्र से प्रभावित लोगों के लिये दीर्घकालीन, टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करना.

2. खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन जो राज्य एवं केंद्र सरकार के मौजूदा योजनाओं/परियोजनाओं के अनुरूप हो.

3. पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं खनन में लगे लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करना.

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के प्रावधान

‘प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत’ के अंतर्गत शुरू की जाने वाली गतिविधियों को पीएमकेकेकेवाई के अंतर्गत नहीं शुरू किया जाना चाहिए. हालाँकि, राज्य और जिला योजनाओं के साथ तालमेल बिठाने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई गतिविधियाँ विकास और कल्याणकारी गतिविधियों का पूरक बनें और उन्हें राज्य योजना के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के रूप में माना जाए.

अनुसूचित क्षेत्रों में पीएमकेकेकेवाई निधियों के उपयोग के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित द्वारा निर्देशित होगी:

- अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित संविधान की अनुसूची V और अनुसूची VI के साथ अनुच्छेद 244 में निहित प्रावधान

- पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधान

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006.

- प्रत्येक फाउंडेशन एक वेबसाइट तैयार करेगा और उसका रखरखाव करेगा, जिस पर सूचना उपलब्ध रहेगी तथा उसे अद्यतन रखा जाएगा.

- डीएमएफ ऐसी खरीद के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद कार्यों/सामानों की खरीद कर सकता है.

- सभी एजेंसियों और लाभार्थियों को धनराशि का हस्तांतरण उनके बैंक खाते में किया जाएगा.

प्रमुख खनन संस्थान

भारत सरकार के अधीन प्रमुख खनन संस्थानों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है:

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) – कोलकाता

इसकी स्थापना 1851 में की गई थी. इसे मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार का पता लगाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था. यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन एक संगठन है. इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय भू-वैज्ञानिक जानकारी, खनिज संसाधन मूल्यांकन, विश्लेषण, और सर्वेक्षण करना है. इसमें जमीनी, हवाई और समुद्री सर्वेक्षण, खनिज अन्वेषण, भू-तकनीकी, भू-पर्यावरण और प्राकृतिक खतरों का अध्ययन शामिल है.

राष्ट्रीय शिला यांत्रिकी संस्थान (NIRM) – बंगलुरु

इसकी स्थापना 1988 में एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान के रूप में हुई थी. यह भी भारत सरकार के खान मंत्रालय (Ministry of Mines) के अधीन कार्य करता है. यह शिला यांत्रिकी (Rock Mechanics) के क्षेत्र में कार्य करता है. यह खनन और सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं, जैसे बांधों, सुरंगों और भूमिगत बिजलीघरों के लिए तकनीकी सहायता और अनुसंधान प्रदान करता है.

राष्ट्रीय एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) – भुवनेश्वर

इसकी स्थापना 7 जनवरी 1981 को हुई थी. भारत सरकार के खान मंत्रालय के तहत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (CPSE) है. यह एक एकीकृत कंपनी है जो बॉक्साइट खनन, एल्यूमिना शोधन, एल्यूमीनियम प्रगलन और ढलाई, विद्युत उत्पादन, रेल और बंदरगाह परिचालन जैसे विभिन्न कार्यों में संलग्न है.

खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड (MECL) – नागपुर

यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण संगठन है. इसका मुख्य कार्य विभिन्न खनिजों के अन्वेषण और खोज करना है. यह खनन कंपनियों को अन्वेषण सेवाएं प्रदान करता है और देश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता का आकलन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

भारतीय खान ब्यूरो (IBM) – नागपुर

इसकी स्थापना 1 मार्च 1948 को हुई है. यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है. इसका मुख्य उद्देश्य कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आण्विक खनिज और विरल खनिजों को छोड़कर अन्य खनिजों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को सुनिश्चित करना है. यह एक सलाहकारी निकाय के रूप में भी कार्य करता है और विभिन्न विकास संबंधी गतिविधियों में शामिल होता है.

केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (CIMFR) – धनबाद

यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की एक प्रयोगशाला है. यह कोयला और खनिज उद्योगों को सुरक्षा, मितव्ययिता और लक्ष्य-आधारित उत्पादन प्राप्त करने के लिए अनुसंधान और विकास सहायता प्रदान करता है. इसमें संसाधन गुणवत्ता मूल्यांकन, कोयला विनिर्माण, कार्बनीकरण और पर्यावरण प्रबंधन जैसे क्षेत्र शामिल हैं.

राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (NML) – जमशेदपुर

यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला है. यह धातुकर्म और सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है. इसका कार्य खनिज परिष्करण, प्रक्रिया विकास, धातु घटकों के विश्लेषण और खनिज/खदान कचरे से मूल्य-वर्धित उत्पादों के विकास में अनुसंधान और तकनीकी सहायता प्रदान करना है.

हिंदुस्तान ज़िंक लिमिटेड (HZL) – उदयपुर

यह वेदांता समूह की एक कंपनी है जो भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन थी, लेकिन अब निजीकरण के बाद वेदांता समूह के नियंत्रण में है. यह सीसा, जस्ता, कैडमियम, कोबाल्ट, तांबा और अन्य कीमती धातुओं के अन्वेषण, खनन, प्रगलन और शोधन का कार्य करती है. यह सल्फ्यूरिक अम्ल और रॉक फॉस्फेट का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक है.

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (HCL) – कोलकाता

यह भारत सरकार के खान मंत्रालय के अन्तर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है. यह देश की एकमात्र ऊर्ध्वाकार एकीकृत तांबा उत्पादक कंपनी है. यह खनन से लेकर बेनिफीशिएशन, प्रगलन, शोधन और परिष्कृत तांबे की धातु के निर्माण तक की सभी प्रक्रियाओं में संलग्न है.