सिंधु घाटी सभ्यता को सैंधव या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है. यह दक्षिण एशिया के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में विकसित एक कांस्य युगीन सभ्यता थी. यह प्राचीन विश्व में मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ सबसे व्यापक और प्रारंभिक सभ्यता थी. नए शोधों के अनुसार, यह सभ्यता आज से करीब 8 हजार साल से 4 साल पूर्व तक अस्तित्व में थी. इसका विस्तार वर्तमान पाकिस्तान, उत्तर-पश्चिमी भारत और उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान के बड़े हिस्से में था. सिंधु घाटी सभ्यता प्रारंभिक मानव शहरी विकास, धातु विज्ञान, तथा हस्तशिल्प में तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है.

यह सभ्यता सिंधु नदी की जलोढ़ घाटी और उसकी सहायक नदियों के साथ-साथ घग्गर-हकरा नदी प्रणाली के किनारे विकसित हुई थी. इससे कृषि, व्यापार और बस्तियों के विकास के लिए जल संसाधन सुलभ हुआ. नदी किनारे इसका विकास होना इस सभ्यता के जल प्रबंधन प्रणालियों पर इसकी निर्भरता को दर्शाता है. घग्गर-हकरा नदी जैसी मौसमी नदियों पर निर्भरता ने उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बना दिया. इन नदियों का सूखना या मार्ग बदलना सीधे कृषि उत्पादन और शहरी जीवन को प्रभावित कर सकता था.

सिंधु घाटी सभ्यता का खोज और नामकरण

अंग्रेज खगोलशास्त्री और सर्वेक्षक चार्ल्स मैसन ने 1826 ई. में सैंधव सभ्यता का पता लगाया. उन्होंने इसका वर्णन 1842 में प्रकाशित पुस्तक में किया है. इस सभ्यता की खोज का श्रेय रायबहादुर दयाराम साहनी को दिया जाता है. इन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल पर सर्वप्रथम खुदाई करवाई. हड़प्पा इस सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल था. इसके ठीक एक वर्ष बाद, 1922 ईस्वी में, राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की. इसके बाद सर जॉन मार्शल के निर्देश पर यहाँ भी उत्खनन कार्य शुरू हुआ.

पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना ब्रिटिश राज में 1861 में हुई थी, और हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की खोज इसी कार्य की परिणति थी.

सिंधु नदी प्रणाली के जलोढ़ मैदानों में इसके शुरुआती स्थलों की पहचान और उत्खनन के कारण इसे ‘सिंधु घाटी सभ्यता’ नाम दिया गया. पुरातत्व के परंपरा अनुसार, इसे ‘हड़प्पा सभ्यता’ भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा इसका पहला उत्खनित स्थल था. बाद में घग्गर-हकरा नदी के किनारे बड़ी संख्या में स्थलों की खोज के कारण इसे “घग्गर-हकरा सभ्यता” भी कहा गया. हिन्दू धर्म में वर्णित पौराणिक सरस्वती नदी के आधार पर कुछ लोगों ने इसे “सिंधु-सरस्वती सभ्यता” तो कुछ ने आरंभिक बौद्ध सभ्यता भी कहा.

सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से यह धारणा बदल गई कि भारतीय सभ्यता आर्यों के आगमन के साथ शुरू हुई थी. इसने भारत के प्राचीन अतीत की समझ को मौलिक रूप से नया आकार दिया, एक बहुत पुरानी, स्वदेशी शहरी नींव स्थापित की.

सर्वमान्य तिथियाँ व निवासी (Accepted Dates and Residents)

रेडियो कार्बन C14 जैसी वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है. इस सभ्यता का संपूर्ण काल 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक रहा. इसमें प्रारंभिक हड़प्पा चरण (3300 ईसा पूर्व – 2600 ईसा पूर्व), परिपक्व हड़प्पा चरण (2600 ईसा पूर्व – 1900 ईसा पूर्व), और उत्तर हड़प्पा चरण (1900 ईसा पूर्व – 1300 ईसा पूर्व) शामिल हैं.

सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का महत्त्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है. सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं. इनके परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सिंधु सभ्यता में चार प्रजातियाँ निवास करती थीं- भूमध्यसागरीय, प्रोटो-ऑस्ट्रेलॉयड, अल्पाइन तथा मंगोलॉयड. सबसे ज़्यादा भूमध्यसागरीय प्रजाति के लोग थे.

भौगोलिक विस्तार

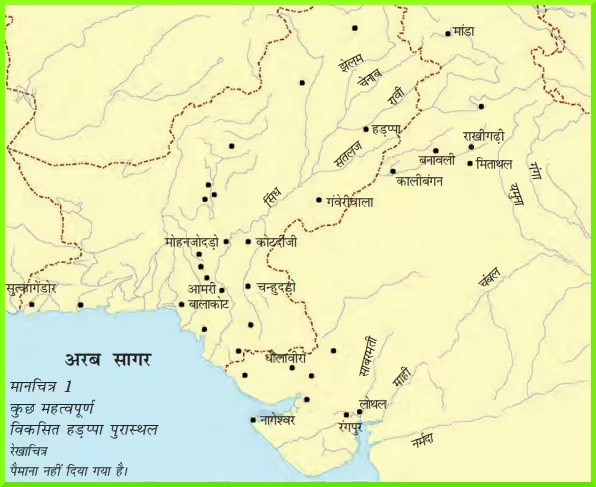

सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र एक विशाल त्रिभुज की भाँति है. यह लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. यह प्राचीन विश्व की तीन प्रारंभिक सभ्यताओं में से सबसे व्यापक थी. यह पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा तक लगभग 1600 किलोमीटर तथा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा तक लगभग 1100 किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत थी.

प्रमुख दिशाओं में विस्तार

सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तर-पश्चिमी भारत में जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर-पूर्वी अफगानिस्तान म शॉर्टुघाई तक फैले हुए थे. इसके प्रमुख सीमांत स्थल निम्नलिखित हैं:

- उत्तरी सीमा: जम्मू-कश्मीर में स्थित मांडा.

- दक्षिणी सीमा: महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित दैमाबाद या गुजरात के भगत्राव.

- पश्चिमी सीमा: पाकिस्तान के मकरान तट पर सुत्कागेन-डोर.

- पूर्वी सीमा: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर.

नगर नियोजन और वास्तुकला

सिंधु घाटी सभ्यता अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन के लिए जानी जाती है. ऐसा उस समय की अन्य सभ्यताओं में दुर्लभ थी.

ग्रिड प्रणाली पर आधारित सड़कें और जल निकासी व्यवस्था

शहरों को ग्रिड प्रणाली पर योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था. सड़कें एक-दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थीं. इससे नगर विभिन्न आयताकार खंडों में विभाजित हो जाते थे. मुख्य सड़कें उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम दिशा में संरेखित थीं. नगर नियोजन की यह विशिष्टता विभिन्न हड़प्पाई स्थलों पर समान रूप से देखी जाती है. यह अत्यंत व्यवस्थित शहरी संरचना को दर्शाता है. यह एक सुदृढ़ केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण की ओर भी संकेत करती है.

सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी प्रणाली भी विशेष थी. प्रत्येक घर में आंगन और स्नानागार होते थे. घरों का जल ढकी हुई नालियों के माध्यम से प्रवाहित होता था. नियमित अंतराल पर मैनहोल भी होते थे. ये पकी ईंटों का उपयोग करके निर्मित थे, जो उस युग के इंजीनियरिंग कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं. यह तत्कालीन निवासियों की सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति गहरी जागरूकता को भी उजागर करती हैं.

भवन निर्माण के लिए भी पकी ईंटों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता था. ईंटों का आकार मानकीकृत था. मोटाई:चौड़ाई:लंबाई का अनुपात 1:2:4 था. लेकिन, कालीबंगा में कच्ची ईंटों के प्रमाण मिले है.

दुर्ग और निचला नगर का विभाजन

अधिकांश नगरों को दो मुख्य हिस्सों में विभाजित थे. गढ़ और निचले शहर का सुसंगत विभाजन पदानुक्रमित सामाजिक संरचना और रक्षा या प्रशासनिक नियंत्रण की ओर इशारा करता है:

- पश्चिमी टीला (दुर्ग/गढ़): यह ऊँचाई पर स्थित होता था. संभवतः शासक वर्ग या महत्वपूर्ण सार्वजनिक संरचनाओं के लिए उपयोग किया जाता था. यह अक्सर किलेबंद होता था.

- पूर्वी टीला (निचला नगर): यह निचले क्षेत्र में स्थित होता था जहाँ संभवतः सामान्य जनता निवास करती थी.

चन्हूदड़ो एकमात्र ऐसा सिंधु घाटी शहर था जहाँ कोई दुर्ग नहीं था. चन्हूदड़ो एक औद्योगिक केंद्र के रूप में जाना जाता है. यहाँ गढ़ की अनुपस्थिति एक अलग सामाजिक व्यवस्था या कम केंद्रीकृत राजनीतिक संरचना का संकेत देती है.

सार्वजनिक संरचनाएँ

- विशाल स्नानागार: यह मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था. इसमें एक इंजीनियर हाइड्रोलिक प्रणाली थी. इसका उपयोग संभवतः धार्मिक या औपचारिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था.

- अन्नागार: मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों से विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं. यह अधिशेष कृषि उपज के कुशल भंडारण और वितरण प्रणाली का संकेत देते हैं. ये अक्सर दुर्ग या प्रशासनिक केंद्रों के पास स्थित होते थे. यह खाद्य संसाधनों पर केंद्रीकृत नियंत्रण का संकेत देता हैं.

विशाल स्नानागार एक साझा सांस्कृतिक या धार्मिक प्रथा का संकेत देता है. वहीं, अन्नागार केंद्रीकृत खाद्य संग्रह और वितरण को दर्शाता है. यह एक बड़ी शहरी आबादी का भरण-पोषण करने और संभावित रूप से आर्थिक अधिशेष और व्यापार का प्रबंधन करने के लिए भी आवश्यक था.

निजी आवास

प्रत्येक घर में एक रसोई घर और एक स्नानागार होता था. घरों का जल ढकी हुई नालियों के माध्यम से प्रवाहित होता था. मैनहोल युक्त नालियाँ बनी होती थीं. खिड़कियाँ आमतौर पर मुख्य सड़कों के बजाय संकरी गलियों की ओर खुलती थीं. लेकिन, लोथल का खिड़की और दरवाजा मुख्य सड़क की तरफ खुलता था. अधिकांश भवन अच्छी तरह हवादार थे. एक कमरे वाले भवन से लेकर दो मंजिला घरों तक का निर्माण हुआ था.

नगर नियोजन में व्यापक एकरूपता एक शक्तिशाली केंद्रीकृत प्राधिकरण के अस्तित्व का सबसे ठोस पुरातात्विक प्रमाण है. यह प्राधिकरण न केवल शहरी विकास की देखरेख करता था, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी उच्च प्राथमिकता देता था. यह ढकी हुई नालियों और प्रत्येक घर में स्नानागार की उपस्थिति से स्पष्ट होता है. इस स्तर की शहरी योजना और बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए महत्वपूर्ण श्रम, संसाधनों और इंजीनियरिंग ज्ञान की आवश्यकता होती होगी. यह एक मजबूत आर्थिक आधार, विशेष कौशल और संसाधन आवंटन व परियोजना प्रबंधन के लिए एक प्रभावी प्रणाली वाले समाज को दर्शाता है.

प्रमुख सैंधव स्थल

सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से अनेक महत्वपूर्ण नगर प्रकाश में आए हैं, जो इस प्रकार है:

हड़प्पा

सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1921 ई. में हड़प्पा में की गई. हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बायें तट पर स्थित है.· स्टुअर्ट पिग्गट ने इसे ‘अर्द्ध-औद्योगिक नगर’ कहा है. यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी उत्पाद और धर्म के कार्यों में संलग्न था. उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को ‘एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वाँ राजधानी’ कहा था.

नगर की रक्षा के लिये पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था. यह दुर्ग उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है. जिस टीले पर यह दुर्ग बना है उसे व्हीलर ने ‘माउंड ए-बी’ (Mound A-B) की संज्ञा प्रदान की है.

हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में बड़े-बड़े भवन की विशेषता मिलते हैं. हड़प्पाकालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरों एवं पशु दस्युओं से बचाना था.

मोहनजोदड़ो

·इसका सिंधी भाषा में अर्थ ‘मृतकों का टीला’ होता है. यह सिंध (पाकिस्तान) के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है. सर्वप्रथम इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 ई. में की थी.

मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी. वृहद् स्नानागार, मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है. इसके केंद्रीय खुले प्रांगण के बीच जलकुंड या जलाशय बना है.

तांबे तथा टिन को मिलाकर हड़प्पावासी काँसे का निर्माण करते थे. मोहनजोदड़ो से काँसे की एक नर्तकी की मूर्ति पायी गई है, जो द्रवी मोम विधि (Lost wax method) से बनी है.

मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, जबकि अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है.

चन्हूदड़ो

सिंधु घाटी सभ्यता यह नगर मोहनजोदड़ो से 130 किमी. दक्षिण-पूर्व सिंध प्रांत (पाकिस्तान) में स्थित है. इसकी सर्वप्रथम खोज 1934 ई. में एन.गोपाल मजूमदार ने की थी तथा 1935 ई. में अर्नेस्ट मैके द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया.

चन्हूदड़ो एकमात्र पुरास्थल है, जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं. चन्हूदड़ों से पूर्वोत्तर हड़प्पाकालीन संस्कृति (झूकर-झाँगर) के अवशेष भी मिले हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार-माप के बटखरे बनाने का काम होता था. अर्नेस्ट मैके ने यहाँ से मनका बनाने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की है.

लोथल

यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले के सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है. इसकी खोज सर्वप्रथम डॉ. एस.आर. राव ने 1955 ई. में की थी. यह स्थल एक प्रमुख बंदरगाह था. यह पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख स्थल था. लोथल में नगर को दो भागों में न बाँटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था.

राखीगढ़ी

यह हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित प्रमुख पुरातात्विक स्थल है. यहाँ से अन्नागार एवं रक्षा प्राचीर के साक्ष्य मिले हैं. मई 2012 में ‘ग्लोबल हैरिटेज फंड’ ने इसे एशिया के दस ऐसे ‘विरासत-स्थलों’ की सूची में शामिल किया है, जिनके नष्ट हो जाने का खतरा है.

यहाँ से हाल के समय में उत्खनन से एक महिला का कंकाल मिला है. यह अब राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित है. इन खोजों से प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा चरणों की पुष्टि होती है. इन खोजों में 4,600 साल पुराने मानव कंकाल, किलेबंदी और ईंटें शामिल हैं.

कालीबंगा

यह राजस्थान के गंगानगर ज़िले में घग्घर नदी के बायें तट पर है. कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ ‘काले रंग की चूड़ियाँ’ हैं. इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष द्वारा की गई तथा 1961 ई. में बी.बी. लाल और बी.के. थापर के निर्देशन में व्यापक खुदाई की गई.

यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है. यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा हुआ था. यहाँ से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले हैं. कालीबंगा में शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु तीन विधियों- पूर्ण समाधीकरण, आंशिक समाधीकरण एवं दाह-संस्कार के प्रमाण मिले हैं.

बनावली

हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में स्थित इस पुरास्थल की खोज 1973 ई. में आर.एस. बिष्ट ने की थी. इस स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा-पूर्व और हड़प्पाकालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं. यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था. यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला है. बनावली से अधिक मात्रा में जौ मिला है.

धौलावीरा

यह गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित है. इसकी खोज 1967 ई. में जे.पी. जोशी ने की थी. यहाँ से प्राप्त होने वाली सिंधु लिपि के 10 बड़े चिह्नों से निर्मित शिलालेख महत्वपूर्ण उपलब्धि है. धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे. नगर तीन भागों में विभाजित था- दुर्गाभाग, मध्यम नगर तथा निचला नगर. धौलावीरा से हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम (खेल का मैदान) मिला है.

कोटदीजी

कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर के पास स्थित एक प्राचीन सिंधु सभ्यता स्थल है. यह सिंधु नदी के पूर्वी तट पर मोहनजोदड़ो के सामने है. इसकी खोज धुर्ये ने 1935 में की थी, और फजल अहमद खान ने 1955-57 में इसकी नियमित खुदाई करवाई.

यह एक प्रारंभिक हड़प्पा-पूर्व स्थल है, जहाँ हड़प्पा संस्कृति से भी पहले की बस्तियों के प्रमाण मिलते हैं. यहाँ पत्थर से बनी एक दीवार के अवशेष मिले हैं, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व की मानी जाती है. खुदाई में वाणाग्र, कांस्य की चूड़ियाँ, धातु के उपकरण और हथियार प्राप्त हुए हैं. माना जाता है कि यहाँ पाषाणयुगीन सभ्यता का विकास हुआ था और पत्थरों का उपयोग घर बनाने में होता था.

रंगपुर

रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में सुकभादर नदी के समीप स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है. इस स्थल की खुदाई 1953-1954 में ए. रंगनाथ राव द्वारा की गई थी.

यह पूर्व हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन संस्कृति दोनों के अवशेष दर्शाता है. यहाँ से कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, बांट और पत्थर के फलक मिले हैं. रंगपुर से धान की भूसी के ढेर प्राप्त हुए हैं, जो चावल की खेती का प्रमाण है. यह सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणतम प्रसार के चिन्हों में से एक माना जाता है.

रोपड़ (रूपनगर)

रोपड़, जिसे अब रूपनगर के नाम से जाना जाता है, पंजाब में सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है. यह स्वतंत्रता के बाद भारत में खोजा और उत्खनित किया गया पहला सिंधु घाटी स्थल है. इसकी खोज 1950 में बी.बी. लाल ने की और यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-56 में इसका उत्खनन करवाया.

रोपड़ की खुदाई से हड़प्पा से लेकर गुप्त और मध्यकाल तक की संस्कृतियों के छह स्तरीय क्रम मिले हैं. यहाँ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के शवाधान के प्रमाण भी मिले हैं, जो किसी अन्य हड़प्पाकालीन स्थल से नहीं मिले हैं (यह नवपाषाण काल में बुर्जहोम में प्रचलित था). खुदाई में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, चर्ट, फलक और तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई हैं. यहां के मकान पत्थर और मिट्टी से बनाए जाते थे.

आलमगीरपुर

आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में यमुना की सहायक हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित है. इसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी. यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरास्थल है. आलमगीरपुर गंगा-यमुना दोआब क्षेत्र में पहला स्थल था जहाँ से हड़प्पाकालीन अवशेष मिले.

यह स्थल सैंधव सभ्यता की अंतिम अवस्था को दर्शाता है. यहाँ से मिट्टी के बर्तन, मनके, पिण्ड, और एक गर्त से रोटी बेलने की चौकी तथा कटोरे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं. हालांकि, मातृदेवी की मूर्तियाँ और मुद्राएँ नहीं मिली हैं.

सुत्कागेंडोर

सुत्कागेंडोर पाकिस्तान के वर्तमान बलूचिस्तान प्रांत में ईरान सीमा पर दाश्त नदी के किनारे स्थित है. इसे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल माना जाता है. इसकी खोज 1875 में मेजर एडवर्ड मॉकलर ने की और 1928 में ऑरेल स्टीन ने इसका विस्तृत उत्खनन किया.

यह एक तटीय स्थल था. यहां से हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व अवस्था के अवशेष मिले हैं. इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर बसाया गया था. खुदाई में मनुष्य की अस्थि-राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ और बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं. जॉर्ज एफ. डेल्स ने यहां सिंधु सभ्यता के तीन चरण पाए.

| स्थल का नाम | खननकर्ता | उत्खनन वर्ष | संबद्ध नदी | वर्तमान स्थिति |

| प्रमुख अवशेष/विशेषताएँ | ||||

| हड़प्पा | दयाराम साहनी, माधव स्वरूप वस्त, व्हीलर | 1921, 1926, 1946 | रावी | साहीवाल जिला, पंजाब, पाकिस्तान |

| कांस्य की इक्का गाड़ी, उर्वरता की देवी की मृण्मूर्ति (स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा), कांस्य दर्पण, मछुआरे का चित्र, गरुड़ की मूर्ति, बलुआ पत्थर की मानव शरीर की मूर्तियाँ, विशाल अन्नागार, सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरें | ||||

| मोहनजोदड़ो | राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल | 1922 | सिंधु | लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान |

| विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार (सबसे बड़ी इमारत), कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले पुजारी की सेलखड़ी से निर्मित प्रतिमा, बुने हुए कपास का टुकड़ा, सर्वाधिक मुहरें, 700 कुएँ, “मृतकों का टीला” | ||||

| चन्हूदड़ो | अर्नेस्ट मैके, एन.जी. मजूमदार | 1925, 1931 | सिंधु | नवाबशाह जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान |

| एकमात्र शहर जहाँ दुर्ग (Citadel) नहीं था, मनके बनाने का औद्योगिक केंद्र, विभिन्न प्रकार के मनके, उपकरण, मुहरें, शंख कार्य के प्रमाण | ||||

| लोथल | एस.आर. राव | 1954-1956 | भोगवा (साबरमती की सहायक) | अहमदाबाद जिला, गुजरात, भारत |

| विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात गोदीवाड़ा/बंदरगाह (डॉकयार्ड), पश्चिमी एशिया का प्रमुख व्यापार केंद्र, विदेशी मुहरें, “मिनी हड़प्पा”, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (2014) | ||||

| राखीगढ़ी | अमरेन्द्र नाथ, 1963 में खोज | 1997-1999 | घग्गर (प्राचीन सरस्वती/दृषद्वती) | हिसार जिला, हरियाणा, भारत |

| भारतीय क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशालतम ऐतिहासिक नगर (350 हेक्टेयर तक), दुर्ग-प्राचीर, अन्नागार, स्तम्भयुक्त वीथिका, अग्नि वेदिकाएँ, मातृदेवी अंकित लघु मुद्रा, नर कंकाल, प्री-हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा युग दोनों के प्रमाण | ||||

| कालीबंगा | अमलानंद घोष, बी.बी. लाल | 1953, 1961-1969 | घग्गर (प्राचीन सरस्वती) | हनुमानगढ़ जिला, राजस्थान, भारत |

| विश्व का सबसे प्राचीन ज्ञात जुता हुआ खेत, अग्निकुंड/अग्निवेदिकाएँ, तांबे के औजार, हथियार, मूर्तियाँ, मिट्टी पर बनी मुहरें (वृषभ व अन्य पशु), टेराकोटा की चूड़ियाँ, प्री-हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृतियों के प्रमाण | ||||

| बनावली | आर.एस. बिष्ट | 1973-1974 | रंगोई (सरस्वती की सहायक) | फतेहाबाद जिला, हरियाणा, भारत |

| खिलौना हल का मॉडल, सोने के मनके, लैपिस लाजुली, कार्नेलियन, अग्नि वेदिकाएँ, किलेबंद नगर, प्री-हड़प्पा, हड़प्पा और बारा संस्कृति के अनुक्रम | ||||

| धौलावीरा | जे.पी. जोशी, आर.एस. बिष्ट | 1967-1968, 1990-2005 | मानसर और मानहर (मौसमी धाराएँ) | कच्छ जिला, गुजरात, भारत |

| जल संग्रहण के प्राचीनतम साक्ष्य (16-20 जलाशय, बांध, भूमिगत नहरें), 10 बड़े हड़प्पा संकेतों वाला साइन बोर्ड, विशाल स्टेडियम, पत्थर से बने भवन, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (2021), सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर नगर | ||||

| कोटदीजी | फजल अहमद खाँ | सिंधु | पाकिस्तान का सिंध प्रांत | कोटदीजी |

| रंगपुर | एस. आर. राव | भादर | गुजरात का अहमदाबाद जिला | रंगपुर |

| रोपड़ | यज्ञदत्त शर्मा | सतलज | पंजाब का रोपड़ जिला | रोपड़ |

| आलमगीरपुर | खोज-यज्ञ दत्त शर्मा | हिंडन | उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला | आलमगीरपुर |

| सुत्कागेंडोर | खोज-ऑरेल स्टेन | दाशक | पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे | सुत्कागेंडोर |

हड़प्पाई लिपि

सिंधु घाटी लिपि, जिसे हड़प्पा लिपि भी कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहरों, अभिलेखों, मृद्भांडों और धातुपत्रों पर प्राप्त प्रतीक चिह्नों का एक संग्रह है. यह एक भाव-चित्रात्मक (pictographic) या लोगोसिलेबिक (logosyllabic) लिपि थी, जिसमें वस्तुओं या अवधारणाओं के सरलीकृत चित्र शामिल थे.

यह लिपि आमतौर पर दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी. लेकिन कुछ लंबे वाक्यों में “बुस्ट्रोफेडन शैली” (एक पंक्ति में दाएँ से बाएँ और अगली पंक्ति में बाएँ से दाएँ) का भी प्रयोग किया गया था. लगभग 400 से 700 विशिष्ट चिह्नों की पहचान की गई है. अधिकांश लेख बहुत छोटे हैं, औसतन 5 चिह्न प्रति लेख, और सबसे लंबा ज्ञात लेख 17 से 26 चिह्नों का है. विद्वानों ने “रीबस सिद्धांत” का प्रस्ताव किया है, जहाँ प्रतीक अप्रत्यक्ष रूप से ध्वनियों या विचारों के परिचायक हैं.

सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है. इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमारी समझ अभी भी काफी हद तक अनुमानों और भौतिक साक्ष्यों पर आधारित है. लिपि के भाषाई संबंध को लेकर विभिन्न विद्वानों ने परिकल्पनाएँ प्रस्तुत की हैं:

- द्रविड़ परिकल्पना: कुछ विद्वान (जैसे बी.ए. मुखोपाध्याय, परपोला) सिंधु लिपि का संबंध प्राचीन द्रविड़ भाषाओं (जैसे तमिल, तेलुगु) से मानते हैं.

- ब्राह्मी परिकल्पना: कुछ भाषाविदों का मत है कि इस लिपि का संबंध ब्राह्मी लिपि से है.

- संस्कृत परिकल्पना: एस.आर. राव जैसे प्रारंभिक विद्वानों ने इसे संस्कृत से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हड़प्पा और वैदिक संस्कृतियों के बीच समयरेखा में विसंगति के कारण इस सिद्धांत पर विवाद है.

सामाजिक जीवन

सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन अत्यधिक संगठित, अनुशासित और विकसित था. इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्यसागरीय माने जाते है.

सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहार और मांसाहार, दोनों ही तरह के भोजन का प्रयोग करते थे. वे ऊनी और सूती, दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे. मोहनजोदड़ो से बुने हुए कपड़े के अवशेष भी मिले हैं, जो कताई और बुनाई के ज्ञान का संकेत देते हैं. पुरुष और महिलाएँ, दोनों ही आभूषण पहनते थे, जिसमें सोने के मनके और बहुमूल्य पत्थरों के मनके शामिल थे.

समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था. हड़प्पाई लोग शांतिप्रिय अधिक थे और युद्ध प्रिय नहीं थे. यह विशेषता उन्हें समकालीन, अक्सर युद्धरत, सभ्यताओं से अलग करती है. इससे यह भी ज्ञात होता है कि उनके लिए आंतरिक व्यवस्था और आर्थिक समृद्धि सैन्य विजय से अधिक महत्वपूर्ण थी.

शांत प्रकृति संभवतः उनके जटिल शहरी जीवन और व्यापक व्यापार नेटवर्क के विकास में सहायक थी. वे गणित, धातु निर्माण, मापतोल प्रणाली, ग्रह-नक्षत्र और मौसम विज्ञान आदि की जानकारी रखते थे. वे साज-सज्जा पर भी ध्यान देते थे. यह संयोजन एक अद्वितीय सामाजिक लोकाचार को दर्शाता है, जहाँ आर्थिक और बौद्धिक उद्यम को सैन्य शक्ति पर अधिक महत्व दिया जाता था.

राजनैतिक जीवन

उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक संरचना का स्पष्ट ज्ञान नहीं हो पाया है. इस विषय में विभिन्न इतिहासकारों ने अपने अलग-अलग विचार दिए हैं, जो इस सभ्यता के शासन मॉडल की जटिलता और अद्वितीयता को दर्शाते हैं.

शासन प्रणाली पर विभिन्न मत

- जनतंत्रात्मक शासन: हंटर महोदय और अर्नेस्ट मैके का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक या एक प्रतिनिधि शासन तंत्र के माध्यम से चलता रहा होगा.

- पुरोहितों का शासन: स्टुअर्ट पिग्गट का कहना है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दो पृथक राजधानियाँ थीं और यहाँ पर पुरोहितों का शासन था. कुछ विद्वानों का मानना है कि अन्य सभ्यताओं के राजाओं के विपरीत, यहाँ पुरोहितों के पास सर्वोच्च वर्ग या शक्ति थी.

- व्यापारियों का शासन: एक लोकप्रिय विचार यह है कि हड़प्पाई लोग व्यापार-वाणिज्य में अधिक संलग्न थे. इसलिए यहाँ पर संभवतः शिल्पियों और व्यापारियों का शासन था. यह माना जाता है कि पूरे सिंधु सभ्यता के क्षेत्र का शासन “बणिकों की एक समिति” (व्यापार प्रधान लोगों का समूह) द्वारा संचालित होता रहा होगा.

- राजतंत्र: कुछ स्रोतों में इसे राजतंत्रात्मक भी कहा गया है, जहाँ राजा दुर्गों का उपयोग अपनी सत्ता के लिए करते थे.

केंद्रीय शक्ति के प्रमाण

मोहनजोदड़ो या हड़प्पा में किसी भव्य शाही मकबरे या किसी एक शासक के बड़े पैमाने पर चित्रण का अभाव है. यह अन्य समकालीन सभ्यताओं में आम था. इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की केंद्रीय सत्ता एक पारंपरिक राजशाही नहीं हो सकती थी. इसके बजाय, सिंधु सभ्यता के संपूर्ण विस्तार क्षेत्र में बाटों का आकार एक समान होना, मुहरों का पाया जाना, और नगर नियोजन व्यवस्था में एकरूपता इस बात का प्रमाण है कि शासन का संचालन एक केंद्रीय शक्ति द्वारा होता था.

यदि प्रत्येक नगर का शासन स्वतंत्र होता, तो शायद यह एकरूपता और व्यापारिक संबंध देखने को नहीं मिलते. यह एक ऐसा शक्तिशाली और प्रभावी केंद्रीय शासन मॉडल था, जो संभवतः व्यापारियों की एक समिति, एक पुरोहित अभिजात वर्ग, या एक कुलीनतंत्र द्वारा संचालित था. सत्ता समूह ने व्यक्तिगत महिमा या सैन्य विस्तार के बजाय नागरिक व्यवस्था और आर्थिक दक्षता को प्राथमिकता दी होगी. इस अद्वितीय राजनीतिक संरचना ने ही सदियों तक उल्लेखनीय स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने में मदद की.

आर्थिक जीवन और अर्थव्यवस्था

सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा उद्योग पर आधारित था, जो एक परिष्कृत और परस्पर जुड़ी वाणिज्यिक प्रणाली को दर्शाता है.

कृषि

कृषि यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा था. मुख्यतः गेहूँ, जौ, राई, मटर, ज्वार और केला जैसी फसलें उगाई जाती थीं. सैंधव निवासी विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारम्भ करने वाले थे. इसके अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं.

किसान अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज का उत्पादन करते थे. अतिरिक्त अन नगर के अन्नागारों में सुरक्षित रखा जाता था. सिंचाई, बुवाई और कटाई का ज्ञान था. हल से जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा से मिले हैं. खेती के लिए पत्थर और कांस्य से बने उपकरणों और औजारों का प्रयोग किया जाता था. कृषि अधिशेष, विशेषकर कपास का उत्पादन, शहरीकरण और औद्योगिक का आधार बना.

पशुपालन

कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी बहुतायत में किया जाता था. बैल, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ते, खरगोश, हिरन और कूबड़दार वृषभ आदि पशुओं को पाला जाता था. कूबड़दार वृषभ का मुहरों पर अंकन बहुतायत में मिलता है. बैल और भैंस का उपयोग बैलगाड़ी और भैंसागाड़ी में यातायात के लिए किया जाता था. सुरकोटड़ा, लोथल और रंगपुर से घोड़े से परिचित होने के साक्ष्य मिले हैं.

उद्योग

वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था. मोहनजोदड़ो से प्राप्त बुने हुए कपड़े से पता चलता है कि सिंधु निवासी कताई और बुनाई से अच्छी तरह परिचित थे. मनके बनाने का कार्य (चन्हूदड़ों एक औद्योगिक केंद्र), धातु कर्म (तांबा, कांसा, सीसा, टिन), और मुहरें बनाना भी महत्वपूर्ण उद्योग थे. इन्हें लॉस्ट वैक्स कास्टिंग (cire-perdue) तकनीक का भी ज्ञान था. इसका उपयोग कांसे की नर्तकी की मूर्ति जैसी प्रतिमाओं के निर्माण में होता था.

व्यापार

सिंधु घाटी के लोग व्यापार पर बहुत अधिक निर्भर थे. उन्होंने आंतरिक तथा बाह्य दोनों तरह के व्यापक व्यापारिक नेटवर्क स्थापित किए थे. व्यापार मुख्य रूप से वस्तु विनिमय प्रणाली (Barter System) पर आधारित था. ऐसा उस समय नोट या सिक्कों का चलन नहीं होने के कारण था.

मेसोपोटामिया (सुमेर) और मिस्र जैसे दूरस्थ देशों के साथ व्यापारिक संबंध के साक्ष्य मिले है. मेसोपोटामियाई मुहरों और कार्नेलियन मोतियों की उपस्थिति लंबी दूरी के व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को दर्शाती है. लोथल (गुजरात में) का बड़ा बंदरगाह समुद्री मार्ग से व्यापार का सबूत है.

वस्त्र (विशेषकर उच्च गुणवत्ता वाला कपास), मिट्टी के बर्तन, आभूषण, और कृषि उत्पाद प्रमुख व्यापारिक वस्तुएँ थीं. बहुमूल्य पत्थर (लैपिस लाजुली) और धातुएँ (सोना, चाँदी, टिन) आयात की जाती थीं. तैयार माल, कपास और अनाज का निर्यात किया जाता था. व्यापार संतुलन हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था.

व्यापार को व्यवस्थित करने और सामान की पहचान के लिए मुहरों का उपयोग किया जाता था, जो आज के ब्रांड लोगो या ट्रेडमार्क की तरह काम करती थीं. मानकीकृत बाट और माप कुशल व्यापार और निष्पक्ष लेनदेन की सुविधा प्रदान करते थे.

धार्मिक जीवन

सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन प्रकृति और उर्वरता पर अत्यधिक केंद्रित था, जिसमें मातृ देवी और देवताओं दोनों की उपासना की जाती थी.

मुख्य उपासनाएँ

- मातृ देवी की उपासना: हड़प्पा से प्राप्त बड़ी संख्या में टेराकोटा की नारी मूर्तियों मिली है. इनमें एक नारी के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है. इससे ज्ञात होता है कि धरती को उर्वरता की देवी मानकर पूजा जाता था.

- पशुपति महादेव: मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर पद्मासन की मुद्रा में एक तीन मुख वाला पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है. इसके सिर पर तीन सींग हैं और वह गैंडा, भैंस, हाथी, बाघ और दो हिरण जैसे जानवरों से घिरा है. इसे पशुपति महादेव (प्रोटो-शिव) का रूप माना गया है. यह जानवरों के भगवान शिव के पुनर्जन्म का प्रतीक है.

अन्य पूजा पद्धतियाँ

- वृक्ष पूजा: वृक्ष विशेषकर पीपल के पेड़ की पूजा काफी प्रचलित थी. एक मुहर पर देवता को पीपल के पेड़ की शाखाओं के बीच दिखाया गया है, जिसकी एक भक्त पूजा कर रहा है.

- पशु पूजा: पशु-पूजा का भी चलन था. एक सींग वाले जानवर (संभवतः गैंडा या यूनिकॉर्न) और कूबड़ वाले वृषभ (सांड) की पूजा की जाती थी. इनका अंकन मुहरों पर मिलते हैं. पवित्र पक्षी के रूप में फाख्ता (कबूतर) को पूजा जाता था.

- लिंग और योनि पूजा: पत्थरों पर लिंग और स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं, जो शिव और पार्वती के शिवलिंग रूप की पूर्व-पूजा का संकेत देते हैं.

- जल पूजा: मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार संभवतः अनुष्ठानिक स्नान या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग होता था. यह जल पूजा के महत्व को दर्शाता है.

- अग्नि पूजा: गुजरात के लोथल तथा राजस्थान के कालीबंगा की खुदाई में अग्निकुंड (हवन कुंड) और अग्निवेदिकाएँ मिली हैं.

धार्मिक इमारतें और अंधविश्वास

धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई थीं, लेकिन मंदिरों के स्पष्ट प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं. स्वास्तिक चिह्न संभवतः हड़प्पा सभ्यता की ही देन है. सिंधु घाटी सभ्यता में एक प्रसिद्ध “पुजारी-राजा” (Priest-King) की मूर्ति मिली है, जिसे साधु के रूप में भी व्याख्यायित किया जाता है. यह मूर्ति मोहनजोदड़ो में पाई गई थी और इसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध पत्थर की मूर्तियों में से एक माना जाता है. यह मूर्ति एक पुरुष की है, जो दाहिने हाथ से बाएं कंधे को ढकने वाले शॉल में लिपटा हुआ है.

पशुपति की शिव से पहचान और लिंग-योनि पूजा के प्रमाण बाद की हिंदू परंपराओं के साथ एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक निरंतरता का संकेत देते हैं. वहीं, स्वस्तिक, पीपल के पेड़, और हाथ से बाएं कंधे को ढकने वाले शॉल में लिपटा पुजारी-राजा बौद्ध धर्म से जुड़ाव दर्शाता है. इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के चिन्ह बाद में भी भारतीय परम्परा और सभ्यताओं में कायम रही.

सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण

सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा पूर्व से माना जाता है, और 1700 ईसा पूर्व तक आते-आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे. इस महान सभ्यता के पतन के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हैं, और विद्वानों ने पुरातात्विक स्रोतों के अध्ययन के आधार पर कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं.

विभिन्न विद्वानों के मतों का विश्लेषण

- जलवायु परिवर्तन और शुष्कता (सबसे अधिक स्वीकृत): कई विद्वान अब मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ. लगभग 2000 ईसा पूर्व से शुरू हुई मानसूनी वर्षा में धीरे-धीरे कमी (पूर्व की ओर खिसकना) और सरस्वती नदी का सूखना (लगभग 1900 ईसा पूर्व) मुख्य कारण माना जाता है. इससे कृषि (अर्थव्यवस्था का आधार) प्रभावित हुई, जिससे फसलें खराब हुईं, भुखमरी और बीमारियाँ फैलीं. कंकालों के साक्ष्य से पता चलता है कि कई लोग मलेरिया से मरे, जो अक्सर मच्छरों से फैलता है.

- भीषण बाढ़ और भूकंप: मोहनजोदड़ो जैसे कई स्थलों पर बाढ़ के प्रमाण मिले हैं. मोहनजोदड़ो की खुदाई सात परतों में की गई है, जिसका अर्थ है कि यह शहर लगभग सात बार बाढ़ से प्रभावित हुआ होगा. भूकंप और टेक्टोनिक गतिविधि से बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचाने के साथ व्यापार नेटवर्क भी बाधित हुआ होगा. सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन से मोहनजोदड़ो जैसे कुछ शहरों का पतन हुआ होगा.

- आर्य आक्रमण सिद्धांत: ब्रिटिश पुरातत्वविद् मॉर्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों ने एक समय यह सिद्धांत दिया था कि खानाबदोश, इंडो-यूरोपीय जनजाति (आर्य) ने सिंधु नदी घाटी पर आक्रमण कर इसे जीत लिया था. सिंधु घाटी सभ्यता का अंत लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था, जबकि आर्यों का आगमन भारतीय उपमहाद्वीप में 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था. इस तरह दोनों में 200 वर्षों का अंतराल देखने को मिलता है. व्हीलर ने स्वयं बाद में स्वीकार किया कि इस सिद्धांत को सिद्ध नहीं किया जा सकता. कई विद्वान अब भी इंडो-आर्यन प्रवासन सिद्धांत में विश्वास करते हैं.

- पर्यावरणीय असंतुलन और संसाधनों का अत्यधिक दोहन: डी.पी. अग्रवाल और सूद ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि बढ़ती शुष्कता और घग्गर-हकरा नदी के सूखने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ. पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हड़प्पा क्षेत्र में नमी में हल्की कमी भी इसे पूर्ण रूप से शुष्क बना सकती थी.

- व्यापार नेटवर्क में गिरावट और प्रशासनिक शिथिलता: मेसोपोटामिया जैसे प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ व्यापारिक नेटवर्क की गिरावट ने भी इसके पतन में योगदान दिया होगा. सभ्यता के अंत में बुनियादी ढाँचे का पतन होना शुरू हो गया था. उन्नत जल निकासी प्रणाली और स्नानागार अवरुद्ध हो गए या उनके ऊपर निर्माण कर दिया गया. लेखन प्रणाली गायब होने लगी और व्यापार व कराधान के लिए उपयोग किए जाने वाले मानकीकृत बाट और माप प्रचलन से बाहर हो गए. ऐसा संसाधनों, जनशक्ति या प्रभावी नेतृत्व की कमी के कारण हुआ होगा, जिससे शहरी क्षेत्रों के भीतर अर्थव्यवस्था और नागरिक व्यवस्था टूट गई.

पतन से संबंधित विद्वानों के मत

| विद्वान | पतन के कारण |

| गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर | बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण |

| जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं एस. आर. राव | बाढ़ |

| ऑरेल स्टेन, अमलानंद घोष | जलवायु परिवर्तन |

| एम. आर. साहनी | भूगर्भीय परिवर्तन/जलप्लावन |

| जॉन मार्शल | प्रशासनिक शिथिलता |

| के. यू. आर. केनेडी | प्राकृतिक आपदा (मलेरिया, महामारी) |

सैंधव सभ्यता की देन

सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप और विश्व इतिहास को कई महत्वपूर्ण देन दी हैं, जो इसकी उन्नत प्रकृति और दूरगामी प्रभाव को दर्शाती हैं. सिंधु घाटी सभ्यता ने शहरी नियोजन, इंजीनियरिंग, कला, शिल्प, कृषि और व्यापार में अभूतपूर्व योगदान दिए. इन नवाचारों ने न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बाद की संस्कृतियों को आकार दिया, बल्कि समकालीन सभ्यताओं से एक अद्वितीय मार्ग का प्रदर्शन किया, जिसमें नागरिक व्यवस्था, व्यापार और पर्यावरणीय अनुकूलन पर जोर दिया गया.

सैंधव सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रहीं. इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं- दशमलव पद्धति पर आधारित माप-तौल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कें एवं नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद का प्रचलन, मातृदेवी की पूजा, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग एवं योनि पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्त्व, स्वास्तिक, चक्र आदि प्रतीक के रूप में ताबीज, तंत्र-मंत्र का प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या यज्ञ, मुहरों का उपयोग, इक्कागाड़ी एवं बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि.

सैंधव सभ्यता की एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है. पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ. हड़प्पावासी संभवतः पहिएदार परिवहन के लिए बैलगाड़ियों का उपयोग करने वाले पहले लोगों में से थे. विश्व में सर्वप्रथम वस्त्र के लिए कपास की खेती इनका अमूल्य योगदान है. इनका तांबा, कांस्य, सीसा और टिन के साथ धातु कर्म में विशेषज्ञता भी महत्वपूर्ण तथ्य है.

सिंधु घाटी सभ्यता की खोज ने भारतीय सभ्यता के इतिहास को लगभग 1500 वर्ष पीछे धकेल दिया. इससे यह स्थापित हुआ कि भारत में शहरी सभ्यता आर्यों के आगमन से बहुत पहले मौजूद थी. यह एक महत्वपूर्ण बौद्धिक देन है जिसने भारतीय इतिहास की समझ को मौलिक रूप से बदल दिया.