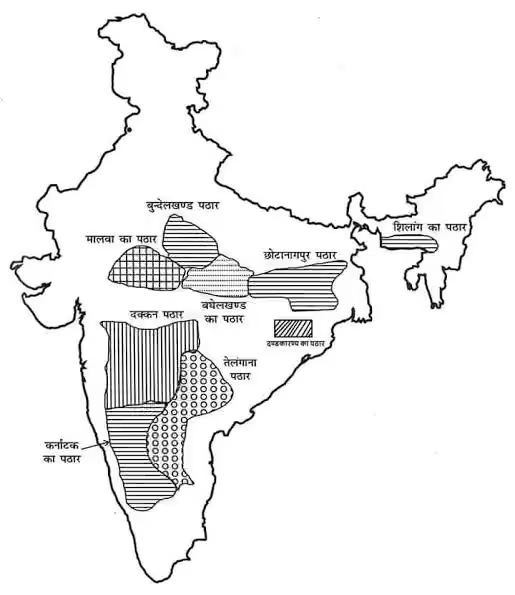

भारत का प्रायद्वीपीय पठार एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला भूखंड है, जिसका विस्तार उत्तर-पश्चिम में अरावली पर्वतमाला व दिल्ली, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों, पश्चिम में गिर पहाड़ियों, दक्षिण में इलायची (कार्डमम) पहाड़ियों तथा उत्तर-पूर्व में शिलॉंग एवं कार्बी-एंगलोंग पठार तक है. इसकी औसत ऊँचाई 600-900 मीटर है.

यह गोंडवानालैंड के टूटने एवं उसके उत्तर दिशा में प्रवाह के कारण बना था. अतः यह प्राचीनतम भू-भाग पैंजिया का एक हिस्सा है, जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है. सामान्यतः प्रायद्वीपीय की ऊँचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती चली जाती है, यही कारण है कि प्रायद्वीपीय पठार की अधिकांश नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व की ओर होता है.

प्रायद्वीपीय पठार का ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, जो सोन, चंबल और दामोदर नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है. दक्षिणी भाग में इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी नदियों के प्रवाह से स्पष्ट है. प्रायद्वीपीय नदियों में नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ अपवाद है, क्योंकि इनके बहने की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर होती है. ऐसा भ्रंश घाटी से होकर बहने के कारण है.

प्रायद्वीपीय पठार को ‘पठारों का पठार’ कहते हैं, क्योंकि यह अनेक पठारों से मिलकर बना है-

- केंद्रीय उच्च भूमि

- पूर्वी पठार,

- उत्तर-पूर्वी पठार,

- दक्कन का पठार

| गुजरात की प्रमुख पहाड़ियाँ (उत्तर से दक्षिण के क्रम में) |

| कच्छ पहाड़ी (Kutch Hills) मांडव पहाड़ी (Mandav Hills) बरदा पहाड़ी (Barda Hills) गिरनार पहाड़ी (Girnar Hills) गिर पहाड़ी (Gir Hills) |

इस लेख में प्रायद्वीपीय पठारों के अतिरिक्त भारत के कुछ पर्वतीय व तटीय क्षेत्रों का भी वर्णन हैं. ये क्षेत्र भी प्रायद्वीपीय पठार से या तो सम्बद्ध या प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में स्थित हैं. तो आइए हम विस्तार से प्रायद्वीपीय पठार का अध्ययन करते हैं…

केंद्रीय उच्च भूमि (The Central Highlands)

केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाता है-

- अरावली पर्वत श्रेणी

- मेवाड़ का पठार

- मालवा का पठार

- विंध्य श्रेणी

- बुंदेलखंड का पठार

- सतपुड़ा श्रेणी

अरावली पर्वत श्रेणी (The Aravali Range)

अरावली पर्वत का विस्तार उत्तर-पूर्व में दिल्ली रिज से लेकर दक्षिण-पश्चिम में गुजरात के पालनपुर तक लगभग 800 किमी. है. यह प्राचीनतम मोड़दार ‘अवशिष्ट पर्वत’ (Residual Mountain) का उदाहरण है जो राजस्थान बांगर को केंद्रीय उच्च भूमि से अलग करने वाली संरचना है. इसकी उत्पत्ति प्री-कैंब्रियन काल में हुई थी. अरावली को अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है.

अरावली संरचना पश्चिमी भारत का मुख्य ‘जल विभाजक’ है जो राजस्थान मैदान के अपवाह क्षेत्र को गंगा के मैदान के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है. ‘लूनी नदी’ इस पर्वत से निकलने वाली राजस्थान मैदान की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नदी है जो राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल से होते हुए गुजरात के कच्छ के रण में विलीन हो जाती है. इसलिये यह एक अतः स्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है. अरावली से निकलने वाली सुकरी और जवाई नदियाँ लूनी नदी की महत्त्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं.

अरावली पर्वतमाला पश्चिमी भारत की एक मुख्य ‘जलवायु विभाजक’ भी है जो पूरब के अपेक्षाकृत अधिक वर्षा वाले क्षेत्र को पश्चिम के अर्द्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश से अलग करती है. उत्तर-पश्चिम भारत में ये क्षेत्र खनिज संसाधनों, जैसे- तांबा, सीसा, जस्ता, अभ्रक तथा चूना पत्थर के भंडार की दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण है.

अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर ‘गुरु शिखर’ है, जो ‘आबू पहाड़ी’ पर स्थित है. इसी आबू पहाड़ी में ‘जैनियों’ का प्रसिद्ध धर्मस्थल ‘दिलवाड़ा जैन मंदिर’ स्थित है जबकि अन्य शिखर ‘कुंभलगढ़’ है.

मेवाड़ का पठार

मेवाड़ के पठार का विस्तार राजस्थान व मध्य प्रदेश में है. मेवाड़ पठार, अरावली पर्वत को मालवा के पठार से अलग करने वाली संरचना है. यह अरावली पर्वत से निकलने वाली बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है. बनास नदी चंबल नदी की एक महत्त्वपूर्ण सहायक नदी है.

मालवा का पठार

मध्य प्रदेश में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को ‘मालवा का पठार’ कहते हैं. मालवा पठार को राजस्थान में ‘हाड़ौती का पठार’ कहते हैं. इसका विस्तार दक्षिण में विंध्य संरचना, उत्तर में ग्वालियर पहाड़ी क्षेत्र, पूर्व में बुंदेलखंड व बघेलखंड तथा पश्चिम में मेवाड़ पठारी क्षेत्र तक है.

यहाँ बेसाल्ट चट्टान में अपक्षरण (Weathering) के कारण काली मृदा का विकास हुआ है. इसलिये मालवा पठारी क्षेत्र कपास की कृषि के लिये उपयोगी है. चंबल, नर्मदा व तापी यहाँ को प्रमुख नदियाँ हैं. चंबल नदी घाटी भारत में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है, जिसे ‘बीहड़ या उत्खात भूमि’ कहते हैं.

बुंदेलखंड का पठार

इसका विस्तार ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में है. इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सात ज़िले (जालौन, झाँसी, ललितपुर, चित्रकूट, हमीरपुर, बांदा, महोबा) तथा मध्य प्रदेश के आठ ज़िले (दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, विदिशा) आते हैं. यहाँ की ग्रेनाइट व नीस चट्टानी संरचना में अपक्षय व अपरदन की क्रिया होने के कारण लाल मृदा का विकास हुआ है.

बुंदेलखंड के पठार में यमुना की सहायक चंबल नदी के द्वारा बने महाखड्डों को ‘उत्खात भूमि का प्रदेश’ कहते हैं. बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र होने के कारण केंद्रीय उच्च भूमि को आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़ा क्षेत्र है. मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित बघेलखंड का पठार केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करता है.

विंध्य श्रेणी

इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है. इसे गुजरात में ‘जोबट हिल’ और बिहार में ‘कैमूर हिल’ कहते हैं. विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है, जो विंध्य पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग करती है. विंध्य श्रेणी, कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है, जिसमें विंध्यचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं.

लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिज संसाधनों का अभाव है, परंतु भवन निर्माण के पदार्थों के भंडार की दृष्टि से इसका आर्थिक महत्त्व सबसे अधिक है. यह पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत को मुख्य जल विभाजक भी है क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है.

सतपुड़ा श्रेणी

यह भारत के मध्य भाग में स्थित है, जिसका विस्तार गुजरात से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ एवं छोटानागपुर के पूरब तक है. यह पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है.

यह एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है. यह पर्वत श्रेणी नर्मदा और तापी नदियों के बीच जलविभाजक का कार्य करती है.

इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी ‘धूपगढ़’ (1,350 मी.) है जो महादेव पर्वत पर स्थित है. मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी ‘अमरकंटक’ (1,063 मी.) है, (कुछ अन्य स्रोतों में इसकी कई अन्य ऊँचाईयाँ दी गई हैं). यहाँ से नर्मदा व सोन नदी का उद्गम हुआ है.

पूर्वी पठार (Eastern Plateau)

इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है –

- छोटानागपुर का पठार

- छत्तीसगढ़ बेसिन/महानदी बेसिन

- दंडकारण्य का पठार

छोटानागपुर का पठार

इसका विस्तार मुख्यतः झारखंड में है. इसके अलावा, दक्षिणी बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला और ओडिशा का उत्तरी क्षेत्र भी छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में आते हैं. इस पठार के उत्तर-पूर्व में राजमहल पहाड़ी, उत्तर में हज़ारीबाग का पठार तथा दक्षिण में राँची का पठार है. इन तीनों संरचनाओं को संयुक्त रूप से छोटानागपुर पठार क्षेत्र में शामिल किया जाता है.

दामोदर नदी, राँची के पठार को हज़ारीबाग के पठार से अलग करती है. यह छोटानागपुर के पठार की सबसे बड़ी नदी है. दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है. राँची पठार से निकलने वाली स्वर्ण रेखा नदी, छोटानागपुर की दूसरी सबसे बड़ी नदी है. राँची के समीप इस नदी पर ‘हुंडरू जलप्रपात’ है.

हज़ारीबाग पठार की चोटी ‘पारसनाथ हिल’ छोटानागपुर पठार की सबसे ऊँची चोटी है. यह जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है. छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से निर्मित उच्च स्थलाकृति या द्रोप रूपीय स्थलाकृति को ‘पाट-भूमि‘ (Pat Land) कहते हैं भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से पाट क्षेत्र एक ‘उत्थित भूखंड’ का उदाहरण है.

छत्तीसगढ़ बेसिन/महानदी बेसिन

छत्तीसगढ़ बेसिन का विस्तार छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्यों में है, जिसका निर्माण अवतलन या धँसाव की प्रक्रिया द्वारा हुआ है. छत्तीसगढ़ बेसिन, छोटानागपुर के राँची पठार को दंडकारण्य पठार से अलग करता है तथा स्वयं महानदी के द्वारा छोटानागपुर पठार के राँची पठार से अलग होता है.

यहाँ पर महानदी तथा उसकी सहायक नदियाँ- शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब आदि प्रवाहित होती हैं. छत्तीसगढ़ बेसिन में गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है, जिसके कारण ही यहाँ कोयला भंडार की प्रचुर उपलब्धता है.

दंडकारण्य का पठार

इसका विस्तार ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना तक है. अतः यह भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है. यह अत्यंत ही ऊबड़-खाबड़ एवं अनुत्पादक क्षेत्र है, लेकिन खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है. गोदावरी की सहायक नदी ‘इंद्रावती’ का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है. भारत में ‘टिन धातु’ दंडकारण्य पठार में स्थित ‘बस्तर’ क्षेत्र में पाई जाती है.

उत्तर-पूर्वी पठार (North-Eastern Plateau)

मेघालय का पठार

उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार, प्रायद्वीपीय पठार (छोटानागपुर का पठार) का ही पूर्वी विस्तार है, जो ‘राजमहल-गारो गैप’ अथवा ‘मालदा गैप’ के द्वारा अलग हुआ है. इस पठार में पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया तथा मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, जो प्राचीन चट्टानों से बनी हैं. गारो, खासी, जयंतिया इस पठार में निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ हैं.

खासी पर्वतीय क्षेत्र का ‘कीप’ रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण ही यहाँ औसत से अधिक वर्षा होती है. यही कारण है कि यहीं खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित ‘मासिनराम’ एवं ‘चेरापूंजी’ विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं. औसत से अधिक वर्षा होने के कारण ही यहाँ ‘लैटेराइट मिट्टी’ तथा सदाबहार वनों का विकास हुआ है.

यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित ‘शिलॉन्ग रेंज’ सबसे ऊँचा पर्वतीय क्षेत्र है, इसलिये इसे ‘शिलॉन्ग का पठार’ के नाम से भी जाना जाता है. इस क्षेत्र की सबसे ऊँची चोटी ‘नॉनक्रेक’ (मेघालय में अवस्थित) है.

मालदा गैप या राजमहल-गारो गैप

इसकी उत्पत्ति ‘प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के दौरान धँसाव की प्रक्रिया’ के कारण हुई है. इसके द्वारा छोटानागपुर का राजमहल पर्वत, मेघालय के गारो पर्वत से अलग होता है, इसलिये इसे ‘राजमहल-गारो गैप’ कहते हैं. जबकि पश्चिम बंगाल में इसे ‘मालदा गैप’ कहते हैं.

गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का मालदा/राजमहल गैप में निक्षेपण से डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है. इस डेल्टाई मैदान में ‘पीट मृदा’ की उपलब्धता के कारण ही ‘मैंग्रोव वनस्पति’ का विकास हुआ है. इस क्षेत्र में पाया जाने वाला ‘सुंदरवन’ भारत के सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है.

दक्कन का पठार (The Deccan Plateau)

इस पठार का विस्तार तापी नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है. इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है –

- दक्कन ट्रैप

- कर्नाटक का पठार

- आंध्र का पठार

दक्कन ट्रैप (Deccan Trap)

महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ ‘काली मिट्टी’ का विकास हुआ है इसलिये यह क्षेत्र कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है. इसका विस्तार 16° उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तर-पूर्व में नागपुर तक है. इसी पठारी क्षेत्र से गोदावरी नदी प्रवाहित होती है. सतमाला, अजंता, बालघाट और हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियाँ का विस्तार भी इसी पठारी क्षेत्र में है.

कर्नाटक का पठार

कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को ‘मलनाड’ कहते हैं. ‘बाबा बूदान’ यहाँ का सबसे ऊँचा पर्वतीय क्षेत्र है तथा ‘मूलयानगिरी’ (मुलनगिरी) इसकी सबसे ऊँची चोटी है. (ऑक्सफ़ोर्ड एटलस में कुद्रेमुख को बाबा बूदान की सबसे ऊँची चोटी दर्शाया गया है).

मलनाड से संलग्न पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊँचे पठारी क्षेत्र को ‘मैदान’ कहते हैं, जिसमें औसत से अधिक ऊँचे मैदानी क्षेत्र को ‘बंगळूरू का पठार’ एवं ‘मैसूर का पठार’ के नाम से जाना जाता है. कर्नाटक में धारवाड़ संरचना का विकास होने के कारण पठारी क्षेत्र धात्विक खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है. यहाँ लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार है, जिसके लिये बाबा बूदान पर्वतीय क्षेत्र अधिक महत्त्वपूर्ण है.

मैसूर के पठार में ही कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है. कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती व भीमा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं. शरावती नदी पर भारत का महत्त्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसे ‘जोग या गरसोप्पा’ जलप्रपात कहते हैं. इसे ‘महात्मा गांधी’ जलप्रपात भी कहते हैं. कुंचोकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात (455 मीटर) है, जो कि शिमोगा ज़िले (कर्नाटक) में ‘वाराही नदी’ पर है(वर्तमान स्रोतों के आधार पर).

आंध्र का पठार

आंध्र के पठार के अंतर्गत ‘रायलसीमा का पठार’ तथा ‘तेलंगाना के पठार’ को शामिल किया जाता है. कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को ‘रायलसीमा का पठार’ कहते हैं, जहाँ वेलीकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई पर्वतों का विस्तार है, जबकि कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को ‘तेलंगाना का पठार’ कहते हैं.

तेलंगाना के पठार का ऊपरी हिस्सा पठारी है तथा दक्षिणी हिस्सा उपजाऊ मैदान है. कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में ‘कोल्लेरू झील’ अवस्थित है, जो एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि है.

दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र (Southern Mountainous Region)

दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरि, अन्नामलाई, कार्डमम तथा तमिलनाडु में स्थित पालनी पहाड़ियाँ आदि आती हैं. दोडाबेटा, नीलगिरि पर्वत की सबसे ऊँची चोटी है, जबकि माकुर्ती (Makurti) इसकी दूसरी सबसे ऊँची चोटी है. प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ‘उदगमंडलाम या ऊटी’ नीलगिरि में ही अवस्थित है.

अन्नामलाई पर्वत की चोटी ‘अनाईमुड़ी’ (2,695 मी.) दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है, जबकि कार्डमम, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है एवं यह केरल व तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है. नीलगिरि और अन्नामलाई के बीच ‘पालघाट दर्रा’ स्थित है, जो पलक्कड़ को कोयंबटूर से जोड़ता है, जबकि अन्नामलाई और कार्डमम के बीच ‘सेनकोटा दर्रा’ अवस्थित है, जो ‘तिरुवनंतपुरम’ को ‘मदुरै’ से जोड़ता है. प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ‘कोडाईकनाल’ पालनी पहाड़ियों में ही स्थित है.

केरल के नीलगिरि पर्वतीय क्षेत्र में स्थित शांत घाटी (Silent Valley) सर्वाधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है.

| पर्वत | अवस्थिति |

| नीलगिरि पर्वत | केरल-तमिलनाडु |

| अन्नामलाई पर्वत | केरल-तमिलनाडु |

| कार्डमम पर्वत | केरल-तमिलनाडु |

| पालनी पर्वत | तमिलनाडु |

| शेवरॉय पर्वत | तमिलनाडु |

| जवादी पर्वत | तमिलनाडु |

| पालकोंडा पर्वत | आंध्र प्रदेश |

| वेलीकोंडा पर्वत | आंध्र प्रदेश |

| नल्लामलाई पर्वत | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना |

पश्चिमी घाट

पश्चिमी घाट का विस्तार अरब सागर तट के समांतर लगभग 1,600 कि.मी. की लंबाई में है. पश्चिमी घाट को ‘सह्याद्रि’ भी कहा जाता है, इस क्षेत्र की औसत ऊँचाई लगभग 1,000–1,300 मीटर है. महाबलेश्वर, कलसूबाई, हरिश्चंद्र आदि यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं. यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने (महाराष्ट्र-गुजरात की सीमा) से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है.

यह वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है. इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवानालैंड के विभाजन से निर्मित कगार तथा स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसंवलन के कारण हुआ है. इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा है. महाबलेश्वर के पास ही गोदावरी, भीमा और कृष्णा आदि नदियों का उद्गम स्थान है. यहाँ की नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वारनदमुख (एस्चुअरी) का निर्माण करती हैं.

पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है. यूनेस्को ने 2012 में इस क्षेत्र को ‘विश्व धरोहर स्थल‘ घोषित किया था.

पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम (उत्तर से दक्षिण)

- नीलगिरि पहाड़ी

- अन्नामलाई पहाड़ी

- इलायची पहाड़ी (कार्डमम पहाड़ी)

पूर्वी घाट

भारत का पूर्वी घाट एक असतत श्रृंखला के रूप में ओडिशा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी तथा पलार आदि बड़ी नदियों द्वारा विच्छेदित होकर एवं अत्यधिक अपरदन के कारण पूर्वी घाट की औसत ऊँचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम (लगभग 1,100 मी.) है. पूर्वी घाट के मध्य भाग में दो समानांतर पहाड़ियाँ पाई जाती है जिनमें से पूर्वी पहाड़ियों को वेलीकोंडा श्रेणी और पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा श्रेणी कहा जाता है.

पूर्वी घाट के मध्य भाग में शीयर, तीव्र ढाल सहित अत्यधिक विषुव एवं उबड़-खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों का निर्माण हुआ है जिसे जावादी, शेवरॉय आदि पहाड़ियों के रूप में देखा जा सकता है जो अंत में नीलगिरि में मिल जाते हैं.

पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का क्रम (उत्तर से दक्षिण)

| पहाड़ी | राज्य |

| नल्लामलाई पहाड़ी | आंध्र प्रदेश |

| वेलीकोंडा पहाड़ी | आंध्र प्रदेश |

| पालकोंडा पहाड़ी | आंध्र प्रदेश |

| नागरी पहाड़ी | आंध्र प्रदेश |

| जवादी पहाड़ी | तमिलनाडु |

| शेवरॉय पहाड़ी | तमिलनाडु |

| पंचमलाई पहाड़ी | तमिलनाडु |

| सिरुमलाई पहाड़ी | तमिलनाडु |

प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे

| दर्रा | राज्य | जोड़ता है |

| थाल घाट दर्रा | महाराष्ट्र | मुंबई-नासिक |

| भोर घाट दर्रा | महाराष्ट्र | मुंबई-पुणे |

| पाल घाट दर्रा | केरल | पलक्कड़-कोयंबटूर (नीलगिरि और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य) |

| सेनकोटा गैप | केरल | तिरुवनंतपुरम-मदुरै |

तटीय मैदान (Coastal Plains)

भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी (पूर्वी एवं पश्चिमी घाट) तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है. इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन व निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है. भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जाता है-

- पश्चिमी तटीय मैदान

- पूर्वी तटीय मैदान

पश्चिमी तटीय मैदान

पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं. इसका विस्तार गुजरात के सूरत से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक है. पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः चार वर्गों में बाँटा जाता है-

- गुजरात का मैदान या तट- गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र (इसे कच्छ और काठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं)

- कोंकण का मैदान या तट- दमन व महाराष्ट्र से गोवा के बीच.

- कन्नड़ का मैदान या तट- गोवा से मंगलुरु के बीच.

- मालाबार का मैदान या तट- मंगलुरु एवं कन्याकुमारी (केप कोमोरीन) के बीच.

भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा है और दक्षिण को जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है लेकिन केरल में यह पुनः चौड़ा हो जाता है. कोंकण के तटीय मैदान पर साल, सागवान आदि के वनों की अधिकता है. पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों का उदाहरण है और यह अधिक कटा-फटा होने के कारण पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिये प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करते हैं.

कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जिस पर गरम मसालों, सुपारी, नारियल आदि की कृषि की जाती है. मालाबार के तटीय मैदान में कयाल (लैगून) पाये जाते हैं, जिनका प्रयोग मछली पकड़ने, अंतर्देशीय जल परिवहन के साथ-साथ पर्यटन स्थलों के रूप में किया जाता है. केरल के पुनामदा कयाल में प्रतिवर्ष ‘नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली (नौका दौड़) प्रतियोगिता’ का आयोजन किया जाता है.

पूर्वी तटीय मैदान

पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को ‘पूर्वी तटीय मैदान’ कहते हैं. इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक है. पूर्वी तटीय मैदान या घाट को तीन भागों में बाँटा जाता है-

- उत्कल तट- स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के बीच (ओडिशा)

- उत्तरी सरकार तट- महानदी से कृष्णा नदी के बीच (ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश)

- कोरोमंडल तट- कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के बीच (आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु)

पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण-पश्चिम मानसून और उत्तर-पूर्वी मानसून, दोनों मानसूनों से वर्षा की प्राप्ति होती है. इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण चावल की खेती अधिक की जाती है.

पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी व कृष्णा नदियों के डेल्टा में कोल्लेरू झील स्थित है. चिल्का व पुलिकट लैगून झीलें भी पूर्वी तटीय मैदान में स्थित हैं. पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, क्योंकि पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ अपने मुहाने पर एस्चुअरी न बनाकर डेल्टा का निर्माण करती हैं. पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण स्थित प्रमुख डेल्टा निम्नलिखित हैं-

- महानदी डेल्टा – ओडिशा

- गोदावरी डेल्टा – आंध्र प्रदेश

- कृष्णा डेल्टा – आंध्र प्रदेश

- कावेरी डेल्टा – तमिलनाडु