पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारम्भ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिस्थिति और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तनों के कारण हुआ. सजीव जगत में होने वाले इस परिवर्तन को जैव विकास (Organic evolution) कहते हैं. विकास या इवोल्यूशन (Evolution) शब्द का शाब्दिक अर्थ लिपटी हुई वस्तु को खोलकर उसमें समय-समय पर हुए परिवर्तनों को दर्शाना’ (e-out + volvere = to roll अर्थात् Unrolling or Unfolding to reveal the changes since the start of life) है.

जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अन्तर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय-समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, जैव विकास या उद्विकास (Evolution) कहलाता है.

जैव विकास से सम्बंधित सिद्धांत (Theory Related to Organic Evolution)

जैव विकास की व्याख्या के लिए कई प्रकार के विचार प्रस्तुत किये गए, परन्तु उनमें से अधिकांश को उचित प्रमाण के अभाव में वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिल सकी. फ्रांसीसी वैज्ञानिक जे.बी. लैमार्क (Jean Baptiste Lamarck) के उपार्जित लक्षणों (Acquired Characters) या लैमार्कवाद (Lamarckism) तथा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन (Charles Robert Darwin) के प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास (Origin of species by naturalselection) या डार्विनवाद (Darwinism) को ही सर्वप्रथम जैव विकास के सम्बन्ध में वैज्ञानिक मान्यता मिली.

लैमार्कवाद (Lamarckism)

लैमार्कवाद फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक जे.बी. लैमार्क (Jean Baptiste Lamarck) ने सर्वप्रथम 1809 ई. में जैव विकास के अपने विचारों को अपनी पुस्तक फिलॉसफिक जूलौजिक (Philosophic Zoologique) में प्रकाशित किया. इसे लैमार्कवाद (Lamarckism) या उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धान्त (Theory of inheritance of acquired characters) कहते हैं.

लैमार्क के अनुसार जीवों की संरचना, कायिकी, उनके व्यवहार पर वातावरण (Environment) के परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है. परिवर्तित वातावरण के कारण जीवों के अंगों का उपयोग ज्यादा अथवा कम होता है. जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है, वे अधिक विकसित हो जाते हैं, तथा जिनका उपयोग नहीं होता है, उनका धीरे-धीरे ह्रास हो जाता है.

वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जन्तु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें उपार्जित लक्षण (Acquired characters) कहते हैं. जन्तुओं के उपार्जित लक्षण वंशागत होते हैं, अर्थात् एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रजनन के द्वारा चले जाते हैं. ऐसा लगातार होने से कुछ पीढ़ियों के पश्चात उनकी शारीरिक रचना बदल जाती है तथा एक नए प्रजाति का विकास हो जाता है.

समर्थन में उदाहरण

लैमार्कवाद (Lamarckism) के समर्थन में कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं. ये उदाहरण इस सिद्धांत पर आधारित हैं कि जीवनकाल में अर्जित किए गए गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं.

A.जिराफ की गर्दन

लैमार्क के सबसे प्रसिद्ध उदाहरणों में से एक है जिराफ की गर्दन का लंबा होना. उनका मानना था कि:

- जरूरत: शुरुआती जिराफों की गर्दन छोटी थी. जब जमीन पर पत्तियाँ कम हो गईं, तो उन्हें पेड़ों की ऊँची पत्तियों तक पहुँचने के लिए अपनी गर्दन को लगातार खींचना पड़ा.

- अर्जित गुण: इस लगातार खिंचाव के कारण उनकी गर्दन धीरे-धीरे लंबी होती गई.

- वंशानुक्रमण: यह लंबी गर्दन का अर्जित गुण अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो गया. हर पीढ़ी में ऐसा होने से, धीरे-धीरे आज के जिराफों की गर्दन इतनी लंबी हो गई.

B. जलपक्षी के पैरों का विकास

लैमार्क के अनुसार, जलपक्षी जैसे बतख और हंस के पैरों का विकास भी एक अर्जित गुण है:

- जरूरत: इन पक्षियों को पानी में तैरने के लिए अपने पैरों का उपयोग करना पड़ा.

- अर्जित गुण: लगातार पानी में पैर चलाने से उनकी उंगलियों के बीच की त्वचा में झिल्ली (web) विकसित हो गई.

- वंशानुक्रमण: यह झिल्लीदार पैर का गुण अगली पीढ़ी में चला गया.

C, साँपों का अंगहीन होना

लैमार्कवाद के अनुसार, साँपों में पैरों का न होना भी एक अर्जित गुण का उदाहरण है:

- जरूरत: साँपों को घनी झाड़ियों और बिलों में चलने के लिए अपने पैरों का उपयोग करने में दिक्कत होती थी.

- अर्जित गुण: लगातार उपयोग न करने के कारण उनके पैर धीरे-धीरे कमजोर होते गए और अंततः लुप्त हो गए.

- वंशानुक्रमण: यह अंगहीनता का गुण अगली पीढ़ियों में हस्तांतरित हो गया.

लैमार्कवाद की आलोचना

लैमार्कवाद का बाद में कई वैज्ञानिकों ने जोरदार खंडन किया. उन वैज्ञानिकों के अनुसार उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं. इसकी पुष्टि के लिए जर्मन वैज्ञानिक वाईसमैन (Weismann) ने 21 पीढ़ियों तक चूहे की पूंछ काटकर यह प्रदर्शित किया कि कटे पूंछ वाले चूहे की संतानों में हर पीढ़ी में पूंछ वर्तमान रह जाता है.

लोहार की हाथों की माँसपेशियाँ हथौड़ा चलाने के कारण मजबूत हो जाती है, परन्तु उसकी संतानों में ऐसी मजबूत मांसपेशियों का गुण वंशागत नहीं हो पाता है. वैसे जीव जिनमें लैंगिक जनन होता है, जनन कोशिकाओं का निर्माण उनके जनद या जनन ग्रंथि का गोनड (Gonad) में होता है. शरीर की अन्य कोशिकाएँ कायिक कोशिकाएँ (somatic cells) कहलाती हैं.

वातावरण के प्रभाव के कारण कायिक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन संतानों में संचरित नहीं होते हैं. इसका कारण यह है कि कायिक कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन उनके साथ-साथ जनन कोशिकाओं में नहीं होते हैं.

इस प्रकार, आधुनिक जीव विज्ञान और आनुवंशिकी (genetics) ने इन सभी विचारों को खारिज कर दिया है. वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि अर्जित गुण वंशानुगत नहीं होते हैं. डार्विन का प्राकृतिक चयन (natural selection) का सिद्धांत अब विकास के लिए सबसे स्वीकृत और मान्य सिद्धांत है.

डार्विनवाद (Darwinism)

जैव विकास परिकल्पना के संदर्भ में दूसरा सिद्धांत डार्विनवाद (Darwinism) के नाम से जाना जाता है. इस सिद्धान्त को दो अंग्रेज वैज्ञानिकों आल्फ्रेड रसेल वैलेस (Alfred Russel Wallace) तथा चार्ल्स रॉबर्ट (Charles Robert Darwin) ने मिलकर प्रतिपादित किया था. दोनों वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से कार्य कर समान निष्कर्षों को निकाला था.

चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन नामक प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक ने जैव विकास की व्याख्या अपनी पुस्तक The Origin of Species में व्यक्त की. जैव विकास का उनका सिद्धान्त प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्राणियों का विकास (Origin of species by natural selection) या डार्विनवाद (Darwinism) कहलाता है. उनका यह सिद्धान्त उनके प्रसिद्ध समुद्री यात्रा के दौरान किए गए रोचक अवलोकनों पर आधारित है. उन्होंने यह समुद्री यात्रा 1831 ई. से 1836 ई. तक दक्षिण अमेरिका जाने वाले एक ब्रिटिश जहाज एच.एम.एस. बीगल (H.M.S. Beagle) से किया था.

डार्विन के मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक-से-अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है. प्रत्येक जीव में अत्यधिक प्रजनन दर की तुलना में इस पृथ्वी पर जीवों के लिए भोजन तथा आवास नियत है. अतः जीवों में अपने अस्तित्व के लिए आपस में संघर्ष होने लगता है. अस्तित्व के लिए संघर्ष दूसरे प्रजातियों के साथ-साथ प्रकृति या वातावरण के साथ भी होता है.

प्रकृति में कोई दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं. उनमें कुछ-न-कुछ असमानताएँ अवश्य होती हैं. जीवों में विभिन्नताओं की अधिकता के फलस्वरूप जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है. जीवन के लिए संघर्ष में वही जीव योग्यतम होते हैं, जो सबसे अधिक योग्य गुणों वाले होते हैं. अयोग्य गुण वाले जीव नष्ट हो जाते हैं.

दूसरे शब्दों में प्रकृति योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नताओं वाले जीवों को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है. जीवन संघर्ष में सफल सदस्य अधिक समय तक जीवित रहते हैं और अपनी वंशानुक्रम (Inheritance) को जारी रखने में योगदान देते हैं.

इसी को एक अंग्रेज दार्शनिक हरबर्ट स्पेन्सर (Herbert spencer) ने सामाजिक विकास के सन्दर्भ में योग्यतम की अतिजीविता (survival of fittest) तथा इसी को जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्राकृतिक चयन (Natural selection) कहा.

जीवन संघर्ष में सफल सदस्यों की वंशागति बढ़ने से प्रत्येक पीढ़ी के सदस्य अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं. यही विभिन्नता हजारों लाखों वर्षों के बाद नई जातियों का निर्माण करती है. उन्होंने कहा कि प्रकृति भी इसी प्रकार चुनाव के द्वारा सफल सदस्यों को प्रोत्साहित कर नई जातियों की उत्पत्ति करती है. इसीलिए डार्विनवाद प्राकृतिक चयनवाद (Theory of natural selection) कहलाता है. सन् 1858 में डार्विन और वैलेस ने अपने कार्यों को संयुक्त रूप से प्राकृतिक चयनवाद के नाम से प्रकाशित किया.

डार्विन के उदाहरण

“ऑन द ओरिजिन ऑफ़ स्पीशीज़” में चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कई उदाहरण दिए, जिनमें कृत्रिम चयन (Artificial Selection), प्राकृतिक चयन (Natural Selection) और समरूपता (Homology) शामिल हैं.

कृत्रिम चयन (Artificial Selection)

डार्विन ने अपने सिद्धांत की शुरुआत कृत्रिम चयन के उदाहरण से की ताकि यह समझाया जा सके कि चयन (selection) कैसे काम करता है. उन्होंने बताया कि जिस तरह इंसान अपनी इच्छानुसार जानवरों और पौधों में नए लक्षण पैदा कर सकते हैं, उसी तरह प्रकृति भी कुछ ऐसा ही करती है.

- पालतू कबूतर: डार्विन ने विभिन्न प्रकार के पालतू कबूतरों का विस्तार से वर्णन किया. उन्होंने दिखाया कि इन सभी प्रजातियों, जैसे कि फैंसी (fancy), टम्बलर (tumbler), और जैकोबिन (jacobin), को एक ही जंगली प्रजाति, चट्टान कबूतर (rock pigeon), से मनुष्यों द्वारा चुनिंदा प्रजनन (selective breeding) के माध्यम से बनाया गया था.

- कुत्ते की नस्लें: उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कुत्तों की विभिन्न नस्लें, छोटी चीहुआहुआ से लेकर विशाल ग्रेट डेन तक, सभी एक ही पूर्वज, भेड़िए, से चुनिंदा प्रजनन के माध्यम से विकसित हुई हैं.

प्राकृतिक चयन (Natural Selection)

डार्विन ने तर्क दिया कि अगर इंसान कुछ गुणों को चुनकर नई प्रजातियाँ बना सकते हैं, तो प्रकृति भी इसी तरह काम करती है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर और लाखों वर्षों में.

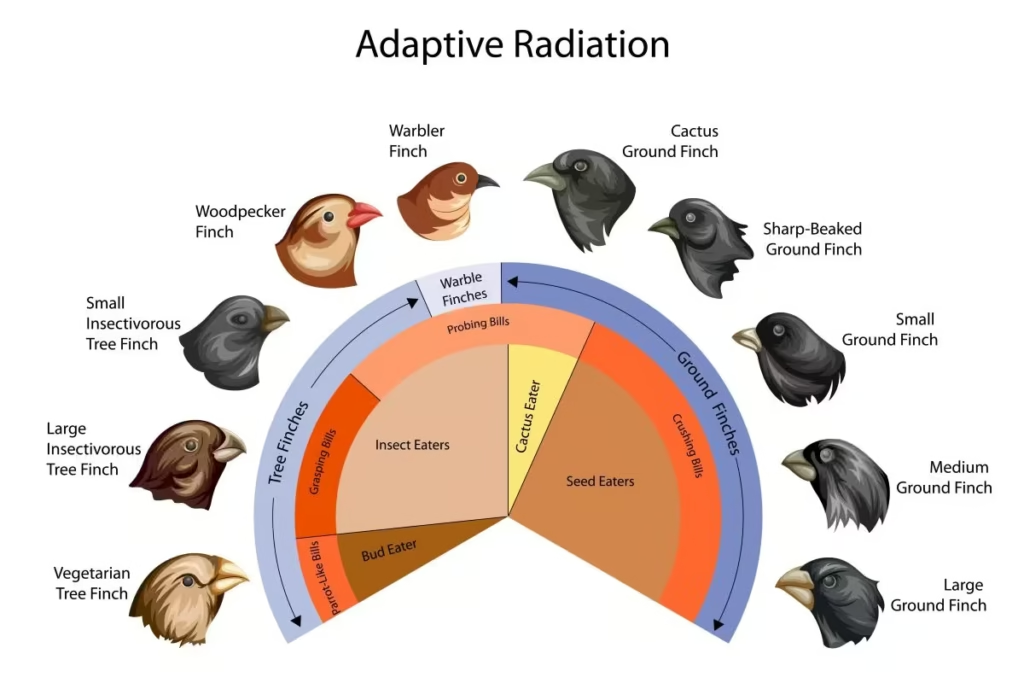

- गैलापागोस फ़िंचेस: गैलापागोस द्वीप समूह में पाई जाने वाली फ़िंच पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों का उदाहरण प्राकृतिक चयन का एक प्रमुख उदाहरण है. डार्विन ने देखा कि इन फ़िंचों की चोंच का आकार उनके भोजन के अनुसार अलग-अलग था.

- जिन फ़िंचों को कठोर बीज खाने थे, उनकी चोंच मोटी और मजबूत थी, जबकि जो कीड़े-मकोड़े खाते थे, उनकी चोंच पतली और नुकीली थी. यह दर्शाता है कि पर्यावरण ने उन गुणों को चुना जो जीवित रहने और प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त थे.

- प्रजनन क्षमता और जनसंख्या नियंत्रण: उन्होंने यह भी समझाया कि सभी जीव अपनी जरूरत से ज्यादा संताने पैदा करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही जीवित रह पाते हैं. यह अस्तित्व के लिए संघर्ष (struggle for existence) उन व्यक्तियों को चुनता है जिनके पास सबसे अनुकूल गुण होते हैं.

समरूपता (Homology)

डार्विन ने अलग-अलग प्रजातियों में पाई जाने वाली समान शारीरिक संरचनाओं का उपयोग करके यह सिद्ध किया कि वे सभी एक सामान्य पूर्वज (common ancestor) से विकसित हुई हैं.

- स्तनधारियों के अग्रपाद: उन्होंने मानव हाथ, चमगादड़ के पंख, व्हेल के फ्लिपर, और कुत्ते के पैर में हड्डियों की समान संरचना की ओर ध्यान दिलाया. इन सभी अंगों का कार्य अलग-अलग है, लेकिन उनकी मूल संरचना समान है, जो यह दर्शाती है कि वे सभी एक ही पूर्वज से आए हैं और विकास के दौरान अलग-अलग कार्यों के लिए अनुकूलित हुए हैं.

ये सभी उदाहरण मिलकर डार्विन के जैव विकास और प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं.

डार्विनवाद की आलोचना

- डार्विन ने विकासवाद को आनुवंशिकता के आधार पर नहीं समझाया था.

- डार्विन के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति के लिए विभिन्नताएँ उत्तरदायी थीं लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार छोटी-छोटी भिन्नताओं से नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है.

- वैज्ञानिकों ने डार्विन के लिंग चयनवाद को भी गलत ठहराया है.

- वंशागत लक्षणों वाले जीव जब एक-दूसरे जीवों के साथ मैथून करते हैं, जिनमें ये लक्षण नहीं होते, तो इन दोनों के मिलन से लक्षणों का प्रभाव कम नहीं होता है. डार्विन इसकी व्याख्या नहीं कर सके.

- प्रकृति वरणवाद ने किसी अंग के विशिष्टिकरण को नहीं बताया जिसके कारण कुछ जातियाँ नष्ट हो गई.

नवडार्विनवाद (Neo-Darwinism)

नवडार्विनवाद को आधुनिक सांश्लेषिकवाद परिकल्पना (Modern synthetic theory) भी कहते हैं. नव डार्विनवाद निम्नलिखित प्रक्रमों की पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है.

- जीन उत्परिवर्तन (Gene mutation): जीन के DNA अणु में न्यूक्लियोटाइड्स (Nucleotides) की संख्या अथवा विन्यास के क्रम में आनेवाले उन परिवर्तनों को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं जो सामान्य जीन की अभिव्यक्ति में परिवर्तन करते हैं.

- गुणसूत्रों की संरचना एवं संख्या में परिवर्तन द्वारा विभिन्नताएँ (variation due to change instructure and number of chromosome): गुणसूत्रों पर आलग्न जीनों की संख्या अथवा विन्यास के परिवर्तन के द्वारा गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन आ जाता है जिसे गुणसूत्र विपथन (chromosomal aberration) कहते हैं.

- आनुवंशिक पुनर्योजन (Genetic recombination): लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक निर्माण के समय अर्द्धसूत्री विभाजन होता है. अलग होते समय गुणसूत्रों में पारस्परिक जीन विनिमय (Crossing over) के फलस्वरूप नए जीन विन्यास बनते हैं, जिनसे जीवों में विभिन्नताएँ उत्पन्न होती हैं. संकरण (Hybridization) द्वारा भी जीनों का पुनर्योजन होता है.

- पृथक्करण (Isolation): एक ही जाति की विभिन्न समष्टियाँ (Population) जब भौगोलिक कारणों से पृथक हो जाती हैं तो उनकी जीनी संरचना में पर्यावरण के अनुरूप तथा जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्र विपथन तथा बहुगुणिता द्वारा नई विभिन्नताएँ संकलित होने लगती हैं जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ती ही जाती हैं.

उत्परिवर्तनवाद (Mutation Theory)

हॉलैण्ड के पादपशास्त्री ह्यूगोडीब्रीज (Hugo de-vries) ने 1901 ई. में नई जीव-जातियों की उत्पत्ति के सन्दर्भ में एक नया उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे नव-डार्विनवाद (Neo Darwinism) के रूप में भी जाना जाता है. इस सिद्धांत के अनुसार नई जीव-जातियों की उत्पत्ति जातीय लक्षणों में क्रमिक विकास व अस्थिर विभिन्नता के कारण नहीं होती बल्कि एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है.

जाति का वह सदस्य जिसमें पहली बार उत्परिवर्तित लक्षण दृष्टिगोचर होता है, उत्परिवर्तक (Mutant) कहलाता है. उत्परिवर्तन में अनिश्चितता होने के कारण यह उत्परिवर्तन के लिए लाभदायक, निरर्थक या हानिकारक हो सकते हैं. जाति के विभिन्न सदस्यों में विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन संभव हैं. फलस्वरूप एक पूर्वज जाति से एक साथ नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है.

पुनरावर्तन सिद्धांत (Recapitulation Theory)

जर्मन वैज्ञानिक अर्नेस्ट हैकल (Ernst Heckel) ने उच्च प्राणियों के भ्रूणीय परिवर्द्धन एवं उनके पूर्वजों के विकासीय इतिहास में समानता के आधार पर पुनरावर्तन सिद्धांत या जाति-आावर्तन सिद्धान्त (Biogeneticlaw) प्रस्तुत किया. इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव अपने भ्रूणीय परिवर्द्धन में अपनी जाति के जातीय विकास की इतिहास की पुनरावृत्ति करता है (Ontogeny recapitulates phylogeny).

इस सिद्धान्त की मुख्य विशेषता यह है कि किसी जीव की भ्रूणीय अवस्थाएँ उनके पूर्वजों की वयस्क अवस्थाओं के समान होती है. इसी प्रकार विभिन्न कशेरुकियों (vertebrates) के भ्रूणों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि उच्च कशेरुकियों के भ्रूण निम्न वर्गों के वयस्क जन्तुओं के समान होते हैं.

जीवों की तुलनात्मक रचना (Comparative Anatomy of Organisms)

- समजातता (Homology): ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकते हैं. लेकिन उसकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में समानता होती है, समजात अंग (Homologous Organs) कहलाते हैं. इसी को अंगों की समजातता कहते हैं. समजात अंगों की रक्त एवं तंत्रिकीय संरचना में भी समजातता होती है. यह समजातता अपसारी जैव विकास (Divergent evolution) अर्थात् पूर्वज से विभिन्न दिशाओं में हुए जैव विकास को प्रमाणित करती है.

- समरूपता (Analogy): ऐसे अंग जो समान कार्यों में उपयोग होने के कारण समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में भिन्नता पायी जाती है, समरूप अंग (Analogous organ) कहलाते हैं. यह समरूपता अभिसारी जैव विकास (Convergent evolution) अर्थात् भिन्न पूर्वजों से एक ही दिशा में हुए जैव विकास को प्रमाणित करती है.

- अवशेषी अंग (vestigial organs): विकसित जन्तुओं में पाए जाने वाले कुछ स्पष्ट किन्तु अद्धविकसित एवं निष्क्रिय अनुपयोगी अंग या अंगों के भाग अवशेषी अंग (vestigial organs) कहलाते हैं. जैसे- शुतुर्मुर्ग के पंख, आस्ट्रेलिया के एमू (Emu) एवं केसीवरी के पंख, न्यूजीलैंड के कीवी के पंख, डोडो (वर्तमान में विलुप्त) के पंख आदि. इनके पूर्वजों में पंख पूर्ण विकसित थे लेकिन वातावरणीय प्रभाव के कारण एवं उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाने के कारण उद्विकास के क्रम में क्रमिक लोप की दिशा में अवशेषी अंगों के रूप में है. मनुष्य में एपेन्डिक्स (Apendix) भी अवशेषी अंग का उदाहरण है.

- संयोजक कड़ी (Connecting link): वे जीव जातियाँ जो अपने से कम विकसित जातियों तथा अपने से अधिक विकसित उच्च कोटि की जातियों की सीमा रेखा अर्थात् दोनों ही (निम्न एवं उच्च) जातियों के लक्षण का सम्मिश्रण होता है, संयोजक जातियाँ कहलाती हैं. इनके द्वारा जैव विकास का ठोस प्रमाण मिलता है.

उदाहरण:

- यूग्लीना: संघ प्रोटोजोआ, क्लोरोफिल युक्त पादपों एवं जन्तुओं के संयोजक के रूप में होते हैं.

- प्रोटीरोस्पंजिया (Proterospongia): संघ प्रोटोजोआ, एककोशिकीय सदस्य, इन्हीं के पूर्वजों से स्पंज (sponge) की उत्पत्ति.

- निओपिलाइना (Neopilina): संघ मोलस्का, ऐनीलिडा के सदस्यों से अधिक विकसित अकशेरुकी जन्तु, मोलस्का एवं एनीलिडा के संयोजक के रूप में.

- पैरीपेटस (Peripatus): संघ आश्रोपोडा, यह एनीलिडा एवं आश्रोपोडा के बीच का संयोजक है तथा एनीलिडा से आश्रोपोडा के उद्विकास को प्रमाणित करता है.

- आर्कियोप्टेरिक्स (Archaeopteryx): वर्तमान में विलुप्त, यह सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच का संयोजक था. यह पक्षी वर्ग का जन्तु था क्योंकि इसके पंख अधिक विकसित थे.

- प्रोटीथीरिया (Prototheria): निम्नकोटि के स्तनधारियों का उपवर्ग, वर्तमान में इसकी तीन श्रेणियाँ हैं- एकिडना (Echidina), जैग्लोसस (zaglossus), एवं आर्निथोरिंकस (Ornithorhynchus) ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूगिनी में पाये जाने वाले ये सरीसृपों एवं स्तनधारियों के संयोजक जन्तु हैं.

जैव विकास से सम्बंधित नियम (Law Related to Organic Evolution)

जैव विकास से सम्बंधित इन नियमों को जैविक भौगोलिक नियम (Biogeographical Rules) भी कहा जाता है. ये नियम बताते हैं कि जीव अपने पर्यावरण के अनुसार किस तरह अनुकूलन (adapt) करते हैं. इन नियमों की विस्तृत व्याख्या नीचे दी गई है:

1. ऐलेन का नियम (Allen’s Law)

ऐलेन का नियम बताता है कि ठंडे जलवायु में रहने वाले गर्म रक्त वाले जानवरों (warm-blooded animals) में शरीर के खुले हुए हिस्से, जैसे कान, पूंछ, और अंगों का आकार छोटा होता है. इसका कारण यह है कि शरीर की सतह से गर्मी का नुकसान कम हो. जितना बड़ा सतह क्षेत्र होता है, उतनी ही अधिक गर्मी शरीर से बाहर निकलती है.

छोटे अंगों से सतह क्षेत्र कम हो जाता है, जिससे जानवर अपनी शरीर की गर्मी को अधिक कुशलता से बनाए रख सकते हैं. उदाहरण के लिए, आर्कटिक लोमड़ी (Arctic fox) के कान और थूथन (muzzle) रेगिस्तानी लोमड़ी (fennec fox) की तुलना में बहुत छोटे होते हैं. यह अनुकूलन उन्हें अत्यधिक ठंडे तापमान में भी जीवित रहने में मदद करता है.

2. बर्जमान का नियम (Bergmann’s Law)

बर्जमान का नियम भी ठंडे और गर्म जलवायु में रहने वाले गर्म रक्त वाले जानवरों के शरीर के आकार से संबंधित है. इस नियम के अनुसार, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जानवरों का शरीर गर्म प्रदेशों में रहने वाले उसी प्रजाति के जानवरों की तुलना में अधिक बड़ा होता है.

इसका कारण यह है कि बड़े शरीर वाले जानवरों का आयतन (volume) उनके सतह क्षेत्र (surface area) के अनुपात में अधिक होता है. इससे उनके शरीर से गर्मी का नुकसान कम होता है, क्योंकि गर्मी आयतन के अनुसार बनती है और सतह क्षेत्र से बाहर निकलती है. उदाहरण के लिए, ध्रुवीय भालू (Polar bear) भूरे भालू (Grizzly bear) की तुलना में बहुत बड़े होते हैं. यह नियम जानवरों को अपने शरीर का तापमान बनाए रखने में मदद करता है.

3. कोप का नियम (Cope’s Law)

कोप का नियम जैव विकास में एक प्रवृत्ति का वर्णन करता है कि समय के साथ, जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता जाता है. यह नियम जीवाश्मों के रिकॉर्ड पर आधारित है, जहां अक्सर देखा गया है कि एक ही वंश (lineage) के शुरुआती सदस्य छोटे थे, जबकि बाद के सदस्य बड़े होते गए. हालांकि, यह एक सामान्य प्रवृत्ति है, न कि एक सार्वभौमिक नियम.

विकास में ऐसे भी कई उदाहरण हैं जहां जीव छोटे हुए हैं, जैसे कि द्वीप बौनापन (island dwarfism). उदाहरण के लिए, डायनासोर (dinosaurs) के विकास में यह प्रवृत्ति देखी गई, जहां शुरुआती प्रजातियां छोटी थीं, लेकिन बाद में विशालकाय प्रजातियां विकसित हुईं. यह नियम अक्सर प्राकृतिक चयन और संसाधनों तक बेहतर पहुंच से जुड़ा होता है.

4. गॉसी का नियम (Gause’s Law)

गॉसी का नियम, जिसे प्रतिस्पर्धी बहिष्कार सिद्धांत (competitive exclusion principle) भी कहा जाता है, यह बताता है कि दो प्रजातियाँ जिनकी पर्यावरणीय आवश्यकताएं (niche) बिल्कुल समान होती हैं, वे एक ही स्थान पर अनिश्चित काल तक साथ नहीं रह सकतीं. एक प्रजाति दूसरी पर हावी हो जाएगी और उसे उस क्षेत्र से बाहर कर देगी या उसकी संख्या बहुत कम कर देगी. यह प्रतिस्पर्धा तब होती है जब दोनों प्रजातियाँ समान संसाधनों, जैसे भोजन या निवास स्थान, के लिए संघर्ष करती हैं.

उदाहरण के लिए, जब दो परजीवी (paramecium) प्रजातियों को एक ही फ्लास्क में रखा गया और उन्हें समान भोजन दिया गया, तो एक प्रजाति दूसरी पर हावी हो गई और उसे विलुप्त कर दिया. यह नियम पारिस्थितिकी (ecology) और जनसंख्या जीव विज्ञान (population biology) में महत्वपूर्ण है.

5. ग्लोगर का नियम (Gloger’s Law)

ग्लोगर का नियम बताता है कि गर्म और नम जलवायु में रहने वाले गर्म रक्त वाले जानवरों में मेलेनिन (melanin) नामक रंगद्रव्य अधिक मात्रा में पाया जाता है. मेलेनिन त्वचा और पंखों को गहरा रंग देता है. इस कारण, इन क्षेत्रों में रहने वाले जानवर अक्सर गहरे रंग के होते हैं.

ऐसा माना जाता है कि मेलेनिन अधिक नमी में रहने वाले जीवों में जीवाणु संक्रमण (bacterial infection) को रोकने में मदद करता है. इसके अतिरिक्त, मेलेनिन पराबैंगनी (UV) विकिरण से भी बचाता है, जो भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में अधिक तीव्र होता है. उदाहरण के लिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले पक्षियों और स्तनधारियों का रंग अक्सर ठंडे और शुष्क क्षेत्रों में रहने वाले उनके समकक्षों की तुलना में गहरा होता है.

इसे भी पढ़ें: जैव विविधता: प्रकार, प्रवणता, मापन, सूचकांक, महत्व व संरक्षण

जैविक विकास की क्रियाविधि

जैविक विकास, जिसे अक्सर जीवन के इतिहास में एक मौलिक प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है, मुख्य रूप से आनुवंशिक विविधता पर आधारित है. यह विविधता विभिन्न तंत्रों के माध्यम से उत्पन्न होती है, जिस पर चयनात्मक बल (selective forces) कार्य करते हैं. विकास की इस पूरी क्रियाविधि को समझने के लिए, हमें कुछ प्रमुख घटकों पर ध्यान देना होगा, जिनमें शामिल हैं: वंशानुगत विविधता, परिवर्तन के तंत्र, और जनसंख्या का महत्व.

विकास की प्रक्रिया किसी एक जीव में नहीं, बल्कि एक पूरी जनसंख्या में देखी जाती है. इसका कारण यह है कि प्रत्येक जनसंख्या में एक जीन पूल होता है, जिसमें उस जनसंख्या के सभी जीवों के सभी जीनों का संग्रह होता है. इस जीन पूल में होने वाले परिवर्तन ही अंततः विकास का कारण बनते हैं.

जैविक विकास के लिए जिम्मेदार मुख्य तंत्र निम्नलिखित हैं:

1. उत्परिवर्तन (Mutation)

उत्परिवर्तन विकास की एक प्रमुख प्रेरक शक्ति है. यह किसी जीव की आनुवंशिक संरचना में एक यादृच्छिक परिवर्तन है. यह परिवर्तन डीएनए की प्रकृति में हो सकता है, जिससे नए एलील (जीन के वैकल्पिक रूप) उत्पन्न होते हैं. उत्परिवर्तन ही आनुवंशिक विविधता का अंतिम स्रोत है. यद्यपि अधिकांश उत्परिवर्तन या तो तटस्थ (neutral) होते हैं या हानिकारक होते हैं, कुछ दुर्लभ उत्परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो जीव को उसके पर्यावरण में बेहतर अनुकूलन प्रदान करते हैं. ऐसे लाभकारी उत्परिवर्तन वाले जीव प्राकृतिक चयन के माध्यम से जीवित रहते हैं.

2. प्राकृतिक चयन (Natural Selection)

प्राकृतिक चयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रकृति सबसे उपयुक्त जीवों का चयन करती है. यह तब होता है जब किसी जनसंख्या में विभेदक प्रजनन (differential reproduction) होता है. जिन जीवों में बेहतर अनुकूलन के गुण होते हैं (जैसे, तेज दौड़ना, छलावरण, या रोग प्रतिरोध), उनके जीवित रहने और प्रजनन करने की संभावना अधिक होती है. इन गुणों को वे अपनी संतानों में स्थानांतरित करते हैं.

समय के साथ, ये अनुकूलित गुण जनसंख्या में अधिक सामान्य हो जाते हैं, जबकि कम अनुकूलित गुणों वाले जीव विलुप्त हो जाते हैं. इस तरह, योग्यतम की उत्तरजीविता (survival of the fittest) सुनिश्चित होती है.

3. जीन प्रवाह (Gene Flow)

जीन प्रवाह एक जनसंख्या से दूसरी जनसंख्या में एलील्स का स्थानांतरण है. यह तब होता है जब जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं और नई आबादी के साथ प्रजनन करते हैं. उदाहरण के लिए, जब हवा द्वारा उड़कर परागकण एक नई पादप आबादी में जाते हैं, या जब एक जानवर का झुंड किसी नए क्षेत्र में जाकर वहाँ के जीवों के साथ प्रजनन करता है, तो जीन प्रवाह होता है.

जीन प्रवाह आनुवंशिक विविधता को बढ़ाता है और अलग-थलग पड़ी आबादी के बीच आनुवंशिक भिन्नता को कम करता है.

4. आनुवंशिक विचलन (Genetic Drift)

आनुवंशिक विचलन जनसंख्या में होने वाले यादृच्छिक परिवर्तन हैं, जो प्राकृतिक चयन के विपरीत होते हैं. यह विशेष रूप से छोटी आबादी में महत्वपूर्ण होता है. जब किसी छोटी आबादी का एक हिस्सा किसी नए भौगोलिक स्थान पर जाकर अलग-थलग हो जाता है (इसे संस्थापक प्रभाव (founder effect) कहते हैं), तो उस नई आबादी में मूल जीन पूल के कुछ एलील हो सकते हैं या कुछ एलील गायब हो सकते हैं. इससे समय के साथ वह नई आबादी मूल आबादी से आनुवंशिक रूप से अलग हो जाती है. यह प्रक्रिया बड़ी आबादी में नगण्य होती है.

5. प्रजातियों का विकास (Speciation)

प्रजाति (species) जीवों का एक ऐसा समूह है जो आपस में प्रजनन कर उपजाऊ संतानें पैदा कर सकता है. प्रजातिकरण (speciation) वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई प्रजातियाँ बनती हैं. यह तब होता है जब कोई जनसंख्या भौगोलिक बाधाओं (जैसे, पहाड़ों या नदियों) के कारण अलग-थलग हो जाती है. इस भौगोलिक पृथक्करण के कारण दोनों आबादी अलग-अलग दिशाओं में विकसित होने लगती हैं.

समय के साथ, उनमें ऐसे आनुवंशिक परिवर्तन और प्रजनन बाधाएँ (जैसे, संभोग के समय में अंतर या शारीरिक असंगति) विकसित हो जाती हैं कि वे आपस में प्रजनन नहीं कर पातीं, भले ही वे फिर से एक साथ आ जाएं. इस तरह, एक नई प्रजाति का निर्माण होता है.

जीवाश्मों से जैविक विकास के साक्ष्य

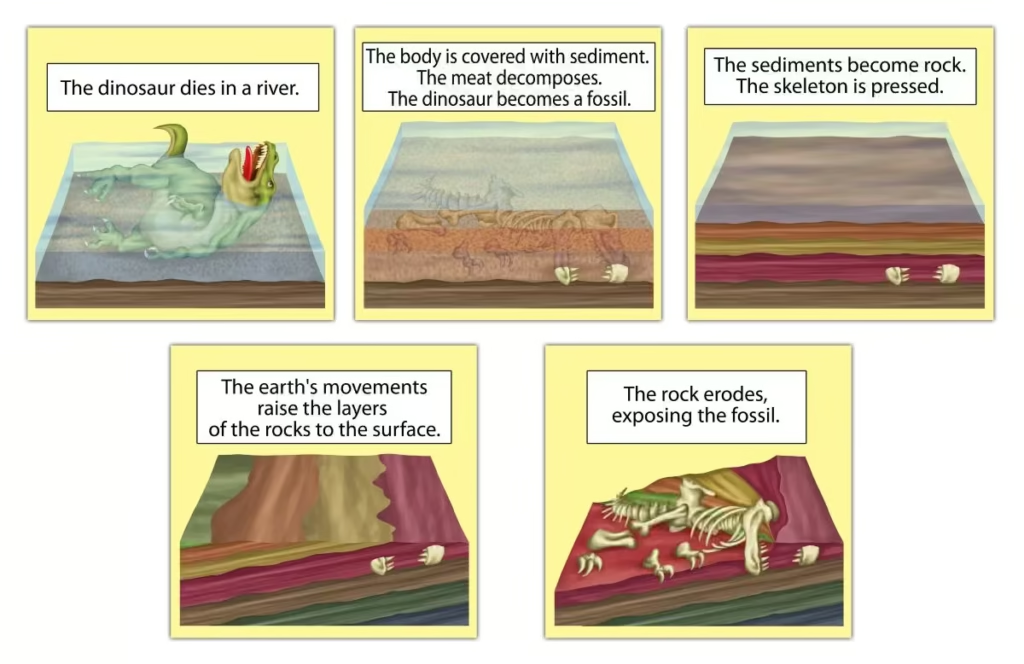

जीवाश्म विज्ञान (Palaeontology) वह वैज्ञानिक क्षेत्र है जो जीवाश्मों के अध्ययन पर केंद्रित है. जीवाश्म, जो प्राचीन जीवों या उनके निशानों के संरक्षित अवशेष होते हैं, जैविक विकास के लिए सबसे मजबूत और प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करते हैं. वे हमें पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में जीवों के जीवन के बारे में जानकारी देते हैं और यह दर्शाते हैं कि कैसे प्रजातियाँ समय के साथ बदलती और विकसित होती हैं.

जीवाश्म और जीवाश्मीकरण

जीवाश्म (Fossils) किसी भी प्राचीन जीव के कठोर हिस्सों जैसे हड्डियों, शंखों, दाँतों, या पौधों की लकड़ी के अवशेष हो सकते हैं. कभी-कभी, ये उनके द्वारा छोड़े गए निशानों जैसे पैरों के निशान या मल (coprolites) के रूप में भी पाए जाते हैं.

जीवाश्म बनने की प्रक्रिया, जिसे जीवाश्मीकरण (Fossilization) कहते हैं, बहुत ही दुर्लभ होती है. यह तब होती है जब कोई जीव मरने के बाद तुरंत तलछट (sediment) की परतों में दब जाता है. ऑक्सीजन की कमी के कारण, विघटन (decomposition) की प्रक्रिया धीमी हो जाती है. समय के साथ, तलछट चट्टान में बदल जाती है और जीव के कार्बनिक पदार्थ धीरे-धीरे खनिजों (mineralization) द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिससे एक पत्थर जैसी संरचना बनती है.

जीवाश्मों के प्रकार

जीवाश्म कई रूपों में पाए जाते हैं:

- परिवर्तित जीवाश्म (Altered fossils): ये सबसे आम प्रकार के जीवाश्म हैं. इनमें, मूल कार्बनिक पदार्थ पूरी तरह से खनिजों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जैसे कि अस्थि-अश्मीकरण (permineralization) में होता है.

- अपरिवर्तित जीवाश्म (Unaltered fossils): ये दुर्लभ होते हैं और तब बनते हैं जब कोई जीव बिना किसी बड़े बदलाव के संरक्षित हो जाता है, जैसे कि साइबेरिया के बर्फीले पहाड़ों में पाए गए ऊनी मैमथ.

- कोप्रोलाइट्स (Coprolites): ये प्राचीन जीवों के मल के जीवाश्म होते हैं, जो उनके आहार और पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं.

- ढालना और सांचे (Molds and casts): जब कोई जीव तलछट में दब जाता है और फिर विघटित हो जाता है, तो एक खोखला सांचा (mold) बन जाता है. यदि यह खोखला स्थान बाद में खनिजों से भर जाता है, तो एक ढालना (cast) बन जाता है जो जीव के मूल आकार को दर्शाता है.

जैविक विकास के अन्य साक्ष्य

जीवाश्मों के अलावा, कई अन्य साक्ष्य भी हैं जो जैविक विकास का समर्थन करते हैं:

- अवशेषी अंग (Vestigial organs): ये ऐसे अंग होते हैं जो किसी जीव में कार्य नहीं करते, लेकिन उनके पूर्वजों में कार्यात्मक थे. उदाहरण के लिए, मानव में अपेंडिक्स और सांपों में पाए जाने वाले अवशेषी पैर.

- संयोजक कड़ियाँ (Connecting links): ये ऐसे जीव हैं जिनमें दो अलग-अलग समूहों के लक्षण होते हैं, जो उनके बीच विकासवादी कड़ी को दर्शाते हैं. आर्कियोप्टेरिक्स (Archaeopteryx) एक प्रमुख उदाहरण है, जिसमें सरीसृपों (दाँत, लंबी पूंछ) और पक्षियों (पंख, चोंच) दोनों के लक्षण थे.

- समजात अंग (Homologous organs): ये ऐसे अंग हैं जिनकी मूल संरचना समान होती है, लेकिन अलग-अलग कार्यों के लिए अनुकूलित हो गए हैं. यह एक सामान्य पूर्वज से अपसारी विकास (divergent evolution) का प्रमाण है (जैसे, मानव हाथ, व्हेल का फ्लिपर, और चमगादड़ का पंख).

- समरूप अंग (Analogous organs): ये ऐसे अंग हैं जिनका कार्य समान होता है, लेकिन उनकी मूल संरचना अलग होती है. यह अलग-अलग पूर्वजों से अभिसारी विकास (convergent evolution) को दर्शाता है (जैसे, कीड़े और पक्षी के पंख).

- भ्रूणविज्ञान (Embryology): विभिन्न जीवों के भ्रूणों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि उनके प्रारंभिक विकास के चरण बहुत समान होते हैं, जो उनके बीच एक विकासवादी संबंध को इंगित करता है.

इन सभी साक्ष्यों का संयोजन यह सिद्ध करता है कि जैविक विकास एक वास्तविक और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है.

आनुवंशिकी एवं जैव विकास से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ:

- युग्म विकल्पी (Aneles): एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक-दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील (Allele) या एलीलोमार्फ (Allelomorph) कहते हैं. जैसे- किसी पुष्प का रंग लाल, हरा व पीला को क्रमशः R,G,Y से प्रकट करते हैं. इसी प्रकार लम्बा (T) तथा बौना (t) भी युग्म विकल्पी है.

- समयुग्मजी (Homozygous): जब किसी गुण के युग्म विकल्पी या एलील समान हो, तो उसे समयुग्मजी (Homozygous) कहते हैं. जैसे- लम्बा पौधा (TT), बौना पौधा (tt) आदि.

- विषमयुग्मजी (Heterozygous): यदि समजातीय कारकों में दोनों कारक एक-दूसरे के विपर्यायी हों अर्थात् उनमें एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी हो, तो वह जोड़ा विषमयुग्मजी या संकर (Hybrid) कहलाता है. जैसे- संकर लम्बा पौधा (Tt) 4. समलक्षणी (Phenotype): जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखलायी पडते हैं, उसे समलक्षणी या फीनोटाइप (Phenotype) कहते हैं.

- समजीनी (Genotype): किसी जीव की जीनी संरचना उस जीव का समजीनी या जीन प्ररूप या जीनोटाइप (Genotype) कहलाता है.

- सहलग्नता (Linkage): जब दो विभिन्न लक्षण एक ही गुणसूत्र पर बँधे होते हैं, तो उनकी वंशागति स्वतंत्र न होकर एक साथ ही होती है. इस घटना को मॉर्गन (Morgan) ने सहलग्नता (Linkage) कहा. यह मेंडल के नियम का अपवाद है.

- जीन विनिमय (Crossing over): अर्द्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था की सिनेप्सिस क्रिया के दौरान समजाती गुणसूत्रों के नान-सिस्टर क्रोमेटिड (Nonsister chromatids) में संगत आनुवंशिक अण्डों का पारस्परिक विनिमय होता है जिससे सहलग्न जीनों के नये संयोजन बनते हैं. इसके द्वारा माता और पिता के गुणों का विनिमय होता है और संतान में दोनों के गुण आते हैं.

- गुणसूत्र (Chromosomes): केन्द्रक द्रव्य में उलझी हुई महीन धागों के समान की संरचना पायी जाती है, जिसे क्रोमेटिन जालिका (Chromatin network) कहते हैं. क्रोमेटिन की जालिका कोशिका विभाजन के समय टुकड़ों में बँटकर धागे (Thread) की तरह रचनाएँ बनती हैं जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम (Chromosomes) कहते हैं. किसी खास जाति के जीव के लिए गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है. गुणसूत्र छोटे तथा मोटे छड़नुमा संरचना के रूप में होते हैं.

- गुणसूत्र के द्वारा आनुवंशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाये जाते हैं. अर्थात् गुणसूत्र आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं. गुणसूत्र का निर्माण DNA तथा प्रोटीन अणुओं द्वारा होता है. युग्मकों (Gametes) में विभिन्न गुणसूत्रों का केवल एक-एक प्रतिरूप होता है जिसे अगुणित (Haploid) य जीनोम (Genorne) कहते हैं. कायिक कोशिकाओं (somatic cells) में इस तरह के दो-दो प्रतिरूप होते हैं, जिसे द्विगुणित गुणसूत्र (Diploid chromosomes) कहते हैं.

- सेक्स क्रोमोसोम (sex chromosome): लिंग निर्धारण में भाग लेने वाले क्रोमोसोम को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं. ये गुणसूत्र नर एवं मादा दोनों पौधों या जन्तुओं में अलग-अलग होते हैं.

- ऑटोसोम्स (Autosomes): ये गुणसूत्र नर एवं मादा में समान रूप से पाये जाते हैं. ये गुणसूत्र कायिक कोशिकाओं में पाये जाते हैं.

- जीन (Gene): DNA का वह छोटा खण्ड जिनमें आनुवंशिक कृट निहित होता है, जीन कहलाता है. जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहान्सन (Johhansen) ने 1909 ई. में किया था.

- जीनोम (Genome): गुणसूत्र में पाये जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं.

- प्लाज्माजीन (Plasmagene): क्रोमोसोम के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है, तो उन्हें प्लाज्माजीन कहते हैं.

- उत्परिवर्तन (Mutation): उत्परिवर्तन ऐसे असतत आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं, जो अचानक उत्पन्न होते हैं और पीढ़ी-दर-पीढ़ी उनका स्थानान्तरण होता रहता है.

- आनुवंशिकी (Genetics): माता-पिता से संतानों में विभिन्न लक्षणों के स्थानान्तरण का विषय तथा उससे सम्बन्धित कारणों और नियमों का अध्ययन आनुवंशिकी कहलाता है. जेनेटिक्स (Genetics) शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ई. में किया था.

- बैक क्रॉस (Back Cross): यदि प्रथम पीढ़ी के जीनोटाइप से पितृपीढ़ी के जीनोटाइप में शुद्ध या संकर प्रकार को संकरण कराया जाए तो यह क्रॉस बैक क्रॉस कहलाता है.

- टेस्ट क्रॉस (Test Cross): यदि प्रथम पीढ़ी (F1) के जीनोटाइप से पितृपीढ़ी (P) के जीनोटाइप में (शुद्ध या संकर =TT या Tt) संकरण कराया जाए तो यह बैक क्रॉस कहलाता है, परन्तु जब प्रथम पीढ़ी (F1) के जीनोटाइप से पितृपीढ़ी (P) के जीनोटाइप संकर (Hybrid) अप्रभावी (Recessive) जैसे- tt से संकरण कराया जाए तो यह टेस्ट क्रॉस कहलाता है.

- एक जीन एक एन्जाइम (One gene one enzyme theory): एक जीन के द्वारा एक एन्जाइम का संश्लेषण होता है. इस सिद्धान्त की खोज बीडल और टेटम (Beadle and Tatum) ने 1948 में की.

- इंडियोग्राम (Indiogram): किसी कैरियोटाइप के पहचाने गए गुणसूत्रों के समजातीय जोड़ों को जब लम्बाई के गिरते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के बाद किसी निश्चित पैमाने पर आरेख रूप में दशयिा जाता है, तो उसे इंडियोग्राम कहते हैं.

- सुजननिकी (Eugenics): यह आनुवंशिकी की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत मानव जाति के समाज को आनुवंशिक नियमों के द्वारा सुधारने सम्बन्धी अध्ययन किया जाता है. सर फ्रांसिस गाल्टन (Sir Francis Galton) ने सर्वप्रथम सुजननिकी नामक नई शाखा का नाम दिया. इसीलिए गाल्टन को सुजननिकी का जनक कहा जाता है.

- वेसेक्टोमी (vasectomy): पुरुषों का बंध्याकरण वेसेक्टोमी कहलाता है.

- ट्यूबेक्टोमी (Tubectomy): महिलाओं का बंध्याकरण ट्यूबेक्टोमी कहलाता है.

- यूथेनिक्स (Euthenics): इसमें मानव के उच्च आनुवंशिक लक्षणों को उत्तम पालन पोषण एवं शिक्षा द्वारा विकास का अध्ययन किया जाता है.

- कारक (Factors): आनुवंशिक लक्षणों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी ले जाने वाले लक्षण को कारक (Factor) कहा जाता है.

- रंग वर्णान्धता (Colour blindness): इसे डाल्टोनिज्म (Daltonism) भि कहते हैं. इससे पीड़ित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं. यह लिंग सम्बन्धित रोग है जो वंशागति के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है.

- हीमोफिलिया (Haemophilia): यह भी मनुष्यों में होने वाला एक लिंग सहलग्न रोग है. इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट के काफी समय के बाद तक भी रक्त लगातार बहता रहता है. अतः इसे रक्त स्रावण रोग (Bleeder’s disease) भी कहते हैं. यह रोग प्रायः पुरुषों में पाया जाता है. यह रोग भी वंशागति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है.

- हँसियाकार रक्ताणु ऐनीमिया (sickle cell anaemia): इस रोग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से RBC के हीमोग्लोबिन सिकुड़कर हँसिया (sickle) की आकृति के हो जाते हैं. यह रोग सुप्त जीन के कारण होता है. इस रोग में ऑक्सीजन की कमी के कारण RBC हँसिया के आकार की होकर फट जाती है जिससे हीमोलिटिक एनीमिया (Haemolytic anaemia) रोग हो जाता है.

- डाउन्स सिंड्रोम (Down’s syndrome): इसमें 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र दी के जगह तीन होते हैं अर्थात् ऐसे व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है. इस सिन्ड्रॉम वाला व्यक्ति छोटे कद एवं मंदबुद्धि वाला होता है. इसमें जननांग समान लेकिन पुरुष नपुंसक होते हैं. इसे मंगोली जड़ता (Mongoloid Idiocy) भी कहते हैं.

- क्लाइनफेल्टर्स सिन्ड्रोम (Klinefelter’s syndrome): इसमें लिंग गुणसूत्र दो के स्थान पर तीन और प्रायः XXY होते हैं. इसमें एक अतिरिक्त X-गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण वृषण (Testes) होते हैं और उनमें शुक्राणु (sperms) नहीं बनते. ऐसे पुरुष नपुंसक होते हैं.

- टरनर्स सिन्ड्रोम (Turner’s syndrome): ये ऐसी स्थितियाँ होती हैं जिनमें केवल एक X-गुणसूत्र पाया जाता है. इनका कद छोटा होता है तथा जननांग अल्पविकसित होता है. वक्ष चपटा तथा जनद अनुपस्थित या अल्पविकसित होते हैं. ये नपुंसक होती है.

- फीनाइल कीटोनूरिया (Phenylketonuria): बच्चों के तंत्रिका ऊतक में फीनाइल ऐलेमीन के जमाव से अल्पबुद्धिता (Mental Deficiency) आ जाती है. इस रोग में फीनाइल ऐलेमीन को टाइरोसीन नामक ऐमीनो अम्ल में बदलने वाले एन्जाइम फीनाइल ऐलेमीन हाइड्रोक्सीलेज की कमी होती है.

- बुद्धिलब्धि (Intelligence quotient): बुद्धिलब्धि (IQ) = मानसिक आयु / वास्तविक आयु × 100

- आनुवंशिक लक्षण (Hereditary characters) वैसे लक्षण जो माता-पिता से सन्तान में पीढ़ी-दर-पीढ़ी पहुँचते रहते हैं, आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं.

- ट्रांसक्रिप्शन (Transcription): DNA से RNA के संश्लेषण को ट्रांसक्रिप्शन जाता है.

- ट्रांसलेशन (Translation): प्रोटीन बनने की अन्तिम क्रिया को ट्रान्सलेशन कहते हैं.

- विभिन्नता (variation): विभिन्नता जीव के ऐसे गुण हैं जो उसे अपने जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से भिन्नता दर्शाते हों.

- जननिक विभिन्नता (Germinal variation): जनन कोशिकाओं के क्रोमोसोम या जीन की संरचना या संख्या में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्नता को जननिक विभिन्नता कहते हैं. इसे आनुवंशिक विभिन्नता भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है.

- कायिक विभिन्नता (somatic variation): जलवायु एवं वातावरण का प्रभाव उपलब्ध भोजन के प्रकार, अन्य उपस्थित जीवों के साथ परस्पर व्यवहार इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्नता कायिक विभिन्नता कहलाती है. इस प्रकार की विभिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत नहीं होती है. ऐसी विभिन्नताएँ उपार्जित (acquired) होती हैं.

- इमैसकुलेशन (Emasculation): पुष्प की परिपक्वता के पहले परागकोष को हटा दिए जाने की क्रिया को इमैसकुलेशन कहते हैं.

- एकसंकरण क्रॉस (Monohybrid cross): जब दो पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है, तो उसे एकसंकरण क्रॉस कहते हैं.

- दिसंकरण क्रॉस (Dihybrid cross): जब दो पौधों के बीच दो जोड़े विपरीत लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है, तो उसे द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं.

- लिंग निर्धारण (sex determination): व्यक्तियों में लिंग निर्धारित होने की प्रक्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं. व्यक्ति के लिंग निर्धारण में आनुवंशिकी का महत्वपूर्ण योगदान होता है.

- जैव विकास (Organic evolution): जैव विकास जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अन्तर्गत जीवों की उत्पत्ति तथा उनके पूर्वजों का इतिहास एवं उनमें समय-समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है.

- उपार्जित लक्षण (Acquired character): वातावरण के सीधे प्रभाव से या अंगों के कम या अधिक उपयोग के कारण जन्तु के शरीर में जो परिवर्तन होते हैं, उन्हें उपार्जित लक्षण कहते हैं.

- समजात अंग (Hornologous organ): भिन्न-भिन्न वातावरण में रहनेवाले जन्तुओं के ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से एकसमान होते हैं परन्तु अपने वातावरण के अनुसार वे भिन्न-भिन्न कार्यों का सम्पादन करते हैं, समजात अंग कहलाते हैं.

- असमजात अंग (Analogous organ): भिन्न-भिन्न जन्तुओं में पाये जाने वाले वैसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से एक-दूसरे से भिन्न होते हैं, परन्तु एक ही प्रकार का कार्य करते हैं, असमजात अंग कहलाते हैं.

- जीवाश्म विज्ञान (Palaeontology): जीवाश्म किसी भी अति प्राचीन जीव के परिरक्षित अवशेष या उनके द्वारा छोड़ी गई छापें होती हैं, जो लाखों वर्षों तक चट्टानों की परतों में दबी रहकर सुरक्षित रहती हैं. ये अवशेष पौधों और जानवरों दोनों के हो सकते हैं और अक्सर चट्टानों में पाए जाते हैं. जीवाश्मों का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान कहलाता है.

जैव विकास पर अक्सर पूछे जाने वाले 5 प्रश्न (5 FAQs on Organic Evolution in Hindi)

प्रश्न 1. जैविक विकास क्या है?

जैविक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पीढ़ियों के दौरान जीवों की आबादी में आनुवंशिक परिवर्तन होते हैं. ये परिवर्तन प्राकृतिक चयन, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक बहाव और जीन प्रवाह जैसी शक्तियों के कारण होते हैं.

प्रश्न 2. उत्परिवर्तन (Mutation) जैविक विकास को कैसे प्रभावित करता है?

उत्परिवर्तन डीएनए में होने वाले यादृच्छिक परिवर्तन हैं जो एक जीन पूल में नए एलील्स (alleles) या आनुवंशिक भिन्नता का स्रोत बनते हैं. अधिकांश उत्परिवर्तन हानिकारक या निष्क्रिय होते हैं, लेकिन कुछ लाभकारी भी हो सकते हैं, जो प्राकृतिक चयन के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं.

प्रश्न 3. समरूप अंग (Homologous Organs) और समवृत्ति अंग (Analogous Organs) में क्या अंतर है?

समरूप अंग वे होते हैं जिनकी मूल संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होते हैं, जो एक सामान्य पूर्वज को दर्शाते हैं (जैसे, व्हेल का फ्लिपर और मानव हाथ). समवृत्ति अंग वे होते हैं जिनका कार्य समान होता है लेकिन उनकी संरचना अलग-अलग होती है, जो अलग-अलग पूर्वजों से विकसित होते हैं (जैसे, पक्षी और कीड़े के पंख).

प्रश्न 4. प्राकृतिक चयन (Natural Selection) क्या है?

प्राकृतिक चयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी पर्यावरण में जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए सबसे उपयुक्त गुणों वाले जीव अधिक संतानों को जन्म देते हैं. ये अनुकूल गुण अगली पीढ़ियों में अधिक आम हो जाते हैं, जिससे प्रजातियों में धीरे-धीरे परिवर्तन होता है.

प्रश्न 5. क्या मनुष्य अभी भी विकसित हो रहे हैं?

हाँ, मनुष्य अभी भी विकसित हो रहे हैं. हालाँकि यह प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान और पर्यावरण में होने वाले बदलावों के कारण आनुवंशिक परिवर्तन जारी हैं. उदाहरण के लिए, कुछ आबादी में मलेरिया के प्रति प्रतिरोध और लैक्टोज को पचाने की क्षमता का विकास इसका प्रमाण है.