इस लेख में भारत के उत्तर से उत्तर-पूर्व तक स्थित हिमालय का विस्तृत वर्णन किया गया है. यह लेख भारत के 6 क्षेत्रीय भू-आकृति विभाजन का पहला भाग है. अगले कड़ी में अन्य भू-आकृति प्रदेशों का वर्णन किया जा रहा है. इसलिए आप हमें बेल (घंटी) नोटिफिकेशन के माध्यम से सब्स्क्राइब कर लें, ताकि बाकि लेखों के प्रकाशन का सुचना आपको प्राप्त हो सके.

भारत के 6 भू-आकृति (भौगोलिक ) प्रदेश (6 Geomorphic regions of India in Hindi)

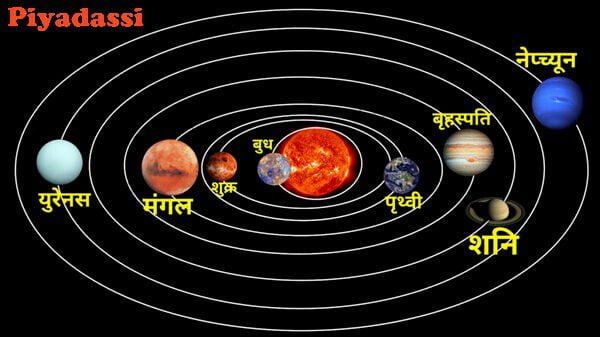

भारतीय उपमहाद्वीप उच्चावच के दृष्टिकोण से विभिन्न स्थलाकृतियों का अनोखा सम्मिश्रण है. ये सभी उच्चावच भिन्न-भिन्न समयांतरालों पर हुए भूगर्भिक हलचलों व बाह्य कारकों का सम्मिलित परिणाम हैं. भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भू-वैज्ञानिक संरचना व इसके क्रियाशील भू-आकृतिक प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनिक बलों तथा प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतःक्रिया के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आए हैं.

भू-वैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को तीन भू-वैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है, जो भौतिक लक्षणों पर आधारित हैं-

- प्रायद्वीपीय खंड

- हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएँ

- सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र का मैदान

किसी स्थान की भू-वैज्ञानिक संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है. भारत में धरातलीय विभिन्नताएँ बहुत महत्त्वपूर्ण हैं जिसके आधार पर भारत को निम्नलिखित भौगोलिक आकृतियों में विभाजित किया जाता है-

1. उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी हिमालय

2. उत्तरी भारत का विशाल मैदान

4. प्रायद्वीपीय पठार

5. तटीय मैदान

6. भारत के द्वीप समूह

उत्तरी तथा उत्तर-पूर्वी हिमालय का भौगोलिक विभाजन (Geographical Division of Northern and Northeastern Himalayas)

यह उत्तर-पश्चिम में जम्मू-कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 2,500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है. इसकी रचना टर्शियरी काल के अल्पाइन भूसंचलन के कारण हुई है. पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग अधिक चौड़ा है, जो पश्चिम में लगभग 400 किलोमीटर तथा पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर तक चौड़ा है. इसका प्रमुख कारण पूर्व में अभिसारी सीमांत पर दबाव बल का अधिक होना है.

पूर्व में दबाव बल के अधिक होने के कारण पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र अधिक ऊँचे हैं. यही कारण है कि ‘माउंट एवरेस्ट’ और ‘कंचनजंगा’ जैसी ऊँची पर्वत चोटियाँ पूर्वी हिमालय में ही विद्यमान हैं. इसके साथ ही, हिमालय की श्रेणियाँ भारत की ओर उत्तल तथा तिब्बत की ओर अवतल हो गई हैं.

प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार, हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने तथा इन दोनों प्लेटों के बीच में स्थित ‘टेथिस सागर’ के अवसादों में वलन पड़ने के कारण हुई है.

उत्तर से दक्षिण की ओर फैले हिमालय का या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है-

- ट्रांस हिमालय;

- वृहद् हिमालय या आंतरिक हिमालय;

- लघु हिमालय या मध्य हिमालय;

- शिवालिक या बाह्य हिमालय;

- उत्तर-पूर्वी हिमालय.

उत्तर-दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय का नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया जा सकता है. प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना ‘सिडनी बुर्रार्ड’ ने दी थी. हिमालय का यह विभाजन इस प्रकार हैं:

पंजाब हिमालय– सिंधु-सतलुज नदी के बीच, लंबाई-560 किमी. (कश्मीर हिमालय + हिमाचल हिमालय)-(काराकोरम, लद्दाख, पीरपंजाल, जास्कर व धौलाधर पर्वत श्रेणियाँ).

कुमाऊँ हिमालय– सतलुज-काली नदी के बीच, लंबाई-320 किमी. (भागीरथी व यमुना का उद्गम स्रोत, नंदा देवी चोटी इस पर्वत शृंखला की सबसे ऊँची चोटी है).

नेपाल हिमालय– काली-तीस्ता नदी के बीच, लंबाई-800 किमी. (माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू पर्वत श्रेणियाँ).

असम हिमालय– तीस्ता-दिहांग-ब्रह्मपुत्र नदी के बीच, लंबाई-750 किमी., (कुला-कांगड़ी, नामचा बारवा, नगापहाड़ी का क्षेत्र).

ट्रांस/परा हिमालय (Trans Himalayas)

यह महान हिमालय या वृहद् हिमालय के उत्तर में स्थित है. इस श्रेणी का अधिकांश भाग तिब्बत में होने के कारण इसे ‘तिब्बतियन हिमालय’ भी कहा जाता हैं. इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं. इस भाग में वनस्पतियों का अभाव है.

ट्रांस हिमालय का निर्माण, हिमालय से भी पहले हो चुका था. इसकी सबसे ऊँची चोटी ‘गॉडविन ऑस्टिन’ (K2) (8,611 मीटर) है, जो भारत की सबसे ऊँची एवं विश्व की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है. यह काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है. विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी ‘राकापोशी’ यहीं स्थित है.

ट्रांस हिमालय का काराकोरम श्रेणी पश्चिम की ओर पामीर गाँठ तथा पूर्व की ओर कैलाश श्रेणी तक फैला है. यहाँ विभिन्न ग्लेशियरों का विकास हुआ है, जैसे- विश्व प्रसिद्ध सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो व हिस्पर ग्लेशियर आदि.

ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी को ‘उच्च एशिया की रीढ़’ (Backbone of High Asia) कहा जाता है. ट्रांस हिमालय, वृहद् हिमालय से ‘ITSZ'(Indus-Tsangpo Suture Zone) द्वारा अलग होता है.

सिंधु नदी ट्रांस हिमालय के ‘जास्कर’ और ‘लद्दाख’ श्रेणी के बीच से बहती है और लद्दाख श्रेणी को ‘बुंजी’ नामक स्थान पर काटकर ‘भारत की सबसे गहरी गॉर्ज’ (लगभग 5,200 मी. गहरी) का निर्माण करती है.

वृहद्/महान हिमालय (Higher/The Great Himalayas)

सदा बर्फ से ढँके रहने के कारण इसे बर्फीला हिमालय या ‘हिमाद्रि’ के नाम से भी जाना जाता है. इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी के गॉर्ज से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत तक है. हिमालय का रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है, जिसमें वृहद् हिमालय सबसे प्राचीनतम श्रेणी है.

वृहद् हिमालय के पूर्वी भाग में पश्चिम की अपेक्षा अधिक ऊँचाई पर बर्फ पाई जाती है. इसका पर्वतीय ढाल, उत्तर की ओर मंद तथा दक्षिण की ओर तीव्र है. इसका प्रमुख कारण इंडो-ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगाया जाने वाला अभिसारी बल है.

वृहद् हिमालय के मध्यवर्ती भाग से ही गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम होता है. इस पर्वत श्रेणी को काटकर बहने वाली नदियाँ- सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं अलकनंदा हैं जो पूर्ववर्ती नदियों का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं.

वृहद् हिमालय, लघु हिमालय से MCT (Main Central Thrust) द्वारा अलग होता है. इसकी औसत ऊँचाई लगभग 6,100 मीटर है. विश्व की सर्वाधिक ऊँची चोटियाँ इसी पर्वत शृंखला में स्थित हैं. माउंट एवरेस्ट या ‘सागरमाथा’ (नेपाल) इसकी सबसे ऊँची चोटी है. वृहद् हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख पर्वत चोटियों का क्रम निम्नलिखित है-

[चोटी – ऊँचाई (मीटर में)]

- माउंट एवरेस्ट – 8,848.86

- कंचनजंगा – 8,598

- मकालू – 8,481

- धौलागिरी – 8,172

- नंगा पर्वत – 8,126

- अन्नपूर्णा – 8,078

- नंदा देवी – 7,817

- नामचा बारवा – 7,756

- केदारनाथ – 6,945

(नोट: अन्य स्रोतों में ऊँचाई भिन्न-भिन्न दी हुई है.)

लघु/मध्य हिमालय (Lesser/Middle Himalayas)

इसका विस्तार वृहद् हिमालय के दक्षिण में है. यह पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी तथा 3,000 मी. से 4,500 मी. औसतन ऊँची है. इसके उत्तर में MCT (Main Central Thrust) और दक्षिण में MBF (Main Boundary Fault) संरचना पाई जाती है.

वृहद् एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल-स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियाँ अवस्थित हैं. कश्मीर घाटी में हिमोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को ‘करेवा’ कहते हैं. यह केसर की खेती के लिये अधिक प्रसिद्ध है.

लघु हिमालय श्रेणी को महाभारत श्रेणी अथवा हिमाचल श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है. इसे पश्चिम से पूर्व तक निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया है-

- जम्मू-कश्मीर- पीर पंजाल श्रेणी: यह मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है.

- धौलाधर श्रेणी (हिमाचल प्रदेश)- यहाँ कांगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियाँ हैं.

- मसूरी श्रेणी (उत्तराखंड)

- महाभारत श्रेणी (नेपाल)

धौलाधर पीरपंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र है. लघु हिमालय की ढाल पर छोटे-छोटे घास के मैदान पाये जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में ‘मर्ग’ कहते हैं, जैसे- सोनमर्ग, गुलमर्ग आदि तथा उत्तराखंड में ‘बुग्याल’ या ‘पयार’ कहा जाता है.

लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्द्धक पर्यटन स्थल, जैसे- शिमला, मसूरी, चकराता, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग आदि स्थित हैं. लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच काठमांडू घाटी है.

शिवालिक/बाह्य हिमालय (Shivalik/Outer Himalayas)

हिमालय का सबसे दक्षिण की श्रेणी शिवालिक के नाम से विख्यात है. हिमालय की अन्य श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणियाँ कम ऊँची हैं. हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण एवं उनमें वलन पड़ने से शिवालिक की उत्पत्ति हुई है, इसलिये इसकी औसत ऊँचाई (600-1,500 मी.) सबसे कम होने के साथ यह हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रृंखला भी है. इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है.

शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई समतल संरचनात्मक घाटियाँ हैं. पश्चिम में इन्हें ‘दून’ तथा पूर्व में ‘द्वार’ कहते हैं, जैसे- देहरादून और हरिद्वार. शिवालिक के निचले भाग को ‘तराई’ कहते हैं. यह दलदली या वनाच्छादित प्रदेश है.

HFF (Himalayan Frontal Fault) शिवालिक को, भारत के उत्तरी मैदान से और MBF (Main Boundary Fault) लघु हिमालय से अलग करने वाली संरचना है.

उत्तर-पूर्वी हिमालय (Northeastern Himalayas)

ब्रह्मपुत्र नदी, हिमालय का सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है. दिहांग गॉर्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा अथवा अक्षसंघीय मोड़ बनाते हुए भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में फैल जाता है, इन्हें ही ‘उत्तर-पूर्वी हिमालय’ के नाम से जाना जाता है.

उत्तर-पूर्वी हिमालय का ज़्यादातर पहाड़ियाँ छोटे-बड़े नदी-नालों के द्वारा अलग होता हैं, जहाँ अनेक जनजातियाँ ‘झूम’ या ‘स्थानांतरी कृषि’ करती हैं. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में फैली हिमालय श्रेणियों को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे-

- मिरी पहाड़ी – अरुणाचल प्रदेश

- डाफला पहाड़ी – अरुणाचल प्रदेश

- अबोर पहाड़ी – अरुणाचल प्रदेश

- मिश्मी पहाड़ी – अरुणाचल प्रदेश

- पटकाई बुम – अरुणाचल प्रदेश (अरुणाचल प्रदेश और म्याँमार की सीमा बनाती है.)

- नगा पहाड़ी – नगालैंड

- मणिपुर पहाड़ी – मणिपुर

- मिज़ो पहाड़ी – मिज़ोरम

- त्रिपुरा पहाड़ी – त्रिपुरा

- बरेल श्रेणी – असम + मणिपुर+नागालैंड

- मिकिर पहाड़ी – असम

- गारो पहाड़ी – मेघालय

- खासी पहाड़ी – मेघालय

- जयंतिया पहाड़ी – मेघालय

विश्व के ऊंची चोटियों का तुलना

| क्षेत्र | सर्वोच्च शिखर | अवस्थिति |

| हिमालय | माउंट एवरेस्ट (8,848.86 मी.) | नेपाल-तिब्बत |

| विश्व | माउंट एवरेस्ट (8,848.86 मी.) | नेपाल-तिब्बत |

| भारत | गॉडविन ऑस्टिन (K2) (8,611 मी.) | पाक अधिकृत कश्मीर (POK) में |

| भारत स्थित हिमालय | कंचनजंगा (8,598 मी.) | सिक्किम-नेपाल सीमा पर स्थित |

हिमालय का प्रमुख हिमनद

| नाम | लंबाई (किमी.) | अवस्थिति |

| सियाचिन | 76 | काराकोरम |

| सासैनी/सासाइनी | 68 | काराकोरम |

| हिस्पर | 61 | काराकोरम |

| बियाफो | 62 | काराकोरम |

| बाल्टोरो | 58 | काराकोरम |

| बातुरा | 58 | काराकोरम |

| चोगोलुँगमा | 50 | काराकोरम |

| खुदोपिन | 41 | काराकोरम |

| रिमो | 40 | काराकोरम |

| पुनमाह | 27 | काराकोरम |

| रूपल | 16 | वृहद हिमालय (PoK) |

| जेमू | 26 | कंचनजंगा |

| सोनापानी | 11 | कश्मीर |

| गंगोत्री | 30 | कुमाऊँ/उत्तराखंड |

| मिलाम | 19 | कुमाऊँ/उत्तराखंड |

| चोराबाड़ी | 7 | उत्तराखंड |

हिमालय के भू-आकृतिक खंड का प्रादेशिक विभाजन

उच्चावच, पर्वत श्रेणियों के संरेखण और दूसरी भू-आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्नलिखित उपखंडों में विभाजित किया जा सकता है:

- कश्मीर या उत्तर-पश्चिमी हिमालय

- हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय

- दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय

- अरुणाचल हिमालय

- पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत

कश्मीर या उत्तर-पश्चिमी हिमालय (Kashmir/Northwestern Himalayas)

इसमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीरपंजाल आदि प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं. कश्मीर हिमालय में स्थित लद्दाख एक शीत मरुस्थल है. यह वृहद् हिमालय तथा काराकोरम श्रेणियों के बीच स्थित है. ज़ोजिला, बनिहाल, फोटुला, खार्दुंग ला आदि प्रमुख दर्रे हैं. इस क्षेत्र में डल झील तथा वुलर झील ताज़े जल की झीलें हैं, जबकि पांगोंग तथा सोमुरीरी झीलों का जल लवणयुक्त है.

सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ- झेलम तथा चेनाब इस क्षेत्र से अपवाहित होती हैं. लेह में जास्कर नदी सिंधु नदी से मिलती है. वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार-ए-शरीफ जैसे प्रमुख तीर्थ स्थल इसी क्षेत्र में अवस्थित है.

इसके दक्षिणी भाग में अनुदैर्ध्य (Longitudinal) घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें ‘दून’ कहा जाता है; जिनमें जम्मू-दून और पठानकोट दून प्रमुख हैं.

हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय (Himachal and Uttarakhand Himalayas)

हिमालय का यह हिस्सा पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी (घाघरा की सहायक नदी) के बीच स्थित है. इस खंड में हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत शृंखलाएँ- वृहद् हिमालय, लघु हिमालय (जिन्हें हिमाचल प्रदेश में ‘धौलाधर’ और उत्तराखंड में ‘नागटिब्बा’ कहा जाता है) तथा शिवालिक श्रेणियाँ स्थित हैं.

इस क्षेत्र की दो प्रमुख स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून हैं, जैसे-चंडीगढ़-कालका दून, नालागढ़ दून, देहरादून, हरीके दून तथा कोटा दून इत्यादि. इनमें ‘देहरादून’ सबसे बड़ी घाटी है.

भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी ‘नंदा देवी’ कुमाऊँ हिमालय का ही भाग है. वृहद् हिमालय की घाटियों में ‘भोटिया’ नामक खानाबदोश समुदाय के लोग रहते हैं, जो ऋतुप्रवास करते हैं. ये ग्रीष्म काल में ‘बुग्याल’ (ऊँचाई पर स्थित घास के मैदान) में चले जाते हैं और शरद ऋतु में घाटियों में लौट आते हैं.

प्रसिद्ध फूलों की घाटी एवं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं तथा इस क्षेत्र में कई प्रयाग (नदी संगम) हैं, जिनमें देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग व रूद्रप्रयाग प्रमुख हैं.

उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुएँ पाये जाते हैं जो धरातल से स्वतः प्रकट हुए प्राकृतिक जलस्रोत होते हैं.

दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय (Darjeeling and Sikkim Himalayas)

यह पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय के बीच स्थित है. यह क्षेत्र कंचनजंगा जैसी ऊँची चोटियों, गहरी घाटियों तथा तेज बहाव वाली नदियों के लिये प्रसिद्ध है.इस पर्वतीय क्षेत्र के उत्तरी उच्च भाग में ‘लेपचा’ नामक जनजाति निवास करती है जबकि निम्न दक्षिणी भाग (विशेषतया दार्जिलिंग हिमालय) में नेपाली, बंगाली तथा मध्य भारत की जनजातियों का मिश्रण पाया जाता है.

यहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं हैं परंतु उनके स्थान पर ‘दुआर स्थलाकृतियाँ’ पाई जाती हैं, जिनका प्रयोग चाय बागानों के लिये होता है.

अरुणाचल हिमालय (Arunachal Himalayas)

यह क्षेत्र पश्चिम में भूटान हिमालय से लेकर पूर्व मे दिफू दर्रे तक फैला हुआ है. नामचा बारवा तथा कांगतो इसकी दो प्रमुख चोटियाँ हैं. इस क्षेत्र में बहुत सी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें मोनपा, डफला, अबोर, मिश्मी, निशि तथा नागा प्रमुख हैं. अधिकांश जनजातियाँ झूम कृषि करती हैं, इन्हें स्थानांतरी अथवा स्लैश और बर्न कृषि भी कहा जाता है.

पूर्वी पहाड़ियाँ और पर्वत (Eastern Hills and Mountains)

ये हिमालय के सुदूर पूर्व में अरुणाचल हिमालय के दक्षिण में स्थित पहाड़ियाँ एवं पर्वत है, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर है. उत्तर में ये पटकाई बुम, नगा पहाड़ियाँ, मणिपुर पहाड़ियाँ और दक्षिण में मिज़ो और लुसाई पहाड़ियों के नाम से प्रसिद्ध हैं. यहाँ के पहाड़ी इलाके में रहने वाली जनजातियाँ झूम अथवा स्थानांतरी कृषि करती हैं. यहाँ प्रवाहित होने वाली बराक नदी, मणिपुर एवं मिज़ोरम की मुख्य नदी है.

मणिपुर घाटी के मध्य ‘लोकटक झील’ स्थित है और यह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई है. मिज़ोरम जिसे ‘मोलेसिस बेसिन’ भी कहा जाता है, कोमल तथा असंगठित चट्टानों से निर्मित है.

पश्चिमी एवं पूर्वी हिमालय में अंतर (Difference between Western and Eastern Himalayas in Hindi)

| पश्चिमी हिमालय (Western Himalayas) | पूर्वी हिमालय (Eastern Himalayas) |

| यह क्षेत्र सिंधु से काली नदी के पश्चिमी भाग तक विस्तृत है. | इसका विस्तार सिक्किम में सिंगालिला पर्वत से लेकर हिमालय की पूर्वी सीमा तक है. |

| पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ (सर्दियों में) से अधिक वर्षा प्राप्त करता है. | पूर्वी हिमालयी क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम मानसून (गर्मियों में) से अधिक वर्षा प्राप्त करता है. |

| यहाँ वर्षा की मात्रा पूर्वी हिमालय क्षेत्र की तुलना में लगभग एक चौथाई या बहुत कम होती है. (औसत वर्षा 100 सेमी. या कम) | पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय से लगभग चार गुना अधिक वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है. उच्च वर्षा के कारण यहाँ घने जंगलों का विकास हुआ है. (औसत वर्षा 200 सेमी. या अधिक) |

| पश्चिमी हिमालय प्रदेश में जैव विविधता तुलनात्मक रूप से कम पाई जाती है. | यह क्षेत्र अपनी जैव विविधता के कारण प्रसिद्ध है. यहाँ जैव विविधता हॉट स्पॉट भी स्थित है. |

| स्थायी हिमावरण की निम्नतम सीमा (Snowline) एवं ट्री लाइन का ऊँचाई मान पूर्वी हिमालय की तुलना में कम है. | हिमरखा (Snowline) की निम्नतम सीमा एवं ट्री लाइन की ऊँचाई मान पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक है. |

| गंगा, यमुना और सिंधु नदियाँ इस क्षेत्र में बहती हैं. | पूर्वी हिमालयी क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ तीस्ता, ब्रह्मपुत्र हैं. |

| इसके अंतर्गत काराकोरम, धौलाधर, जास्कर, कैलाश, पीरपंजाल आदि श्रेणियाँ सम्मिलित हैं. | पूर्वी हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत पटकाई बुम, नागा पहाड़ियाँ एवं कंचनजंगा, नामचा बारवा जैसी ऊँची चोटियाँ शामिल हैं.” |

10 महत्त्वपूर्ण सामान्य ज्ञान तथ्य

हिमालय का भूगोल पर आधारित 10 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान तथ्य (यह उपरोक्त लेख का सार मात्र हैं):

- भारत को भू-आकृति आधार पर 6 प्रमुख भौगोलिक प्रदेशों में बाँटा गया है.

- हिमालय का निर्माण ‘टेथिस सागर’ के अवसादों में वलन पड़ने तथा भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव से हुआ था.

- ट्रांस-हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसमें भारत की सबसे ऊँची चोटी ‘गॉडविन ऑस्टिन (K2)’ (8,611 मी.) स्थित है (POK में).

- वृहद् हिमालय (हिमाद्रि) में विश्व की सबसे ऊँची चोटी माउंट एवरेस्ट (8,848.86 मी.) स्थित है, जो नेपाल-तिब्बत सीमा पर है.

- लघु हिमालय को मध्य हिमालय या महाभारत श्रृंखला कहा जाता है और इसमें प्रसिद्ध घाटियाँ जैसे — कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू स्थित हैं.

- शिवालिक पर्वत श्रृंखला, हिमालय की सबसे नवीनतम और सबसे निचली श्रेणी है, जिसकी औसत ऊँचाई 600-1,500 मीटर होती है. इसके साथ ही ‘तराई’ और ‘दून’ घाटियाँ जुड़ी हैं.

- उत्तर-पूर्वी हिमालय में प्रमुख पहाड़ियाँ — मिरी, डाफला, मिश्मी, नगा, मणिपुर, मिज़ो पहाड़ियाँ आदि स्थित हैं, जहाँ झूम कृषि का चलन है.

- हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर — सियाचिन (76 किमी), बियाफो, बाल्टोरो, हिस्पर आदि काराकोरम पर्वत क्षेत्र में हैं.

- पश्चिमी और पूर्वी हिमालय में अंतर — पश्चिमी हिमालय को पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा मिलती है जबकि पूर्वी हिमालय दक्षिण-पश्चिम मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है, जिससे वहाँ जैव विविधता अधिक है.

- दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में शिवालिक पर्वत नहीं पाए जाते, बल्कि उनकी जगह ‘दुआर स्थलाकृतियाँ’ पाई जाती हैं, जहाँ चाय बागानों का विकास हुआ है.