भारत के विशाल भौगोलिक में कई द्वीप और द्वीप समूह स्थित हैं. भारत के द्वीप समूह (Islands of India in Hindi) को मुख्यतः दो भागों में बाँटा जा सकता है- पहला बंगाल की खाड़ी में स्थित ‘अंडमान और निकोबार द्वीप समूह’ तथा अरब सागर में स्थित ‘लक्षद्वीप समूह’ तथा दूसरे अन्य द्वीप व द्वीप समूह. इस प्रकार भारत के प्रमुख द्वीप तथा द्वीप समूहों का वर्गीकरण हैं निमन्वत हैं:

A. द्वीप समूह

(i) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह

(ii) लक्षद्वीप द्वीप समूह

B. अन्य द्वीप/ द्वीप समूह

(i) श्रीहरिकोटा

(ii) पंबन द्वीप

(iii) न्यू मूर द्वीप

(iv) अब्दुल कलाम द्वीप (व्हीलर द्वीप)

(v) माजुली द्वीप (नदी द्वीप)

प्रमुख भारतीय द्वीप और द्वीप समूह

भारत के द्वीप समूह और द्वीपों का सारगर्भित मूलभूत जानकारी नीचे प्रदान किया गया हैं. इसके आगे इन द्वीप समूहों का विस्तार से वर्णन किया गया हैं.

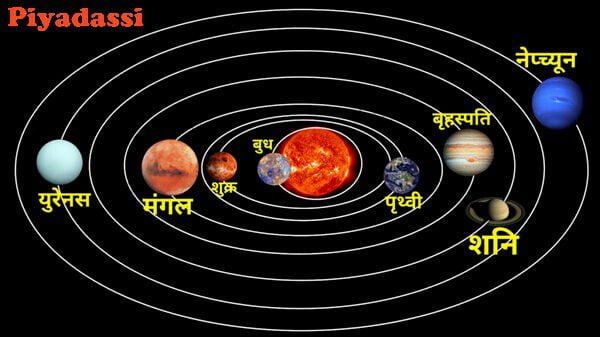

| द्वीप/समूह का नाम | प्रकार | अनुमानित क्षेत्र (किमी²) | मुख्य महत्व | मुख्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेश |

| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | द्वीप समूह | 8,249 | पर्यटन, जैव विविधता, सामरिक रक्षा | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |

| लक्षद्वीप द्वीप समूह | प्रवाल एटोल द्वी पसमूह | 32 | पर्यटन, समुद्री जैव विविधता, सामरिक सुरक्षा | लक्षद्वीप |

| श्रीहरिकोटा | अवरोधक द्वीप | – | उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र (ISRO) | आंध्र प्रदेश |

| पंबन द्वीप (रामेश्वरम द्वीप) | तटीय द्वीप | 67 | तीर्थयात्रा, सांस्कृतिक विरासत, कनेक्टिविटी | तमिलनाडु |

| न्यू मूर द्वीप (दक्षिण तालपट्टी) | रेतीला द्वीप (अब जलमग्न) | 0.01 (पूर्व में) | भू-राजनीतिक विवाद (अब समाप्त) | पश्चिम बंगाल/बांग्लादेश (पूर्व में विवादित) |

| अब्दुल कलाम द्वीप (व्हीलर द्वीप) | तटीय द्वीप | 1.6 | मिसाइल परीक्षण रेंज (DRDO) | ओडिशा |

| माजुली द्वीप | नदीय द्वीप | 352 (2014 तक) | सांस्कृतिक विरासत, जैव विविधता, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप | असम |

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भौगोलिक रूप से भारतीय मुख्य भूमि के पूर्व में हैं. ये द्वीप बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी किनारे पर स्थित हैं. यह म्यांमार (बर्मा) और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच लगभग 1,000 किलोमीटर (620 मील) तक दक्षिण की ओर फैले एक चाप का निर्माण करते हैं. यह चाप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अंडमान सागर के बीच की सीमा निर्धारित करता है.

अंडमान एवं निकोबार की राजधानी ‘पोर्ट ब्लेयर”दक्षिणी अंडमान द्वीप’ पर स्थित है. यहीं पर प्रसिद्ध ‘सेल्यूलर जेल’ हैं. ‘कोको स्ट्रेट’, ‘अंडमान (उत्तरी अंडमान)’ के उत्तर में स्थित है, जो अंडमान को म्याँमार के ‘कोको द्वीप समूह’ से अलग करती है. दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच ‘डंकन पास’ स्थित है.

‘मध्य अंडमान’ के पूर्व में ‘बैरन द्वीप’ स्थित है जो भारत का एकमात्र ‘सक्रिय ज्वालामुखी’ है, जबकि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित ‘नारकोंडम’ एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है. निकोबार भी कई द्वीपों का समूह है, जैसे- कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार. 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को ‘सुमात्रा’ से अलग करता है. ग्रेट निकोबार द्वीप भौगोलिक रूप से इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के सबसे निकट अवस्थित भारतीय क्षेत्र है.

भारत का दक्षिणतम बिंदु ‘इंदिरा पॉइंट’ है, जो ‘ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है. (2004 की सुनामी के कारण यह जल में डूब गया है). इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम ‘पिगमेलियन पॉइंट’ है. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी ‘सैडल पीक’ है, जो उत्तरी अंडमान में स्थित है तथा ‘माउंट थूलियर’, अंडमान एवं निकोबार की दूसरी सबसे ऊँची पर्वत चोटी है जो ‘ग्रेट निकोबार द्वीप’ पर स्थित है.

इस द्वीप समूह में लगभग 836 द्वीप और टापू शामिल हैं. इनमें से लगभग 550 अंडमान समूह में हैं, जिनमें से 28 में आबादी है. छोटे निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप (10 में आबादी है) शामिल हैं. इस केंद्र शासित प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 8,249 वर्ग किलोमीटर (3,185 वर्ग मील) है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 150 किलोमीटर चौड़े टेन डिग्री चैनल (उत्तरी अक्षांश) द्वारा अलग होते हैं. इसके चार हिस्से हैं:

- उत्तरी अंडमान

- मध्य अंडमान

- दक्षिणी अंडमान

- लिटिल अंडमान

अंडमान-निकोबार द्वीप समूह का निर्माण कैसे हुआ?

ये द्वीप पानी के नीचे की पर्वत श्रृंखला के ऊपरी हिस्सों के ऊपर आने से बने हैं. यह पर्वत श्रृंखला उत्तर में रखाइन पर्वत और पटकाई रेंज से जुड़ी है. दक्षिण में, यह मेंटावई रिज से मिलती है. मेंटावई रिज के ऊपर वाले हिस्से इंडोनेशिया के मेंटावई द्वीप बनाते हैं. ये द्वीप सेनोजोइक युग (पिछले 65 मिलियन वर्षों में बने) के बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शेल से बने हैं.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अक्सर “एक जलमग्न पर्वत श्रृंखला के शिखर” और “म्यांमार से इंडोनेशिया तक फैली एक पहाड़ी श्रृंखला” के रूप में वर्णित किया जाता है. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि इन द्वीपों का निर्माण टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधि के कारण हुआ है.

20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में बैरन द्वीप पर हुए ज्वालामुखी विस्फोट इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह एक सक्रिय भूवैज्ञानिक क्षेत्र है. यह इंगित करता है कि ये द्वीप कोई स्थिर भूभाग नहीं हैं, बल्कि एक निरंतर भू-गतिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं. 2004 की सुनामी, हालांकि सीधे स्थानीय ज्वालामुखी गतिविधि से संबंधित नहीं थी, फिर भी हिंद महासागर में होने वाली भूकंपीय घटनाओं के प्रति इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को उजागर करती है.

भूगोल

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का भू-भाग मुख्य रूप से ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों और संकरी घाटियों से बना है. यहाँ समतल ज़मीन यहाँ बहुत कम है, जैसे मध्य अंडमान में बेतापुर और उत्तरी अंडमान में डिगलीपुर. इन द्वीपों पर साल भर बहने वाली नदियाँ भी कम ही हैं. इन द्वीपों के तट प्रवाल-किनारे वाले हैं और गहरे कटे हुए हैं. इससे सुरक्षित बंदरगाह और ज्वारीय खाड़ियाँ बनती हैं. निकोबार द्वीप समूह का भू-भाग अंडमान की तुलना में ज़्यादा विविध है. पूरे क्षेत्र में ग्रेट निकोबार एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ ताज़े सतही जल की अच्छी मात्रा उपलब्ध है.

इन द्वीपों की सबसे ऊँची चोटियाँ हैं:

- सैडल पीक (737 मीटर / 2,418 फीट) – उत्तरी अंडमान पर

- माउंट थुलियर (642 मीटर / 2,106 फीट) – ग्रेट निकोबार पर

- माउंट हैरियट (365 मीटर / 1,197 फीट) – दक्षिण अंडमान पर

जलवायु

द्वीपों की जलवायु उष्णकटिबंधीय है. लेकिन समुद्री हवाओं के कारण यह नियंत्रित रहती है. पूरे साल तापमान आमतौर पर 23°C से 31°C के बीच रहता है. यहाँ न तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ही कड़ाके की सर्दी.

दक्षिण-पश्चिम मानसून मई के अंत तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आ जाता है, जबकि उत्तर-पूर्वी मानसून नवंबर में आता है. इस क्षेत्र में सालाना लगभग 3,000 मिमी (120 इंच) बारिश होती है, जो मुख्य रूप से मई से सितंबर तक चलने वाले दक्षिण-पश्चिम मानसून और अक्टूबर-नवंबर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होती है. श्री विजया पुरम में सामान्य वर्षा 3900 मिमी है.

यहाँ पर्यटन के लिए मानसून का मौसम अनुशंसित है. इस दौरान यहाँ ताजे जल के स्त्रोत पानी से भरे होते हैं. साथ ही, हरियाली भी भरपूर होती हैं. लेकिन फिसलन और गहरे जल स्त्रोतों में डूबने का खतरा भी होता हैं. पर्यटन की यह खासियत अन्य पर्यटक स्थलों के विपरीत हैं.

जैव विविधता व जीव

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का अधिकांश क्षेत्र घने वनों से आच्छादित है. प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में नर्रा (जिसे अंडमान रेडवुड या पडौक, Pterocarpus dalbergioides) और डिप्टेरोकार्पेसी परिवार के विभिन्न बड़े वृक्ष शामिल हैं. बंदरगाह और ज्वारीय खाड़ियाँ में मैंग्रोव मिलते हैं. साइथेसी परिवार की कई वृक्ष फर्न प्रजातियाँ निकोबार क्षेत्र में पाई जाती हैं.

द्वीपों में स्थलीय और समुद्री स्तनधारियों की केवल कुछ दर्जन प्रजातियाँ निवास करती हैं. अंडमान जंगली सुअर (Sus scrofa andamanensis) – इस क्षेत्र का स्थानिय जीव हैं. अन्य सामान्य स्तनधारियों में मकाक, चित्तीदार हिरण, सिवेट, श्रू, व्हेल, डॉल्फ़िन और डुगोंग (Dugong dugon) शामिल हैं. डुगोंग को यहाँ का राज्य पशु घोषित किया गया है.

इन द्वीपों में पक्षियों की 270 प्रजातियाँ और उप-प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से 106 स्थानिय हैं. अंडमान वुड पिजन को राज्य पक्षी घोषित किया गया है. यहाँ दुनिया के 218 स्थानिय पक्षी क्षेत्रों में से दो हैं. वनों में कई प्रकार के साँप और छिपकलियाँ पाई जाती हैं. तटीय जल में खारे पानी के मगरमच्छ, मछली, कछुए और समुद्री साँप प्रचुर मात्रा में हैं.

इन द्वीपों में 96 वन्यजीव अभयारण्य, नौ राष्ट्रीय उद्यान और एक बायोस्फीयर रिजर्व हैं. यह स्थानिय प्रजातियों की उच्च संख्या और संरक्षण का महत्व स्पष्ट करता है.

जनजीवन और प्रशासन

2011 की जनगणना के अनुसार, अंडमान और निकोबार की कुल जनसंख्या 3,79,944 है और साक्षरता दर 86.27% है. अंडमान की अधिकांश आबादी दक्षिण एशिया के प्रवासियों और उनके वंशजों से बनी है.

यहाँ अधिकांश लोग हिंदी या बंगाली बोलते हैं. लेकिन तमिल, तेलुगु और मलयालम भी आम हैं. दो-तिहाई से अधिक लोग हिंदू हैं. ईसाई आबादी का लगभग पाँचवाँ हिस्सा हैं और मुस्लिम दसवें हिस्से से कम हैं.

क्षेत्र के मुख्य आर्थिक उद्योग पर्यटन, मछली पकड़ना और कृषि हैं. सरकार द्वारा यहाँ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत विकास निगम द्वारा औद्योगिक वित्तपोषण किया जा रहा हैं. यहाँ के फसलों में धान (अंडमान समूह में मुख्य खाद्य फसल), नारियल और सुपारी (निकोबार समूह में नकदी फसलें), तिलहन, सब्जियाँ, फल (आम, अनानास, अमरूद), मसाले (काली मिर्च, लौंग, जायफल, दालचीनी), रबर, लाल ताड़ का तेल और काजू शामिल हैं. हस्तशिल्प (शंख शिल्प, पडौक, बादाम, गुरजन से लकड़ी के शिल्प, नारियल के गोले) भी महत्वपूर्ण कारोबार हैं.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 1956 से भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है. प्रशासनिक रूप से, केंद्र शासित प्रदेश में तीन राजस्व जिले हैं: दक्षिण अंडमान (राजधानी पोर्ट ब्लेयर/श्री विजया पुरम), उत्तरी और मध्य अंडमान (मुख्यालय मायाबंदर), और निकोबार (मुख्यालय कार निकोबार). पोर्ट ब्लेयर इसकी क्षेत्रीय राजधानी है. वर्ष 2014 के 16वीं लोकसभा चुनाव में पहली बार शॉम्पेन जनजाति ने मतदान किया था.

स्थानीय जनजातियाँ

ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, सेंटिनली अंडमान की स्वदेशी जनजातियाँ हैं. निकोबारी (शोम्पेन सहित) अंडमानी से असंबंधित हैं. ये संभवतः मलय/मोन से उतरे हैं और मोन-खमेर भाषाएँ बोलते हैं.

बाहरी समूहों के साथ संपर्क के बाद कुछ ही स्वदेशी अंडमानी बचे हैं. अधिकांश संपर्क के बाद बीमारियों से तबाह हो गए. ग्रेट अंडमानी भी बुरी तरह प्रभावित हुए. इनकी 99% आबादी ब्रिटिश उपनिवेशीकरण के बाद मिट गई. ओंगे की आबादी 100 है. उनके जंगल का भी शिकारियों और लकड़हारों द्वारा शोषण किया गया है. ये भी सरकारी खाद्य सहायता पर निर्भर हैं. जारवा (जनसंख्या 270) और सेंटिनली (जनसंख्या 50-250) काफी हद तक स्वतंत्र रहते हैं. सेंटिनली का बाहरी लोगों के साथ कोई शांतिपूर्ण संपर्क नहीं है.

निकोबार द्वीप समूह के स्वदेशी निवासी, निकोबारी (संबंधित शोम्पेन सहित), 21वीं सदी की शुरुआत में निकोबार की आबादी का बहुमत बने रहे. निकोबारी की आबादी 30,000 है. वे मुख्य रूप से बागवानी करते हैं. कई ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए हैं. लेकिन एक विशिष्ट संस्कृति बनाए रहे हुए हैं. 2004 की सुनामी से वे काफी प्रभावित हुए.

नोट: दिसंबर 2018 में ‘रॉस द्वीप’, ‘नील द्वीप’ एवं ‘हैवलॉक द्वीप’ का नाम बदलकर क्रमशः ‘नेताजी सुभाष चंद्र बोस’, ‘शहीद द्वीप’, एवं ‘स्वराज द्वीप’ कर दिया गया.

लक्षद्वीप द्वीप समूह

लक्षद्वीप भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है. यह अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का एक समूह है, जो भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट से लगभग 200 से 440 किलोमीटर दूर है. केरल सबसे निकटतम भारतीय राज्य है. यह 8°N और 12°N अक्षांशों और 71°E और 74°E देशांतरों के बीच स्थित है. यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है. इसमें 12 एटोल, तीन रीफ, पाँच जलमग्न बैंक और दस आबाद द्वीप शामिल हैं.

लक्षद्वीप के द्वीप मुख्य रूप से प्रवाल एटोल हैं, जो लैगून को घेरने वाले वलय के आकार के प्रवाल भित्तियाँ हैं. द्वीप और एटोल पूरी तरह से प्रवाल से बने हैं. ज्वालामुखी या महाद्वीपीय द्वीपों के विपरीत, प्रवाल एटोल निचले स्तर के होते हैं और अपने अस्तित्व के लिए सीधे अपने प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर निर्भर करते हैं. यह इसे समुद्र-स्तर में वृद्धि और महासागर के अम्लीकरण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बनाती है.

‘कवारत्ती’, लक्षद्वीप की राजधानी है जो ‘9° चैनल’ के उत्तर में स्थित है. ‘9° चैनल’, मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों (मुख्य लक्षद्वीप) से अलग करता है. ‘मिनिकॉय’ (अन्य स्रोतों में एंड्रोट), लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है. ‘8° चैनल’, लक्षद्वीप (मिनिकॉय) को मालदीव से अलग करता है.

भौतिक विशेषताएँ और जलवायु

लक्षद्वीप अपने क्रिस्टल-साफ पानी, सफेद रेत वाले समुद्र तटों और जीवंत प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध है. लैगून स्थानीय आबादी के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत हैं.

36 द्वीपों को स्थान और भूवैज्ञानिक गठन के आधार पर तीन मुख्य समूहों में विभाजित किया गया है 8:

- अमीनदीवी द्वीप (उत्तर): यह सबसे बड़ा समूह है, जिसमें कवरत्ती (राजधानी), अगाती और अमिनी जैसे द्वीप शामिल हैं.

- लक्कादीव द्वीप (मध्य): इसमें कलपेनी और एंड्रोथ जैसे द्वीप शामिल हैं.

- मिनिकॉय द्वीप (दक्षिण): मिनिकॉय सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अद्वितीय है. यह विशेषता मालदीव के संस्कृति के निकट हैं.

लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है. लेकिन समुद्र से घिरे होने के कारण उच्च आर्द्रता और तापमान 25°C से 35°C या 27°C से 32°C 9 तक रहता है. अप्रैल और मई सबसे गर्म महीने होते हैं. द्वीपों में मुख्य रूप से जून से सितंबर के बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जिसके बाद उत्तर-पूर्वी मानसून आता है. दक्षिण-पश्चिम मानसून जून से अक्टूबर तक सक्रिय रहता है. द्वीपों की यात्रा के लिए अक्टूबर से मार्च का समय आदर्श है. यहाँ मानसून के दौरान जहाज-आधारित पर्यटन बंद रहता है.

जैव विविधता

द्वीपों की रेतीली मिट्टी और खारे वातावरण के कारण वनस्पति सीमित है. लेकिन यहाँ नारियल के पेड़, पेंडानस और कुछ अन्य कठोर प्रजातियाँ मिलते हैं. केला, कोलोकेशिया, सहजन, ब्रेड फ्रूट, जंगली बादाम भी सामान्य रूप से जगाए जाते हैं. यहाँ के झाड़ीदार जंगल के पौधों में कन्नड़, पुन्ना, चावोक, चीरानी शामिल हैं. समुद्री घास (Thalassia hemprichin, Cymodocea isoetifolia) समुद्री कटाव को रोकने में मदद करती हैं.

लक्षद्वीप की प्रवाल भित्तियों में विभिन्न प्रकार के प्रवाल, मछली, क्रस्टेशियन और मोलस्क रहते हैं. टूना, सार्डिन और मैकरेल प्रचुर मात्रा में हैं. लैगून में समुद्री कछुए (लुप्तप्राय ऑलिव रिडले), डॉल्फ़िन और व्हेल शार्क रहते हैं. यहाँ लगभग 600 मछली प्रजातियों की पहचान की गई है. अन्य समुद्री जानवरों में स्टारफिश, शार्क, वाहू, स्वोर्डफिश, स्पंज, इचिनोडर्म शामिल हैं. लक्षद्वीप के समुद्र तट लेदरबैक, ऑलिव रिडले, हॉक्सबिल और ग्रीन समुद्री कछुओं के लिए महत्वपूर्ण घोंसले के मैदान हैं.

प्रवासी पक्षी (टर्न्स, सैंडपाइपर, गल) मौसमी रूप से द्वीपों का दौरा करते हैं. भूरे रंग के नोडी, ग्रेटर क्रेस्टेड टर्न और लेसर क्रेस्टेड टर्न जैसे पेलैजिक पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं. पिट्टी द्वीप एक पक्षी अभयारण्य है. यह भारत के सबसे समृद्ध प्रवाल में से एक हैं. यहाँ इसके 100 से अधिक प्रजातियाँ (शाखाओं वाले स्टैगहॉर्न, रिज्ड ब्रेन कोरल) मिलते हैं.

प्रवाल भित्तियाँ यहाँ के जैव विविधता को बनाए रखने और द्वीपों को समुद्री कटाव से बचाने के लिए जरूरी हैं. 1998 से प्रवाल आवरण में 50% की कमी जलवायु परिवर्तन का गंभीर परिणाम हैं. इसलिए इसका संरक्षण नितांत आवश्यक हैं.

समाज और जनजीवन

लक्षद्वीप की आबादी लगभग 70,000 है. अधिकांश लोग कवरत्ती, अगाती, मिनिकॉय पर रहते हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 64,473 थी. ये मुख्य रूप से मलयाली और मप्पिला (मालाबार) मूल के हैं. अधिकांश द्वीपों पर मलयालम प्रमुख भाषा है. मिनिकॉय में महल बोली जाती है (जो धिवेही के समान है). इस्लाम प्रमुख धर्म है, लगभग पूरी आबादी मुस्लिम है.

यहाँ का लोककला कोल्कली, परिचाकली, लावा (मिनिकॉय) है. नारियल के पत्तों से चटाई बुनना यहाँ का पारंपरिक शिल्प हैं. मछली पकड़ना, नारियल की खेती, पर्यटन व हस्तशिल्प लोगों के आजीविका का मुख्य स्त्रोत हैं. लक्षद्वीप 1956 से भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है. इसकी प्रशासनिक सचिवालय 1964 में कोझिकोड से कवरत्ती स्थानांतरित किया गया था.

सामरिक महत्व

महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के पास इसकी महत्वपूर्ण स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए इसे महत्वपूर्ण बनाती है. यह अरब सागर में समुद्री यातायात और गतिविधियों की निगरानी के लिए एक चौकी के रूप में कार्य करता है. यह क्षेत्र भारत के ईंधन आयात और व्यापार मार्गों के लिए महत्वपूर्ण है. भारतीय नौसेना समुद्री डकैती और तस्करी से निपटने के लिए लक्षद्वीप में अपनी उपस्थिति बनाए रखते हैं. इस सक्रियता से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रभाव बढ़ता है.

अन्य द्वीप व द्वीप समूह

A. श्रीहरिकोटा

श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी तट पर स्थित एक अवरोधक द्वीप है. यह आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में स्थित है. यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है. पुलिकट झील आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित है.

सुल्लुरपेटा यहाँ का सबसे नज़दीकी शहर और रेलवे स्टेशन है. यह चेन्नई से एक्सप्रेसवे द्वारा जुड़ा हुआ है. यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क है, जहाँ गर्मियाँ गर्म और सर्दियाँ हल्की होती हैं. औसत वार्षिक वर्षा 1,503 मिमी है.

भारत का प्राथमिक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र (SDSC)

श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) स्थित है. यह भारत का एकमात्र और मुख्य उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है. यहीं से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV) जैसे रॉकेटों का उपयोग करके उपग्रहों का प्रक्षेपण करता है.

सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में वर्तमान में तीन कार्यशील प्रक्षेपण पैड हैं, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के रॉकेटों के प्रक्षेपण के लिए किया जाता है. यहाँ ठोस प्रणोदक (Solid Propellent) बनाने, रॉकेटों को असेंबल करने और उनका परीक्षण करने के लिए सुविधाएँ मौजूद हैं. इसके अलावा, यहाँ टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और नियंत्रण केंद्र भी हैं, जो प्रक्षेपण के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

श्रीहरिकोटा को इसरो द्वारा कई रणनीतिक कारणों से चुना गया था:

- भूमध्य रेखा से निकटता: यह पृथ्वी के घूर्णन से अतिरिक्त बल प्रदान करता है, जिससे ईंधन की बचत होती है और दक्षता बढ़ती है.

- समुद्री प्रक्षेपण पथ: रॉकेटों को बंगाल की खाड़ी के ऊपर पूर्व की ओर प्रक्षेपित किया जाता है. इससे किसी भी समस्या की स्थिति में मलबा समुद्र में गिरता है. इस प्रकार आबादी वाले क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है.

- अलगाव: एक द्वीप होने के कारण यह मुख्य भूमि से अलग-थलग हैं. इस प्रकार जटिल वैज्ञानिक तकनीकों की सुरक्षा हेतु गोपनीय स्थल प्राप्त होता हैं.

B. पंबन द्वीप (रामेश्वरम द्वीप)

पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है. यह प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है. यह तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में रामेश्वरम तालुक का हिस्सा है . यह 9°11′ N और 9°19′ N अक्षांशों और 79°12′ E से 79°23′ E देशांतरों के बीच स्थित है 18.

यह क्षेत्रफल के हिसाब से तमिलनाडु का सबसे बड़ा द्वीप है. यह पश्चिम में पंबन के टाउनशिप से दक्षिण-पूर्व में धनुषकोडी के अवशेषों तक लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा है. द्वीप की लंबाई धनुषकोडी अंतरीप पर 2 किलोमीटर से रामेश्वरम के पास 7 किलोमीटर तक है. द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 67 वर्ग किलोमीटर है.

पंबन द्वीप, एडम ब्रिज के तटों और श्रीलंका के मन्नार द्वीप द्वारा बनाई गई श्रृंखला, पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी और पाक जलडमरूमध्य को दक्षिण-पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से अलग करती है. इस भौगोलिक क्षेत्र के मन्नार की खाड़ी में यह स्थित हैं. रामेश्वरम के आसपास कुछ पहाड़ियाँ और ऊँचे भू-भाग हैं. माउंट गंधमादन इनमें सबसे ऊँचा है.

पंबन द्वीप का अधिकांश भाग सफेद रेत से ढका हुआ है. इसलिए यह खेती के लिए उपयुक्त नहीं है. यहाँ नारियल और ताड़ के पेड़, अंजीर और नीलगिरी के पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं . समुद्र तट के किनारे झाड़ियाँ और सरकंडे भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं.

ऐतिहासिक धनुषकोडी

धनुषकोडी कभी पंबन द्वीप के पूर्वी सिरे पर स्थित एक फलता-फूलता शहर, बंदरगाह और तीर्थस्थल था. यह कभी रामेश्वरम जितना ही महत्वपूर्ण था और रेल तथा सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ था. दिसंबर 1964 में आए एक भयानक चक्रवात ने धनुषकोडी को पूरी तरह से तबाह कर दिया.

इस आपदा में 2,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई. बिजली व संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई. घर, मंदिर, चर्च, अस्पताल और धर्मशालाएँ सब नष्ट हो गए. यहाँ तक कि धनुषकोडी तक जाने वाली रेलवे लाइन भी एक यात्री ट्रेन के साथ नष्ट हो गई, जिसमें लगभग 200 लोग मारे गए.

C. न्यू मूर द्वीप (दक्षिण तालपट्टी)

न्यू मूर द्वीप नवंबर 1970 में भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में उभरा. बाद के चक्रवातों से गाद जमा होने के कारण यह बढ़ता गया. यह बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर अवस्थित है. हालांकि, यह द्वीप लगभग मार्च 2010 में गायब हो गया. समुद्र स्तर में वृद्धि, कटाव और जलप्रवाह के गति में परिवर्तन इसके गायब होने के मुख्य कारण थे.

यह द्वीप निर्जन था. इसके बावजूद भारत और बांग्लादेश दोनों ने इस पर संप्रभुता का दावा किया. इस विवाद ने क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की संभावनाओं को और बढ़ा दिया था. भारत ने 1981 में द्वीप पर अपना झंडा फहराया था. लेकिन बांग्लादेशियों ने उसे हटा दिया था.

यह विवाद 7 जुलाई 2014 को स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के फैसले से सुलझ गया. PCA ने बांग्लादेश को बंगाल की खाड़ी में विवादित क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा (19,467 वर्ग किलोमीटर) दिया, लेकिन न्यू मूर द्वीप पर भारत की संप्रभुता को मान्यता दी.

D. अब्दुल कलाम द्वीप (व्हीलर द्वीप)

अब्दुल कलाम द्वीप को पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था. यह ओडिशा के तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है. इस द्वीप का नाम भारत के दिवंगत राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सम्मान में रखा गया है. यह भारत के रक्षा कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है. यहाँ भारत का एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) स्थित है.

यह द्वीप ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व और पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित है. यह 1.6 वर्ग किलोमीटर (390 एकड़) के क्षेत्र में फैला हुआ हैं. यह द्वीप, मुख्य भूमि से बैतरणी क्रीक द्वारा अलग होता है. इसका भू-भाग समतल और रेतीला है. यहाँ बिखरी हुई वनस्पति और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मिलती है.

सामरिक महत्व

यह भारत के विभिन्न मिसाइल जैसे आकाश, अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, और शौर्य के परीक्षण केंद्र के रूप में कार्य करता है. 1980 के दशक की शुरुआत में अग्नि श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास के लिए एक समर्पित सैन्य मिसाइल परीक्षण रेंज की तलाश में इस द्वीप को चुना गया था. 1993 में पृथ्वी मिसाइल का पहला सफल परीक्षण यहीं से हुआ था.

ITR सुविधाओं में लॉन्च कॉम्प्लेक्स, रडार ट्रैकिंग स्टेशन, रेंज कंट्रोल सेंटर, और मौसम विज्ञान स्टेशन शामिल हैं. यह द्वीप केवल जहाज द्वारा ही पहुँचा जा सकता है. यहाँ एक छोटा हेलीपैड और मिसाइल असेंबली और लॉन्च पैड को जोड़ने वाली 2.3 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है. इसकी सामरिक महत्व के कारण आम जनता के लिए प्रवेश प्रतिबंधित है. केवल DRDO कर्मी और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को ही यहाँ जाने की अनुमति है.

जैव विविधता

यह लुप्तप्राय ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए एक प्रमुख घोंसला बनाने का स्थान भी है. ये कछुए पास के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य में पाए जाते हैं. DRDO घोंसला बनाने के मौसम के दौरान परीक्षणों को प्रतिबंधित करना, रोशनी को मंद करना, और वनीकरण कार्यक्रम चलाना जैसे संरक्षण कदम उठता हैं. इन प्रयासों के परिणामस्वरूप कछुओं की संख्या में वृद्धि हुई है.

भविष्य में, द्वीप पर पारिस्थितिकी-पर्यटन विकसित करने के प्रस्ताव हैं, जिसमें द्वीप के पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और रक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कुछ क्षेत्रों तक नियंत्रित पहुँच शामिल होगी.

E. माजुली द्वीप (नदीय द्वीप)

माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है. यह, दुनिया का सबसे बड़ा और भारत का एकमात्र नदीय द्वीप है. यह लगभग 875 वर्ग किलोमीटर में फैला है. यह नदीय भू-आकृति विज्ञान का एक अनूठा उदाहरण है. इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की गतिशीलता से हुआ है. यहाँ की जनसंख्या सघन है. माजुली को असम का 33वाँ ज़िला घोषित किया गया है. इसके साथ ही यह देश का ‘पहला नदी द्वीपीय ज़िला’ बन गया है.

भौगोलिक और भू-आकृतिक विशेषताएँ

माजुली ब्रह्मपुत्र बेसिन से उठा एक समतल जलोढ़ मैदान है. यह उत्तर-पश्चिम में सुबनसिरी नदी, उत्तर-पूर्व में खेरकटिया सुली, और दक्षिण व दक्षिण-पश्चिम में मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी से घिरा है. यहाँ की सहायक नदियाँ (tributary) अपने साथ भारी गाद लाती हैं, जिससे इस क्षेत्र में उथली, गुंथी हुई और रेतीली धाराएँ बनती हैं. द्वीप के चारों ओर टापुओं (स्थानीय रूप से चापोरी) का निर्माण हुआ है.

द्वीप के किनारे और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारों पर आर्द्रभूमि (बीफ्स) भी हैं. यहाँ समृद्ध वनस्पति और जीवों का आवास हैं. माजुली असम की मुख्य भूमि से 2.5 किलोमीटर दूर है और जोरहाट जिले के निमाती घाट से नौका द्वारा पहुँचा जा सकता है.

सांस्कृतिक विरासत

माजुली को 16वीं शताब्दी से असम की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है. यह असमिया नव-वैष्णव संस्कृति का केंद्र है. यह प्राचीन नव-वैष्णव मठों (सतरा) का घर है. इनमें लगभग 22 द्वीप पर अब भी मौजूद हैं. ये सतरा सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र और स्थानीय विवादों के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं. द्वीप में मिश्रित जनजातीय जातीयता है, जैसे मिशिंग, देओरी, अहोम और सोनोवाल कछारी. यहाँ रास पूर्णिमा और अली ऐ लिगांग जैसे कई त्योहार मनाए जाते हैं. प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की कमी के कारण यह द्वीप लगभग प्रदूषण मुक्त है.

कटाव की गंभीर चुनौतियाँ

माजुली को अपने किनारों पर व्यापक मिट्टी के कटाव से गंभीर खतरा है. 1790 के दशक में 1,300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाला यह द्वीप 2014 तक घटकर 352 वर्ग किलोमीटर रह गया है. अनुमान है कि यह अगले 15-20 वर्षों में अस्तित्व में नहीं रहेगा. कटाव का मुख्य कारण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों की प्राकृतिक गतिशीलता के साथ-साथ मानवजनित कारक भी हैं.

ऊपरी इलाकों में मानसून की बाढ़ को रोकने के लिए बनाए गए बड़े तटबंधों ने माजुली पर नदी के बल को बढ़ा दिया है. इससे कटाव और भी गंभीर हो गया है. 1991 के बाद से 35 से अधिक गाँव बह चुके हैं.

विभिन्न द्वीप व द्वीप समूहों के सामरिक महत्व

| द्वीप/समूह का नाम | सामरिक भूमिका | प्रमुख सामरिक सुविधाएँ/विशेषताएँ |

| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव, जैव विविधता संरक्षण | पोर्ट ब्लेयर (राजधानी), नौसेना उपस्थिति |

| लक्षद्वीप द्वीप समूह | समुद्री सुरक्षा, व्यापार मार्ग निगरानी, भू-राजनीतिक प्रभाव | नौसेना और तटरक्षक बल की उपस्थिति |

| श्रीहरिकोटा | उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष अन्वेषण, सामरिक स्वायत्तता | सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) |

| पंबन द्वीप | रक्षा और निगरानी (श्रीलंका सीमा के पास), कनेक्टिविटी | पंबन पुल (नई) |

| न्यू मूर द्वीप | (पूर्व में) समुद्री सीमा विवाद | – |

| अब्दुल कलाम द्वीप | मिसाइल परीक्षण, रक्षा कार्यक्रम, वैज्ञानिक विकास | एकीकृत परीक्षण रेंज (ITR) |

| माजुली द्वीप | सांस्कृतिक संरक्षण, नदीय पारिस्थितिकी तंत्र अध्ययन | – |