विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) की स्थापना 1 जनवरी, 1995 को टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) के स्थान पर हुई थी. यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को संचालित करने वाला एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है. WTO का निर्माण मोरक्को के माराकेश में हस्ताक्षरित माराकेश समझौते के तहत किया गया था.

इसकी स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि वैश्विक व्यापार यथासंभव सुचारू, पूर्वानुमेय और स्वतंत्र रूप से संचालित हो. यह संगठन ठोस कानूनी तंत्र पर आधारित है, और इसके समझौतों की सदस्य देशों की संसदों द्वारा पुष्टि की गई है. WTO उन तीन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक समूह शामिल हैं, जो विश्व आर्थिक नीति का निर्माण और समन्वय करते हैं.

WTO के अस्तित्व में आने से पहले, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को संचालित करने वाला मुख्य बहुपक्षीय साधन GATT था. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापार प्रतिबंधों को कम करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 23 देशों द्वारा अक्टूबर 1947 में GATT पर हस्ताक्षर किए गए थे, और यह 1 जनवरी, 1948 को कानून बन गया.

अपनी संस्थागत कमियों के बावजूद, GATT ने आठ बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के चक्रों को प्रायोजित करते हुए एक वास्तविक संगठन के रूप में कार्य किया. इन वार्ताओं का उद्देश्य टैरिफ और अन्य व्यापार बाधाओं को कम करना था. ये चक्र क्रमिक रूप से व्यापार उदारीकरण के दायरे का विस्तार करते रहे, जो अंततः उरुग्वे दौर की व्यापक वार्ताओं और WTO के निर्माण का आधार बने.

GATT की यात्रा को उसके आठ व्यापार वार्ताओं के चक्रों के माध्यम से समझा जा सकता है, जो टैरिफ में क्रमिक कटौती पर केंद्रित थे और धीरे-धीरे गैर-टैरिफ बाधाओं और नए व्यापार क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विस्तारित हुए.

GATT के आठ व्यापार वार्ताओं के चक्र

GATT के व्यापार चक्र वार्ता से हम जानते है कि कैसे वार्ताओं का दायरा धीरे-धीरे टैरिफ से परे, गैर-टैरिफ उपायों और नए क्षेत्रों तक विस्तृत हुआ. यह उदारीकरण के तरफ विश्व का क्रमिक झुकाव था, जो अंततः उरुग्वे राउंड और WTO की स्थापना का कारण बना. GATT (टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता) के आठ व्यापार वार्ताओं के चक्रों के नाम और वर्ष निम्नलिखित हैं:

| चक्र का नाम | वर्ष | उल्लेखनीय परिणाम |

| जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) | 1947 | 23 देशों द्वारा GATT पर हस्ताक्षर, 45,000 प्रशुल्क रियायतें |

| ऐनेसी ( फ्रांस) | 1949 | 10 नए देश शामिल, 5,000 प्रशुल्क रियायतें |

| टॉरक्वे (यूके) | 1950-51 | 38 देशों द्वारा 8,700 प्रशुल्कों में कमी |

| जेनेवा | 1955-56 | 26 देशों द्वारा 2.5 अरब डॉलर के व्यापार मूल्य हेतु प्रशुल्कों में कटौती |

| डिलोन (जेनेवा) | 1960-62 | 45 देशों द्वारा 4.9 अरब डॉलर के व्यापार मूल्य पर प्रशुल्क रियायतें |

| केनेडी (जेनेवा) | 1964-67 | 48 देशों द्वारा 40 अरब डॉलर के व्यापार मूल्य के टैरिफ में कटौती, एंटी-डंपिंग समझौते की शुरुआत |

| टोक्यो (जापान) | 1973-79 | 102 देशों द्वारा 300 अरब डॉलर से अधिक व्यापार के टैरिफ में कमी, गैर-टैरिफ बाधाओं पर ध्यान |

| उरुग्वे | 1986-94 | 123 देशों द्वारा व्यापक वार्ता, WTO का गठन, कृषि और वस्त्रों को शामिल करना, सेवाओं और IPR पर समझौते |

GATT से WTO तक का संक्रमण

GATT के अंतर्गत व्यापार वार्ताओं का अंतिम अध्याय, उरुग्वे दौर, अब तक का सबसे व्यापक था, जिसने WTO के गठन और नए समझौतों के एक सेट को जन्म दिया. GATT से WTO तक का संक्रमण केवल एक मात्रात्मक विस्तार नहीं था (अधिक देशों और टैरिफ में कटौती), बल्कि वैश्विक व्यापार शासन में एक गुणात्मक बदलाव था, जो गैर-बाध्यकारी परामर्श से कानूनी रूप से बाध्यकारी अनुपालन की ओर बढ़ा. GATT, अपनी संस्थागत कमियों के कारण, वैश्विक व्यापार की बढ़ती जटिलता को प्रभावी ढंग से संभालने में सक्षम नहीं था.

GATT की प्रमुख कमियाँ

GATT ने एक नियम-आधारित व्यापार प्रणाली प्रदान की, लेकिन इसमें कई मूलभूत कमियाँ थीं:

- संस्थागत ढाँचे का अभाव: GATT एक स्थायी संगठन नहीं था, बल्कि नियमों का एक संग्रह मात्र था जिसमें कोई संस्थागत ढाँचा नहीं था. इसे केवल एक “वैधानिक व्यवस्था” माना जाता था, न कि एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय संस्था.

- सीमित कार्यक्षेत्र: इसके नियम केवल वस्तुओं के व्यापार पर लागू होते थे, जबकि सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPR) जैसे तेजी से बढ़ते और महत्वपूर्ण व्यापार क्षेत्रों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था.

- कमजोर विवाद निवारण प्रणाली: GATT में विवाद समाधान प्रणाली धीमी, कम प्रभावी थी, और इसका निर्णय आसानी से अवरुद्ध किया जा सकता था. यह परामर्श और विवाद समाधान प्रदान करता था, लेकिन इसके निर्णय सदस्यों पर बाध्यकारी नहीं होते थे.

WTO ने GATT का स्थान क्यों लिया?

उरुग्वे दौर की वार्ताओं (1986-94) में यह स्पष्ट हो गया कि GATT आधुनिक वैश्विक व्यापार की जटिलताओं को प्रभावी ढंग से संभाल नहीं सकता था. WTO का निर्माण इन अंतर्निहित कमियों को दूर करने के लिए एक जानबूझकर किया गया कदम था. WTO ने GATT की सभी कमियों को दूर किया, एक स्थायी संस्थागत आधार प्रदान किया, अपने दायरे में वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों को शामिल किया. WTO ने एक ठोस, बाध्यकारी विवाद निपटान प्रणाली स्थापित की जो स्वचालित और तेज थी.

GATT के तहत, नियम एक समझौता थे; WTO के तहत, वे कानून हैं. यह परिवर्तन वैश्विक व्यापार की नींव को स्वैच्छिक सहयोग से हटाकर एक मजबूत, नियम-आधारित ढांचे पर स्थापित करता है. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य शक्तिशाली देशों के मनमाने कार्यों से कमजोर देशों की रक्षा करना था.

(क्या हाल में अमेरिका द्वारा टैरीफ युद्ध से WTO का उपरोक्त उद्देश्य कमजोर हुआ हैं?)

GATT बनाम WTO

यह सारणी एक नज़र में GATT और WTO के बीच के मौलिक अंतर को स्पष्ट करती है:

| विशेषता | GATT | WTO |

| प्रकृति | नियमों और बहुपक्षीय समझौतों का संग्रह | एक स्थायी अंतरराष्ट्रीय संस्था |

| स्थापना | 1948 में 23 देशों द्वारा हस्ताक्षरित | 1995 में माराकेश समझौते के तहत स्थापित |

| कानूनी स्थिति | कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं | कानूनी रूप से बाध्यकारी |

| कार्यक्षेत्र | केवल वस्तुओं का व्यापार | वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित व्यापार |

| विवाद समाधान | धीमी और कम प्रभावी, निर्णय को अवरुद्ध किया जा सकता था | स्वचालित और तेज, निर्णय सदस्यों पर बाध्यकारी |

| सचिवालय | कोई सचिवालय नहीं, अस्थायी व्यवस्था | स्थायी सचिवालय |

WTO और UN

विश्व व्यापार संगठन (WTO) और संयुक्त राष्ट्र (UN) दोनों ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं. लेकिन inके बीच महत्वपूर्ण अंतर है. साथ ही, ये एक-दूसरे को कुछ सहयोग भी करते हैं.

अंतर–संबद्धता: WTO संयुक्त राष्ट्र की कोई विशेष एजेंसी नहीं है. इसकी स्थापना GATT (टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता) के उत्तराधिकारी के रूप में हुई थी और यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में कार्य करता है.

व्याप्ति और कार्यक्षेत्र: संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें शांति स्थापना, मानवाधिकार, गरीबी उन्मूलन, और जलवायु परिवर्तन जैसे कई विषय शामिल हैं. WTO का कार्यक्षेत्र विशेष रूप से व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है.

सहयोग

हालांकि WTO संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं है, फिर भी वे कई क्षेत्रों में सहयोग करते हैं.

- परामर्श और समन्वय: WTO और संयुक्त राष्ट्र के बीच सहयोग की व्यवस्था है. WTO के महानिदेशक संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के समन्वय निकाय, मुख्य कार्यकारी बोर्ड (Chief Executives Board) में भाग लेते हैं.

- साझा लक्ष्य: दोनों संगठन कई साझा लक्ष्यों पर काम करते हैं, जैसे कि गरीबी को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना. WTO का व्यापार उदारीकरण और आर्थिक विकास का लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals – SDGs) का समर्थन करता है.

- विशिष्ट सहयोग: WTO संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) जैसी एजेंसियों के साथ भी सहयोग करता है, खासकर विकासशील देशों को व्यापार क्षमता बनाने में मदद करने के लिए.

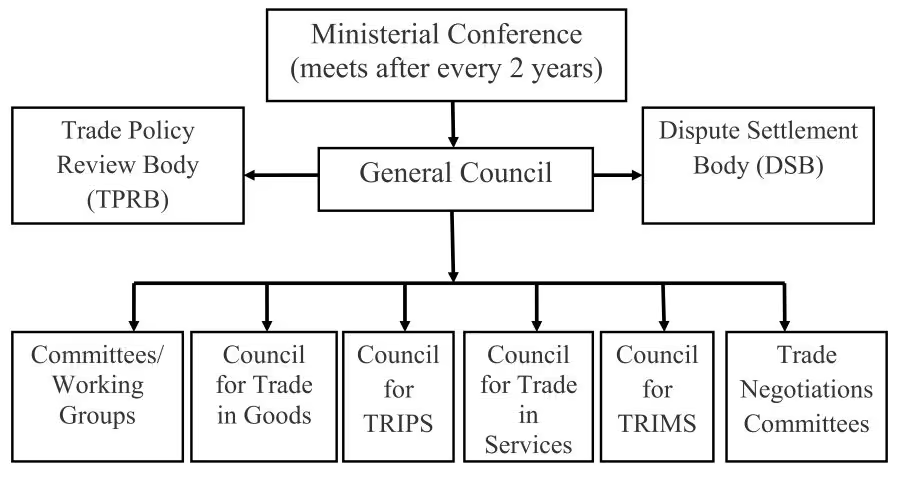

विश्व व्यापार संगठन की संरचना और संचालन

विश्व व्यापार संगठन की संरचना एक पदानुक्रमित प्रणाली के तहत संचालित होती है. इसमें विभिन्न निकाय विशिष्ट कार्यों को कानूनी प्रावधानों के अनुरूप काम करते है. इसकी संरचना इस प्रकार है:

मंत्रालयिक सम्मेलन (Ministerial Conference)

मंत्रालयिक सम्मेलन WTO की संरचना में सर्वोच्च प्राधिकरण है. इसका गठन WTO के सभी सदस्यों देशों से मिलकर होता है. इसके सभी सदस्यों को कम से कम हर दो वर्ष में मिलना आवश्यक है. यह संगठन की रणनीतिक दिशा निर्धारित करने और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत सभी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार होता है. सभी व्यापार वार्ताएँ केवल मंत्रालयिक सम्मेलन में संपन्न और सहमत होती हैं.

महापरिषद (General Council)

महापरिषद (General Council) WTO का सबसे महत्वपूर्ण अंग है. यह संगठन के दिन-प्रतिदिन के कामकाज और प्रबंधन की देखरेख के लिए जिम्मेदार है. इसमें सभी सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, आमतौर पर राजदूत स्तर के, होते हैं. व्यवहार में, यह अधिकांश मामलों के लिए WTO का प्रमुख निर्णय लेने वाला अंग होता है. महापरिषद, मुख्य रूप से, दो प्रमुख विषयों के तहत कार्य करती है: विवाद समाधान निकाय (DSB) और व्यापार नीति समीक्षा निकाय (TPRB).

प्रत्येक तीन परिषदें व्यापार के विभिन्न व्यापक क्षेत्रों को संभालती हैं, महापरिषद को रिपोर्ट करती हैं:

- वस्तु व्यापार परिषद (माल परिषद)

- सेवा व्यापार परिषद (सेवा परिषद)

- बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार से संबंधित पहलुओं के लिये परिषद (TRIPS काउंसिल)

जैसा कि इनके नाम दर्शाते हैं तीनों ही व्यापार के संबंधित क्षेत्रों जिनमें ये कार्य करती हैं, में WTO समझौतों के कामकाज़ के प्रति ज़िम्मेदार हैं. इनमें भी विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य होते हैं.

विवाद समाधान निकाय (Dispute Settlement Body- DSB)

विवाद समाधान निकाय (DSB) का गठन तब होता है जब महापरिषद व्यापार विवादों के समाधान के लिए प्रक्रियाओं का संचालन करती है. यह उन देशों के बीच व्यापार संबंधी विवादों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो WTO के समझौतों से संबंधित होते हैं.

विवाद समाधान प्रक्रिया में पहला चरण 60 दिनों का परामर्श है, जिसका उद्देश्य आपसी सुलह के माध्यम से समाधान खोजना है. यदि परामर्श से विवाद का समाधान नहीं निकलता है, तो शिकायत करने वाला पक्ष एक विवाद पैनल (Dispute Panel) की स्थापना का अनुरोध कर सकता है. DSB पैनल का गठन करता है, जिसकी रिपोर्ट को DSB सदस्यों के बीच आम सहमति से ही खारिज किया जा सकता है. यह व्यावहारिक रूप से दुर्लभ है (नकारात्मक सर्वसम्मति सिद्धांत) (DSU अनुच्छेद 16 और 17).

DSB के सभी अधिकार और प्रक्रियाएं DSU (WTO समझौते का Annex 2) में निहित हैं. इससे संबंधित मुख्य अनुच्छेद है:

- अनुच्छेद 2: DSB का प्रशासन और कार्य.

- अनुच्छेद 4: परामर्श.

- अनुच्छेद 6-8: पैनल की स्थापना और संरचना.

- अनुच्छेद 16-17: पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्ट को अपनाना.

- अनुच्छेद 21-22: अनुपालन और प्रतिशोध.

अपीलीय निकाय (Appellate Body)

इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड मे हैं. अपीलीय निकाय की स्थापना वर्ष 1995 में अनुच्छेद 17 के विवाद निपटान संचालित करने वाली प्रक्रियाओं एवं नियमों की समझ के तहत की गई थी.

अपीलीय निकाय, WTO के विवाद निपटान तंत्र का एक केंद्रीय यंग है. यह पैनल के कानूनी अन्वेषणों और निष्कर्षों की अपील सुनता है. यह पैनल के फैसलों को बरकरार रख सकता है, उलट सकता है या संशोधित कर सकता है. एक बार जब अपीलीय निकाय की रिपोर्ट को DSB द्वारा अंगीकृत कर लिया जाता है, तो यह विवाद में शामिल पक्षों पर बाध्यकारी होती है. अपीलीय निकाय में सात सदस्य होते हैं. प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल चार वर्ष का होता है. प्रत्येक अपील की सुनवाई तीन सदस्यों द्वारा की जाती है.

वर्तमान गतिरोध का कानूनी विश्लेषण: अपीलीय निकाय वर्तमान में निष्क्रिय हो चुका है. अमेरिका ने 2017 से ही नए सदस्यों की नियुक्ति को अवरुद्ध कर रखा है. इस अवरोध के पीछे अमेरिका की यह नाराजगी थी कि AB की रिपोर्टें बार-बार उसके लंबे समय से चले आ रहे घरेलू ‘ट्रेड रेमेडी’ कानूनों का विरोध करती थीं. यह गतिरोध WTO की विवाद समाधान प्रक्रिया को कमजोर करता है. इस निष्क्रियता का लाभ उठाकर कोई भी सदस्य केवल अपील दायर करके पैनल के फैसले को अनिश्चित काल तक लागू होने से रोक सकता है. साथ ही, इससे व्यापार नियमों को लागू करने की प्रक्रिया ताकत पर आधारित हो जाती है. इसका उपयोग शक्तिशाली देश एकतरफा रूप से बदले की कार्रवाई के लिए कर सकते हैं.

व्यापार नीति समीक्षा निकाय (Trade Policy Review Body)

व्यापार नीति समीक्षा निकाय (TPRB) में WTO के सभी सदस्य शामिल होते हैं. यह निकाय WTO की सामान्य परिषद (General Council) के तहत काम करता है और सभी WTO सदस्यों से मिलकर बनता है. इसका मुख्य कार्य WTO के प्रत्येक सदस्य की व्यापार नीतियों की नियमित समीक्षा करना है. इस प्रक्रिया का उद्देश्य सदस्य देशों की व्यापार नीतियों और प्रथाओं में पारदर्शिता और समझ को बढ़ाना है. यह निकाय यह इंगित करता है कि सदस्य देश विभिन्न व्यापार समझौतों के तहत किए गए अपने दायित्वों का कैसे पालन कर रहे हैं.

कार्य

TPRB का मुख्य कार्य व्यापार नीति समीक्षा तंत्र (Trade Policy Review Mechanism – TPRM) को संचालित करना है. इस तंत्र का उद्देश्य सदस्य देशों की व्यापार नीतियों और प्रथाओं की नियमित और सामूहिक समीक्षा करना है. इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ती है और यह सुनिश्चित होता है कि सदस्य देश WTO के नियमों और समझौतों का पालन कर रहे हैं.

प्रक्रिया

समीक्षा प्रक्रिया के दौरान, निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

- रिपोर्ट तैयार करना: WTO सचिवालय उस सदस्य देश पर एक विस्तृत और स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार करता है जिसकी समीक्षा की जा रही है.

- सरकारी बयान: संबंधित सदस्य देश अपनी व्यापार नीतियों का एक बयान प्रस्तुत करता है.

- चर्चा: TPRB की बैठक में सदस्य देश, सचिवालय की रिपोर्ट और सरकार के बयान पर चर्चा करते हैं. यह एक मंच प्रदान करता है जहाँ सदस्य देश एक-दूसरे से प्रश्न पूछ सकते हैं और स्पष्टीकरण मांग सकते हैं.

समीक्षा की आवृत्ति

प्रत्येक सदस्य देश की समीक्षा की आवृत्ति उनके वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी पर निर्भर करती है:

- सबसे बड़े व्यापारी (जैसे यूरोपीय संघ, अमेरिका, चीन, जापान) की समीक्षा हर 3 साल में होती है.

- अगले 16 सबसे बड़े व्यापारी की समीक्षा हर 5 साल में होती है.

- अन्य सदस्य की समीक्षा हर 7 साल में होती है.

- अल्प विकसित देश के लिए यह अवधि अधिक लंबी हो सकती है.

वस्तु व्यापार महापरिषद (Council for Trade in Goods) और सेवा व्यापार महापरिषद (Council for Trade in Services)

ये दोनों परिषदें महापरिषद के जनादेश के तहत काम करती हैं और इनमें सभी सदस्य देश शामिल होते हैं. वस्तु परिषद GATT 1994 और वस्तुओं के व्यापार से संबंधित अन्य समझौतों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है. वहीं, सेवा परिषद सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते (GATTS) के कार्यान्वयन की देखरेख करती है. GATTS के तहत सेवा व्यापार को चार तरीकों में वर्गीकृत किया गया है: सीमा पार आपूर्ति, विदेश में उपभोग, वाणिज्यिक उपस्थिति और प्राकृतिक व्यक्ति की उपस्थिति.

वस्तु व्यापार महापरिषद के कार्य

यह WTO की सामान्य परिषद (General Council) के तहत काम करता है और सभी WTO सदस्यों से मिलकर बनता है. यह परिषद कई महत्वपूर्ण कार्य करती है:

- समझौतों का पर्यवेक्षण: यह परिषद GATT 1994 और अन्य वस्तु-संबंधी समझौतों (जैसे कृषि, बाजार पहुंच, सीमा शुल्क मूल्यांकन, तकनीकी व्यापार बाधाएं, सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय) के कार्यान्वयन की देखरेख करती है.

- समिति कार्य की देखरेख: वस्तु व्यापार महापरिषद 12 से अधिक विशिष्ट समितियों के काम का मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करती है. इन समितियों में शामिल हैं: कृषि समिति, बाजार पहुंच समिति, सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय समिति, और स्वच्छता और पादप-स्वच्छता उपाय (SPS) समिति.

- मुद्दों पर चर्चा: यह सदस्य देशों के लिए वस्तुओं के व्यापार से संबंधित मुद्दों और चिंताओं पर चर्चा करने और उनका समाधान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है.

- सामान्य परिषद को रिपोर्ट: यह निकाय सामान्य परिषद को रिपोर्ट करता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उच्च-स्तरीय निर्णय लिए जा सकें.

सेवा व्यापार महापरिषद के कार्य

इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:

- GATS का कार्यान्वयन और निगरानी: परिषद GATS समझौते के प्रावधानों को लागू करने और सदस्य देशों द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन सुनिश्चित करने की देखरेख करती है. यह सुनिश्चित करता है कि सेवा व्यापार के नियम पारदर्शी और निष्पक्ष हों.

- व्यापार उदारीकरण वार्ताएं: यह परिषद सेवा व्यापार को और अधिक उदार बनाने के लिए भविष्य की वार्ताओं को सुविधाजनक बनाती है. यह सदस्य देशों के लिए नए क्षेत्रों में बाजार पहुंच बढ़ाने और मौजूदा बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत का मंच प्रदान करती है.

- समिति कार्य का पर्यवेक्षण: सेवा व्यापार महापरिषद चार सहायक निकायों के कामकाज का मार्गदर्शन करती है, जिनमें वित्तीय सेवाओं, घरेलू विनियमन, विशिष्ट प्रतिबद्धताओं और GATS नियमों से संबंधित समितियां शामिल हैं.

- सदस्य देशों के बीच चर्चा: यह सेवा व्यापार से संबंधित किसी भी मुद्दे या चिंता पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिससे सदस्य देशों के बीच संभावित विवादों को हल करने में मदद मिलती है.

- रिपोर्टिंग: यह महापरिषद WTO की सामान्य परिषद (General Council) को अपनी गतिविधियों और सेवा व्यापार के क्षेत्र में प्रगति के बारे में नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करती है.

WTO के प्रमुख समझौते

WTO लगभग 60 विभिन्न समझौतों का नियमन करता है, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक प्रलेख का दर्जा प्राप्त है. इनमें से दो महत्वपूर्ण समझौते TRIMs और TRIPS हैं.

व्यापार-संबंधित निवेश उपाय (Trade-Related Investment Measures- TRIMs)

TRIMs समझौता WTO के चार प्रमुख कानूनी समझौतों में से एक है. यह समझौता उरुग्वे दौर की वार्ताओं (1986-1994) के दौरान हुआ और 1 जनवरी, 1995 को WTO की स्थापना के साथ प्रभावी हुआ. इसका उद्देश्य उन निवेश उपायों को प्रतिबंधित करना है जो व्यापार को विकृत या प्रतिबंधित करते हैं. यह समझौता उन उपायों को प्रतिबंधित करता है जो GATT के राष्ट्रीय उपचार (National Treatment) और मात्रात्मक प्रतिबंधों (Quantitative Restrictions) का उल्लंघन करते हैं.

इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को विदेशी बाजारों में अधिक आसानी से काम करने में सक्षम बनाना है, जिससे स्थानीय उद्योगों के हितों को बढ़ावा देने वाली नीतियों पर रोक लगाई जा सके. इसका मुख्य उद्देश्य एक खुला और गैर-भेदभावपूर्ण निवेश वातावरण बनाना है ताकि अंतर्राष्ट्रीय फर्म अधिक आसानी से विदेशी बाजारों में काम कर सकें.

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि TRIMs समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार (trade in goods) पर लागू होता है, न कि सेवाओं पर. यह समझौता सदस्य देशों को अपनी व्यापार नीतियों के बारे में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कहता है. सदस्य देशों को उन सभी निवेश उपायों की सूचना देनी होती है जो TRIMs के अनुरूप नहीं हैं.

TRIMs समझौता कुछ विशिष्ट निवेश उपायों को गैरकानूनी घोषित करता है क्योंकि वे घरेलू और विदेशी कंपनियों के बीच भेदभाव करते हैं. इनमें शामिल हैं:

- स्थानीय सामग्री के एक निश्चित स्तर को प्राप्त करना.

- माल के एक दिए गए स्तर या प्रतिशत का निर्यात करना.

- आयात की मात्रा को निर्यात की मात्रा के साथ संतुलित करना.

- प्रौद्योगिकी या मालिकाना व्यावसायिक जानकारी को स्थानीय व्यक्तियों को हस्तांतरित करना.

बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधित पहलुओं के लिये परिषद (TRIPS Council)

ट्रिप्स परिषद, जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार-संबंधित पहलुओं के लिए परिषद के रूप में भी जाना जाता है. यह WTO के सदस्यों के बीच वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकारों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

GATT के तहत, IPR को व्यापार का हिस्सा नहीं माना जाता था. ट्रिप्स समझौते ने इसे एक कानूनी रूप से बाध्यकारी, व्यापार-संबंधित मुद्दा बना दिया. इस बदलाव ने IP को व्यापार विवादों के केंद्र में ला दिया, जैसा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा (2001) में देखा गया. इससे विकासशील देशों को कम कीमत पर जेनेरिक दवाएं बनाने की अनुमति मिली. यह दिखाता है कि WTO ने व्यापार की पारंपरिक परिभाषा को कैसे विस्तारित किया, जिससे सामाजिक और सार्वजनिक नीति के मुद्दों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा.

- ट्रिप्स समझौता: यह बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए एक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो सदस्य देशों के लिए IPR विनियमन के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करती है. यह समझौता पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेत सहित बौद्धिक संपदा के कई क्षेत्रों को कवर करता है.

- कानूनी प्रावधान: ट्रिप्स के तहत, सदस्य देशों को विदेशी और घरेलू अधिकार धारकों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए. यह कुछ लचीलेपन की भी अनुमति देता है, जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों में अनिवार्य लाइसेंसिंग का उपयोग करना. इससे राष्ट्रों को कम कीमत पर पेटेंट दवाओं के जेनेरिक संस्करण का उत्पादन करने की अनुमति मिल जाति है.

- ट्रिप्स परिषद की भूमिका: यह समझौते के प्रशासन और कार्यान्वयन की निगरानी करती है. यह सदस्य राज्यों द्वारा ट्रिप्स प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उनके राष्ट्रीय कानूनों और नियमों की समीक्षा करती है.

प्रमुख मंत्रालयिक सम्मेलन

WTO ने अपनी स्थापना के बाद से कई मंत्रालयिक सम्मेलनों का आयोजन किया है, जिनमें से प्रत्येक का उद्देश्य वैश्विक व्यापार एजेंडे को आगे बढ़ाना था. ये सम्मेलन इस प्रकार हैं:

पहला मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC1)

यह 9-13 दिसंबर 1996 को सिंगापुर में हुआ था. इस सम्मेलन में चार प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई थी, जिन्हें “सिंगापुर मुद्दे” (Singapore Issues) के नाम से जाना जाता है. ये मुद्दे है:

- व्यापार और निवेश (Trade and Investment): यह मुद्दा व्यापार और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) के बीच संबंधों पर केंद्रित था. इसका उद्देश्य निवेश को विनियमित करने के लिए एक बहुपक्षीय ढांचा तैयार करना था, ताकि निवेश नीतियां व्यापार में बाधा न बनें.

- व्यापार सरलीकरण (Trade Facilitation): इसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाना और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना था. इसमें दस्तावेजों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और लागत कम करने जैसे उपाय शामिल थे.

- सरकारी खरीद में पारदर्शिता (Transparency in Government Procurement): इस मुद्दे का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि सरकारें अपनी खरीद प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखें. इसका मतलब था कि विदेशी कंपनियों को भी घरेलू कंपनियों की तरह बोली लगाने का समान अवसर मिले.

- व्यापार और प्रतियोगिता (Trade and Competition): यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं (जैसे एकाधिकार और कार्टेल) के प्रभाव से संबंधित था. इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना था.

सिंगापुर मुद्दों का महत्व

सिंगापुर मुद्दे महत्वपूर्ण थे क्योंकि वे WTO के पारंपरिक एजेंडे से परे थे, जो मुख्य रूप से टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं पर केंद्रित था. इन मुद्दों ने भविष्य में WTO की वार्ताओं के लिए एक नया और जटिल एजेंडा स्थापित किया, हालांकि इन पर सर्वसम्मति की कमी के कारण बाद के मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में प्रगति धीमी रही.

यह भी ध्यान देने योग्य है कि दोहा दौर (Doha Round) में इन मुद्दों पर बातचीत शुरू करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अधिकांश सदस्य देशों, विशेषकर विकासशील देशों के विरोध के कारण, इन पर कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई. अंततः, 2004 के जुलाई पैकेज के बाद, निवेश, प्रतिस्पर्धा और सरकारी खरीद में पारदर्शिता पर वार्ता को निलंबित कर दिया गया था, केवल व्यापार सरलीकरण पर वार्ता जारी रही, जिसके परिणामस्वरूप 2013 में बाली पैकेज के तहत व्यापार सरलीकरण समझौते (Trade Facilitation Agreement) पर सहमति बनी.

दूसरा (MC2)

दूसरा WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC2) 18 से 20 मई 1998 तक जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया था. यह सम्मेलन WTO की 50वीं वर्षगांठ के साथ आयोजित हुआ था. इसका मुख्य उद्देश्य दोहा दौर की वार्ता के लिए एक मजबूत नींव रखना था. इसने वैश्विक व्यापार प्रणाली के भविष्य के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने में मदद की

प्रमुख एजेंडा और परिणाम

- कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे: सम्मेलन में सदस्यों द्वारा मौजूदा WTO समझौतों और निर्णयों के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई.

- भविष्य के कार्य: मारकेश समझौते के तहत निर्धारित भविष्य के कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कृषि और सेवाओं पर आगे की वार्ताओं को शामिल किया गया था.

- इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर घोषणा: MC2 का एक सबसे महत्वपूर्ण परिणाम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पर एक कार्य कार्यक्रम (Work Programme on Electronic Commerce) की स्थापना था. इस कार्यक्रम के तहत WTO सदस्यों ने ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क लगाने पर रोक (moratorium on customs duties on electronic transmissions) लगाने पर सहमति व्यक्त की. इस रोक को तब से हर मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में नवीनीकृत किया जाता रहा है.

- दोहा दौर की तैयारी: यह सम्मेलन दोहा विकास एजेंडा (DDA) को लॉन्च करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, हालांकि उस समय कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ था. इसका उद्देश्य भविष्य की वार्ताओं के लिए मुद्दों की पहचान करना और उनके दायरे को परिभाषित करना था.

3सरा सम्मेलन (MC3)

तीसरा WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC3) 30 नवंबर से 3 दिसंबर 1999 तक सिएटल, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया था. यह सम्मेलन एक बड़ी विफलता साबित हुआ. इसे “सिएटल की लड़ाई” (Battle of Seattle) के नाम से भी जाना जाता है.

प्रमुख एजेंडा और परिणाम

दो प्रमुख मुद्दे: सम्मेलन में दो मुख्य मुद्दों पर चर्चा होनी थी:

- वार्ता का दायरा: क्या दोहा विकास एजेंडा जैसी नई और व्यापक वार्ता शुरू की जाए या केवल कृषि और सेवाओं जैसे पहले से तय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए.

- वार्ता का एजेंडा: वार्ता में किन विषयों को शामिल किया जाए, विशेष रूप से क्या नए मुद्दे जैसे श्रम मानक, पर्यावरण और निवेश को इसमें जोड़ा जाए.

सम्मेलन इन दोनों मुद्दों पर किसी भी समझौते पर पहुँचने में असमर्थ रहा. विकसित और विकासशील देशों के बीच गहरे मतभेद थे. विकासशील देश कृषि सब्सिडी और गैर-कृषि बाजार पहुंच जैसे पुराने मुद्दों पर प्रगति चाहते थे. लेकिन, विकसित देश सिंगापुर मुद्दों (निवेश, प्रतिस्पर्धा आदि) को शामिल करना चाहते थे. सम्मेलन के दौरान, सिएटल की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए. हजारों पर्यावरणवादी, श्रमिक संघ और वैश्वीकरण-विरोधी कार्यकर्ताओं ने WTO के खिलाफ प्रदर्शन किया. इन विरोध प्रदर्शनों ने न केवल सम्मेलन के संचालन को बाधित किया बल्कि वैश्विक व्यापार नीतियों के खिलाफ बढ़ती असहमति को भी उजागर किया.

सिएटल सम्मेलन की विफलता ने WTO की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए और यह दिखाया कि सभी सदस्य देशों के हितों को ध्यान में रखे बिना बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में प्रगति करना कितना मुश्किल है. इसके बाद, WTO को अपनी प्रक्रिया में सुधार करने और अधिक समावेशी होने के लिए मजबूर होना पड़ा.

दोहा राउंड (दोहा विकास एजेंडा) (MC4)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का चौथा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC4) 9 से 13 नवंबर 2001 तक दोहा, कतर में आयोजित किया गया था. यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने दोहा विकास एजेंडा (DDA) को लॉन्च किया. इस एजेंडे का उद्देश्य विकासशील देशों की चिंताओं को व्यापार वार्ता के केंद्र में लाना था.

MC4 ने दोहा विकास एजेंडा के तहत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्ता शुरू की गई. ये मुद्दे हैं:

- कृषि: इसका उद्देश्य कृषि व्यापार में विकृतियों को कम करना था. इसमें घरेलू सब्सिडी और निर्यात सब्सिडी को कम करना शामिल है. यह विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष और विभेदक उपचार (Special and Differential Treatment) का प्रावधान करता है. एम्बर बॉक्स सब्सिडी को कम करने पर भी चर्चा हुई, जो उन घरेलू सब्सिडी को संदर्भित करती है जो उत्पादन और व्यापार को विकृत करती हैं.

- सेवाएँ: सेवाओं के व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS) के तहत वार्ता आयोजित करने पर सहमति हुई. इसका उद्देश्य सेवा व्यापार को उदारीकृत करना है.

- गैर-कृषि उत्पादों की बाज़ार तक पहुँच (NAMA): इसका लक्ष्य औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना या समाप्त करना था. वार्ता में विकासशील और अल्प विकसित देशों (LDC) के हितों और विशेष जरूरतों को ध्यान में रखने पर जोर दिया गया था.

- सरकारी खरीद में पारदर्शिता: सरकारी खरीद में पारदर्शिता पर एक बहुपक्षीय समझौते की संभावना पर चर्चा शुरू करने पर सहमति हुई.

नोट: दोहा वार्ता पर विस्तार से आगे बताया गया है.

TRIPS और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा

दोहा सम्मेलन का एक सबसे महत्वपूर्ण परिणाम TRIPS और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर दोहा घोषणा (Doha Declaration on TRIPS and Public Health) थी. यह घोषणा बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS) को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों से ऊपर नहीं रखती है. इसने विकासशील देशों को स्वास्थ्य आपात स्थितियों, जैसे कि एचआईवी/एड्स महामारी, के दौरान जेनेरिक दवाओं तक पहुँच बनाने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग का उपयोग करने में लचीलापन प्रदान किया. यह विकासशील देशों के लिए एक बड़ी जीत मानी गई.

विफलता के कारण:

- हितों का टकराव: दोहा राउंड की वार्ता ने औद्योगिक और गरीब देशों के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया. विकसित देशों ने अपनी कृषि सब्सिडी को कम करने का विरोध किया. इसके साथ ही, विकासशील देशों ने अपने बाजारों को खोलने का विरोध किया. यह गतिरोध वार्ता की विफलता का मुख्य कारण बना.

- आम सहमति का अभाव: 150 से अधिक सदस्य देशों के बीच आम सहमति तक पहुँचना अत्यंत कठिन साबित हुआ.

- संरचनात्मक और राजनीतिक मुद्दे: विशेषज्ञों के अनुसार, संरचनात्मक मुद्दे दोहा राउंड की विफलता के मूल में हैं. यह बहस जल्द ही औद्योगिक और विकासशील देशों के बीच राजनीतिक हो गई है.

पाँचवाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC5)

कानकुन, मेक्सिको में 10 से 14 सितंबर 2003 तक विश्व व्यापार संगठन का पाँचवाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC5) आयोजित किया गया था. इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य दोहा विकास एजेंडा (DDA) के तहत हुई वार्ताओं की प्रगति का जायजा लेना था. हालांकि, यह सम्मेलन भी सिएटल (MC3) की तरह बिना किसी समझौते के समाप्त हो गया.

विफलता के कारण

कानकुन सम्मेलन की विफलता के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे:

- कृषि सब्सिडी पर गतिरोध: विकासशील देशों के समूह (विशेष रूप से G-20 से जिसका नेतृत्व भारत, ब्राजील और चीन कर रहे थे) ने विकसित देशों की कृषि सब्सिडी को समाप्त करने के लिए एक मजबूत और स्पष्ट प्रस्ताव की मांग की. उनका मानना था कि विकसित देश अपने किसानों को अत्यधिक सब्सिडी दे रहे हैं. इससे विकासशील देशों के किसानों के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है.

- सिंगापुर मुद्दे पर असहमति: विकसित देश सिंगापुर मुद्दों (निवेश, प्रतिस्पर्धा नीति, सरकारी खरीद में पारदर्शिता) पर वार्ता शुरू करने पर जोर दे रहे थे. लेकिन, विकासशील देश इसका कड़ा विरोध कर रहे थे. विकासशील देशों का तर्क था कि इन मुद्दों पर बातचीत शुरू करने से दोहा एजेंडा के मूल उद्देश्य (विकासशील देशों के मुद्दों को प्राथमिकता देना) से ध्यान हट जाएगा.

- प्रक्रियात्मक मुद्दे: कई विकासशील देशों ने सम्मेलन की निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशन की कमी को लेकर भी शिकायत की.

कानकुन सम्मेलन की विफलता ने दोहा दौर की वार्ताओं को एक बड़ा झटका दिया. इससे WTO के भीतर विकसित और विकासशील देशों के बीच बढ़ते मतभेद उजागर हुआ. इसने बाद की वार्ताओं को और अधिक जटिल बना दिया.

होंगकोंग, 13-18 दिसंबर 2005 (MC6)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का छठा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC6) हाँगकांग में 13 से 18 दिसंबर 2005 तक आयोजित किया गया. यह सम्मेलन दोहा दौर को बचाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था, जो कानकुन (MC5) की विफलता के बाद लगभग रुक-सा गया था.

प्रमुख एजेंडा और परिणाम

- कृषि निर्यात सब्सिडी: यह सम्मेलन कृषि निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर पहुंचा. सदस्यों ने 2013 तक सभी प्रकार की कृषि निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने का निर्णय लिया. यह निर्णय यूरोपीय संघ और अमेरिका जैसे प्रमुख कृषि निर्यातकों के लिए एक बड़ी रियायत थी.

- कपास: विकासशील देशों की मांग पर सहमति बनी कि विकसित देश कपास निर्यात सब्सिडी को 2006 तक समाप्त कर देंगे.

- अल्प विकसित देशों (LDCs): सदस्यों ने अल्प विकसित देशों (Least Developed Countries – LDC) से आने वाले कम से कम 97% उत्पादों को 2008 तक शुल्क-मुक्त और कोटा-मुक्त बाजार पहुँच प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए.

- गैर-कृषि बाज़ार पहुँच (NAMA): NAMA पर कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ. लेकिन सदस्यों ने टैरिफ में कटौती के लिए ‘स्विस सूत्र’ को अपनाया. इसमें उच्च टैरिफ में बड़ी कटौती की बात की गई थी. यह तय हुआ कि 30 अप्रैल 2006 तक प्रशुल्क में कटौती हेतु तौर-तरीके स्थापित किये जाएंगे.

- सिंगापुर मुद्दे: हांगकांग पैकेज ने व्यापार और निवेश, सरकारी खरीद में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा पर वार्ताओं को निलंबित कर दिया, जिससे दोहा एजेंडे का दायरा कम हो गया.

हांगकांग सम्मेलन ने दोहा दौर की वार्ताओं को फिर से गति दी. लेकिन यह स्पष्ट था कि सभी मुद्दों पर एक अंतिम समझौता अभी भी दूर था. यह सम्मेलन कृषि व्यापार में उदारीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण था.

7वाँ सम्मेलन (MC7)

सातवाँ WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC7) 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2009 तक जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया था. यह सम्मेलन एक नियमित द्वि-वार्षिक बैठक थी. यह दोहा राउंड की वार्ता का हिस्सा नहीं था. सम्मेलन का मुख्य विषय “विश्व व्यापार संगठन, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और वर्तमान वैश्विक आर्थिक वातावरण” था.

यह सम्मेलन 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद आयोजित हुआ था. इसलिए आर्थिक मंदी और व्यापार पर इसके प्रभाव पर व्यापक चर्चा हुई. मंत्रियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की कि सदस्य देश संरक्षणवादी उपायों को नहीं अपनाएंगे. साथ ही, सदस्यों ने बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया. इसका उद्देश्य यह संदेश देना था कि वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान भी खुली और नियम-आधारित व्यापार प्रणाली महत्वपूर्ण है.

8वाँ सम्मेलन (MC8)

आठवाँ WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC8) 15 से 17 दिसंबर 2011 तक जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया था. यह सम्मेलन कोई नई व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए नहीं था, बल्कि यह वैश्विक व्यापार प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इसने संगठन को मजबूत करने और विकासशील देशों को लाभ पहुँचाने वाले समझौतों पर ध्यान केंद्रित किया. सम्मेलन ने रूसी संघ, सामोआ और मोंटेनेग्रो के WTO में प्रवेश को मंजूरी दी. इस तरह डबल्यूटीओ का विस्तार हुआ और यह अधिक समावेशी बना.

सम्मेलन में LDC के विकास और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कई निर्णय लिए गए. इनमें निम्नलिखित शामिल थे:

- सेवाओं पर छूट (Services Waiver): सदस्य देशों को LDC से आने वाली सेवाओं और सेवा प्रदाताओं को तरजीही उपचार देने की अनुमति दी गई.

- टीआरआईपीएस समझौते पर छूट: LDC के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPS) को लागू करने की संक्रमण अवधि को बढ़ा दिया गया.

- प्रवेश प्रक्रिया में सरलता: LDC को WTO में शामिल होने की प्रक्रिया को आसान बनाने पर सहमति हुई.

इसके साथ ही, ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क लगाने पर रोक को जारी रखने का निर्णय लिया गया, जो 1998 के दूसरे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC2) के बाद से एक नियमित प्रथा बन गया है. हालांकि इस सम्मेलन में भी कोई बड़ा समझौता नहीं हुआ. मंत्रियों ने दोहा विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. इसके लिए उन क्षेत्रों में प्रगति पर जोर दिया जहाँ सहमति बनाना संभव था.

9वाँ सम्मेलन (MC9)

नौवाँ WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC9) 3 से 6 दिसंबर 2013 तक बाली, इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था. यह सम्मेलन एक महत्वपूर्ण सफलता थी. इसमें WTO के इतिहास में पहला बहुपक्षीय समझौता ‘बाली पैकेज’ को अपनाया गया. यह समझौता दोहा विकास एजेंडा की रुकी हुई वार्ताओं को फिर से शुरू करने का एक प्रयास था. नए सदस्य के रूप में यमन के प्रवेश को भी मंज़ूरी मिली.

बाली पैकेज

बाली पैकेज में व्यापक दोहा राउंड वार्ता के चयनित मुद्दे हैं. बाली पैकेज में तीन प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित निर्णय शामिल थे:

- व्यापार सरलीकरण (Trade Facilitation): यह पैकेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुव्यवस्थित करने पर केंद्रित था. इसका उद्देश्य सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाना, लालफीताशाही (red tape) को कम करना और सामान की आवाजाही को तेज और सस्ता बनाना था. इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते व्यापार सरलीकरण समझौता (TFA) के रूप में लागू किया गया था.

- कृषि:

- खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग (Public Stockholding for Food Security): यह विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा था. बाली पैकेज ने एक “शांति खंड” (Peace Clause) की स्थापना की. इससे विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा के लिए अपने किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने की अनुमति मिली. इस खंड ने इस बात की गारंटी दी कि जब तक इस मुद्दे पर एक स्थायी समाधान नहीं मिल जाता, तब तक ऐसे कार्यक्रमों को WTO में चुनौती नहीं दी जाएगी.

- टैरिफ-दर कोटा प्रशासन (Tariff Rate Quota Administration): यह उन देशों के लिए प्रावधान था जो कोटा-आधारित टैरिफ प्रणाली का उपयोग करते हैं.

- विकास और अल्प विकसित देश (Development and LDC issues):

- उत्पत्ति के अधिमान्य नियम (Preferential Rules of Origin): LDC के लिए उनके उत्पादों को अधिक बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए नियमों को सरल बनाया गया. मूल्य संवर्धन (Value Addition) निर्धारित करने के लिए कि कोई उत्पाद LDC में उत्पन्न हुआ है या नहीं, एक निश्चित प्रतिशत मूल्य संवर्धन की आवश्यकता को कम करने का सुझाव दिया गया.

- सेवाओं पर छूट: LDC से सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रावधानों को अपनाया गया.

10वां सम्मेलन (MC10)

विश्व व्यापार संगठन (WTO) का दसवां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 15-19 दिसंबर 2015 को नैरोबी, केन्या में आयोजित किया गया था. यह सम्मेलन विशेष रूप से विकासशील और अल्प विकसित देशों (LDC) के लिए महत्वपूर्ण था. इसने दोहा दौर की वार्ताओं को आगे बढ़ाने में मदद की.

नैरोबी पैकेज के प्रमुख निर्णय

इस पैकेज में छह मंत्रिस्तरीय निर्णय शामिल थे जो कृषि, कपास और अल्प विकसित देशों (LDC) से संबंधित थे:

कृषि

- निर्यात सब्सिडी का उन्मूलन: यह पैकेज का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था. सदस्यों ने कृषि निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता किया. विकसित देशों ने तुरंत सब्सिडी खत्म करने का वादा किया. विकासशील देशों को 2018 तक और LDC को 2023 तक का समय दिया गया.

- खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग: इस पर कोई स्थायी समाधान नहीं निकला. लेकिन ‘शांति खंड’ को जारी रखने पर सहमति बनी. यह भारत जैसे देशों को अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीदने की अनुमति देता है.

- विशेष सुरक्षा तंत्र (SSM): इस पर कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया. विकासशील देश आयात में अचानक वृद्धि होने पर अपने घरेलू बाजारों की सुरक्षा के लिए SSM की मांग कर रहे थे.

- कपास: विकसित देशों ने कपास निर्यात सब्सिडी को तत्काल समाप्त करने की प्रतिबद्धता जताई. इस निर्णय का उद्देश्य गरीब कपास उत्पादक देशों (मुख्यतः पश्चिम अफ्रीका) को लाभ पहुंचाना था.

अल्प विकसित देशों (LDC) के मुद्दे

- उत्पत्ति के अधिमान्य नियम: LDC के लिए उत्पत्ति के नियमों को और उदार बनाने का निर्णय लिया गया.

- सेवाओं पर अधिमान्य उपचार: LDC की सेवाओं और सेवा प्रदाताओं को बेहतर बाजार पहुँच प्रदान करने के लिए एक तंत्र पर सहमति हुई.

- बाजार पहुँच: सदस्यों ने LDC से 97% उत्पादों को शुल्क-मुक्त और कोटा-मुक्त बाजार पहुँच प्रदान करने के अपने वादे को दोहराया.

11वां सम्मेलन (MC11)

WTO का ग्यारहवाँ मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC11) 10 से 13 दिसंबर 2017 तक ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था. यह सम्मेलन बिना किसी बड़े समझौते के समाप्त हुआ. MC11 भी दोहा दौर की वार्ताओं में गतिरोध को दूर करने में विफल रहा. लेकिन कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों और वार्ताओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धताओं पर सहमति बनी. ये थे:

- मत्स्य पालन सब्सिडी (Fisheries Subsidies): यह सम्मेलन का सबसे प्रमुख मुद्दा था. सदस्यों ने अवैध, असूचित और अनियमित (Illegal, Unreported and Unregulated – IUU) मछली पकड़ने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी के समझौते पर वार्ता जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई. भारत जैसे कुछ विकासशील देशों ने अपने मछुआरों के हितों की रक्षा के लिए कुछ छूट की मांग की, जिससे अंतिम समझौता नहीं हो सका.

- सदस्यों ने 1998 से जारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कस्टम ड्यूटी लगाने पर रोक को जारी रखने पर सहमति जताई.

- कृषि: खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर एक स्थायी समाधान खोजने में कोई प्रगति नहीं हुई. विकसित देशों का असहमति इसका कारण था.

- निवेश सरलीकरण: इस सम्मेलन में कुछ सदस्य देशों ने व्यापार से संबंधित निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नया बहुपक्षीय ढांचा बनाने की पहल की. कुछ देशों ने इसे “सिंगापुर मुद्दों” की वापसी के रूप में देखा और सर्वसम्मति का अभाव दिखा.

- लघु और मध्यम उद्यम (SMEs): सदस्यों ने व्यापार में SMEs की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक कार्य योजना पर काम करने का निर्णय लिया.

12वाँ सम्मेलन (MC12)

बारहवाँ WTO मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC12) 12 से 17 जून 2022 तक जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया. यह सम्मेलन COVID-19 महामारी के कारण दो साल की देरी के बाद हुआ. यह काफी सफल रहा. इसमें कई महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिन्हें “जिनेवा पैकेज” कहा जाता है.

प्रमुख परिणाम और निर्णय

- मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौता: यह 20 साल से अधिक समय की वार्ता के बाद पहला बहुपक्षीय समझौता था. इसका उद्देश्य अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को रोकना था. इसका लक्ष्य दुनिया के महासागरों में मछली के घटते भंडार को रोकना है. हालांकि, भारत और कुछ विकासशील देशों के लिए अपने मछुआरों को सब्सिडी देने के लिए कुछ छूट दी गई.

- COVID-19 पर WTO: सदस्यों ने महामारी और भविष्य की महामारियों के लिए पर एक घोषणा को अपनाया. इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा TRIPS समझौते पर आंशिक छूट था. यह विकासशील देशों को COVID-19 टीकों के उत्पादन के लिए पेटेंट धारक की सहमति के बिना अनिवार्य लाइसेंस का उपयोग करने की अनुमति देता है.

- खाद्य सुरक्षा: विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) द्वारा मानवीय उद्देश्यों के लिए खरीदे गए खाद्य पदार्थों पर निर्यात प्रतिबंध नहीं लगाने का निर्णय लिया गया. यह निर्णय यूक्रेन-रूस युद्ध के कारण बढ़ती वैश्विक खाद्य असुरक्षा के जवाब में लिया गया था.

- ई-कॉमर्स पर अधिस्थगन: सदस्यों ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर सीमा शुल्क लगाने पर रोक को अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (MC13) तक जारी रखने पर सहमति जताई.

- WTO सुधार: सदस्यों ने WTO की कार्यप्रणाली में सुधार करने और विवाद निपटान प्रणाली को फिर से चालू करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, जो वर्षों से निष्क्रिय थी.

प्रमुख WTO मंत्रालयिक सम्मेलन

| सम्मेलन | वर्ष | स्थान | प्रमुख निर्णय |

| पहला (MC1) | 1996 | सिंगापुर | “सिंगापुर मुद्दे” (निवेश, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद, व्यापार सरलीकरण) पर चर्चा की शुरुआत |

| दूसरा (MC2) | 1998 | जिनेवा | चर्चा जारी रही, कोई बड़ा समझौता नहीं |

| तीसरा (MC3) | 1999 | सिएटल | विरोध प्रदर्शनों और सदस्य देशों के बीच मतभेदों के कारण विफल रहा |

| चौथा (MC4) | 2001 | दोहा, कतर | दोहा विकास एजेंडा (DDA) का शुभारंभ |

| पाँचवाँ (MC5) | 2003 | कानकुन, मेक्सिको | कृषि सब्सिडी और “सिंगापुर मुद्दों” पर मतभेदों के कारण विफल रहा |

| छठा (MC6) | 2005 | हांगकांग | 2013 तक सभी कृषि निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने का निर्णय |

| नौवाँ (MC9) | 2013 | बाली, इंडोनेशिया | व्यापार सुविधा समझौते और सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग पर “शांति खंड” का समझौता |

| ग्यारहवाँ (MC11) | 2017 | ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना | कोई सार्थक परिणाम नहीं; अमेरिका ने खाद्य सुरक्षा पर स्थायी समाधान को अवरुद्ध किया |

| बारहवाँ (MC12) | 2022 | जिनेवा | मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौता |

| तेरहवाँ (MC13) | 2024 | अबू धाबी, UAE | कोमोरोस और तिमोर-लेस्ते की सदस्यता, ई-कॉमर्स मोरेटोरियम का नवीनीकरण |

WTO और दोहा राउंड की वार्ता

दोहा राउंड WTO सदस्यों के मध्य व्यापार वार्ता का नवीनतम दौर है. इसका उद्देश्य व्यापार बाधाओं को कम करके और संशोधित व्यापार नियमों की शुरुआत के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में अहम सुधार करना है. हालाँकि, यह दौर 2008 से काफी हद तक रुका हुआ है. WTO ने अब plurilateral समझौतों (कुछ सदस्यों के बीच सीमित समझौते) की ओर रुख किया है, जैसे ई-कॉमर्स, निवेश सुविधा और MSMEs पर संयुक्त बयान पहल (Joint Statement Initiatives – JSIs).

दोहा राउंड को अर्द्ध-आधिकारिक तौर पर दोहा विकास एजेंडा के रूप में भी जाना जाता है. इसका एक मौलिक उद्देश्य विकासशील देशों की व्यापारिक संभावनाओं में सुधार करना है. इसमें विकासशील व विशेष रूप से सबसे कम विकसित देशों (LDCs) की ज़रूरतों को केंद्र में रखते हुए नीति बनाई जाती है. इसमें बाज़ार पहुँच बढ़ाने, संतुलित नियम स्थापित करने और तकनीकी सहायता प्रदान करने पर जोर दिया गया है.

दोहा राउंड एजेंडे के मुख्य विषय

दोहा राउंड को आधिकारिक तौर पर नवंबर 2001 में दोहा, कतर में WTO के चतुर्थ मंत्रालयिक सम्मेलन (MC4) में शुरू किया गया था. दोहा मंत्रालयिक घोषणा ने वार्ता के लिए अधिदेश प्रदान किया जिसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

कृषि

बाज़ार तक अधिक पहुँच, निर्यात सब्सिडी की समाप्ति, विकृत घरेलू समर्थन में कमी, विकासशील देशों के मुद्दों को श्रेणीबद्ध करना एवं गैर व्यापारिक मुद्दों जैसे खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास पर बात करना. कृषि सब्सिडी विकसित देशों (जैसे यूएस और ईयू) के लिए एक प्रमुख विवाद का विषय बनी हुई है. ये सब्सिडी विकासशील देशों के किसानों को प्रभावित करते है.

गैर-कृषि बाज़ार पहुँच (NAMA)

प्रशुल्कों का उन्मूलन अथवा उनमें तर्कसंगत कटौती, अधिकतम प्रशुल्क एवं प्रशुल्क वृद्धि (प्रसंस्करण में बाधक उच्च प्रशुल्क, कच्चे माल पर निम्न प्रशुल्क) को कम करने के साथ-साथ गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करना विशेष रूप से विकासशील देशों के निर्यातित उत्पादों पर.

सेवाएँ

बाज़ार पहुँच में सुधार करना और नियमों को मज़बूत करना. प्रत्येक सरकार को यह तय करने का अधिकार है कि वह किन क्षेत्रों को विदेशी कंपनियों के लिए खोलना चाहती है और किस सीमा तक खोलना चाहती है. इनमें विदेशी स्वामित्व पर प्रतिबंध भी शामिल है. कृषि एवं NAMA के विपरीत, सेवा समझौते “तौर-तरीकों” के निश्चित कलेवर पर आधारित नहीं है.

वे अपरिहार्य रूप से दो प्रकार से संचालित किए जा रहे हैं: (a) द्विपक्षीय और/या बहुपक्षीय समझौते (केवल कुछ WTO सदस्यों को शामिल करते हुए). (b) किन्हीं भी आवश्यक नियमों एवं विनियमों को स्थापित करने के लिए सभी WTO सदस्यों के मध्य बहुपक्षीय वार्ता. हाल के वर्षों में, सेवाओं पर JSIs के माध्यम से प्रगति हुई है, विशेष रूप से डिजिटल व्यापार में.

व्यापार सरलीकरण

सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाने और माल की आवाजाही, रिलीज एवं निकासी की सुविधा के लिए. यह समग्र वार्ता में एक महत्वपूर्ण संयोजन है. यह सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में नौकरशाही एवं भ्रष्टाचार में कमी लाएगा. यह प्रक्रिया को कम खर्चीला बनाकर व्यापार को गति प्रदान करेगा.

नियम

इनमें एंटी-डंपिंग, सब्सिडी और प्रतिकारी उपाय, मत्स्य पालन सब्सिडी और क्षेत्रीय व्यापार समझौते शामिल हैं. एंटी-डंपिंग एवं सब्सिडी समझौतों के तहत ‘स्पष्टीकरण एवं नियमों में सुधार’ का प्रस्ताव है. विकासशील देशों के लिए इस क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन एवं सब्सिडी पर WTO नियमों को स्पष्ट करना एवं उनमें सुधार करना. 2022 के MC12 में, मत्स्य सब्सिडी पर एक आंशिक समझौता हुआ. यह हानिकारक सब्सिडी को सीमित करता है, लेकिन पूर्ण उन्मूलन नहीं.

पर्यावरण

ये GATT/WTO में व्यापार एवं पर्यावरण पर प्रथम महत्वपूर्ण समझौते हैं. इनके दो प्रमुख घटक हैं, जिसमें पहला पर्यावरणीय वस्तुओं का मुक्त व्यापार है. इसमें शामिल उत्पाद हैं: पवन टर्बाइन, कार्बन कैप्चर भंडारण प्रौद्योगिकियाँ और सौर पैनल. दूसरा है-बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों के सचिवालय के साथ सहयोग में सुधार और व्यापार एवं पर्यावरण नियमों के बीच अधिक सामंजस्य स्थापित करना. 2024-2025 में, पर्यावरण सप्ताह के दौरान सक्रिय चर्चाएँ हुईं, जो जलवायु परिवर्तन और सतत व्यापार पर केंद्रित थीं.

भौगोलिक संकेत

मदिरा एवं स्प्रिट के लिए बहुपक्षीय रजिस्टर. भौगोलिक संकेतक में विशिष्ट स्थानिक विशेषताएँ होती हैं (उदाहरण के लिए, शैम्पेन, टकीला या रोक्फोर्ट). ट्रिप्स समझौते (अनुच्छेद 22) के अंतर्गत लोगों को गुमराह करने एवं अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए सभी भौगोलिक संकेतों को संरक्षित किया जाना चाहिए. बौद्धिक संपदा से संबंधित यह एकमात्र मुद्दा है जो दोहा वार्ता का भाग है. इसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों में मदिरा एवं स्प्रिट के व्यापार को संरक्षण प्रदान करना है. इसको लेकर वार्ताएँ वर्ष 1997 में शुरू हुईं थी. वर्ष 2001 में दोहा राउंड में इन पर अमल किया गया.

बौद्धिक संपदा

कुछ सदस्य दो अन्य विषयों पर बातचीत करना चाहते हैं और उन्हें मदिरा एवं स्प्रिट के रजिस्टर से जोड़ना चाहते हैं. अन्य सदस्य इससे सहमत नहीं हैं. ये है- बायोपाइरेसी, लाभ साझा करने एवं पारंपरिक ज्ञान का उपयोग. 2022 के MC12 में, COVID-19 वैक्सीन के लिए TRIPS वेवर (IP छूट) पर समझौता हुआ, जो विकासशील देशों को सस्ती दवाएँ उपलब्ध कराने में मदद करता है.

विवाद निपटान

विवाद निपटान को बेहतर बनाने और स्पष्ट करने के लिए, कानूनी विवादों के निपटान हेतु डब्ल्यूटीओ समझौता. ये वार्ताएँ विवाद निपटान निकाय (DSB) के विशेष सत्रों में संपन्न होती हैं. हाल के वर्षों में, अपील बॉडी की निष्क्रियता (US द्वारा ब्लॉक किए जाने के कारण) एक प्रमुख मुद्दा है. MC13 में सुधार पर चर्चाएँ हुईं, लेकिन पूर्ण समाधान नहीं निकला.

WTO के वैश्विक योगदान और प्रभाव

WTO ने वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने और एक नियम-आधारित प्रणाली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इसके द्वारा निर्धारित नियम छोटे और कमजोर देशों के हितों को बड़े और शक्तिशाली देशों की मनमानी व्यापार प्रथाओं से बचाने में मदद करते हैं.

- विवादों का समाधान: WTO का विवाद समाधान तंत्र सदस्यों को एक-दूसरे के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करने के बजाय विवादों को हल करने के लिए एक नियम-आधारित मंच प्रदान करता है, जिससे व्यापार तनाव कम होता है.

- वैश्विक आर्थिक नीति में सहयोग: WTO अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक समूह के साथ मिलकर वैश्विक आर्थिक नीति के निर्माण और समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

- पारदर्शिता और स्थिरता: WTO सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की नियमित समीक्षा के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है. स्थिरता और पूर्वानुमान से निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास होता है.

- वैश्विक व्यापार नियमन: विश्व व्यापार संगठन में निर्णय सामान्यतः सभी सदस्यों के बीच आम सहमति से लिया जाते हैं और उनकी सदस्यों की सभा द्वारा पुष्टि की जाती है. इससे एक अधिक समृद्ध, शांतिपूर्ण एवं जवाबदेह आर्थिक विश्व का निर्माण होता है.

विश्व व्यापार संगठन एवं भारत

भारत GATT (1947) और इसकी जगह लेने वाले संगठन WTO (1995) का एक संस्थापक सदस्य है. भारत ने GATT के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. भारत ने अक्सर विकासशील देशों के हितों का नेतृत्व किया है.

WTO सदस्यता के

- सकारात्मक प्रभाव: WTO में शामिल होने के बाद भारत के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. इस तरह भारतीय वस्तुओं और सेवाओं को वैश्विक बाजारों तक पहुँचने में मदद मिली है. विदेशी कंपनियों ने भारत में अधिक निवेश किया है. इससे देश में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. साथ ही, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा मिला है. बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा ने भारतीय कंपनियों को गुणवत्ता और दक्षता में सुधार करने के लिए मजबूर किया है.

- नकारात्मक प्रभाव: आयात शुल्क में कमी के कारण सरकार के टैरिफ राजस्व में कमी आई है.

भारत की मुख्य चिंताएँ और मुद्दे

भारत की एक प्रमुख चिंता सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों के लिए कृषि सब्सिडी से संबंधित है. WTO मानदंडों के तहत, सदस्य देश उत्पादन के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी प्रदान नहीं कर सकते. इस समस्या के समाधान के लिए, 2013 के बाली मंत्रालयिक सम्मेलन में “शांति खंड” नामक एक अंतरिम व्यवस्था पर सहमति बनी.

- शांति खंड का प्रावधान: यह खंड विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए दी गई सब्सिडी की सीमा का उल्लंघन करने पर WTO के विवाद निपटान मंच पर कानूनी चुनौतियों से बचाता है. यह तब तक लागू रहेगा जब तक इस मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं मिल जाता.

- भारत का उपयोग: भारत ने अपने सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों के लिए कई बार इस खंड का उपयोग किया है. चावल के लिए भारत की सब्सिडी कई बार 10% की सीमा से अधिक हो गई है.

भारत के लिए शांति खंड व्यापार उदारीकरण और राष्ट्रीय खाद्य संप्रभुता के बीच के संघर्ष का प्रतीक है. अमेरिका जैसे देश भारत की सब्सिडी को व्यापार-विकृतकारी मानते हैं. वहीं, भारत इसे अपने किसानों की आजीविका और अपनी विशाल आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक नीति मानता है. यह स्थिति WTO के भीतर एक मौलिक वैचारिक विभाजन को उजागर करती है. इससे एक नियम-आधारित प्रणाली को सदस्य देशों की संप्रभु प्राथमिकताओं में समायोजित करने में कठिनाई हो रही है.

WTO की चुनौतियाँ

वर्तमान में, WTO कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, जो इसकी प्रभावशीलता और प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हैं.

- बहुपक्षवाद का क्षरण: नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से हटकर द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों की ओर रुझान बढ़ रहा है. यह WTO के तहत स्थापित व्यवस्था पर से देशों के घटते विश्वास को दर्शाता है.

- विवाद समाधान प्रणाली में गतिरोध: अमेरिका ने 2017 से अपीलीय निकाय (AB) में नई नियुक्तियों को अवरुद्ध कर दिया है. इसे फिर से सक्रिय करना एक बड़ी चुनौती है.

- अमेरिकी टैरिफ युद्ध और WTO पर इसका प्रभाव: ट्रंप प्रशासन द्वारा चीन और अन्य देशों पर लगाए गए एकतरफा टैरिफ WTO के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन थे. अपने पंगु DSB के कारण, WTO इन मनमाने उपायों को चुनौती देने में असमर्थ था. ये दो मामले केवल व्यापार विवाद नही, बल्कि एक प्रमुख वैश्विक शक्ति का बहुपक्षीय शासन के प्रति बढ़ती अनिच्छा का भी प्रतीक है. WTO मूलतः कमजोर देशों को मजबूत देशों से बचाने के लिए बनाई गई थी. लेकिन अब इसे अपने सबसे बड़े संरक्षक द्वारा ही कमजोर किया जा रहा है. यह संतमूलक नियमों के बजाय शक्ति संतुलन पर आधारित है. इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली में अनिश्चितता और अस्थिरता बढ़ती है, जो WTO के लिए एक बड़ी चुनौती है.

भविष्य और निष्कर्ष

WTO ने वैश्विक व्यापार को सुगम बनाने और एक नियम-आधारित प्रणाली को बढ़ावा देने में ऐतिहासिक योगदान दिया है. इसने व्यापार बाधाओं को कम किया, विवादों को सुलझाया, और वैश्विक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाई. हालाँकि, वर्तमान में इसकी प्रासंगिकता और प्रभावशीलता गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है.

इसके पुनरुत्थान के लिए कई आवश्यक सुधारों की आवश्यकता है. सबसे महत्वपूर्ण कार्य विवाद निपटान प्रणाली को पुनः सक्रिय करना है. अपीलीय निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति के लिए सर्वसम्मति के अलावा अन्य विकल्प तलाशने होंगे. इसके अतिरिक्त, ‘विकसित’ और ‘विकासशील’ देशों की परिभाषा पर एक नई सहमति बनाना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान प्रणाली विवाद का एक बड़ा विषय रही है.

अंत में, WTO को ई-कॉमर्स और जलवायु परिवर्तन जैसे उभरते व्यापार मुद्दों पर नियमों को अद्यतन करने में सक्षम होना चाहिए. इससे यह आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ प्रासंगिक बना रहेगा. WTO का भविष्य सदस्यों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर भी निर्भर करता है. यदि नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को पुनर्जीवित नहीं किया जाता है, तो विश्व व्यापार का भविष्य खंडित और अप्रत्याशित हो सकता है. यह व्यापार प्रणाली को कानून के बजाय शक्ति के संतुलन पर आधारित कर देगा, जो अंततः सभी देशों के लिए हानिकारक होगा. कमजोर अर्थव्यवस्थाओं के लिए तो यह और भी घातक हो सकता है.