पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास लगभग 4.54 अरब वर्ष पुराना है. इस इतिहास को भूवैज्ञानिक समय-मान (Geologic Time Scale) नामक एक कालानुक्रमिक प्रणाली के माध्यम से समझा जाता है, जो स्तरिकी (stratigraphy) को समय के साथ जोड़ती है. इस लेख में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रमुख विभाजनों – इओन, महाकल्प, युग और कल्प – का वर्णन किया गया है. प्रत्येक कालखंड की विशिष्ट भूवैज्ञानिक घटनाएँ, जलवायु पैटर्न और जीवन के विकास जैसे पहलू इसमें शामिल है. यह सामूहिक विलुप्ति की घटनाओं और उनके कारणों पर भी प्रकाश डालती है, जो पृथ्वी पर जीवन के प्रक्षेपवक्र को मौलिक रूप से प्रभावित करती हैं.

पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का तात्पर्य (Meaning of the Earth’s Geological History)

पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास अरबों वर्षों की अवधि में फैला हुआ है. कई बार इसे पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास के रूप में भी वर्णित किया जाता है. इसे समझने के लिए भूवैज्ञानिकों ने एक संरचित प्रणाली विकसित की है जिसे भूवैज्ञानिक समय-मान के रूप में जाना जाता है. इसमें पृथ्वी के अरबों वर्ष पुराने इतिहास को समझने योग्य खंडों में विभाजित किया जाता है. फिर इस कालखंड के भूवैज्ञानिक, जलवायु और जैविक परिवर्तनों के बीच संबंधों का विश्लेषण आसान हो जाता है.

भूवैज्ञानिक इतिहास का समय-मान

भूवैज्ञानिक समय-मान (Geologic Time Scale) कालानुक्रमिक मापन की एक प्रणाली है जो स्तरिकी (stratigraphy) को समय के साथ जोड़ती है. यह एक स्तरिक सारणी है जिसका उपयोग वैज्ञानिक धरती के संपूर्ण प्राकृतिक इतिहास में घटित घटनाओं का समय अनुमान करने के लिए करते हैं. इसे पृथ्वी का “अंतिम इतिहास पुस्तक” भी कहा जाता है.

पृथ्वी की आयु लगभग 4.54 अरब वर्ष है. इस विशाल आयु को एक साधारण कथा के रूप में प्रस्तुत करना असंभव है. भूवैज्ञानिक समय-मान इस विशाल कालक्रम को समझने योग्य और प्रबंधनीय खंडों में विभाजित करके एक आवश्यक ढाँचा प्रदान करता है. यह भूवैज्ञानिक, जलवायु और जैविक परिवर्तनों के बीच पैटर्न, कारण व प्रभाव संबंध और पृथ्वी के विकास के सभी पहलुओं को समझ में मदद करती है.

भूवैज्ञानिक इतिहास का समय विभाजन

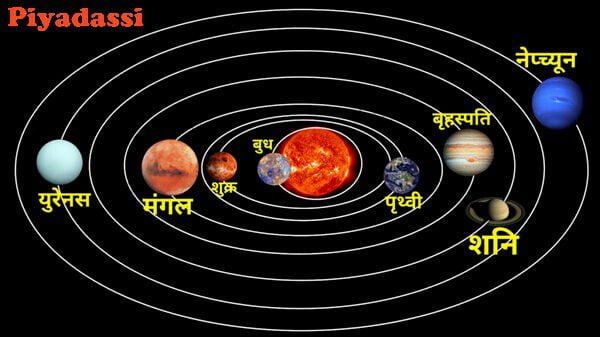

भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी के इतिहास को पदानुक्रमित इकाइयों में विभाजित किया है. यह सबसे बड़े खंडों से शुरू होकर सबसे छोटे तक जाती हैं:

- इओन (Eon): भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंडों को इओन कहते हैं. पृथ्वी पर चार इओन निर्धारित किए गए हैं: हेडियन (Hadean), आर्कीअन (Archean), प्रोटेरोज़ोइक (Proterozoic) और दृश्यजीवी (फ़ैनेरोज़ोइक, Phanerozoic).

- महाकल्प (Era): इओन को आगे महाकल्प में विभाजित किया जाता है.

- कल्प (Period): महाकल्प को कल्प में विभाजित किया जाता है.

- युग (Epoch): कल्प को युग में विभाजित किया जाता है.

- काल (Age): युग को काल में विभाजित किया जाता है.

काल के निर्धारण के तरीके

भूवैज्ञानिक इतिहास के कालों का निर्धारण एक बहुआयामी प्रक्रिया है. इसमें मुख्यतः चट्टानों की परतों (स्तरिकी) और विकिरणमितीय डेटिंग का उपयोग होता है. ये विधियाँ चट्टानों, खनिजों और जीवाश्मों की आयु जानने में सहायक होती हैं. जीवाश्म अक्सर सामूहिक विलुप्ति जैसी घटनाओं से जुड़े होते हैं. यह कालों के बीच स्पष्ट सीमांकन करता हैं. काल विभाजन मुख्यतः समुद्री अवसादों और अकशेरुकी जीवों के विकास में आए परिवर्तनों के आधार पर किया गया है. भूगर्भीय और जैविक साक्ष्यों का यह संयुक्त विश्लेषण पृथ्वी के इतिहास की विश्वसनीय और समग्र समझ प्रदान करता है.

तालिका: पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का काल विभाजन

| इओन (Eon) | महाकल्प (Era) | कल्प (Period) | युग (Epoch) | अनुमानित समय-सीमा (करोड़ वर्ष पूर्व) | प्रमुख विशेषताएँ |

| प्री-कैम्ब्रियन महाइओन | 460 – 54.1 | पृथ्वी का निर्माण, वायुमंडल/महासागरों का उद्भव, जीवन की उत्पत्ति (एककोशिकीय), क्रेटन निर्माण, सुपरकॉन्टिनेंट चक्र, स्नोबॉल अर्थ. | |||

| हेडियन (Hadean) | 460 – 400 | पृथ्वी का निर्माण, गर्म, वीरान; प्रारंभिक वायुमंडल का नाश; जलवाष्प, CO2 से द्वितीयक वायुमंडल; महासागरों का निर्माण. जीवन का अभाव. | |||

| आर्कियन (Archean) | 400 – 250 | प्राचीनतम चट्टानों (ग्रेनाइट, नीस) का निर्माण; क्रेटन का उद्भव; जीवन की उत्पत्ति (प्रोकैरियोट्स); प्रकाश संश्लेषण का विकास, वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संचय. | |||

| प्रोटेरोज़ोइक (Proterozoic) | 250 – 54.1 | बहुकोशिकीय जीवों का विकास; सुपरकॉन्टिनेंट रोडिनिया का निर्माण/विखंडन; प्रमुख हिमनदीकरण (“स्नोबॉल अर्थ”); अपृष्ठवंशी जीवों का विविधीकरण. | |||

| दृश्यजीवी इओन | 54.1 – वर्तमान | जटिल जीवन रूपों का तीव्र विविधीकरण, प्रमुख सामूहिक विलुप्ति. | |||

| पुराजीवी (Paleozoic) | 54.1 – 25.2 | प्राचीन जीवन का उद्भव; समुद्री जीवन का विस्तार; स्थलीय पौधों/जानवरों का उद्भव; पैंजिया का निर्माण. | |||

| कैम्ब्रियन (Cambrian) | 54.1 – 48.5 | कैम्ब्रियन विस्फोट: जीवन का तीव्र विविधीकरण; प्रथम समुद्री अकशेरुकी. | |||

| ऑर्डोविशियन (Ordovician) | 48.5 – 44.3 | प्रथम कशेरुकी (मछली); ऑर्डोविशियन-सिल्यूरियन विलुप्ति (वैश्विक शीतलन). | |||

| सिल्यूरियन (Silurian) | 44.3 – 41.9 | जलवायु स्थिरीकरण; प्रथम स्थलीय पौधे और आर्थ्रोपोड्स. | |||

| डेवोनियन (Devonian) | 41.9 – 35.8 | “मत्स्य युग”; प्रथम उभयचर; आदिम वन; परवर्ती डेवोनियन विलुप्ति. | |||

| कार्बोनिफेरस (Carboniferous) | 35.8 – 29.8 | विशाल कोयला वन; प्रथम सरीसृप, पंख वाले कीट; पैंजिया का विखंडन प्रारंभ. | |||

| पर्मियन (Permian) | 29.8 – 25.2 | सरीसृपों का प्रभुत्व; पर्मियन-ट्राइसिक विलुप्ति (“द ग्रेट डाइंग”). | |||

| मध्यजीवी (Mesozoic) | 25.2 – 6.6 | “सरीसृपों का युग” (डायनासोर का प्रभुत्व); पुष्पीय पौधों का उद्भव; महाद्वीपीय विखंडन. | |||

| ट्राइसिक (Triassic) | 25.2 – 20.1 | प्रथम डायनासोर, मेंढक, कछुए; ट्राइसिक-जुरासिक विलुप्ति. | |||

| जुरासिक (Jurassic) | 20.1 – 14.5 | “डायनासोर का युग”; प्रथम पक्षी, सच्चे स्तनधारी. | |||

| क्रेटेशियस (Cretaceous) | 14.5 – 6.6 | पुष्पीय पौधों का प्रसार; K-Pg विलुप्ति (डायनासोर का अंत, क्षुद्रग्रह/ज्वालामुखी). | |||

| नूतनजीवी (Cenozoic) | 6.6 – वर्तमान | “स्तनधारियों का युग”; आधुनिक पक्षी/स्तनधारी; मानव का विकास; पर्वत निर्माण. | |||

| पेलियोजीन (Paleogene) | पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन | 6.6 – 2.3 | स्तनधारियों का विविधीकरण; प्रारंभिक प्राइमेट्स; हिमालय, आल्प्स, रॉकी का निर्माण. | ||

| नियोजीन (Neogene) | मध्यनूतन, अतिनूतन | 2.3 – 0.2588 | आधुनिक पक्षी/स्तनधारी; मानव पूर्वजों का उद्भव; घास के मैदानों का विस्तार. | ||

| क्वाटर्नरी (Quaternary) | प्रतीतूतन, नूतनतम | 0.2588 – वर्तमान | बार-बार हिमयुग; होमो सेपियन्स का विकास; बड़े स्तनधारियों का विलुप्त होना; मानव सभ्यता का प्रभाव. |

प्री-कैम्ब्रियन महाइओन (Precambrian Supereon)

प्री-कैम्ब्रियन महाइओन पृथ्वी के कुल भूवैज्ञानिक इतिहास के समय का लगभग 87% हिस्सा है. इसकी अवधि 4.6 अरब वर्ष पूर्व से 57 करोड़ वर्ष पूर्व तक है. इस दौरान पृथ्वी ने जीवन को धारण करने में सक्षम रूप धारण कर लिया. इसे हेडियन, आर्कियन और प्रोटेरोज़ोइक इओन में विभाजित किया गया है.

हेडियन इओन

हेडियन इओन पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है. इसकी अवधि 4.6 अरब वर्ष पूर्व से 4 अरब वर्ष पूर्व तक है. इसी अवधि में पृथ्वी का निर्माण एक ज्वलित गैसीय पिंड से हुआ. प्रारंभिक पृथ्वी अत्यंत गर्म, चट्टानी और वीरान थी. इसका वायुमंडल हाइड्रोजन और हीलियम से बना था. सौर पवन के कारण ये दोनों गैस समाप्त हो गए.

पृथ्वी के ठंडा होने पर, इसके आंतरिक भाग से जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें बाहर निकलीं. इस प्रकार द्वितीयक वायुमंडल का निर्माण हुआ. लगभग 400 करोड़ साल पहले, वर्षा-जल के संचय से महासागरों का निर्माण हुआ. इस काल में महाद्वीपों का निर्माण भी प्रारंभ हुआ. लेकिन ये छोटे क्रेटन के रूप में थे. इस इओन में प्रथम चट्टानों की उपस्थिति पाई गई है.

इस इओन में कोई ज्ञात जीवन मौजूद नहीं था. इस काल की तीव्र भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ भविष्य में जीवन के उद्भव के लिए आवश्यक मूलभूत परिस्थितियाँ तैयार कर रही थीं.

आर्कियन इओन

इसकी अवधि लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व से 2.5 अरब वर्ष पूर्व तक है. इस कालखंड में पृथ्वी की पपड़ी की सबसे पुरानी चट्टानें निर्मित हुईं. इन्हें ‘आर्कियन चट्टान समूह’ या ‘तहखाने परिसर’ कहा जाता है. इन चट्टानों में मुख्य रूप से ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता थी. भारतीय क्रेटन, जो गोंडवानालैंड के भारतीय उपमहाद्वीप का मूल भाग है, का निर्माण भी इसी काल में हुआ. सोना और लोहा, इन्हीं आर्कियन चट्टानों में पाए जाते हैं. इस दौरान पर्वत निर्माणकारी हलचलें भी हुईं. अरावली पर्वत का विकास इसी कालखंड में हुआ था.

आर्कियन इओन में ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुआ. आदिसागर में जीवन का शुरुआत लगभग 380 करोड़ साल पहले मानी जाती है. इस दौरान प्रथम जीवित कोशिकाएँ (प्रोकैरियोट्स) और एककोशिकीय जीवाणु उत्पन्न हुए.

लगभग 250 से 300 करोड़ साल पहले, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विकसित हुई. इनका विकास भी एकल-कोशिकीय जीवों से हुआ था. प्रकाश संश्लेषण से उत्पादित ऑक्सीजन ने लगभग 200 करोड़ वर्ष पूर्व वायुमंडल में ऑक्सीजन भर दिया. इसे “महान ऑक्सीकरण घटना” के रूप में भी जाना जाता है.

प्रोटेरोज़ोइक इओन

प्रोटेरोज़ोइक इओन की अवधि लगभग 2.5 अरब वर्ष पूर्व से 54.1 करोड़ वर्ष पूर्व तक है. यह प्री-कैम्ब्रियन महाकल्प का सबसे लंबा खंड है. इस कालखंड में समुद्र में विविध प्रकार के अपृष्ठवंशीय जीवों का विकास हुआ. यह सुपरकॉन्टिनेंट रोडिनिया के निर्माण और फिर उसके विखंडन का भी समय था. महाद्वीपीय पुनर्गठन की ये प्रक्रियाएँ वैश्विक जलवायु और महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती थीं.

इस इओन में हिमचादरें भूमध्य रेखा तक पहुँच गईं. इसलिए इस समय के पृथ्वी को “स्नोबॉल अर्थ” (Snowball Earth) भी कहते है. कुडप्पा और विंध्यन चट्टान प्रणालियों का निर्माण आर्कियन और धारवाड़ चट्टानों के क्षरण और जमाव से हुआ.

बहुकोशिकीयता के उद्भव भी इस समय ही हुआ था. इसका सबसे पहला जीवाश्म इडिऐकरन कल्प (प्रोटेरोज़ोइक का अंतिम कल्प) से मिलते हैं. सबसे पहले प्राणी भी तभी उत्पन्न हुए. इससे भविष्य में जटिल जीवन रूपों के विविधीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ.

दृश्यजीवी इओन (Phanerozoic Eon)

दृश्यजीवी इओन लगभग 54.1 करोड़ वर्ष पूर्व से वर्तमान तक फैला हुआ है. “दृश्यमान जीवन” (visible life) इसकी विशेषता है. इस दौर में जटिल जीवन रूपों का तीव्र विविधीकरण हुआ. इसे पुराजीवी (Paleozoic), मध्यजीवी (Mesozoic) और नूतनजीवी (Cenozoic) महाकल्पों में विभाजित किया गया है.

पुराजीवी महाकल्प (Paleozoic Era)

पुराजीवी महाकल्प का अवधि 54.1 करोड़ वर्ष पूर्व से 25.2 करोड़ वर्ष पूर्व तक है. इसे प्राचीन जीवन का उद्भव समय भी कहा जाता है. यह महाकल्प पृथ्वी पर जीवन के सबसे बड़े विस्तार का समय था. लेकिन इसका अंत पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति के साथ हुआ.

कैम्ब्रियन कल्प (Cambrian Period)

लगभग 54.1 करोड़ वर्ष पूर्व से 48.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय कैम्ब्रियन कल्प कहलाता है. इस अवधि के दौरान, पृथ्वी पर छिछले सागरों का विस्तार हुआ. ज्वालामुखी क्रियाएँ हुईं, लेकिन बड़े पैमाने पर पर्वत निर्माण के लक्षण कम मिले है.

इस कल्प में जीवों के सबसे अधिक विस्तार हुआ, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट (Cambrian explosion) कहा जाता है. प्रोटेरोज़ोइक के अंत में वायुमंडल और महासागरों में ऑक्सीजन का पर्याप्त संचय संभवतः इस तीव्र विकास के लिए आवश्यक चयापचय ऊर्जा प्रदान करता था.

इस दौरान जटिल बहुकोशिकीय और एककोशिकीय जीव अस्तित्व में आए. प्रथम समुद्री अकशेरुकी जीव (जैसे स्पंज, कृमि, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ट्रिलोबाइट्स और ब्राचियोपोड्स) प्रचुर संख्या में विकसित हुए. लेकिन स्थल पर जीवन का अभाव था.

ऑर्डोविशियन कल्प (Ordovician Period)

भूवैज्ञानिक इतिहास में लगभग 48.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 44.3 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय ऑर्डोविशियन कल्प कहा जाता है. इस काल में भी समुद्री जीवन का विविधीकरण जारी रहा. जबड़े रहित पहली मछलियाँ और अन्य समुद्री अकशेरुकी जैसे ब्राचियोपोड्स, ट्रिलोबाइट्स और कोरल उत्पन्न हुए. इस कल्प में ही पौधे पहली बार भूमि पर अस्तित्व में आए.

ऑर्डोविशियन कल्प का अंत लगभग 44.7 से 44.3 करोड़ वर्ष पूर्व एक महत्वपूर्ण विलुप्ति घटना के साथ हुआ. इसे ऑर्डोविशियन-सिल्यूरियन विलुप्ति घटना के नाम से जाना जाता है. इससे समुद्रों में रहने वाली 60% अकशेरुकी जातियाँ विलुप्त हो गईं.

यह पृथ्वी के इतिहास में दूसरा सबसे विनाशकारी सामूहिक विलोपन था. इसका मुख्य कारण तीव्र वैश्विक शीतलन और हिमनदीकरण था. इसके कारण समुद्र स्तर में भारी गिरावट आई थी. यह घटना जलवायु और जैव विविधता में अन्तर्सम्बन्ध को समझने में सहायक है.

सिल्यूरियन कल्प (Silurian Period)

44.3 करोड़ वर्ष पूर्व से 41.9 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय सिल्यूरियन कल्प कहलाता है. , इस कल्प में ऑर्डोविशियन विलुप्ति के बाद पृथ्वी की जलवायु का स्थिरीकरण हुआ. इस युग में जबड़े वाली मछलियाँ और मूंगा चट्टानों का विकास हुआ. पहले स्थलीय पौधों (जैसे ब्रायोफाइट-जैसे और संवहनी पौधे) और आर्थ्रोपोड्स (संधिपाद प्राणी) का भूमि पर पर विकास इस दौर की बड़ी विशेषता है.

यह अवधि मुख्य रूप से जलीय जीवमंडल से स्थलीय जीवमंडल की शुरुआत तक के महत्वपूर्ण संक्रमण का प्रतिनिधित्व करती है. स्थलीय पौधों की स्थापना ने वायुमंडलीय संरचना और मिट्टी के निर्माण को गहराई से बदल दिया. इसका पृथ्वी पर जीवन का नया आधार तैयार हुआ.

डेवोनियन कल्प (Devonian Period)

41.9 करोड़ वर्ष पूर्व से 35.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक के समय को डेवोनियन कल्प कहा जाता है. इस कल्प में समुद्र का विस्तार मध्य, उत्तरी अमरीका, यूरोप और हिमालय प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में हुआ था.

इस कल्प में मछलियों का अत्यधिक विविधीकरण हुआ. इसलिए, यह कल्प “मत्स्य युग” (Age of Fish) के रूप में भी जाना जाता है. इसी समय, पहले उभयचर (टेट्रापोड्स के पूर्वज) अस्तित्व में आए और भूमि पर चलने के लिए अनुकूलित होने लगे. आदिम वनों का निर्माण हुआ. इन वनों में फर्न और क्लब मॉस जैसे पौधे पाए जाते थे. शार्क और अम्मोनिटस जैसे समुद्री जीव भी इसी काल में अस्तित्व में आए.

डेवोनियन कल्प का अंत परवर्ती डेवोनियन विलुप्ति घटनाओं (लगभग 37.5 से 36.0 करोड़ वर्ष पूर्व) के साथ हुआ. इससे 19% कुल और 50% वंश समाप्त हो गए. यह विलुप्ति संभवतः जलवायु परिवर्तन और समुद्री एनोक्सिया (ऑक्सीजन की कमी) से जुड़ी थी. भूमि पर वनों के विकास ने वैश्विक कार्बन चक्र और वायुमंडलीय संरचना को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया होगा, जिससे जलवायु में बदलाव आए होंगे.

कार्बोनिफेरस कल्प (Carboniferous Period)

कार्बोनिफेरस कल्प 35.8 करोड़ वर्ष पूर्व से 29.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय है. इस कल्प में ही विशाल कोयला उत्पादक वनों का निर्माण हुआ था. इस कल्प में अत्यधिक वर्षा के कारण बड़े-बड़े भूभाग दलदली भूमि में बदल गए. ये वन जलमग्न होकर अवसादी निक्षेपों के नीचे दब गए, जिससे कोयले का निर्माण हुआ.

कोयला निर्माण के इस प्रक्रिया के कारण वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हट गई. वायुमंडल से CO2 को हटाने का ग्रह पर महत्वपूर्ण शीतलन प्रभाव पड़ा होगा, जिससे संभवतः पर्मियन हिमनदीकरण में योगदान हुआ और वैश्विक जलवायु पैटर्न प्रभावित हुए.

पैंजिया का विखंडन भी इस कल्प में प्रारंभ हुआ. आगे चलकर यह महाद्वीपीय प्रवाह का नींव बना. इस दौर में उभयचरों में विविधता आई. पहले सरीसृप और पंख वाले कीट भी इसी काल में विकसित हुए.

पर्मियन कल्प (Permian Period)

लगभग 29.8 करोड़ वर्ष पूर्व से 25.2 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय पर्मियन कल्प है. इस काल में सरीसृपों का प्रभुत्व बढ़ा. स्थलीय कशेरुकी और आधुनिक कीटों का चौमुखी विकास हुआ. पैंजिया का विखंडन इस कल्प में भी जारी रह8. आंतरिक झीलों का विकास भी इसी अवधि में हुआ.

पर्मियन कल्प का अंत लगभग 25.2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ. यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति घटना है, जिसे पर्मियन-ट्राइसिक विलुप्ति घटना (“The Great Dyeing”) के रूप में जाना जाता है. इस घटना में 90% से अधिक समुद्री प्रजातियाँ और 70% स्थलीय कशेरुकी विलुप्त हो गए. बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट (विशेष रूप से साइबेरियन ट्रैप्स), घातक वैश्विक तापन, और समुद्री एनोक्सिया इसके मुख्य कारण थे.

इस दौरान ज्वालामुखी गतिविधि से बड़ी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ. यह गंभीर वैश्विक तापन कारण बना, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो गई.

मध्यजीवी महाकल्प (Mesozoic Era)

मध्यजीवी महाकल्प लगभग 25.2 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय है. इसे “सरीसृपों का युग” भी कहा जाता है. इस युग में डायनासोर का प्रभुत्व कायम रहा. इस महाकल्प में पैंजिया का विखंडन जारी रहा, जिससे महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप धीरे-धीरे बनने लगा.

ट्राइसिक कल्प (Triassic Period)

लगभग 25.2 करोड़ वर्ष पूर्व से 20.1 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय ट्राइसिक कल्प कहा जाता है. पर्मियन विलुप्ति के बाद, इस कल्प में पुनः समुद्री जीव पनपे. सबसे पहले झींगा और कीड़े उत्पन्न हुए. पहले डायनासोर, मेंढक और कछुए इसी काल में उद्भव हुए थे. पैंजिया का विखंडन जारी रहा. टेथिस सागर अस्तित्व में आया. निचला गोंडवाना अनुक्रम, जिसमें कोयला संस्तर शामिल हैं, इस अवधि की गर्म और आर्द्र जलवायु को दर्शाता है.

ट्राइसिक कल्प का अंत लगभग 20.13 करोड़ वर्ष पूर्व ट्राइसिक-जुरासिक विलुप्ति घटना के साथ हुआ. इस घटना में पृथ्वी की लगभग 80% प्रजातियाँ समाप्त हो गईं. इसका मुख्य कारण ज्वालामुखी गतिविधि से ग्रीनहाउस गैसों का भारी मात्रा में निकलना था.

जुरासिक कल्प (Jurassic Period)

20.1 करोड़ वर्ष पूर्व से 14.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय जुरासिक कल्प है. यह कल्प” डायनासोर का युग” था. ट्राइसिक-जुरासिक विलुप्ति से पारिस्थितिक स्थान खाली हो गए थे. यह डायनासोर के लिए प्रमुख स्थलीय कशेरुक बनने में अनुकूल सिद्ध हुआ. भूवैज्ञानिक इतिहास में डायनासोर सबसे चर्चित विषय है.

इस कल्प में भी पैंजिया का विखंडन जारी रहा, जिससे अटलांटिक महासागर का उद्भव हुआ. पृथ्वी का उत्तरी मध्यवर्ती एवं दक्षिणी भाग जलमग्न था, जिसमें टेथिस सागर का विस्तार था. इस दौर में भारत के राजमहल की पहाड़ियों में आग्नेय अंतर्भेदन के प्रमाण मिलते हैं. पहले पक्षी और पहले सच्चे स्तनधारी भी इसी काल में विकसित हुए. वनस्पतियों में साइकैड, कोनिफ़र और फर्न का बाहुल्य था.

इस कल्प में महाद्वीपीय विस्थापन और महासागरों का निर्माण वैश्विक जलवायु और जैव-भौगोलिक पैटर्न को आकार दे रहा था. इसका जीवन के वितरण और विकास पर गहरा प्रभाव हो रहा था. यह अवधि इस बात का उदाहरण है कि विलुप्ति से उत्पन्न पारिस्थितिक रिक्तताएँ कैसे पहले कम प्रमुख समूहों के तीव्र उत्थान और विविधीकरण को जन्म दे सकती हैं.

क्रेटेशियस कल्प (Cretaceous Period)

14.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय क्रेटेशियस कल्प है. इस काल में पुष्पीय पौधों (एंजियोस्पर्म) का विकास और प्रभुत्व देखा गया. कीट, आधुनिक स्तनधारी और पक्षी समूह भी विकसित हुए. दक्कन ट्रैप का निर्माण बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी उद्गारों से हुआ. आधुनिक अर्थों में प्लेट टेक्टोनिक्स की घटनाएँ इसी अवधि में हुईं. प्रारंभिक क्रेटेशियस काल उष्ण था.

क्रेटेशियस कल्प का अंत लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध सामूहिक विलुप्ति घटना के साथ हुआ. इसे क्रेटेशियस-पैलियोजीन (K-Pg) विलुप्ति घटना के रूप में जाना जाता है. इस घटना ने गैर-एवियन डायनासोर और समुद्री प्रजातियों (जैसे अमोनाइट्स) सहित पृथ्वी की लगभग 75% प्रजातियों को समाप्त कर दिया.

इस विनाश का प्रमुख कारणों में एक बड़े क्षुद्रग्रह का प्रभाव (इरिडियम परत द्वारा समर्थित) और दक्कन ट्रैप में बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट शामिल थे. क्षुद्रग्रह के प्रभाव से तत्काल वैश्विक तबाही हुई होगी, जबकि दक्कन ट्रैप के ज्वालामुखी ने दीर्घकालिक जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय तनाव को बढ़ाया होगा.

यह घटना एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे बाह्य-स्थलीय और आंतरिक भूवैज्ञानिक घटनाएँ मिलकर वैश्विक जैव विविधता को मौलिक रूप से बदल सकती हैं, जिससे एक नए युग के लिए मार्ग प्रशस्त होता है. डायनासोर जैसे प्रमुख समूहों के हटने से पहले से हाशिए पर पड़े समूहों, जैसे स्तनधारियों, को विविधीकरण और पनपने के लिए अपार पारिस्थितिक अवसर मिले.

नूतनजीवी महाकल्प (Cenozoic Era)

नूतनजीवी महाकल्प लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व से वर्तमान तक का समय है. इसे “स्तनधारियों का युग” (Age of Mammals) कहा जाता है. K-Pg विलुप्ति के बाद स्तनधारियों ने तेजी से विविधीकरण किया और प्रमुख स्थलीय जीव बन गए. हम इसी समय में कालखंड में जी रहे है.

पेलियोजीन कल्प (Paleogene Period)

पेलियोजीन कल्प लगभग 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व से 2.3 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समयावधि है. इस कल्प को तीन युगों में विभाजित किया गया है: पेलियोसीन (Paleocene), इयोसीन (Eocene) और ओलिगोसीन (Oligocene).

क्रेटेशियस-पैलियोजीन विलुप्ति के बाद स्तनधारियों को उभरने और विविधीकरण करने का अवसर मिला. इसमें छोटे कृंतक और प्रारंभिक वानरगण (प्राइमेट्स) शामिल थे. पूंछविहीन बंदर का उदय भी इसी समय हुआ, जो मानव के पूर्वज थे. पहली घास और फूल वाले पौधों का प्रसार भी इसी काल में हुआ.

इयोसीन युग में वैश्विक जलवायु गर्म और बरसाती थी. ओलिगोसीन युग में स्थलीय भाग का विस्तार और सागरीय भाग का संकुचन हुआ. इस अवधि में हिमालय, आल्प्स और रॉकी पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हुआ. डायनासोर के विलुप्ति से उत्पन्न पारिस्थितिक रिक्तता ने स्तनधारियों को तेजी से विकसित होने का अवसर दिया. प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण ने वैश्विक जलवायु और जैव-भौगोलिक वितरण को प्रभावित किया. यह युग पारिस्थितिक उत्तराधिकार के सिद्धांत को बड़े पैमाने पर प्रदर्शित करता है, जहाँ एक प्रमुख समूह का पतन दूसरे के पनपने का मार्ग प्रशस्त करता है.

नियोजीन कल्प (Neogene Period)

2.3 करोड़ वर्ष पूर्व से 25.88 लाख वर्ष पूर्व तक का समय नियोजीन कल्प है. इसे दो युगों में विभाजित किया गया है: मध्यनूतन (Miocene) और अतिनूतन (Pliocene).

इस कल्प में घास के मैदानों का विस्तार जारी रहा और जंगलों में कमी आई. जलवायु आधुनिक जलवायु के समान ठंडी, शुष्क और मौसमी बनने लगी. आधुनिक पक्षियों और स्तनधारियों ने अपना वर्तमान रूप ले लिया. इसी दौर में प्रारंभिक मानव पूर्वज (होमिनिड्स) अफ्रीका में उत्पन्न हुए. हाथी और बिल्लियाँ जैसे बड़े स्तनधारी भी विकसित हुए.

नियोजीन कल्प में आधुनिक पारिस्थितिक तंत्रों का विकास हुआ. घास के मैदानों का प्रसार और मानव पूर्वजों का उद्भव इसकी मुख्य विशेषता है. जलवायु में क्रमिक शीतलन और मौसमीकरण ने नए प्रकार के निवास स्थान बनाए. इससे घास चरने वाले स्तनधारी और द्विपदीय होमिनिड्स को बढ़ावा मिल. यह अवधि अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे आधुनिक मानव के विकास से पहले आती है और उसके लिए मंच तैयार करती है.

क्वाटर्नरी कल्प (Quaternary Period)

25.88 लाख वर्ष पूर्व से वर्तमान तक का समय क्वाटर्नरी कल्प है. इसे दो युगों में विभाजित किया गया है: प्रतीतूतन (Pleistocene) और नूतनतम (Holocene).

इस कल्प में बार-बार हिमनदीकरण (हिमयुग) हुए. इस कारण ध्रुवीय प्रदेशों और उच्च ऊँचाई पर विशाल बर्फ की चादरें बिछ गईं. हिमयुगों के समाप्त होने पर सागर का जल स्तर लगभग 100 मीटर से अधिक ऊँचा हो गया. वर्तमान नूतनतम होलोसीन युग ऊष्मीकरण की अवधि है.

होमो सेपियन्स (आधुनिक मानव) का विकास इसी कल्प में हुआ. बड़े स्तनधारियों (जैसे मैमथ, गैंडे) का विलुप्ति आरंभ हुआ. संभवतः मानव शिकार और जलवायु परिवर्तन इसके कारण थे. मानव सभ्यता, जिसमें कृषि और पशुपालन भी शामिल है, का विकास भी इसी काल में हुआ.

इस कल्प में हिमयुगों की पुनरावृत्ति से बड़े स्तनधारियों के विलुप्त होने का मानव विकास पर गहरा प्रभाव डाला. इस प्रकार, जलवायु परिवर्तन ने न केवल विकासवादी अनुकूलन को बढ़ावा दिया बल्कि बड़े पैमाने पर विलुप्ति को भी ट्रिगर किया.

होलोसीन युग में मानव सभ्यता का उदय और उसके पर्यावरणीय प्रभाव इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि जैविक विकास अब भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को स्वयं प्रभावित करने लगा है, जिससे एक अद्वितीय और चुनौतीपूर्ण भूवैज्ञानिक काल का निर्माण हुआ है. कुछ शोधकर्ताओं ने इंगित किया है कि वर्तमान में हम मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप “छठे सामूहिक विलुप्ति” का सामना कर रहे हैं. इससे प्रजातियों का नुकसान स्थायी होगा. इसे सर्वाधिक गंभीर पर्यावरणीय समस्या के रूप में वर्णित किया गया है.

सामूहिक विलुप्ति घटनाएँ

सामूहिक विलुप्ति पृथ्वी पर असाधारण घटनाएँ हैं, जहाँ प्रजातियाँ प्रतिस्थापित होने की तुलना में बहुत तेज़ी से विलुप्त होती हैं. इन्हें कम समय (लगभग 2.8 मिलियन वर्ष से कम) में दुनिया की लगभग 75% प्रजातियों के नुकसान के रूप में परिभाषित किया जाता है.

पृथ्वी के इतिहास में पाँच प्रमुख सामूहिक विलुप्ति घटनाएँ हुई हैं, जिन्होंने जैव विविधता को मौलिक रूप से आकार दिया है. ये घटनाएँ भूवैज्ञानिक (ज्वालामुखी) या बाह्य-स्थलीय (उल्कापिंड) घटनाओं से जुड़ी होती हैं. ये वैश्विक जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करती हैं.

तालिका: प्रमुख सामूहिक विलुप्ति घटनाएँ

| विलुप्ति घटना का नाम | अनुमानित समय (करोड़ वर्ष पूर्व) | विलुप्त हुई प्रजातियों का प्रतिशत/प्रभाव | संभावित कारण/साक्ष्य |

| ऑर्डोविशियन-सिल्यूरियन विलुप्ति | 44.7 – 44.3 | 60% समुद्री अकशेरुकी जातियाँ | तीव्र वैश्विक शीतलन, हिमनदीकरण, समुद्र स्तर में गिरावट |

| परवर्ती डेवोनियन विलुप्ति | 37.5 – 36.0 | 19% जीववैज्ञानिक कुल, 50% जीववैज्ञानिक वंश | जलवायु परिवर्तन, समुद्री एनोक्सिया (ऑक्सीजन की कमी) |

| पर्मियन-ट्राइसिक विलुप्ति (“द ग्रेट डाइंग”) | 25.2 | 90% से अधिक समुद्री, 70% स्थलीय कशेरुकी | बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट (साइबेरियन ट्रैप्स में), घातक वैश्विक तापन, समुद्री एनोक्सिया |

| ट्राइसिक-जुरासिक विलुप्ति | 20.13 | लगभग 80% प्रजातियाँ | बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी गतिविधि से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन |

| क्रेटेशियस-पैलियोजीन (K-Pg) विलुप्ति | 6.6 | गैर-एवियन डायनासोर सहित लगभग 75% प्रजातियाँ | बड़े क्षुद्रग्रह का प्रभाव (इरिडियम परत), दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी |

वर्तमान “छठी सामूहिक विलुप्ति”

वर्तमान में मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन, वनों के नाश, प्रदूषण और अन्य मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप हम छठे ‘मास एक्सटिंक्शन‘ का सामना कर रहे हैं. यह स्थिति इस बात पर प्रकाश डालती है कि मानव अब स्वयं एक भूवैज्ञानिक शक्ति बन गया है, जो ग्रह के दीर्घकालिक जैव-भू-रासायनिक संतुलन को प्रभावित कर रहा है.

अंत में (Conclusion)

पृथ्वी का भूगर्भिक/भूवैज्ञानिक इतिहास लगभग 4.54 अरब वर्षों का है, जिसमें बड़े भूवैज्ञानिक बदलाव, जलवायु परिवर्तन और जीवन का विकास शामिल है. भूवैज्ञानिक समय-मान हमें इस जटिल इतिहास को समझने का ढाँचा देता है. जीवन की शुरुआत आर्कियन इओन में हुई और इसका विविधीकरण कैम्ब्रियन विस्फोट से हुआ. महाद्वीपों का बनना-बिखरना, पर्वत निर्माण और वायुमंडल में ऑक्सीजन का बढ़ना जीवन को गहराई से प्रभावित करता रहा.

कई बार हुई सामूहिक विलुप्तियाँ जैव विविधता को बदलती रहीं. वर्तमान होलोसीन युग में मानव का प्रभाव पृथ्वी की प्रणालियों को बदल रहा है. भूवैज्ञानिक इतिहास का अध्ययन न केवल अतीत को समझने में मदद करता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों, जैसे जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हानि से निपटने के लिए भी जरूरी अंतर्दृष्टि देता है. ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि भूवैज्ञानिक इतिहास अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह अब भी जारी है….