राष्ट्रीय आय की अवधारणा आधुनिक वैश्विक अर्थतन्त्र में सबसे अधिक चर्चित विषयों में से एक है. इसके कई वजहें हैं. किसी भी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करना होता है. यह कार्य उत्पादन प्रणाली के माध्यम से संपन्न होता है, क्योंकि वस्तुओं और सेवाओं की सृजन प्रक्रिया से ही आय और संपदा का प्रवाह उत्पन्न होता है. दूसरे शब्दों में कहें तो उत्पादन ही वह आधार है, जिससे न केवल जनता की जरूरतें पूरी होती हैं, बल्कि राष्ट्रीय आय का निर्माण भी होता है.

आपमें से अधिकतर लोगों ने राष्ट्रीय आय शब्द अवश्य सुना होगा. यह दो शब्दों से मिलकर बना है – राष्ट्रीय और आय. इन दोनों का अर्थ सामान्य भाषा की अपेक्षा अर्थशास्त्र में कहीं अधिक विशेष और गहन है. राष्ट्रीय आय अर्थशास्त्र का एक केंद्रीय विषय है, क्योंकि यह किसी देश की आर्थिक प्रगति, उत्पादन क्षमता और जीवन-स्तर का आईना माना जाता है.

राष्ट्रीय आय को समझने के लिए कुछ मूलभूत अवधारणाओं – जैसे सकल घरेलू उत्पाद (GDP), सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP), शुद्ध राष्ट्रीय आय (NNI) और व्यक्तिगत आय (Personal Income) – का अध्ययन आवश्यक है. इनके बिना न तो राष्ट्रीय आय का सही अर्थ समझा जा सकता है और न ही उसका मापन संभव है.

इतिहास में देखें तो राष्ट्रीय आय की गणना का व्यवस्थित प्रयास 17वीं–18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था. भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला प्रयास दादाभाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक “पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया” (1867) में किया था. वर्तमान समय में यह कार्य भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) तथा अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है.

राष्ट्रीय आय की परिभाषाएँ (Definitions of National Income)

सामान्य अर्थ में

राष्ट्रीय आय का आशय उस कुल धनराशि या मूल्य से है, जो किसी देश में एक निश्चित अवधि (सामान्यतः एक वर्ष) में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के रूप में प्राप्त होती है. सरल शब्दों में, राष्ट्रीय आय हमें बताती है कि देश की अर्थव्यवस्था ने एक वर्ष में कुल कितना “आर्थिक उत्पादन” किया.

अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाएँ

- ए.सी. पिगू (A.C. Pigou): राष्ट्रीय आय से अभिप्राय उस कुल वस्तु एवं सेवा से है, जो किसी देश के नागरिक एक वर्ष में उत्पादन कर सकते हैं और जो वास्तविक रूप से उपभोग योग्य हों.

- साइमन कूजनेट्स (Simon Kuznets): राष्ट्रीय आय किसी देश की आर्थिक गतिविधियों का वार्षिक लेखा-जोखा है. यह उस कुल उत्पादन का मूल्य है, जो किसी देश में एक वर्ष के दौरान वर्तमान मूल्यों पर तैयार होता है.

- मार्शल (Marshall): राष्ट्रीय आय देश के उत्पादन को मापने का एक माध्यम है, जिसके आधार पर यह देखा जा सकता है कि देश में रहने वाले लोग कितने सुख-सुविधा संपन्न हैं.

आय का अर्थ (Meaning of Income)

किसी भी अर्थव्यवस्था में लोगों को अलग-अलग स्रोतों से आय प्राप्त होती है. कोई व्यक्ति अपने श्रम के बदले वेतन और मजदूरी कमाता है, तो कोई अपनी पूंजी उधार देकर ब्याज पाता है. कई बार लोगों को बिना किसी सेवा या उत्पादन दिए भी दान, उपहार या पुरस्कार मिलते हैं. इस प्रकार सभी प्रकार की आय को हम मुख्यतः दो वर्गों में बाँट सकते हैं—

- साधन आय (Factor Income)

- गैर-साधन आय (Non-Factor Income)

(1) साधन आय (Factor Income)

साधन आय से आशय उस प्रतिफल से है, जो उत्पादन के साधनों की सेवाएँ उपलब्ध कराने पर साधन स्वामियों को प्राप्त होता है. उत्पादन प्रक्रिया वास्तव में चार प्रमुख कारकों का संयुक्त परिणाम है—श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी.

(i) श्रम (Labour)

श्रम से तात्पर्य उन सभी शारीरिक और मानसिक प्रयासों से है, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में लगाए जाते हैं. किसी भी व्यवसाय में दोनों प्रकार का श्रम आवश्यक है. लेकिन अनुपात बदल सकता है.

- श्रमिकों को मिलने वाला प्रतिफल = मजदूरी/वेतन (Wages & Salary)

(ii) भूमि (Land)

अर्थशास्त्र में भूमि का आशय केवल ज़मीन से नहीं है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के पूरे भंडार से है—जैसे मिट्टी, जंगल, जल, खनिज, पेट्रोलियम, सूर्य की ऊर्जा और वायु. चूँकि ये संसाधन सीमित हैं, इसलिए इनके उपयोग पर भू-स्वामी प्रतिफल लेते हैं.

- भूमि से मिलने वाला प्रतिफल = किराया/लगान (Rent)

(iii) पूंजी (Capital)

पूंजी में वे सभी मानव-निर्मित साधन आते हैं, जिनका उपयोग उत्पादन में होता है—जैसे मशीनें, भवन, औज़ार, वाहन, गोदाम और कच्चा माल. पूंजीपति अपनी पूंजी के उपयोग पर आय प्राप्त करता है.

- पूंजी से मिलने वाला प्रतिफल = ब्याज (Interest)

(iv) उद्यमी (Entrepreneur)

उद्यमी वह व्यक्ति या समूह होता है, जो जोखिम उठाकर उत्पादन प्रक्रिया को संगठित करता है. वह अन्य तीनों कारकों—श्रम, भूमि और पूंजी—को एक साथ लाकर व्यवसाय को आगे बढ़ाता है.

- उद्यमी का प्रतिफल = लाभ (Profit)

इस प्रकार मजदूरी, किराया, ब्याज और लाभ—ये सभी मिलकर साधन स्वामियों की साधन आय कहलाते हैं.

(2) गैर-साधन आय (Non-Factor Income)

गैर-साधन आय वह होती है, जिसके लिए प्राप्तकर्ता को किसी प्रकार का उत्पादन कार्य या सेवा नहीं देनी पड़ती. यह एक तरह का एकतरफा हस्तांतरण (Transfer Payment) है.

- उदाहरण: उपहार, दान, पेंशन, छात्रवृत्ति, अनुदान, कर संग्रह, दंड आदि.

इन आमदनियों में कोई प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं होती, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता.

आधारभूत आर्थिक गतिविधियां (Basic Economic Activities)

उत्पादन, उपभोग और निवेश — ये तीन मौलिक आर्थिक गतिविधियां हैं जो किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव होती हैं. ये आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं और एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं, जिससे एक चक्रीय प्रक्रिया बनती है जो आर्थिक विकास को गति देती है.

उत्पादन (Production)

उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें कच्चे माल या मौजूदा वस्तुओं को अधिक मूल्यवान उत्पादों या सेवाओं में बदला जाता है. इस प्रक्रिया में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता जैसे संसाधनों (उत्पादन के कारक) का उपयोग करके किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाया जाता है. उदाहरण के लिए, जब एक बढ़ई ₹1000 की लकड़ी खरीदकर ₹2000 का फर्नीचर बनाता है, तो वह उत्पादन के माध्यम से ₹1000 का अतिरिक्त मूल्य उत्पन्न करता है.

इसी तरह, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक नया ऐप बनाकर मूल्य का सृजन करता है. उत्पादन केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन जैसी सेवाएं भी शामिल हैं.

अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्तर राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा निर्धारक होता है. आधुनिक अर्थशास्त्र में “उत्पादन” का अर्थ है — संसाधनों का ऐसा उपयोग, जिससे उपयोगिता (Utility) में वृद्धि हो.

उपभोग (Consumption)

उपभोग का अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करके व्यक्तिगत या सामूहिक आवश्यकताओं को पूरा करना. उपभोग किसी अर्थव्यवस्था का अंतिम उद्देश्य है, क्योंकि उत्पादन अंततः उपभोग के लिए ही किया जाता है. उपभोग की प्रवृत्ति (Propensity to Consume) आर्थिक विकास की गति को प्रभावित करती है. यह आर्थिक चक्र को गति देने वाला अंतिम चरण है.

यह केवल परिवारों द्वारा भोजन, कपड़े या मनोरंजन जैसी चीजों पर खर्च किए जाने वाले पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सरकार द्वारा सड़कों, पुलों और स्कूलों जैसे सार्वजनिक सेवाओं का निर्माण भी शामिल है.

उपभोग एक महत्वपूर्ण संकेतक है क्योंकि यह उत्पादकों को बाजार की मांग का संकेत देता है, जिससे उन्हें भविष्य में कितना उत्पादन करना है, इसका निर्णय लेने में मदद मिलती है. जब उपभोग बढ़ता है, तो यह अक्सर अर्थव्यवस्था में सकारात्मक दृष्टिकोण और उपभोक्ता विश्वास को दर्शाता है. केंस (Keynes) ने कहा था – “उपभोग में वृद्धि से ही निवेश और उत्पादन की दिशा तय होती है.”

निवेश (Investment)

निवेश, या पूंजी निर्माण, उस आर्थिक गतिविधि को कहते हैं जिसमें संसाधनों का एक हिस्सा भविष्य में अधिक उत्पादन करने के लिए उपयोग किया जाता है. यह आय का वह हिस्सा है जिसे उपभोग करने के बजाय पूंजीगत वस्तुओं जैसे मशीनरी, औजारों, भवनों और नई तकनीकों पर खर्च किया जाता है. यह अर्थव्यवस्था की भविष्य की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे अधिक आय और रोजगार पैदा होते हैं. उदाहरण के लिए, एक फैक्ट्री का विस्तार करना या नई, अधिक कुशल मशीन खरीदना निवेश है.

निवेश को अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है. हैरॉड-डोमर विकास मॉडल (Harrod-Domar Growth Model) के अनुसार निवेश में वृद्धि से राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर सीधे प्रभावित होती है. बचत (Saving) और निवेश (Investment) का गहरा संबंध है—बचत अगर उत्पादक कार्यों में लगे, तभी वह निवेश कहलाती है. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि निवेश में केवल भौतिक संपत्ति ही नहीं, बल्कि मानव पूंजी (जैसे शिक्षा और प्रशिक्षण) में किया गया निवेश भी शामिल है, जो श्रम की उत्पादकता को बढ़ाता है.

आपसी संबंध और आर्थिक चक्र

उपरोक्त तीनों गतिविधियां एक-दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं:

- उत्पादन से आय उत्पन्न होती है, जिसका उपयोग उपभोग और निवेश के लिए किया जाता है.

- उपभोग में वृद्धि से मांग बढ़ती है, जो उत्पादकों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करती है.

- निवेश में वृद्धि से भविष्य में उत्पादन की क्षमता बढ़ती है, जिससे अधिक आय और धन का सृजन होता है, जो अंततः अधिक उपभोग और निवेश को बढ़ावा देता है.

वाताव में, उत्पादन, उपभोग और निवेश एक गतिशील आर्थिक चक्र का निर्माण करते हैं. किसी भी अर्थव्यवस्था की विकास दर मुख्यतः इस बात पर निर्भर करती है कि इन तीनों गतिविधियों में संतुलन कितना है. यदि उत्पादन बढ़े लेकिन निवेश कम हो, तो भविष्य की उत्पादन क्षमता घटेगी. यदि उपभोग बहुत अधिक हो और निवेश कम, तो दीर्घकाल में आर्थिक असंतुलन उत्पन्न होगा.

दूसरे शब्दों में, बिना उत्पादन के न तो उपभोग हो सकता है और न ही निवेश. यह चक्र ही किसी भी अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह को बनाए रखता है, जिससे राष्ट्रीय आय की गणना संभव होती है. इस प्रकार, ये तीनों गतिविधियां आर्थिक स्वास्थ्य और वृद्धि के लिए मौलिक हैं.

बंद अर्थव्यवस्था बनाम खुली अर्थव्यवस्था

बंद अर्थव्यवस्था (Closed Economy) और खुली अर्थव्यवस्था (Open Economy) दो महत्वपूर्ण आर्थिक अवधारणाएं हैं. यह निर्धारित करती हैं कि कोई देश वैश्विक बाजार से किस हद तक जुड़ा हुआ है.

बंद अर्थव्यवस्था (Closed Economy)

एक बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसका बाहरी दुनिया के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता. इसका मतलब है कि यह देश न तो किसी अन्य देश से आयात (import) करता है, न ही किसी को निर्यात (export) करता है. इसके अलावा, पूँजी और श्रम का कोई प्रवाह भी नहीं होता.

आधुनिक वैश्विकरण के युग में, पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था का अस्तित्व लगभग असंभव है. सैद्धांतिक रूप से, यह एक ऐसा मॉडल है जिसका उपयोग आर्थिक सिद्धांतों को समझाने के लिए किया जाता है, न कि एक व्यावहारिक वास्तविकता के रूप में. सैद्धांतिक रूप से, यह बाहरी आर्थिक झटकों से देश को बचा सकती है. लेकिन ऐसे अर्थव्यवस्था वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवाचार से भी वंचित रहती है.

खुली अर्थव्यवस्था (Open Economy)

एक खुली अर्थव्यवस्था वह है जिसके शेष विश्व के साथ आर्थिक संबंध होते हैं. यह आयात, निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय निवेश (जैसे FDI- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) और लोगों के आवागमन (पर्यटन, नौकरी) में संलग्न होती है. आज की दुनिया में, लगभग सभी देश खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं.

खुली अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे पर निर्भर होती हैं. यदि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आती है, तो उसका प्रभाव व्यापारिक भागीदारों पर भी पड़ सकता है. यह देश विदेशी नवाचारों और तकनीकों से लाभ उठा सकते हैं, जिससे उनकी अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार होता है.

स्टॉक (भंडार) और प्रवाह

राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, राष्ट्रीय आय एक प्रवाह अवधारणा है. इसे सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के लिए मापा जाता है. यह एक देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है. यह अवधि अलग-अलग भी हो सकती है, जैसे दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या कोई अन्य. मासिक आय व खर्च, एक वर्ष के दौरान देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) व जनसंख्या वृद्धि तथा किसी कंपनी का सालाना लाभ प्रवाह के उदाहरण है.

वहीं, स्टॉक एक मात्रा है जिसे किसी विशेष समय बिंदु पर मापा जाता है. इसका कोई समय आयाम (time dimension) नहीं होता. इसे एक स्नैपशॉट (snapshot) की तरह समझा जा सकता है जो किसी क्षण में किसी चीज की स्थिति को दर्शाता है. 31 मार्च 2024 को शाम 4 बजे आपकी बचत बैंक खाते में जमा राशि, 1 जनवरी 2023 को देश की कुल जनसंख्या , किसी गोदाम में 15 जून को इन्वेंटरी, किसी व्यक्ति का निश्चित तारीख को कुल धन व बीते कल तक किसी देश का विदेशी मुद्रा भंडार आदि स्टॉक के उदाहरण है.

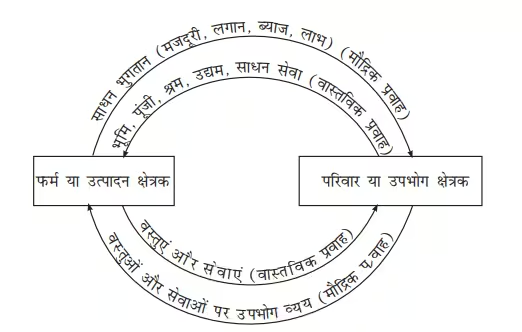

आय का चक्रीय प्रवाह

किसी भी अर्थव्यवस्था का संचालन उत्पादन, उपभोग और निवेश जैसी गतिविधियों पर आधारित होता है. जब ये गतिविधियाँ परिवारों (Households), उद्यमों/फर्मों (Firms), सरकार (Government) और बाहरी क्षेत्र (Rest of the World) के बीच चलती हैं, तो इनके परिणामस्वरूप आय और व्यय का प्रवाह निरंतर चलता रहता है. इस निरंतर और परस्पर जुड़ी प्रक्रिया को ही आय का चक्रीय प्रवाह कहा जाता है.

क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने इसे केवल दो क्षेत्रीय मॉडल (परिवार और फर्म) में समझाया था. आधुनिक अर्थशास्त्र में इसमें सरकार और विदेशी क्षेत्र को भी जोड़ा गया है. राष्ट्रीय आय की तीनों विधियाँ (उत्पादन, आय और व्यय पद्धति) चक्रीय प्रवाह पर ही आधारित हैं.

यह प्रवाह दो मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है—

- क्रेता का व्यय विक्रेता की आय बन जाता है.

- वस्तुएँ और सेवाएँ एक दिशा में प्रवाहित होती हैं, जबकि उनके लिए मौद्रिक भुगतान विपरीत दिशा में होता है. इस प्रकार वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह “वास्तविक प्रवाह” (Real Flow) कहलाता है, और उनके लिए किए गए भुगतान का प्रवाह “मौद्रिक प्रवाह” (Monetary Flow) कहलाता है. दोनों मिलकर एक चक्रीय (Circular) स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं.

(A) वास्तविक प्रवाह (Real Flow)

परिवार (Households) उत्पादन के साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता को फर्मों को उपलब्ध कराते हैं. बदले में फर्में इन्हीं साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं और उन्हें परिवारों को उपलब्ध कराती हैं. इस प्रकार, साधन सेवाओं का प्रवाह परिवारों से फर्मों की ओर और वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रवाह फर्मों से परिवारों की ओर होता है. यही वास्तविक प्रवाह कहलाता है, क्योंकि इसमें वस्तुओं और सेवाओं का वास्तविक आदान-प्रदान होता है.

(B) मौद्रिक प्रवाह (Monetary Flow)

वास्तविक प्रवाह में जो सेवाएँ और वस्तुएँ प्रदान की जाती हैं, उनका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाता है. परिवारों को उत्पादन के साधनों के बदले फर्मों से मजदूरी (Wages), ब्याज (Interest), किराया (Rent) और लाभ (Profit) प्राप्त होता है. दूसरी ओर, परिवार इन्हीं आयों को वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर खर्च करते हैं. इस प्रकार, मुद्रा का प्रवाह फर्मों से परिवारों की ओर और फिर परिवारों से फर्मों की ओर चलता रहता है. यह मौद्रिक प्रवाह कहलाता है.

आय के चक्रीय प्रवाह का महत्व

यह दर्शाता है कि आय और व्यय हमेशा बराबर होते हैं. इससे राष्ट्रीय आय की गणना को समझने का आधार मिलता है. इससे हम जान पाते हैं कि अर्थव्यवस्था में परिवार और फर्म एक-दूसरे पर कैसे निर्भर हैं. यह बचत (Saving), निवेश (Investment) और सरकारी हस्तक्षेप (Government Intervention) की भूमिका को भी स्पष्ट करता है.

बंद एवं खुली अर्थव्यवस्था में

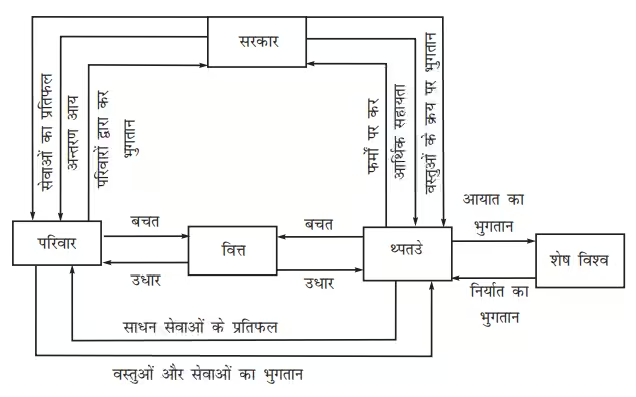

वास्तविक जीवन में आय का चक्रीय प्रवाह बहुत जटिल हो जाता है, क्योंकि इसमें कई अतिरिक्त क्षेत्र (जैसे सरकार और विश्व) जुड़ जाते हैं.

- बंद अर्थव्यवस्था (Closed Economy): इसमें केवल परिवार और फर्म शामिल होते हैं. आय और व्यय का प्रवाह इनके बीच ही होता है.

- खुली अर्थव्यवस्था (Open Economy): इसमें परिवार और फर्म के साथ सरकार और विदेशी क्षेत्र भी सम्मिलित होते हैं. सरकार कर (Taxes) वसूलती है और व्यय (Expenditure) करती है, जबकि विदेशी क्षेत्र के साथ आयात-निर्यात एवं पूँजी का लेन-देन होता है.

खुली अर्थव्यवस्था में प्रवाह

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र और उनसे प्राप्त प्रवाह तथा उनके द्वारा प्रदान प्रवाह खुली अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित पांच क्षेत्रकों में विभाजित किया जा सकता है-

(i) उत्पादक क्षेत्रक;

(ii) परिवार क्षेत्रक;

(iii) सरकार क्षेत्रक;

(iv) वित्त क्षेत्रक;

(v) शेष विश्व क्षेत्रक.

1. उत्पादक इकाइयों से और उत्पादन इकाइयों को प्रवाह

(क) परिवारों से साधन सेवाओं की खरीदारी (वास्तविक अंतर प्रवाह). बदले में उन्हें मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ के रूप में प्रतिफलों का भुगतान (मौद्रिक बाह्य प्रवाह).

(ख) वित्त क्षेत्रक में बचतें जमा करना (मौद्रिक बाह्य प्रवाह).

(ग) शेष विश्व से वस्तुओं और सेवाओं का आयात (वास्तविक अंतर प्रवाह). इसके बदले में भुगतान (मौद्रिक बाह्य प्रवाह).

(घ) वस्तुओं-सेवाओं का निर्यात (वास्तविक बाह्य प्रवाह), निर्यात मूल्य की प्राप्ति (मौद्रिक बाह्य प्रवाह).

(ङ) सरकार को करों का भुगतान (मौद्रिक बाह्य प्रवाह).

(च) परिवारों व सरकार को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री (वास्तविक बाह्य प्रवाह), बदले में परिवारों से निजी उपभोग व्यय और सरकार से सार्वजनिक उपभोग व्यय की राशियों की प्राप्ति (मौद्रिक अंतर प्रवाह).

(छ) वे सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं (मौद्रिक अंतर प्रवाह).

(ज) वे वित्त क्षेत्र से उधार लेते हैं (मौद्रिक अंतर प्रवाह).

2. परिवारों से और परिवारों को प्रवाह

(क) फर्मों/उत्पादक इकाइयों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीदारी (वास्तविक अंतर प्रवाह). बदले में उपभोग व्यय के रूप में उनकी कीमत चुकाना (मौद्रिक बाह्य प्रवाह).

(ख) सरकार को वैयक्तिक करों का भुगतान (मौद्रिक बाह्य प्रवाह).

(ग) वित्त क्षेत्र में बचतें जमा करना (मौद्रिक बाह्य प्रवाह).

(घ) उत्पादन क्षेत्र को साधन सेवाओं की बिक्री (वास्तविक प्रवाह). बदले में साधन आय की प्राप्ति (मौद्रिक अंतर प्रवाह).

(ङ) सरकार से निःशुल्क सेवाओं की प्राप्ति (वास्तविक अंतर प्रवाह) तथा अंतरण आय की प्राप्ति (मौद्रिक अंतर प्रवाह).

3. सरकार से और सरकार को प्रवाह

(क) उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद (वास्तविक अंतर प्रवाह). बदले में उनकी कीमत का सार्वजनिक उपभोग व्यय के रूप में भुगतान (मौद्रिक बाह्य प्रवाह).

(ख) उत्पादकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना (मौद्रिक बाह्य प्रवाह).

(ग) परिवारों को निःशुल्क सेवाएं (वास्तविक बाध्य प्रवाह) तथा हस्तांतरण भुगतान (मौद्रिक बाह्य प्रवाह).

(घ) वित्त क्षेत्र में बचत जमा करना (मौद्रिक बाह्य प्रवाह).

(ङ) उत्पादकों से करों की प्राप्ति (मौद्रिक अंतर प्रवाह).

(च) परिवारों से वैयक्तिक करों की प्राप्ति (मौद्रिक अंतर प्रवाह).

4. वित्तीय क्षेत्र से और वित्तीय क्षेत्र को प्रवाह

(क) उत्पादकों को पूंजी उधार देना (मौद्रिक बाह्य प्रवाह).

(ख) परिवारों, उत्पादकों और सरकार की बचतें जमा करना (मौद्रिक अंतर प्रवाह).

5. शेष विश्व से और शेष विश्व को प्रवाह

(क) शेष विश्व से वस्तुओं और सेवाओं का आयात (वास्तविक अंतर प्रवाह) और इन आयातों की कीमत का भुगतान (मौद्रिक बाह्य प्रवाह).

(ख) शेष विश्व को वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात (वास्तविक बाह्य प्रवाह) और उनकी कीमत के भुगतान की प्राप्ति (मौद्रिक अंतर प्रवाह).

उपरोक्त सभी प्रवाह राष्ट्रीय आय को प्रभावित नहीं करते. केवल वे प्रवाह जो उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण और उत्पादन के कारकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनते हैं. हस्तांतरण भुगतान (Transfer Payments), जैसे पेंशन, सब्सिडी या छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं होते क्योंकि वे किसी उत्पादन या सेवा के बदले में नहीं दिए जाते. ये केवल आय का पुनर्वितरण हैं, न कि आय का सृजन.

राष्ट्रीय आय से जुड़ी अवधारणाएं

राष्ट्रीय आय का अर्थ जानने के लिए इससे जुड़ी कुछ आधारभूत अवधारणाओं और योगों को समझना आवश्यक होता है. ये अवधारणाएं हैं-

घरेलू क्षेत्र

किसी देश के घरेलू क्षेत्र (Domestic Territory), को ‘आर्थिक क्षेत्र’ भी कहते हैं. यह क्षेत्र देश की राजनीतिक सीमाओं तक सीमित नहीं होती है. इसमें वे सभी क्षेत्र और इकाइयां शामिल हैं जहाँ किसी देश की सरकार और उसके नागरिकों की आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं.

दूसरे शब्दों में, घरेलू क्षेत्र को “वह भौगोलिक क्षेत्र माना जाता है जहाँ एक देश की सरकार लोगों, वस्तुओं और पूँजी के मुक्त आवागमन की अनुमति देती है”. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) को एक देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है.

घरेलू क्षेत्र में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:

- देश की राजनीतिक सीमाएँ: इसमें वह भूमि क्षेत्र, सीमांत जल क्षेत्र और हवाई क्षेत्र शामिल होता है जहाँ देश की सरकार का संप्रभु अधिकार होता है.

- दो या दो से अधिक देशों के बीच संचालित जलयान और वायुयान: किसी देश के सामान्य निवासियों (सामान्य निवासियों से तात्पर्य उन व्यक्तियों और संस्थाओं से है जिनका आर्थिक हित उस देश में है) द्वारा संचालित जलयान और वायुयान, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय जल या वायु क्षेत्र में हों, उस देश के घरेलू क्षेत्र का हिस्सा माने जाते हैं. उदाहरण के लिए, एयर इंडिया के विमान जो अमेरिका और भारत के बीच उड़ान भरते हैं, भारतीय घरेलू क्षेत्र का हिस्सा हैं.

- मछली पकड़ने वाले जहाज़, तेल और गैस रिग: ये इकाइयां, यदि देश के सामान्य निवासियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में भी संचालित की जाती हैं, तो उस देश के घरेलू क्षेत्र का हिस्सा मानी जाती हैं.

- अन्य देशों में स्थित दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैन्य प्रतिष्ठान: किसी देश के दूतावास, वाणिज्य दूतावास और सैन्य शिविर, भले ही वे भौगोलिक रूप से किसी अन्य देश में स्थित हों, कानूनी रूप से उनके मूल देश के घरेलू क्षेत्र का हिस्सा होते हैं.

लेकिन, किसी देश में स्थित विदेशी दूतावास या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (जैसे संयुक्त राष्ट्र) के कार्यालय को उस देश के घरेलू क्षेत्र का हिस्सा नहीं माने जाते हैं. भले ही ये भौगोलिक रूप से देश की सीमा के भीतर स्थित हों.

सामान्य निवासी

सामान्य निवासी शब्द भी देश के नागरिकों से अलग अवधारणा है. किसी देश के सामान्य निवासी वे होते हैं, जो आमतौर पर उस देश में रहते हें और जिनके आर्थिक हित उसी देश से जुड़े होते हैं. भारत के सामान्य निवासियों में भारत के नागरिकों के साथ-साथ वे विदेशी भी सम्मिलित होंगे, जो यहां रहकर अपनी आजीविका कमाते हैं.

उदाहरण के लिए, भारत में एक वर्ष से अधिक समय से रह रहे नेपाली नागरिक, जो यहां उत्पादन, उपभोग, निवेश आदि आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं, भारत के सामान्य निवासी माने जाएंगे. इसके विपरीत अन्य देशों जैसे (यू.एस.ए. आदि) एक वर्ष की अवधि से अधिक समय से मूलभूत आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी कर रहे भारत के नागरिक उन देशों के सामान्य निवासी होंगे, जहां वे सामान्यतः रहते हैं. भारत की दृष्टि से वे ‘अनिवासी भारतीय’ (NRI) होंगे.

मध्यवर्ती और अंतिम वस्तुएं

राष्ट्रीय आय की सही गणना करने के लिए मध्यवर्ती वस्तुएँ (Intermediate Goods) और अंतिम वस्तुएँ (Final Goods) तथा दोनों में अंतर को समझना जरूरी है.

(i) मध्यवर्ती वस्तुएँ: वे वस्तुएँ जिन्हें आगे उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करना होता है या पुनः बिक्री के लिए खरीदा जाता है.ये स्वयं उपभोग हेतु नहीं होतीं, बल्कि किसी अन्य वस्तु के निर्माण में प्रयुक्त होती हैं.उदारहरण के लिए, तेल उत्पादन के लिए खरीदे गए तेल के बीज, धागा बनाने हेतु खरीदी गई कपास आदि का उपयोग अन्य वस्तुओं के निर्माण में होता है. इसलिए ये मध्यवर्ती वस्तुएं है.कच्चा माल, ईंधन, बिजली, मशीनों के लिए तेल, इंजीनियरों व तकनीकी कर्मचारियों की सेवाएँ ऐसे वस्तुओं के कुछ उदाहरण है.

(ii) अंतिम वस्तुएँ: वे वस्तुएँ जिन्हें उपभोक्ता प्रत्यक्ष उपभोग के लिए या उत्पादक निवेश के उद्देश्य से खरीदते हैं.इनका आगे कोई उत्पादन कार्य शेष नहीं रहता.इसके उदाहरण हैं: उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई रोटी, मक्खन, बिस्कुट, या परिवार द्वारा प्रयुक्त दूध.किंतु यदि दूध को पारवार द्वारा खपत के बदले किसी हलवाई द्वारा मिठाई बनाने के लिए खरीदा जाए, तो वह मध्यवर्ती वस्तु माना जाएगा.

राष्ट्रीय आय में गणना

राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है. मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं गिना जाता, क्योंकि उनका मूल्य पहले से ही अंतिम वस्तुओं के मूल्य में सम्मिलित होता है. यदि दोनों को जोड़ लिया जाए तो दोहरी गणना (Double Counting) की समस्या उत्पन्न होगी. इससे राष्ट्रीय आय का आंकड़ा वास्तविक से अधिक दिखेगा. इस दोहराव से बचने के लिए राष्ट्रीय आय में सिर्फ अंतिम वस्तु व सेवाओं का गणना किया जाता है.

मतलब,

मध्यवर्ती वस्तुएँ = उत्पादन की कड़ी में प्रयुक्त वस्तुएँ.

अंतिम वस्तुएँ = उपभोग या निवेश हेतु खरीदी गई वस्तुएँ.

राष्ट्रीय आय = केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य का योग.

उत्पादन का मूल्य और मूल्य वृद्धि

अर्थशास्त्र में मूल्य वृद्धि (Value Added) और उत्पादन का मूल्य (Value of Output) दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जो किसी भी उत्पादक इकाई के योगदान को मापने में मदद करती हैं. राष्ट्रीय आय की गणना के लिए इनके बीच का अंतर समझना बहुत ज़रूरी है.

उत्पादन का मूल्य (Value of Output)

उत्पादन का मूल्य किसी भी फर्म द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है. इसका मतलब है कि इसमें बेचे गए सभी सामानों का मूल्य और स्टॉक में हुए बदलाव का मूल्य दोनों शामिल होते हैं.

- सूत्र:

उत्पादन का मूल्य = बिक्री + स्टॉक में परिवर्तन (अंतिम स्टॉक – शुरुआती स्टॉक)

यहाँ, ‘स्टॉक में परिवर्तन’ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि किसी वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुएँ उसी वर्ष बेची नहीं जा सकतीं. जो वस्तुएँ बच जाती हैं, वे भविष्य की बिक्री के लिए भंडार (स्टॉक) का हिस्सा बन जाती हैं और इसलिए वे भी वर्ष के उत्पादन का हिस्सा मानी जाती हैं.

मूल्य वृद्धि (Value Added)

मूल्य वृद्धि वह मूल्य है जो एक उत्पादक इकाई उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जोड़ती है. यह उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग (Intermediate Consumption) को घटाकर प्राप्त किया जाता है. मध्यवर्ती उपभोग उन वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है जिनका उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में किया जाता है.

- सूत्र:

मूल्य वृद्धि = उत्पादन का मूल्य – मध्यवर्ती उपभोग

उदाहरण से समझें:

एक किसान ₹500 की कपास उगाकर एक कपड़ा मिल को बेचता है. किसान के लिए, उसके उत्पादन का मूल्य ₹500 है और उसका कोई मध्यवर्ती उपभोग नहीं है (अगर हम बीज और उर्वरक को नज़रअंदाज़ करें). इसलिए उसकी मूल्य वृद्धि ₹500 है.

अब, कपड़ा मिल उसी कपास का उपयोग करके ₹1500 का कपड़ा बनाती है.

- मिल के लिए, उत्पादन का मूल्य ₹1500 है.

- उसका मध्यवर्ती उपभोग ₹500 है (कपास की कीमत).

- इसलिए, मिल द्वारा की गई मूल्य वृद्धि = ₹1500 – ₹500 = ₹1000.

इस प्रकार, कुल मूल्य वृद्धि = किसान की मूल्य वृद्धि + मिल की मूल्य वृद्धि = ₹500 + ₹1000 = ₹1500. यह अंतिम उत्पाद (कपड़े) के मूल्य के बराबर है. यह दर्शाता है कि दोहरी गणना से बचने के लिए राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम वस्तुओं का मूल्य या प्रत्येक चरण पर जोड़ी गई मूल्य वृद्धि को ही शामिल किया जाता है.

सकल (Gross) और निवल (Net) का अंतर

जब हम मूल्य वृद्धि या उत्पादन के मूल्य की बात करते हैं, तो ये अक्सर सकल (Gross) अवधारणाएँ होती हैं. ‘सकल’ का अर्थ है कि इसमें पूंजीगत वस्तुओं के मूल्य ह्रास (Depreciation) को घटाया नहीं गया है.

उत्पादन प्रक्रिया के दौरान मशीनरी, भवन और अन्य अचल संपत्तियों के सामान्य टूट-फूट के कारण उनके मूल्य में होने वाली कमी मूल्य ह्रास कहलाता है. किसी भी उत्पादक को भविष्य में पुरानी या खराब हुई मशीनों को बदलने के लिए एक राशि अलग से रखनी पड़ती है. इसे मूल्य ह्रास प्रावधान कहते हैं. जब हम सकल मूल्य में से मूल्य ह्रास को घटा देते हैं, तो हमें निवल (Net) मान प्राप्त होता है.

- निवल उत्पादन का मूल्य = सकल उत्पादन का मूल्य – मूल्य ह्रास

- निवल मूल्य वृद्धि = सकल मूल्य वृद्धि – मूल्य ह्रास

बाजार कीमत और साधन लागत

राष्ट्रीय आय की गणना के लिए यह भेद महत्वपूर्ण है. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक सकल अवधारणा है. लेकिन, निवल घरेलू उत्पाद (NDP) एक निवल अवधारणा है जो देश की अर्थव्यवस्था की शुद्ध उत्पादक क्षमता को अधिक सटीक रूप से दर्शाती है.

राष्ट्रीय आय की अवधारणा में बाजार कीमत (Market Price) और साधन लागत (Factor Cost) के बीच का अंतर बहुत महत्वपूर्ण है. यह अंतर इस बात पर आधारित है कि क्या वस्तु या सेवा की कीमत में सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर और दी गई आर्थिक सहायता (सब्सिडी) शामिल हैं या नहीं.

बाजार कीमत (Market Price)

यह वह कीमत है जो उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा के लिए बाजार में सीधे तौर पर चुकाता है. इस कीमत में उत्पादन और बिक्री से संबंधित सभी अप्रत्यक्ष कर (Indirect Taxes) शामिल होते हैं.

अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जो सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, बिक्री या आयात पर लगाए जाते हैं, जैसे वस्तु एवं सेवा कर (GST), उत्पाद शुल्क (Excise Duty) और सीमा शुल्क (Customs Duty). ये कर सीधे उत्पादक पर नहीं, बल्कि उपभोक्ता पर डाले जाते हैं, जिससे वस्तु की बाजार कीमत बढ़ जाती है.

साधन लागत (Factor Cost)

साधन लागत वह लागत है जो किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन में लगे उत्पादन के कारकों (जैसे भूमि, श्रम, पूँजी और उद्यम) को दी जाती है. यह कीमत उस आय को दर्शाती है जो इन कारकों को उनके योगदान के लिए प्राप्त होती है. इस लागत में सरकार द्वारा लगाए गए अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते, बल्कि इसमें सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता (Subsidy) शामिल होती है.

सरकार द्वारा उत्पादकों को दी जाने वाली वित्तीय मदद आर्थिक सहायता कहलाती है. ऐसा सस्ते मूल्य पर वस्तुओं के बिक्री के लिए किया जाता है. सरकार ऐसा अक्सर उन वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए करती है जिन्हें वह समाज के लिए महत्वपूर्ण मानती है.

निवल अप्रत्यक्ष कर (Net Indirect Tax – NIT)

निवल अप्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता के बीच का अंतर है.

- निवल अप्रत्यक्ष कर = अप्रत्यक्ष कर – आर्थिक सहायता

यह आंकड़ा यह बताता है कि सरकार ने कुल मिलाकर उत्पादन पर कितना शुद्ध कर लगाया या कितनी शुद्ध सहायता दी. यदि अप्रत्यक्ष कर अधिक हैं, तो NIT सकारात्मक होगा और यदि आर्थिक सहायता अधिक है, तो NIT नकारात्मक होगा.

बाजार कीमत और साधन लागत के बीच संबंध

दोनों के बीच का संबंध बहुत सीधा है. हम एक से दूसरे में बदल सकते हैं:

- यदि हम बाजार कीमत से निवल अप्रत्यक्ष कर (NIT) घटा दें, तो हमें साधन लागत प्राप्त होती है.

- साधन लागत पर मूल्य वृद्धि = बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि – निवल अप्रत्यक्ष कर

- इसे दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है:

- बाजार कीमत पर मूल्य वृद्धि = साधन लागत पर मूल्य वृद्धि + निवल अप्रत्यक्ष कर

यह संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राष्ट्रीय आय की गणना अलग-अलग आधार पर की जा सकती है. GDP को बाजार कीमतों पर GDP या साधन लागत पर GDP के रूप में मापा जा सकता है.

- बाजार कीमतों पर GDP में अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं.

- साधन लागत पर GDP उत्पादन के कारकों को दी गई शुद्ध आय को दर्शाती है.

आधुनिक अर्थशास्त्र में, अक्सर बाजार कीमत को अधिक महत्व दिया जाता है क्योंकि यह उपभोक्ताओं द्वारा वास्तव में चुकाई गई कीमत को दर्शाती है. हालाँकि, साधन लागत अर्थव्यवस्था के उत्पादन कारकों की आय का सही माप प्रदान करती है.

घरेलू आय बनाम राष्ट्रीय आय

घरेलू आय और राष्ट्रीय आय के बीच का मुख्य अंतर यह है कि घरेलू आय एक देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर होने वाली सभी आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न आय को मापती है. इसमें देश के निवासी और गैर-निवासी दोनों द्वारा अर्जित आय शामिल होती है.

दूसरी ओर, राष्ट्रीय आय केवल उस आय को मापती है जो किसी देश के सामान्य निवासियों द्वारा, चाहे वे देश के भीतर हों या बाहर, अर्जित की जाती है. यह निवासियों की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है.

इसे एक सरल उदाहरण से समझा जा सकता है. मान लीजिए कि भारत में स्थित एक अमेरिकी कंपनी लाभ कमाती है. यह लाभ भारत की घरेलू आय (Domestic Income) का हिस्सा होगा, क्योंकि यह भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पन्न हुआ है. लेकिन, यह लाभ अमेरिका की राष्ट्रीय आय (National Income) का हिस्सा होगा, क्योंकि यह एक अमेरिकी कंपनी द्वारा अर्जित किया गया है, जो अमेरिका का एक निवासी (Resident) है.

इसके विपरीत, एक भारतीय कंपनी जो विदेश में काम करती है और लाभ कमाती है, वह लाभ भारत की राष्ट्रीय आय का हिस्सा होगा. लेकिन उस विदेशी देश की घरेलू आय का हिस्सा होगा.

शेष विश्व से निवल साधन आय (Net Factor Income from Abroad)

राष्ट्रीय आय और घरेलू आय के बीच का संबंध शेष विश्व से निवल साधन आय से स्थापित होता है. यह विदेशों से प्राप्त साधन आय और विदेशों को किए गए साधन भुगतान का अंतर है. इस साधन भुगतान को ‘शेष विश्व को साधन भुगतान’ का नाम दिया जाता है.

- विदेशों से प्राप्त साधन आय: इसमें भारतीय निवासियों द्वारा विदेशों में काम करके, निवेश करके या अपनी संपत्ति को किराए पर देकर अर्जित की गई आय शामिल होती है.

- विदेशों को किए गए साधन भुगतान: इसमें गैर-निवासियों द्वारा भारत में काम करके, निवेश करके या अपनी संपत्ति को किराए पर देकर अर्जित की गई आय शामिल होती है.

यह सूत्र उपरोक्त संबंध को स्पष्ट करता है:

राष्ट्रीय आय = घरेलू आय + शेष विश्व से प्राप्त साधन आय – शेष विश्व को साधन भुगतान, या

राष्ट्रीय आय=घरेलू आय+शेष विश्व से निवल साधन आय

नोट: यदि शेष विश्व से निवल साधन आय सकारात्मक है, तो इसका मतलब है कि हमारे निवासियों ने विदेशों में गैर-निवासियों की तुलना में अधिक कमाया है. इससे राष्ट्रीय आय घरेलू आय से अधिक हो जाती है. यदि यह नकारात्मक है, तो राष्ट्रीय आय घरेलू आय से कम होगी.

राष्ट्रीय आय की अन्य अवधारणाएं

राष्ट्रीय आय को समझने के लिए कई अन्य अवधारणाएं भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से तीन मुख्य रूप से आपकी दी गई जानकारी में शामिल हैं:

- बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP at Market Price): यह एक विशिष्ट अवधि में, एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है. मतलब, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद = बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद + विदेशों से निवल साधन आय.

- बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP at Market Price): यह बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय का योग है. तदनुसार, बाजार कीमत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद = बाजार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद + विदेशों से निवल साधन आय.

- साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP at Factor Cost): इसे ही राष्ट्रीय आय माना जाता है. यह वह आय है जो उत्पादन के कारकों (जैसे श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमशीलता) को उनके योगदान के बदले प्राप्त होती है. इसे पाने के लिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घिसावट (Depreciation) और निवल अप्रत्यक्ष कर (Net Indirect Taxes) (अप्रत्यक्ष कर – सब्सिडी) को घटाया जाता है. साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद = साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद + विदेशों से निवल साधन आय.

इस तरह, साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को ही देश की राष्ट्रीय आय कहा जाता है. ये भी जान ले कि घरेलू आय और राष्ट्रीय आय दोनों ही किसी देश की आर्थिक स्थिति को मापने के लिए महत्वपूर्ण संकेतक हैं. एक देश की अर्थव्यवस्था की आंतरिक शक्ति को समझने के लिए घरेलू आय महत्वपूर्ण है, जबकि उसके निवासियों की आर्थिक समृद्धि को मापने के लिए राष्ट्रीय आय अधिक उपयुक्त है.

मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद

अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को मापने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एक महत्वपूर्ण संकेतक है. इसे दो अलग-अलग तरीकों से मापा जाता है: मौद्रिक GDP और वास्तविक GDP.

मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद (Nominal GDP)

मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद को चालू कीमतों पर GDP भी कहा जाता है. यह किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक निश्चित अवधि (आमतौर पर एक वर्ष) में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है. इसकी गणना उस वर्ष की प्रचलित बाज़ार कीमतों पर की जाती है. इसका सीधा मतलब है कि इसमें मुद्रास्फीति (inflation) का प्रभाव भी शामिल होता है.

उदाहरण के लिए, वर्ष 2024 में किसी देश का GDP 1000 करोड़ रुपये है से बढ़कर 2025 में 1100 करोड़ रुपये हो जाता है. यह वृद्धि उत्पादन में वास्तविक वृद्धि के कारण हो सकती है, या केवल कीमतों में वृद्धि (मुद्रास्फीति) के कारण. इसलिए, मौद्रिक GDP अर्थव्यवस्था की वास्तविक वृद्धि का सटीक चित्र प्रस्तुत नहीं करता.

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (Real GDP)

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को स्थिर कीमतों पर GDP भी कहते हैं. यह अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का अधिक सटीक मापन है. इसे मापने के लिए, वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य एक निश्चित आधार वर्ष की कीमतों पर आँका जाता है. आधार वर्ष वह वर्ष होता है जिसे कीमतों की तुलना के लिए एक मानक के रूप में चुना जाता है.

इस विधि से वर्ष 2024 और 2025 के GDP की तुलना करने के लिए दोनों वर्षों के उत्पादन को 2011-12 (जो भारत में वर्तमान में आधार वर्ष है) की कीमतों पर मापेंगे. इस प्रक्रिया से, कीमतों में होने वाले बदलाव (मुद्रास्फीति) का प्रभाव हटा दिया जाता है. इस कारण GDP में हुई वृद्धि केवल वस्तुओं और सेवाओं के वास्तविक उत्पादन में हुई वृद्धि को दर्शाता है.

यही कारण है कि आर्थिक वृद्धि का सही आकलन करने के लिए वास्तविक GDP को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है. यह हमें बताता है कि अर्थव्यवस्था का आकार वास्तव में कितना बढ़ा है, न कि केवल कीमतों के बढ़ने से कितना फुला हुआ दिख रहा है.

मौद्रिक GDP और वास्तविक GDP के बीच का अंतर

मौद्रिक GDP और वास्तविक GDP के बीच के अंतर को समझने के लिए GDP डिफ्लेटर का उपयोग किया जाता है. GDP डिफ्लेटर एक ऐसा माप है जो किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य स्तर में हुए बदलाव को दर्शाता है. इसे निम्न सूत्र से निकाला जा सकता है:

GDP Deflator=Real GDP/Nominal GDP×100

यदि GDP डिफ्लेटर 100 से अधिक है, तो आधार वर्ष की तुलना में कीमतों में वृद्धि हुई है (मुद्रास्फीति हुई है). वास्तविक GDP अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें यह समझने में मदद करता है कि अर्थव्यवस्था में वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है, जिससे सही आर्थिक नीतियों का निर्माण संभव हो पाती है.

राष्ट्रीय आय साधन आयों के योग के रूप में

राष्ट्रीय आय को मापने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है, और उनमें से एक प्रमुख तरीका है साधन आय (Factor Incomes) का योग करना. यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि उत्पादन प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली कुल आय, उत्पादन के विभिन्न साधनों (कारक) के मालिकों के बीच वितरित होती है. ये साधन हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम. इन साधनों को उनके योगदान के बदले जो प्रतिफल (भुगतान) मिलता है, उसे ही साधन आय कहते हैं. राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इन सभी साधन आयों को जोड़ा जाता है.

उत्पादन के साधनों और उनकी आय का विवरण

उत्पादन की प्रक्रिया में प्रत्येक साधन अपना विशिष्ट योगदान देता है, जिसके लिए उसे एक विशेष प्रकार की आय प्राप्त होती है:

- कर्मचारियों का पारिश्रमिक (Compensation of Employees): यह श्रम के बदले मिलने वाला भुगतान है. इसमें केवल वेतन और मजदूरी ही शामिल नहीं होते, बल्कि वे सभी मौद्रिक और गैर-मौद्रिक लाभ भी आते हैं जो नियोक्ता (employer) द्वारा कर्मचारियों को दिए जाते हैं. उदाहरण के लिए, बोनस, भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान, मुफ्त आवास, चिकित्सा सुविधाएँ, और अवकाश यात्रा सुविधाएँ (LTC) आदि.

- किराया/लगान (Rent): यह आय उस व्यक्ति को मिलती है जो उत्पादन के लिए अपनी भूमि या अचल संपत्ति (जैसे भवन) का उपयोग करने देता है. यह किसी संपत्ति के उपयोग के बदले मिलने वाला प्रतिफल है.

- ब्याज (Interest): जब कोई व्यक्ति या संस्था उत्पादन के लिए अपनी पूंजी (धन) का उपयोग करने देता है, तो उसे इसके बदले जो प्रतिफल मिलता है, उसे ब्याज कहते हैं. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपभोक्ताओं द्वारा लिए गए उपभोग ऋणों पर लगने वाले ब्याज को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित नहीं होते.

- लाभ (Profit): यह आय उद्यमी को मिलती है. उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो उत्पादन के अन्य साधनों (भूमि, श्रम, पूंजी) को व्यवस्थित करता है, उत्पादन का जोखिम उठाता है, और व्यवसाय की अनिश्चितताओं का सामना करता है. लाभ, कुल आय में से कर्मचारियों के पारिश्रमिक, लगान और ब्याज को घटाने के बाद बची हुई शेष राशि होती है.

- स्वनियोजित व्यक्तियों की मिश्रित आय (Mixed Income of the Self-Employed): यह आय उन व्यक्तियों द्वारा अर्जित की जाती है जो अपने स्वयं के व्यवसाय में लगे हुए हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, छोटे दुकानदार, और किसान. इन व्यक्तियों के लिए, श्रम, पूंजी और उद्यमिता के बीच आय का स्पष्ट विभाजन करना मुश्किल होता है, क्योंकि वे इन सभी साधनों का स्वयं उपयोग करते हैं. इसलिए, उनकी आय को एक मिश्रित आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

राष्ट्रीय आय की गणना

साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद (Net Domestic Product at Factor Cost) में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय प्राप्त की जा सकती है. विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय वह राशि है जो हमारे देश के नागरिकों को विदेशों में उनके साधनों (जैसे श्रम और पूंजी) के उपयोग से प्राप्त होती है. इसमें से विदेशियों द्वारा हमारे देश में अर्जित आय को घटा दिया जाता है.

यह विधि राष्ट्रीय आय की गणना का एक महत्वपूर्ण तरीका है, जो अर्थव्यवस्था में आय के वितरण की संरचना को भी दर्शाता है. साधन आयों को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना निम्न सूत्र से की जाती है:

राष्ट्रीय आय (National Income) = कर्मचारियों का पारिश्रमिक + किराया + ब्याज + लाभ + स्वनियोजित व्यक्तियों की मिश्रित आय + विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय (Net Factor Income from Abroad)

अथवा,

राष्ट्रीय आय = साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद + शेष विश्व से प्राप्त निवल साधन आय

राष्ट्रीय आय की व्यय विधि

राष्ट्रीय आय की गणना करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका व्यय विधि (Expenditure Method) है. यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया कुल व्यय, राष्ट्रीय आय के बराबर होता है. यह कुल व्यय अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्रों द्वारा किया जाता है: परिवार (Household), उत्पादक (Firm) और सरकार (Government). इसके अतिरिक्त, विदेशों के साथ होने वाले लेन-देन (निर्यात और आयात) को भी इसमें शामिल किया जाता है.

यह विधि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की गणना करती है, जिसे व्यय के योगफल के रूप में GDP (GDP at Market Price) भी कहते हैं. इसे निम्न प्रमुख घटकों में विभाजित किया जा सकता है:

अंतिम व्यय के घटक

- निजी अंतिम उपभोग व्यय (Private Final Consumption Expenditure): यह परिवारों (व्यक्तियों और गैर-लाभकारी संस्थानों) द्वारा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर किया गया कुल व्यय है. इसमें शामिल हैं:

- टिकाऊ वस्तुएं: जैसे कार, फर्नीचर, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिनका उपयोग लंबे समय तक किया जाता है.

- गैर-टिकाऊ वस्तुएं: जैसे भोजन, कपड़े, और ईंधन, जिनका उपभोग तुरंत हो जाता है.

- सेवाएं: जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, और परिवहन, जिनका उपभोग उनके उत्पादन के साथ ही होता है.

- सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (Government Final Consumption Expenditure): यह सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली मुफ्त सेवाओं पर किया गया व्यय है. इसमें सरकारी प्रशासन, पुलिस, सैन्य सुरक्षा, और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा जैसी सेवाओं पर होने वाला व्यय शामिल है.

- सकल घरेलू पूंजी निर्माण (Gross Domestic Capital Formation) या निवेश व्यय: यह अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक (capital stock) को बढ़ाने के लिए किया गया कुल व्यय है. इसमें शामिल हैं:

- सकल स्थायी पूंजी निर्माण: यह नई मशीनों, उपकरणों, भवनों और कारखानों जैसी स्थायी परिसंपत्तियों पर किया गया व्यय है.

- स्टॉक में परिवर्तन (Change in Stocks): यह वर्ष के दौरान कच्चे माल, अर्ध-निर्मित और तैयार माल के स्टॉक में हुए शुद्ध परिवर्तन को दर्शाता है.

- निवल निर्यात (Net Exports): यह विदेशों से होने वाले व्यापार का शुद्ध परिणाम है. इसकी गणना निर्यात (Exports) में से आयात (Imports) को घटाकर की जाती है. यदि निर्यात आयात से अधिक हैं, तो निवल निर्यात धनात्मक होगा, जिसका अर्थ है कि देश ने अपनी आय का एक हिस्सा विदेशों से अर्जित किया है.

निवल निर्यात = कुल निर्यात – कुल आयात

व्यय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना

उपर्युक्त सभी घटकों को जोड़कर, हम पहले बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP at Market Price) की गणना करते हैं:

GDP (MP) = निजी अंतिम उपभोग व्यय + सरकारी अंतिम उपभोग व्यय + सकल घरेलू पूंजी निर्माण + निवल निर्यात

एक बार जब हमें GDP (MP) मिल जाता है, तो हम कुछ समायोजन (adjustments) करके राष्ट्रीय आय तक पहुँच सकते हैं. राष्ट्रीय आय को साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (Net National Product at Factor Cost) भी कहते हैं.

- पहले, सकल (Gross) को निवल (Net) में बदलने के लिए मूल्यह्रास (Depreciation) को घटाया जाता है.

- फिर, घरेलू (Domestic) को राष्ट्रीय (National) में बदलने के लिए विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय (Net Factor Income from Abroad) को जोड़ा जाता है.

- अंत में, बाज़ार कीमत (Market Price) को साधन लागत (Factor Cost) में बदलने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर (Net Indirect Taxes) को घटाया जाता है.

राष्ट्रीय आय = GDP (MP) – मूल्यह्रास + विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय – शुद्ध अप्रत्यक्ष कर

यह विधि अर्थव्यवस्था में कुल मांग की संरचना को दर्शाती है और बताती है कि उत्पादन का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है.

व्यय विधि की सावधानियाँ

राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि (Expenditure Method) का उपयोग करते समय, सटीकता सुनिश्चित करने और दोहरी गणना से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है. व्यय विधि के उपयोग में महत्वपूर्ण सावधानियाँ इस प्रकार है:

- केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय शामिल करें: राष्ट्रीय आय की गणना में केवल अंतिम उपभोग के लिए बनी वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को ही शामिल किया जाना चाहिए. मध्यवर्ती वस्तुओं (Intermediate Goods) पर किए गए व्यय को इसमें शामिल नहीं किया जाता. यदि हम कच्चे माल या मध्यवर्ती उत्पादों पर किए गए व्यय को भी जोड़ेंगे, तो यह दोहरी गणना (Double Counting) को जन्म देगा. उदाहरण के लिए, यदि हम एक बेकरी द्वारा खरीदी गई चीनी और आटे पर किए गए व्यय को और फिर बेचे गए केक पर किए गए व्यय को भी जोड़ते हैं, तो चीनी और आटे का मूल्य दो बार गिना जाएगा.

- हस्तांतरण भुगतान (Transfer Payments) को छोड़ें: ऐसे व्यय, जो किसी भी उत्पादक गतिविधि या सेवा के बदले नहीं किए जाते, उन्हें हस्तांतरण भुगतान कहा जाता है. इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये केवल आय का हस्तांतरण हैं, न कि कोई नया उत्पादन. इसमें शामिल हैं:

- सरकारी हस्तांतरण: वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, बेरोजगारी भत्ता.

- निजी हस्तांतरण: दान, उपहार, धर्मार्थ योगदान.

- पूंजीगत हस्तांतरण: लॉटरी के पुरस्कार, कर, और जुर्माने.

- पुरानी वस्तुओं की खरीद-बिक्री: पहले से इस्तेमाल की गई पुरानी वस्तुओं (जैसे पुरानी कार या मकान) की खरीद पर किए गए व्यय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब इन वस्तुओं का उत्पादन हुआ था, तब उनका मूल्य पहले ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जा चुका था. हालाँकि, इन लेन-देनों में दलालों को मिलने वाला कमीशन या शुल्क राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि यह एक नई सेवा (खरीद-बिक्री की सुविधा) के बदले का भुगतान है.

- वित्तीय परिसंपत्तियों (Financial Assets) पर व्यय: बॉन्ड, शेयर या डिबेंचर जैसी वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद पर किया गया व्यय भी राष्ट्रीय आय में नहीं गिना जाता. इसका कारण यह है कि ये केवल कागजी लेन-देन हैं और किसी भी नए उत्पादन का प्रतिनिधित्व नहीं करते. ये केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए स्वामित्व के हस्तांतरण को दर्शाते हैं.

- आत्म-उपभोग (Self-Consumption) पर व्यय का अनुमान: यदि कोई उत्पादक अपने स्वयं के उपभोग के लिए वस्तुएँ या सेवाएँ बनाता है, तो उनके मूल्य का अनुमान लगाकर उन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए. उदाहरण के लिए, एक किसान द्वारा अपने परिवार के लिए उगाया गया अनाज.

राष्ट्रीय आय गणना की मूल्य वृद्धि विधि

राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अपनाई जाने वाली तीन प्रमुख विधियों में से एक मूल्य वृद्धि विधि (Value Added Method) है. इसे उत्पाद विधि (Product Method) या उत्पादन विधि (Production Method) के नाम से भी जाना जाता है. इस विधि का मुख्य सिद्धांत यह है कि अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादन के हर चरण में जोड़े गए शुद्ध मूल्य (Net Value Added) का योग करके राष्ट्रीय आय तक पहुँचा जा सकता है.

यह विधि दोहरी गणना (double counting) की समस्या से बचने में मदद करती है, जो तब होती है जब एक ही उत्पाद के मूल्य को उत्पादन के अलग-अलग चरणों में बार-बार गिना जाता है. इस विधि के तीन चरणों को नीचे विस्तार से समझाया गया है:

चरण 1: उत्पादक इकाइयों का वर्गीकरण

इस विधि में, अर्थव्यवस्था में सभी उत्पादक इकाइयों को उनकी गतिविधियों के आधार पर तीन व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है:

- प्राथमिक क्षेत्रक: इसमें वे गतिविधियाँ शामिल हैं जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कच्चे माल का उत्पादन करती हैं, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और खनन.

- द्वितीयक क्षेत्रक: यह क्षेत्र कच्चे माल को तैयार उत्पादों में परिवर्तित करता है. इसमें विनिर्माण (Manufacturing), निर्माण (Construction), और विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं.

- तृतीयक क्षेत्रक: इसे सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं. इसमें वे सभी गतिविधियाँ शामिल हैं जो वस्तुओं के बजाय सेवाएँ प्रदान करती हैं, जैसे परिवहन, संचार, बैंकिंग, व्यापार-वाणिज्य, और सार्वजनिक प्रशासन.

चरण 2: सकल मूल्य वृद्धि की गणना

इस चरण में, प्रत्येक क्षेत्र की प्रत्येक उत्पादक इकाई द्वारा किए गए सकल मूल्य वृद्धि (Gross Value Added) की गणना की जाती है. यह कुल उत्पादन मूल्य में से मध्यवर्ती उपभोग (Intermediate Consumption) को घटाकर निकाला जाता है.

सकल मूल्य वृद्धि (GVA) = कुल उत्पादन मूल्य – मध्यवर्ती उपभोग

- कुल उत्पादन मूल्य: यह एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाज़ार मूल्य है.

- मध्यवर्ती उपभोग: इसमें वे सभी वस्तुएँ और सेवाएँ शामिल हैं जो किसी उत्पादक इकाई द्वारा उत्पादन के लिए कच्चे माल या अन्य लागतों के रूप में खरीदी जाती हैं. जैसे, एक बेकरी के लिए आटे और चीनी का मूल्य.

सभी क्षेत्रकों के GVA को जोड़ने पर हमें बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP at Market Price) प्राप्त होता है.

GDP (MP) = प्राथमिक क्षेत्र का GVA + द्वितीयक क्षेत्र का GVA + तृतीयक क्षेत्र का GVA

चरण 3: राष्ट्रीय आय तक पहुँचना

बाज़ार कीमत पर GDP (GDP MP) प्राप्त करने के बाद, इसे राष्ट्रीय आय (साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या NNP FC) में परिवर्तित करने के लिए कुछ समायोजन किए जाते हैं.

- सकल से निवल: मूल्यह्रास (पूंजीगत वस्तुओं की टूट-फूट) को GDP से घटाकर निवल घरेलू उत्पाद (NDP) प्राप्त किया जाता है.

NDP (MP) = GDP (MP) – मूल्यह्रास

- बाज़ार कीमत से साधन लागत: शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटाकर साधन लागत (Factor Cost) पर मूल्य प्राप्त किया जाता है. शुद्ध अप्रत्यक्ष कर = अप्रत्यक्ष कर – आर्थिक सहायता.

NDP (FC) = NDP (MP) – शुद्ध अप्रत्यक्ष कर

- घरेलू से राष्ट्रीय: अंत में, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय (Net Factor Income from Abroad) को जोड़कर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP) प्राप्त किया जाता है.

NNP (FC) = NDP (FC) + विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय

इस प्रकार, हमें राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है.

मूल्य वृद्धि विधि की सावधानियाँ

राष्ट्रीय आय की गणना में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियाँ बरतना आवश्यक है:

- दोहरी गणना से बचें: केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को ही जोड़ें. मध्यवर्ती वस्तुओं (कच्चा माल) के मूल्य को शामिल न करें.

- स्व-उपभोग के लिए उत्पादन: यदि कोई उत्पादक अपने द्वारा उत्पादित वस्तु का स्वयं उपभोग करता है (जैसे एक किसान अपने उपभोग के लिए अनाज उगाता है), तो उसके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाना चाहिए.

- पुरानी वस्तुओं की बिक्री: पुरानी वस्तुओं की बिक्री से अर्जित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उनके मूल्य को उस वर्ष में पहले ही गिना जा चुका था जब उनका उत्पादन हुआ था. हालांकि, इन वस्तुओं की खरीद-बिक्री में दलालों या कमीशन एजेंटों को मिलने वाला कमीशन राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, क्योंकि यह एक नई सेवा के बदले का भुगतान है.

- अवैध गतिविधियाँ: जुआ, तस्करी या अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से होने वाली आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता.

- गृहिणी की सेवाएँ: घर के काम (जैसे खाना पकाना, बच्चों की देखभाल) के लिए गृहिणियों द्वारा दी गई सेवाओं का कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता.

राष्ट्रीय आय गणना की आय विधि

राष्ट्रीय आय की गणना के लिए अपनाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण विधि आय विधि (Income Method) है. यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि अर्थव्यवस्था में कुल आय, उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न कारकों (साधनों) के मालिकों को उनके योगदान के बदले वितरित की जाती है. इन कारकों में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यम शामिल हैं. इस विधि में, इन सभी साधन आयों (Factor Incomes) का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है. इसे वितरण विधि भी कहा जाता है.

आय विधि के प्रमुख चरण

- उत्पादक इकाइयों का वर्गीकरण: इस विधि का पहला चरण, मूल्य वृद्धि विधि के समान है. इसमें भी अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादक इकाइयों को उनके कार्य के आधार पर तीन प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है.

- प्राथमिक क्षेत्रक: कृषि, खनन, मत्स्य पालन आदि.

- द्वितीयक क्षेत्रक: विनिर्माण, निर्माण, विद्युत आपूर्ति आदि.

- तृतीयक क्षेत्रक: सेवाएँ जैसे बैंकिंग, परिवहन, व्यापार आदि.

- साधन आय का आकलन: प्रत्येक क्षेत्र की प्रत्येक उत्पादक इकाई द्वारा किए गए विभिन्न साधन भुगतानों का आकलन किया जाता है. इन भुगतानों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा गया है:

- कर्मचारियों का पारिश्रमिक: इसमें वेतन, मजदूरी, बोनस, और अन्य मौद्रिक और गैर-मौद्रिक लाभ शामिल हैं जो कर्मचारियों को उनके श्रम के बदले मिलते हैं.

- परिचालन अधिशेष (Operating Surplus): यह वह आय है जो संपत्ति और उद्यमिता से प्राप्त होती है. इसमें निम्नलिखित उप-श्रेणियाँ शामिल हैं:

- लगान/किराया: भूमि या संपत्ति के उपयोग के बदले प्राप्त आय.

- ब्याज: पूंजी के उपयोग के बदले प्राप्त आय.

- लाभ: उद्यमी को उनके जोखिम और सेवाओं के बदले प्राप्त आय.

- स्वनियोजितों की मिश्रित आय: यह छोटे व्यापारियों, किसानों, डॉक्टरों और वकीलों जैसे स्वनियोजित व्यक्तियों द्वारा अर्जित आय है, जिसमें श्रम, पूंजी और उद्यम के बीच स्पष्ट अंतर करना मुश्किल होता है.

- साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद (NDP at FC) की गणना: सभी औद्योगिक क्षेत्रों से प्राप्त साधन आय को जोड़कर, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद (NDP at FC) प्राप्त किया जाता है.

- NDP (FC) = कर्मचारियों का पारिश्रमिक + परिचालन अधिशेष + स्वनियोजितों की मिश्रित आय

- राष्ट्रीय आय (NNP at FC) तक पहुँचना: अंत में, साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद (NDP at FC) में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय (NFIA) को जोड़कर राष्ट्रीय आय प्राप्त की जाती है.

- राष्ट्रीय आय (NNP at FC) = NDP (FC) + विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय

आय विधि की सावधानियाँ

राष्ट्रीय आय की गणना में सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियाँ बरतना आवश्यक हैं:

- हस्तांतरण आय (Transfer Incomes) को शामिल न करें: ऐसी आय जो किसी भी उत्पादक सेवा के बदले नहीं मिलती, जैसे उपहार, दान, पेंशन, लॉटरी के इनाम, बेरोजगारी भत्ता आदि, को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करना चाहिए.

- पुरानी वस्तुओं की बिक्री: पुरानी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उनके मूल्य को उस वर्ष में पहले ही गिना जा चुका था जब उनका उत्पादन हुआ था. हालांकि, दलालों को मिलने वाला कमीशन एक नई सेवा के बदले का भुगतान है, इसलिए इसे शामिल किया जाता है.

- गैर-कानूनी गतिविधियाँ: जुआ, तस्करी जैसी गैर-कानूनी गतिविधियों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता.

- उपभोग ऋणों पर ब्याज: उपभोग के लिए लिए गए ऋणों पर दिए गए ब्याज को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये उत्पादन प्रक्रिया से संबंधित नहीं होते.

- पूंजीगत लाभ (Capital Gains): शेयर, संपत्ति या अन्य परिसंपत्तियों की बिक्री से होने वाले लाभ को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता.

यह विधि अर्थव्यवस्था में आय के वितरण की संरचना को समझने में मदद करती है.

राष्ट्रीय आय गणना के विधियों का तुलना

राष्ट्रीय आय गणना के तीनों विधियों का तुलनात्मक विश्लेषण नीचे वर्णित है:

| विशेषता | मूल्य वृद्धि विधि (उत्पाद विधि) | आय वितरण विधि (आय विधि) | अंतिम व्यय विधि (व्यय विधि) |

| सिद्धांत | यह विधि उत्पादन के चरण में वस्तुओं और सेवाओं में जोड़े गए मूल्य को मापती है. यह दोहरी गणना से बचने पर केंद्रित है. | यह विधि उत्पादन के साधनों (भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम) द्वारा अर्जित आय के योग पर आधारित है. | यह विधि अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए कुल व्यय को मापती है. |

| गणना के घटक | सकल मूल्य वृद्धि (GVA) का योग, जो सभी औद्योगिक क्षेत्रों (प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक) में उत्पन्न होता है.GVA = उत्पादन का सकल मूल्य – मध्यवर्ती उपभोग | साधन आय का योग: 1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक 2. किराया (लगान) 3. ब्याज 4. लाभ 5. स्वनियोजितों की मिश्रित आय | अंतिम व्यय का योग:<br>1. निजी अंतिम उपभोग व्यय<br>2. सरकारी अंतिम उपभोग व्यय<br>3. सकल घरेलू पूंजी निर्माण (सकल निवेश)<br>4. निवल निर्यात |

| प्राथमिक परिणाम | बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDPMP) | बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDPMP) | बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDPMP) |

| सूत्र (प्राथमिक परिणाम) | GDPMP=GVAMP (सभी क्षेत्रकों का कुल सकल मूल्य वृद्धि) | GDPMP= कर्मचारियों का पारिश्रमिक + परिचालन अधिशेष + मिश्रित आय + अचल पूंजी का उपभोग + निवल अप्रत्यक्ष कर | GDPMP = निजी उपभोग + सरकारी उपभोग + सकल निवेश + निवल निर्यात |

| राष्ट्रीय आय (NNPFC) | GDPMP से प्राप्त होता है: अचल पूंजी का उपभोग (मूल्यह्रास) – अप्रत्यक्ष कर + आर्थिक सहायता + विदेशों से निवल साधन आय | GDPMP से प्राप्त होता है: अचल पूंजी का उपभोग (मूल्यह्रास) – अप्रत्यक्ष कर + आर्थिक सहायता + विदेशों से निवल साधन आय | GDPMP से प्राप्त होता है: अचल पूंजी का उपभोग (मूल्यह्रास) – अप्रत्यक्ष कर + आर्थिक सहायता + विदेशों से निवल साधन आय |

| उपयोगिता | यह विधि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों (कृषि, उद्योग, सेवा) का राष्ट्रीय आय में योगदान दर्शाती है. | यह विधि आय के वितरण की संरचना को समझने में सहायक है, जैसे- श्रमिकों और पूंजीपतियों के बीच आय का वितरण. | यह विधि अर्थव्यवस्था में कुल व्यय और मांग के घटकों (उपभोग, निवेश, निर्यात) को दिखाती है. |

महत्वपूर्ण तथ्य

- राष्ट्रीय आय के प्रमुख आर्थिक समुच्चय (Aggregates) का सारांश

| अवधारणा | परिभाषा | सूत्र |

| बाज़ार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP MP) | एक देश की भौगोलिक सीमा में अंतिम वस्तुओं/सेवाओं का कुल मूल्य. | GDPMP= NDPFC + मूल्य ह्रास+ निवल अप्रत्यक्ष कर MP |

| साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद (GDP FC) | GDP MP से अप्रत्यक्ष कर हटाकर और आर्थिक सहायता जोड़कर प्राप्त मूल्य. | GDPFC = GDPMP – अप्रत्यक्ष कर + आर्थिक सहायता |

| बाज़ार कीमत पर निवल घरेलू उत्पाद (NDP MP) | GDP MP में से मूल्यह्रास घटाकर प्राप्त मूल्य. | NDPMP = GDPMP – मूल्यह्रास |

| साधन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद (NDP FC) | अंतिम वस्तुओं/सेवाओं का मूल्य, जिसमें मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते. | NDPFC = GDPMP – मूल्यह्रास – शुद्ध अप्रत्यक्ष कर |

| साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद (NNP FC) या राष्ट्रीय आय | देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल साधन आय. | NNPFC = NDPFC + विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय |

| बाज़ार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP MP) | निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय, जिसमें मूल्यह्रास और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल होते हैं. | GNPMP = NNPFC + मूल्यह्रास + शुद्ध अप्रत्यक्ष कर |

- राष्ट्रीय आय के आँकड़े किसी देश की आर्थिक प्रगति और विकास दर का सबसे महत्वपूर्ण सूचक होते हैं.

- विश्व स्तर पर राष्ट्रीय आय को प्रायः डॉलर में मापा जाता है ताकि तुलना संभव हो सके.

- विश्व बैंक (World Bank) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) देशों की राष्ट्रीय आय से संबंधित आँकड़े प्रकाशित करते हैं.

- भारत में 2015 से GDP की गणना के लिए 2011–12 को आधार वर्ष माना जा रहा है.

- हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने घोषणा की है कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 कर रही है. संशोधित आँकड़े 27 फरवरी, 2026 को जारी किये जाएंगे .

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का आधार वर्ष भी 2022-23 किया जाएगा, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का आधार वर्ष 2023-24 किया जाएगा.

- राष्ट्रीय आय की गणना केवल साधन आय (Factor Income) पर आधारित होती है.

- गैर-साधन आय को हस्तांतरण भुगतान (Transfer Payment) कहा जाता है.

- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे IMF और World Bank, किसी देश के आर्थिक स्तर का आकलन करते समय केवल उत्पादन आधारित आय को ही मानते हैं.

- भारत में भी राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय पेंशन, उपहार और सब्सिडी जैसी गैर-साधन आय को अलग कर दिया जाता है.