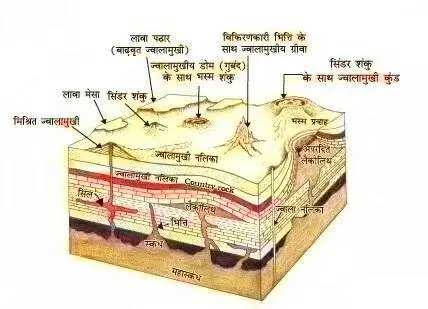

ज्वालामुखी पृथ्वी पर घटित होने वाली एक आकस्मिक घटना है जिससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है, उसे ही ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं. इस विस्फोट स्थल को ज्वालामुखी के नाम से सम्बोधित किया जाता है. इसेे प्रकृति का ‘सुरक्षा वाल्व‘ को भी कहा जाता है-

- जिसके माध्यम से लावा, गैस, धुएं, कंकड़, पत्थर आदि बाहर निकलते हैं. इन सभी वस्तुओं का निकास एक प्रकृतिक नली द्वारा होता है, जिसे निकास नाली का कहते हैं.

- लावा धरातल पर आने के लिए एक चित्र बनाता है, जिसे विवर या क्रेटर कहते हैं.

- लावा अपने क्रेटर के आसपास जम जाता है और एक शंक्वाकार पर्वत बनता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं.

- ज्वालामुखी विस्फोट की प्रक्रिया दो रूपों में होती है. पहली प्रक्रिया वो पृष्ठ के नीचे होती है तथा दूसरी प्रक्रिया भू पृष्ठ के ऊपर होती है.

ज्वालामुखी विस्फोट के रूप

• ज्वालामुखी शंकु : जब सक्रिय ज्वालामुखी से लावा और अन्य पदार्थ ज्वालामुखी क्षेत्र के चारों तरफ जमा होने लगते हैं तब ज्वालामुखी शंकु बनते हैं.

• ज्वालामुखी छिद्र : सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं.

• ज्वालामुखी नली : सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र का समान धरातल के नीचे एक पतली नली से होता है जिसे ज्वालामुखी नली कहते हैं.

• ज्वालामुखी का मुख : जब सक्रिय ज्वालामुखी का क्षेत्र बड़ा होता है तब उसे ज्वालामुखी का मुख कहते हैं.

ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले पदार्थ

• मैग्मा/लावा :- मैग्मा एक गर्म गलित पदार्थ है जिसकी उत्पत्ति तापमान में वृद्धि या कमी या दोनों कारणों से होती है और पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होता है. जब मैग्मा सतह पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं.

• ज्वालामुखी बम :- ज्वालामुखी उद्गार प्रक्रिया से निकलने वाली चट्टानों के बड़े-बड़े टुकड़े को ज्वालामुखी बम कहते हैं. एक गर्म गलित अवस्था में रहते हैं. लेकिन जैसे-जैसे सतह पर आते हैं, इनका शीतलन होता जाता है. ये अंततः ठंडा होकर ठोस अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं.

• लैपिली :- ज्वालामुखी प्रक्रिया से निष्कासित लगभग मटर के दाने के बराबर वाली ठोस लावा चट्टानों को लैपिली कहते हैं.

• प्युमिस :- यह लावा के झाग से बने होते हैं इसीलिए इस का घनत्व जल के घनत्व से भी कम होता है फलत: ये जल के ऊपर फैलते हैं.

• धूल/ राख :- अति महीन चट्टानी कण, जो हवा के साथ उड़ सकते हैं धूल कहलाते हैं.

• पायरोकलास्ट :- ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली चट्टानों के बड़े-बड़े टुकड़े को पायरोक्लास्ट कहते हैं.

ज्वालामुखी विस्फोट के कारण

ज्वालामुखीयों का जन्म पृथ्वी के आंतरिक भागों में होता है, जिसे हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं अतः ज्वालामुखी विस्फोट के विभिन्न चरणों को ढूंढने के लिए हमें बाहरी तथ्यों का सहारा लेना पड़ता है. इन बाहरी तत्वों के आधार पर ज्वालामुखी विस्फोट के लिए उत्तरदाई जिन कारणों का पता चलता है वह मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :-

1. भूगर्भ में अत्याधिक ताप का होना :- पृथ्वी के भूगर्भ में अत्यधिक तापमान होता है यह उच्च तापमान वहां पर पाए जाने वाली रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन रासायनिक प्रक्रमो तथा ऊपरी दबाव के कारण होता है. सामान्यता 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है. इस प्रकार अधिक गहराई पर पदार्थ पिघलने लगता है और भू-तल के कमजोर भागों को तोड़कर बाहर निकल जाता है, जिसके कारण ज्वालामुखी विस्फोट होता है.

2. कमजोर भूभाग का होना :- ज्वालामुखी विस्फोट के लिए कमजोर विभागों का होना अति आवश्यक है. ज्वालामुखी पर्वतों का विश्व वितरण देखने से स्पष्ट होता है कि संसार के कमजोर विभागों से ज्वालामुखी का निकट संबंध है. प्रशांत महासागर के तटीय भाग पश्चिमी द्वीप समूह और एंडीज पर्वत क्षेत्र इस तथ्य का प्रमाण देते हैं.

3. गैसों की उपस्थिति :- ज्वालामुखी विस्फोट के लिए गैसों की उपस्थिति खासकर जलवाष्प की उपस्थिति महत्वपूर्ण है. वर्षा का जल भूपटल की दरारों तथा रंध्र (दरार) द्वारा पृथ्वी के आंतरिक भागों में पहुंच जाता है और वहां पर अधिक तापमान के कारण जलवाष्प में बदल जाता है. समुद्र तट के नजदीक की समुंद्र जल भी रिसकर कर नीचे की ओर चला जाता है और जलवाष्प बन जाता है. जब जल से जल वास बनता है तो उसका आयतन एवं दबाव काफी बढ़ जाता है. अतः वह भू तल पर कोई कमजोर स्थान पाकर विस्फोट के साथ बाहर निकल जाता है, जिससे ज्वालामुखी कहते हैं.

4. भूकंप :- भूकंप से भू पृष्ठ में विकार उत्पन्न होता है और भ्रंश (दरार) पड़ जाते हैं. इन दरारों से पृथ्वी के आंतरिक भाग में उपस्थित मैग्मा धरातल पर आ जाता है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है.

ज्वालामुखी के प्रकार (Types of Volcano)

| सक्रियता के आधार पर | विस्फोटकता के आधार पर | भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर | अम्ललियता एवं क्षारियता के आधार पर |

| सक्रिय ज्वालामुखी | शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी | प्लेट सीमांत ज्वालामुखी | पिलियन तुल्य ज्वालामुखी |

| सुषुप्त /प्रसुप्त ज्वालामुखी | केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी | अंत: प्लेट ज्वालामुखी | स्ट्रंबोली तुल्य ज्वालामुखी |

| मृत ज्वालामुखी | विसुबियन तुल्य ज्वालामुखी |

सक्रियता के आधार पर

◾सक्रिय ज्वालामुखी (Active Volcano) :- वे ज्वालामुखी जीन से समय-समय पर मैग्मा निकलता रहता है अथवा वर्तमान में उद्गार हो रहा है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं. उदाहरण-

- लीपरी दीप समूह का स्ट्रांबोली, इटली (भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ)

- माउंट एटना, इटली

- कोटोपैक्सी, इक्वाडोर

- अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप (भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी)

- माउंट ईरबुस, अंटार्कटिका

- मौना लोआ, हवाई दीप समूह

- मेयोन, फिलीपींस

◾प्रसुप्त / सुषुप्त ज्वालामुखी (Dormant Volcano) :- वे ज्वालामुखी जो कुछ समय या लंबे समय से सक्रिय नहीं है लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं. उदाहरण-

- जापान का फुजियामा

- इटली का विसुबियस

- अंडमान निकोबार का नारकोंडम

◾शांत / मृत ज्वालामुखी (Extinct Volcano) :- ऐसे ज्वालामुखी जिसमें हजारों वर्षों या लंबे समय से कोई उदगार नहीं हुआ है तथा भविष्य में भी उद्गार होने की कोई संभावना नहीं है उसे मृत ज्वालामुखी कहते हैं. उदाहरण-

- तंजानिया का किलिमंजारो

- म्यांमार का पोप

- ईरान का देम बंद

- इक्वाडोर का चिबोराजो

- पाकिस्तान का कोह-ए-सुल्तान

विस्फोटकता के आधार पर

◾शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी :- ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब ज्वालामुखी से मैग्मा का उद्गार विस्फोटक प्रकार का न होकर दरारी प्रकार का होता है तथा मेग्मा कम गाढ़ा हो; तब उसे शांत दरारी प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं. उदाहरण-

- बेसाल्ट चट्टान से निर्मित भारत का ढक्कन ट्रैप

- यूएसए में कोलंबिया का स्नेक पठार

- ब्राजील का पराना पठार

- दक्षिण अफ्रीका का द्रक्सबर्ग पठार

◾केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी :- ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब अम्लीय एवं गाढा मैग्मा विस्फोट के साथ सतह पर आता है तो इसे ही केंद्रीय विस्फोटक प्रकार का ज्वालामुखी कहते हैं इसमें मैग्मा सतह पर न फैलकर शंकु का निर्माण करता है.

भौगोलिक स्थिति के आधार पर

◾आपसारी प्लेट सीमांत ज्वालामुखी

उदाहरण-

- मध्य अटलांटिक कटक (डॉल्फिन तथा चैलेंज कटक)

- हिंद महासागरीय कटक (सोकोत्रा तथा चागोस कटक)

- प्रशांत महासागरीय कटक (हवाइन तथा दक्षिणी होंसू कटक)

◾ अभिसारी पलट सीमांत ज्वालामुखी

◾ अंत: प्लेट ज्वालामुखी

अम्लीयता तथा क्षारियता के आधार पर

◾पिलियन तुल्य ज्वालामुखी

◾वालकेनियन तुल्य ज्वालामुखी

◾स्ट्रांबोली तुल्य ज्वालामुखी

◾विसुवियन तुल्य ज्वालामुखी

ज्वालामुखियों का वितरण

संसार में लगभग 500 ज्वालामुखी हैं. इनमें से अधिकांश दिन निश्चित पेटियों में पाए जाते है ये तीन पेटिया – प्रशांत महासागरीय पेटी, मध्यवर्ती पेटी तथा अफ्रीकी दरार घाटी पेटी. इस प्रकार ज्वालामुखी उन क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं जहां अत्यधिक वलन या भ्रंशन (दरार) पाए जाते है. इस तरह अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में स्थित है लगभग 83 सक्रिय ज्वालामुखी भूमध्य सागर क्षेत्र में पाए जाते हैं.

प्रशांत महासागरीय पेटी में सबसे अधिक ज्वालामुखी केंद्रित है, इसीलिए इसे प्रशांत अग्नि वलय कहते है. यह वलय दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रेणी से प्रारंभ होकर अलास्का तक तथा अल्कुसियन द्वीप समूह से जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया से न्यूजीलैड तक फैली हुई है.

भारत में ज्वालामुखी :- भारत में ज्वालामुखी की बात करे तो मुख्य रूप से दो ज्वालामुखी हैं, एक ज्वालामुखी अंडमान निकोबार दीप समूह के पूर्व में स्थित बैरन दीप ज्वालामुखी है. सक्रिय ज्वालामुखी है तथा दूसरा अंडमान निकोबार दीप समूह के उत्तर अंडमान से पूर्व में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी है जो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है.