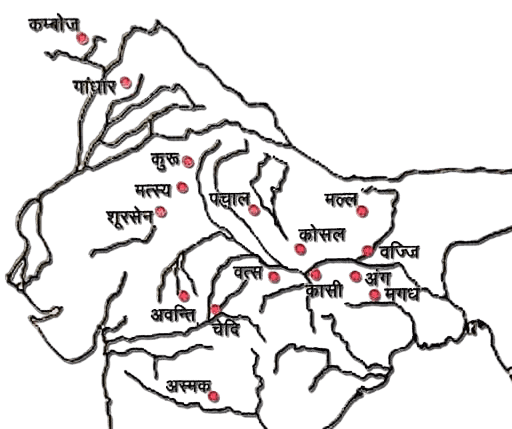

बौद्ध ग्रन्थ अंगुत्तर निकाय में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों (या महान साम्राज्यों) का उल्लेख है. ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में उभरे थे. ये महाजनपद छठी और चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में उल्लेखनीय रूप से विकसित हुए. नदी के जलोढ़ भूमि के कारण यहां उपजाऊ भूमि था. इसलिए यहां कृषि का समुचित विकास हुआ. लौह अयस्क की प्रचुरता ने इस समृद्धि को और भी बढ़ाया. इससे जनपदों के क्षेत्रों का विस्तार हुआ. अंततः 16 अत्यधिक विकसित महाजनपदों का निर्माण हुआ.

16 महाजनपदों का उदय

महाजनपदों में शहरी सभ्यता के गुण दिखते है. हड़प्पाई सभ्यता शहरीकरण का प्रथम दौर था. लेकिन, गंगा के मैदान के पूर्व् पूर्वी भाग में जमीन अधिक उपजाऊ थी. साथ ही यहां कृषि कार्य के लिए औजार और युद्ध के लिए हथियार बनाने के लिए लौह-अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे. इसी कारण से धीरे-धीरे भारत का राजनितिक केंद्र पूर्व की ओर खिसक गया. संभवतः पश्चिमोत्तर सीमाओं में बार-बार होने वाले आक्रमणों ने भी इन क्षेत्रों को कमजोर किया. इसे हड़प्पा के समन या श्रमण सभ्यता का विस्तार कहा जा सकता है, जिसकी जड़ों में बौद्ध धम्म का निवास था.

आरंभिक समय में कई जनजातियाँ थी,जिन्हें ‘जन’ कहा जाता था. जनपद शब्द “लोगों की भूमि” को दर्शाता है. 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक, लगभग 22 जनपद मौजूद थे. अब लोग अपने कबीलों के तुलना में निवास स्थान के अधिक करीब हो गए. इसलिए सभी अपने जनपद का विकास चाहते थे. इसमें मगध जनपद ने विस्तारवाद की नीति अपनाई. इस तरह शक्तिशाली जनपदों द्वारा कमजोर जनपदों को हड़पने से कई जनपदों का स्वतंत्र अस्तित्व मिट गया. इसके बाद सिर्फ 16 जनपद ही बचे. ये विशाल जनपद ही महाजनपद कहलाए.

16 महाजनपदों की विशेषताएँ

प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दिया. ये राज्य अपनी विविध प्रशासनिक प्रणालियों, समृद्ध समाजों और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाने जाते थे. उनकी विशेषताओं ने बाद में आने वाले विशाल साम्राज्यों, जैसे मौर्य साम्राज्य, के लिए एक मजबूत नींव रखी.

शासन-प्रणाली

16 महाजनपदों को उनकी शासन प्रणाली के आधार पर दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया था: राजतंत्र और गणतंत्र.

- राजतंत्र (राजशाही): 11 महाजनपदों में राजशाही व्यवस्था थी, जहाँ राजा के पास सर्वोच्च अधिकार होते थे. राजा वंशानुगत शासन करता था और उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी.

- गणतंत्र (कुलीनतंत्र): वज्जि, मल्ल, कुरु, पंचाल और कम्बोज जैसे 5 महाजनपदों में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी. यहाँ सर्वोच्च अधिकार गण-परिषद के पास था, जो वरिष्ठ और सम्मानित नागरिकों की एक सभा थी. सभी प्रशासनिक निर्णय इसी परिषद द्वारा लिए जाते थे.

इन महाजनपदों में अवंती, कोसल, गांधार, वत्स और मगध सबसे शक्तिशाली थे. इनमें से मगध सबसे प्रमुख राज्य के रूप में उभरा, जिसने अंततः भारत का पहला विशाल साम्राज्य स्थापित किया. चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मगध साम्राज्य ने पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप का एकीकरण शुरू किया. यह एकीकरण का कार्य सम्राट अशोक द्वारा पूर्ण किया गया. इस प्रकार मौर्य साम्राज्य भारत का पहला एकीकृत स्वरूप बना.

प्रशासन और संरचना

महाजनपदों का प्रशासन सुव्यवस्थित था, जिसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया था.

- मूल इकाई: प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम (गाँव) थी, जिसका प्रमुख ग्रामिणी कहलाता था. ग्रामिणी न केवल गाँव का नेता होता था, बल्कि वह हाथी और घोड़े के प्रशिक्षक, सैनिक और मंच प्रबंधक जैसे विविध कार्य भी करता था. दो गाँवों के समूह को संग्राम कहा जाता था.

- कराधान: प्रशासन को चलाने के लिए एक कुशल कराधान प्रणाली स्थापित की गई थी. राजा अपनी आय का एक हिस्सा करों के माध्यम से प्राप्त करते थे.

- प्रशासनिक विभाजन: राजशाही में, राजा की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी, और सरकार को वित्त, रक्षा और न्याय जैसे विभागों में विभाजित किया गया था.

- गण-संघों का शासन: गणतंत्रों में, प्रशासन कुलीनतंत्रीय प्रणाली पर आधारित था. राजा का चुनाव सभी महत्वपूर्ण कुलों और परिवारों के प्रमुखों से बनी परिषदों या सभाओं द्वारा किया जाता था.

समाज

महाजनपद काल का समाज विभिन्न वर्गों में बंटा हुआ था, जिनमें कुलीन, व्यापारी, किसान और श्रमिक शामिल थे.

- जाति व्यवस्था: इस काल में जाति व्यवस्था अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी. साधारण किसान, जिन्हें अक्सर क्षेत्रिका और कसाक कहा जाता था, शूद्र जाति के माने जाते थे.

- दास प्रथा: इस काल में दास प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित थी, और दासों से विभिन्न प्रकार के शारीरिक कार्य करवाए जाते थे.

- विवाह: विवाह संबंधों का उपयोग अक्सर राजनीतिक गठबंधनों को मजबूत करने के लिए किया जाता था, जो सामाजिक पदानुक्रम में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे.

अर्थव्यवस्था

महाजनपदों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी. व्यापार और वाणिज्य भी बहुत उन्नत थे, जिसे सुव्यवस्थित व्यापार मार्गों और सिक्कों के उपयोग से बढ़ावा मिला.

- कृषि: कृषि मुख्य व्यवसाय थी, जिसने राज्यों को आर्थिक स्थिरता प्रदान की.

- व्यापार मार्ग: दो प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे:

- उत्तरपथ: यह मार्ग उत्तर की ओर जाता था, जो क्षेत्रों के बीच उत्पादों, विचारों और संस्कृतियों के आदान-प्रदान में सहायक था.

- दक्षिणापथ: यह मार्ग दक्षिण की ओर जाता था, जो व्यापार को बढ़ावा देता था.

- सिक्का ढलाई: व्यापार को सुगम बनाने के लिए पंचमार्क सिक्के (आहत सिक्के) प्रचलन में थे. ये सिक्के ज़्यादातर चाँदी या तांबे के होते थे और इन पर विभिन्न प्रतीकों को अंकित किया जाता था. कहपना, निक्खा, काकनिका, कंस, पद और मसाका जैसे नाम इन सिक्कों के विभिन्न मूल्यवर्ग को दर्शाते थे.

धर्म और संस्कृति

धार्मिक रूप से, महाजनपद काल धार्मिक सहिष्णुता का काल था.

- धार्मिक विविधता: इस समय के लोग कई धर्मों का पालन करते थे, जिनमें हिंदू धर्म के साथ-साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे विधर्मी संप्रदाय भी शामिल थे. आजीविक, अजना और चार्वाक जैसे अन्य आंदोलन भी उस समय सक्रिय थे.

- संरक्षण: राजा अक्सर विभिन्न धर्मों को संरक्षण देते थे, जिससे धार्मिक नेताओं को लोगों के बीच व्यापक प्रभाव डालने की अनुमति मिली.

सैन्य और कला-वास्तुकला

इन राज्यों की सैन्य शक्ति और कलात्मक विकास भी उल्लेखनीय थे.

- संगठित सेना: महाजनपदों की सेनाएँ सुसंगठित थीं, जिनमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, युद्ध रथ और हाथी शामिल थे. शक्तिशाली सेनाओं ने राज्यों के बीच कई युद्धों में भाग लिया, जैसा कि महाभारत जैसे महाकाव्यों में वर्णित है.

- कला और वास्तुकला: इस काल की कला और वास्तुकला ने अपनी एक अलग पहचान बनाई. भव्य इमारतें, जैसे मंदिर, स्तूप और महल, बनाई गईं, जिनमें धार्मिक और सांस्कृतिक विचारों को दर्शाने वाली विस्तृत नक्काशी और मूर्तियाँ थीं.

कुल मिलाकर, 16 महाजनपदों ने प्राचीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को एक मजबूत आधार प्रदान किया. उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं ने बाद में आने वाले विशाल साम्राज्यों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिससे भारतीय इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल गई.

16 महाजनपदों की राजधानी और क्षेत्र

| क्र. सं. | 16 महाजनपद | महाजनपदों की राजधानी | आधुनिक स्थान |

|---|---|---|---|

| 1. | अंग | चंपा | मुंगेर और भागलपुर |

| 2. | मगध | गिरिव्रज / राजगृह | गया और पटना |

| 3. | काशी/कासी | कसी | बनारस |

| 4. | वत्स | कौशाम्बी | इलाहाबाद |

| 5. | कोसल | श्रावस्ती (उत्तरी), कुशावती (दक्षिणी) | पूर्वी उत्तर प्रदेश |

| 6. | सुरसेना | मथुरा | पश्चिमी उत्तर प्रदेश |

| 7. | पांचाल | अहिच्छत्र और काम्पिल्य | पश्चिमी उत्तर प्रदेश |

| 8. | कुरु | इंद्रप्रस्थ | मेरठ और दक्षिण-पूर्वी हरियाणा |

| 9. | मत्स्य | विराटनगर | जयपुर |

| 10. | चेदि | सोथिवती | बुंदेलखंड क्षेत्र |

| 11. | अवंती | उज्जयिनी या महिष्मती | मालवा और मध्य प्रदेश |

| 12. | गांधार | तक्षशिला | रावलपिंडी |

| 13. | कम्बोज | पूंछ | राजौरी और हाजरा (कश्मीर), एनडब्ल्यूएफपी (पाकिस्तान) |

| 14. | अस्मक या अस्सका | पोटाली / पोदाना | गोदावरी के तट |

| 15. | वज्जि | वैशाली | बिहार |

| 16. | मल्ल | कुशीनारा | देवरिया और उत्तर प्रदेश |

16 महाजनपदों का संक्षिप्त विवरण

- अंग: अंग राज्य वर्तमान बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों के आस-पास स्थित था. इसके उत्तर में गंगा नदी थी. इसकी सीमा चंपा नदी द्वारा मगध से अलग होती थी. अंग सबसे समृद्ध शहरों में से एक था. यह व्यापार और वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र था. इसे प्रारंभिक भारत के छह प्रमुख शहरों में से एक माना जाता हैं.

- अस्मक या असोक/अश्केक: यह एकमात्र राज्य था जो उपमहाद्वीप के दक्षिण में स्थित था. बुद्ध के समय में यह जनजाति गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी. इसकी राजधानी पोताना के नाम से जानी जाती थी. यह मध्य भारत में स्थित था और दक्षिणी भारत तक फैला हुआ था. ऐसा अनुमान है कि यह महाजनपद लगभग उसी स्थान पर स्थित था जहाँ आधुनिक महाराष्ट्र स्थित है.

- अवंती: अवंती पश्चिमी भारत में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य था. इसे भारत में बौद्ध धर्म की शुरुआत के समय के चार महत्वपूर्ण राजतंत्रों में से एक माना जाता है. नेत्रावती नदी अवंती से होकर बहती थी. इस प्रकार यह नदी इसे उत्तर और दक्षिण प्रांतों में विभाजित करती थी. अवंती लगभग उसी स्थान पर स्थित था जहाँ अब मध्य प्रदेश राज्य स्थित है. अवंती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और बाद में मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया.

- चेदि/चेत: इस कबीले की दो अलग-अलग बस्तियाँ थीं. एक नेपाल के पहाड़ी इलाकों में थी जबकि दूसरी यमुना नदी के पास स्थित थी. इनका दक्षिणी सीमा नर्मदा नदी के तट तक फैली हुई थी. नर्मदा के किनारे ये लंबे समय से बसे थे.

- गांधार: इन्होंने आरंभिक जनपद काल से ही कुबन नदी के तट से लेकर सिंधु नदी तक अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था. समय के साथ, उन्होंने सिंधु नदी को पार किया और पंजाब में अपना क्षेत्र फैलाया. इनका स्वभाव बहुत आक्रामक था और युद्ध कला में माहिर थे. इसका वर्तमान स्थान – आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी, पाकिस्तान और कश्मीर घाटी माना जाता है. इनका इलाका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र था. छठी शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में गांधार पर फारसियों ने विजय प्राप्त की थी.

- कम्बोज: यह हिंदुकुश के दोनों ओर स्थित था. आरंभिक ग्रंथों और साहित्य में इसका उल्लेख गदरा, दारद और बागलाइक के साथ कई बार किया गया है. माना जाता है कि इस इलाके में भारतीय और ईरानी दोनों तरह की समानताएं थी. कई साहित्यिक स्रोतों में उल्लेख है कि कम्बोज एक गणराज्य था. कम्बोज के पास घोड़ों की उत्कृष्ट नस्ल थी.

- काशी/कासी: यह वर्तमान वाराणसी (बनारस) के आसपास बसा महाजनपद था. यह नगर वर्णा और असी नदी से घिरा था, जिनसे इस स्थान का नाम पड़ा है. आज भी यहाँ स्थित गंगा नदी के एक घाट का नाम अस्सी घाट है. इस घाट पर आधारित एक फीचर फिल्म भी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया है. गौतम बुद्ध से पहले काशी सोलह जनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य था. शायद विदेह राजशाही को उखाड़ फेंकने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. इसकी राजधानी वाराणसी को विभिन्न स्रोतों में एक महत्वपूर्ण शहर के रूप में वर्णित किया गया है.

- बौद्ध जातक कथाओं में से एक दशरथ जानकी के अनुसार, राम, जिन्हें इसमें सीत के भाई और पति दोनों के रूप में वर्णित किया गया है. इस साहित्य के अनुसार राम कासी के राजा थे न कि अयोध्या के. यहीं पर बौद्ध भिक्षुओं के कषाय (नारंगी भूरे) वस्त्र निर्मित किए गए थे.

- कोसल: कोसल महाजनपद उत्तर प्रदेश के वर्तमान गोरखपुर से लगभग 70 मील उत्तर-पश्चिम में स्थित था. यह दक्षिण में गंगा नदी, उत्तर में हिमालय और पूर्व में गंडक नदी से घिरा हुआ था. यहां के प्रमुख राजा प्रसेनजित थे, जो भगवान बुद्ध के समकालीन थे. इसके बाद इनके बेटे विदुदभ यहां के शासक बने. संभवतः विदुदभ के समय ही कोसल को मगध में मिला दिया गया था. कोसल में कपिलवस्तु के शाक्यों का जनजातीय गणतंत्र क्षेत्र भी शामिल था. कपिलवस्तु में लुंबिनी गौतम बुद्ध का जन्मस्थान है. कोसल का तीन प्रमुख शहर अजोध्या, साकेत और सरस्वती था.

- कुरु: कुरु साम्राज्य अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है. इसने भारत के प्रारंभिक इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. साथ ही, जटिल शासन संरचनाओं और शहरी केंद्रों के विकास में योगदान दिया. कुरु साम्राज्य धार्मिक और दार्शनिक विचारों का केंद्र भी था, जिसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे प्रारंभिक भारतीय धर्मों के प्रसार को प्रभावित किया था. महाभारत में वर्णित दो कबीलों की लड़ाई का स्थान इसी कुरुक्षेत्र को बताया गया है.

- मत्स्य: वर्तमान राजस्थान के जयपुर के साथ-साथ अलवर और भरतपुर का क्षेत्र मत्स्य महाजनपद का हिस्सा था. इस राज्य के संस्थापक राजा विराट थे. राजा विराट के नाम पर ही इस महाजनपद की राजधानी का नाम विराटनगर रखा गया. मत्स्य कभी चेदि राज्य का हिस्सा हुआ करता था; क्योंकि ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि इस जगह पर चेदि के राजा का शासन था.

- बैराट (विराट या विराटनगर) मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा था. यहां स्थित तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बौद्ध चैत्य, बीजक की पहाड़ी (बैराट मंदिर) के खंडहर भारत में सबसे पुरानी स्वतंत्र बौद्ध संरचनाएँ हैं.

- मगध: यह अंग महाजनपद के करीब बिहार और झारखंड के आधुनिक क्षेत्रों में स्थित था. चंपा नदी मगध और अंग का विभाजन करती थी. मगध राजा बिम्बिसार और बाद में उनके बेटे अजातशत्रु के अधीन सुर्खियों में आया. यह उस समय भारत के प्रमुख साम्राज्यों में से एक था.

- इसने प्राचीन भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मगध विशेष रूप से अपनी शक्ति में वृद्धि और अन्य महाजनपदों पर अंततः प्रभुत्व के लिए उल्लेखनीय है, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मौर्य साम्राज्य का गठन हुआ. मगध बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र भी बना और राजगृह में पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई.

- मल्ल: जैन और बौद्ध धर्म के अधिकांश धर्मग्रंथों में मल्लों का उल्लेख मिलता है. उनका कबीला काफी शक्तिशाली था. मल्लों का समाज गणतंत्रात्मक था और उनके प्रमुख क्षेत्र में नौ प्रांत शामिल थे. इन नौ प्रांतों की दो राजधानियाँ, पावा और कुशीनारा, समय के साथ बहुत महत्व प्राप्त कर गईं जब बुद्ध यहाँ आए. बुद्ध ने अपना अंतिम भोजन पावा में लिया था और कुशीनारा में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था.

- पंचाल: पंचाल भारत के उत्तर में स्थित थे और उनका प्रांत कुरु के पूर्व में था. वे हिमालय पर्वतमाला और गंगा नदी के बीच स्थित थे. आधुनिक उत्तर प्रदेश स्थित को पंचाल कहा जा सकता है. उत्तरी पंचाल का राजधानी अहिच्छत्र (आधुनिक बरेली) और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए काम्पिल्य (आधुनिक फर्रुखाबाद) थी.

- कन्नौज का प्रसिद्ध शहर भी पंचाल महाजनपद में स्थित था. पंचाल मूल रूप से राजशाही प्रकृति के थे. लेकिन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन के लिए गणतंत्र अपनाया गया.

- सूरसेन: यह यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर था. इसकी राजधानी मथुरा थी. यहाँ के राजा अवंतिपुत्र ने अपने राज्य में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वह बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक थे और उनका उद्देश्य अपने राज्य में उनके ज्ञान और बुद्धि का प्रसार करना था. समय के साथ, सरसिन या सूरसेन राज्य को मगध साम्राज्य द्वारा अपने में मिला लिया गया. मथुरा से प्राप्त बुद्ध की अनगिनत प्रतिमाएं यहाँ स्थित मथुरा संग्रहालय में संरक्षित है. बुद्ध के इन प्रतिमाओं को मथुरा कला में निर्मित माना जाता है.

- वज्जि: तिरहुत मंडल में गंगा के उत्तर में वज्जियों का राज्य था. इस महाजनपद में आठ से नौ संबद्ध कबीले (races) शामिल थीं. इन जातियों में से, लिच्छवी (राजधानी-वैशाली), विदेही (मिथिला) और ज्ञात्रिक (कुंडपुरा) सबसे महत्वपूर्ण थे. भगवान महावीर का सम्बन्ध ज्ञातृक कुल से ही था. इसी साम्राज्य का लिच्छवि बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र था. यह वज्जियों के शक्तिशाली गणराज्य का मुख्यालय था. माना जाता है कि बुद्ध ने कई अवसरों पर लिच्छवि का दौरा किया था. समय बीतने के साथ, लिच्छवियों के राज्य को मगध के राजा अजातशत्रु ने जीत लिया.

- वस/वत्स/वम्स: कुछ लोग वत्स को कुरुओं का शाखा मानते है. इनका इलाका उत्तर प्रदेश के आधुनिक इलाहाबाद (गंगा और यमुना का संगम) के स्थान पर स्थित था. इसकी राजधानी कौशाम्बी एक समृद्ध शहर था. उत्तर पश्चिम और दक्षिण से आने वाले व्यापारियों के दल के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार था. यहाँ के शासक उदायिन ने बौद्ध धम्म को राज्य धर्म का दर्जा दिया था.